Ida Praetorius springt, wie „La Sylphide“ springen soll: akkurat, lieblich, formvollendet. Zu sehen in „Romantic Evolution/s“ beim Hamburg Ballett. Foto: Kiran West

Sie ist lieblich und charmant, dabei leicht wie eine Feder im Wind. Und sie hat Stil. Dänischen Stil. „La Sylphide“, seit der gestrigen Premiere das neue Juwel beim Hamburg Ballett, wird im Rahmen des Programms „Romantic Evolution/s“ („Romantische Entwicklung/en“) in der Version von Frank Andersen nach August Bournonville gezeigt. Und dänischer geht es nicht. Dänisch im Ballett heißt: Es wird mit klaren, kurzen Linien klassisch getanzt, die einzelnen Schritte sind stringent, blitzsauber und präzise, niemals wird „gerissen“, es gibt keine Pausen in den Soli, und der ganze Tanz ist frei von Manierismen und verwischten Konturen. Schnelle, zumeist kleine Sprünge sowie stets niedrig gehaltene Attitüden runden das niedlich gehaltene Tableau aus Tänzern mit kräftigen Waden ab. Ein Traum für Liebhaber des Naiven! Das hätte nicht so sein müssen. Es wäre opulenter gegangen, aufgebrezelter, dramatischer, auch gefühlt authentischer, was das märchenhaft-romantische Flair des Stücks angeht. Denn es gibt Versionen, etwa von Peter Schaufuss oder Johan Kobborg, die zwar auch „dänisch“ sind, aber deutlich stärker auf Grandezza setzen. Andersens Werk hingegen bleibt betont bescheiden, die Reduktion ist hier das dänische Tüpfelchen auf dem „i“. Sparsamkeit ist das Motto der Regie. Entsprechend ist das Licht kalt und grell, sogar eintönig, es bringt keine Stimmung hervor. Kulissen gibt es zwar, sogar dekorative, aber nur so viele, wie wirklich benötigt werden. Als müsse man sparen. Was Andersen mit dem Hamburg Ballett serviert, ist schon eine runde Sache, eine bewährte dazu – und trotzdem reicht es nicht, um dem Abend Glanz zu verleihen. Warum ausgerechnet diese unterkühlte, kleinkarierte Version von „La Sylphide“ auf die vielen grandiosen John-Neumeier-Abende der letzten Jahrzehnte in Hamburg folgen musste? Vielleicht war „La Sylphide“ die einfachste Wahl, denn der neue Ballettdirektor Lloyd Riggins tanzte einst selbst jahrelang in Kopenhagen als Erster Solist und ist aus dieser Zeit noch gut bekannt mit dem dänischen Stil. Das passiert, wenn Menschen nicht über ihren Tellerrand gucken können…

Hübsch, aber sparsam kalkuliert, und das Licht zaubert nicht: „La Sylphide“ in „Romantic Evolution/s“ beim Hamburg Ballett. Foto: Kiran West

Frank Andersen wiederum zieht mit seiner als historisch vermarkteten Version von „La Sylphide“ durch die Welt. 2012 premierte sie in Kopenhagen, 2019 beim Staatsballett Berlin, 2021 in London, 2023 in Oregon. Die Versionen von Schaufuss und Kobborg – die auf derselben choreografischen Grundlage von August Bournonville entstanden – sind noch älter, sie stammen von 1979 und 2005. Auch sie wurden schon oft einstudiert. Aber: Sie sind fantasievolle, nachgeschöpfte Neuversionen der dänischen Urfassung, während Andersen für sich nur den Anspruch der Rekonstruktion hat. Ihm fehlt die Fantasie für neue Details. Was nun authentischer ist, kann keine Diskussion restlos klären.

Es ist wie beim berühmten Übersetzerstreit der Gebrüder Grimm: Jacob votierte für die Wort-für-Wort-Übersetzung, Wilhelm für die mehr freie, dafür gefühlig nachempfundene. Beide Standpunkte haben ihre Berechtigung. Fürs Publikum ist die schwelgend nachempfundene Version stets schöner und weniger anstrengend. Insofern hätte Peter Schaufuss oder Johan Kobborg mehr beeindruckt.

Ida Praetorius als „La Sylphide“ am Fenster. Vorsicht, Geist! Zu bewundern in „Romantic Evolution/s“ beim Hamburg Ballett. Foto: Kiran West

Allen dänischen Versionen von „La Sylphide“ ist jedoch eines gemeinsam, und das wird gemeinhin gern verschwiegen:

Es handelt sich um das berühmteste Plagiat der Ballettgeschichte.

Denn das eigentliche Original von „La Sylphide“ stammt von 1832 und ist durch und durch französisch. Es machte bis nach Sankt Petersburg Furore! Und begeisterte auch den damals zeitweise in Paris weilenden dänischen Ballettchef August (auch: Auguste) Bournonville derart, dass er es mit neuer Musik und in seinem Tanzstil in Kopenhagen einfach nachmachte.

1836 fand darum die Uraufführung von Bournonvilles „La Sylphide“ unter dem dänischen Titel „Sylfiden“ statt. Die Hauptrolle tanzte die junge Lucile Grahn, mit der Bournonville, seit sie 15 Jahre alt war, ein erzwungenes Verhältnis hatte. Sie kannte, dank dieser Liebschaft, das Pariser Vorbild, denn Bournonville hatte sie auf die Bildungs- und Savoir-vivre-Reise nach Paris mitgenommen. Später, als sie zu ausreichend Ruhm gekommen war, floh Lucile vor dem viele Jahre älteren Bournonville und tingelte durch Europa. Sie starb in hohem Alter in München, wo sie noch heute einen ehrenvollen Grabstein hat.

Dieser Tanz aus der französischen Version von „La Sylphide“ wurde Vorbild für „Les Sylphides“ von Mikhail Fokine (1909). Foto vom Bayerischen Staatsballett, wo die Fassung von Pierre Lacotte läuft: Katja Lotter

Dem französischen Original von Filippo Taglioni eiferten Bournonville und Grahn nach. Nur den wirklich spektakulären Pas de trois am Ende des ersten Akts, in dem sich ein Mann zwischen zwei Frauen hin- und hergerissen sieht, sparten die beiden sich leider, um Luciles Reize als einmalig herauszustellen, und vielleicht auch aus einer gewissen protestantischen Prüderie heraus.

In historischer Hinsicht ist die Pariser Version der „Sylphide“ sowieso unerreichbar: Sie ist das erste abendfüllende Ballett mit Spitzentanz überhaupt, wenn 1832 auch nur die Hauptkünstlerin Marie Taglioni – in von ihrem Vater, dem Choreografen und Ballettmeister Filippo Taglioni, eigens für sie erfundenen, handgeklebten Spitzenschuhen – auf den Zehenspitzen stand.

Man tänzelte damals stets nur für wenige Sekunden am Stück sur la pointe. Die minutenlangen Spitzentänze der Ballerinen, die es dann bei Marius Petipa gab, waren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts technisch noch nicht möglich. Man hatte nicht das passende Schuhwerk und noch nicht die Wirkung der Vorübungen zur Stärkung der Muskulatur erkannt.

Vom Flair her wurde die dänische Version von „La Sylphide“ zunächst populärer als die französische, weil sie mehr lustiges und auch folkloristisches Kolorit hat, dank eingefügter mitreißender schottischer Volksmelodien, die hübsche Gruppentänze ergeben.

Romantisch und stylish im französischen Original: „La Sylphide“ von Pierre Lacotte beim Bayerischen Staatsballett, hier im Bild mit Ksenia Shevtsova und Jakob Feyferlik. Foto: Katja Lotter

Das Hamburg Ballett hat die bedeutendste Rekonstruktion der französischen Version von „La Sylphide“ seit 2008 übrigens auch im Repertoire. Pierre Lacotte studierte sein 2004 nach ausgiebigen Recherchen in Paris entstandenes Werk mit Hélène Bouchet in der Hauptrolle in Hamburg ein. Publikum und Kritik jubelten damals einhellig – und wer jetzt die „neue“ Hamburger Sylphide mit vergleichendem Blick sieht, mag wehmütig werden.

Denn Lacottes Stück ist alles, was Andersens Werk nicht sein will: prachtvoll, pathetisch, passioniert, pikant. Gegen diese französische Opulenz wirkt die dänische Bescheidenheit ein wenig mau. Seit es Lacottes Rekonstruktion gibt, holt die französische Version im internationalen Vergleich denn auch ordentlich auf.

Eines ist „La Sylphide“ übrigens nicht, auch wenn die Hamburger Dramaturgin Vivien Arnold das immer wieder behauptet: Es ist nicht das älteste Ballett, das noch immer aufgeführt wird. Das ist vielmehr „La Fille mal gardée“ („Die schlecht behütete Tochter“) von 1786, das es in superben Versionen etwa von Frederick Ashton und Heinz Spoerli gibt. Es spielt auf dem Land, ist eine Bauernkomödie mit rebellisch gefärbter Liebesgeschichte – und wirkt noch heute überhaupt nicht angestaubt.

Der „Schwanensee“ von Derek Deane lockt besonders in die Szenen mit dem ballet blanc. Foto: Stardust Theatre

„La Sylphide“ hingegen wirkt oft ein bisschen steif. So auch beim Hamburg Ballett. Wer echt spektakuläre Gruppentänze oder ein wirklich ergreifendes ballet blanc (lauter Damen in weißen Tüllröcken) sehen will, sollte einen „Schwanensee“ oder eine „Giselle“, eine „La Bayadère“ oder die 1907/1909 entstandene erste sinfonische Werkarbeit im Ballett, „Les Sylphides“ von Mikhail Fokine aufsuchen.

„La Sylphide“ in der Version von Andersen ist eher was für den schnell konsumierenden Kinderblick auf Kunst – es hat, auch mit seiner krampfhaft eingeflochtenen Komik, etwas von getanztem Kasperletheater. Viele mögen das, aber den Kennerblick befriedigen raffiniertere Versionen stärker.

Ob dänisch, oder ob französisch: „La Sylphide“ und „Sylfiden“ haben beide denselben Inhalt, und beide Male dominiert der Einbruch der Magie durch Erotik in die praktische Alltagswelt. Es geht um Liebe und Hexerei.

Die Sylphide, ein weiblicher, naturhafter Lufgeist, verliebt sich in James, einen jungen Mann. Doch am Ende stirbt sie einen so grausamen wie unnötigen Tod, weil eine böse Hexe das so will. Wen rührt dieses Schicksal einer Kindfrau aus dem Reich der Kunstmärchen nicht an?

Lesen Sie hier, was nicht in BILD und SPIEGEL steht! Und spenden Sie! Journalismus ist harte Arbeit, und das Ballett-Journal ist ein kleines, tapferes Projekt ohne regelmäßige Einnahmen. Wir danken es Ihnen von Herzen, wenn Sie spenden, und versprechen, weiterhin tüchtig zu sein!

Dass die Sylphide generell für die Natur stehe, ist allerdings eine falsche Interpretation, wieder von Vivien Arnold verbreitet. Sie, die die meiste Zeit ihres Berufslebens beim Stuttgarter Ballett wirkte, ist eine exzellente Kennerin des Werks des Choreografen John Cranko, ansonsten aber fehlt ihr die ballettspezifische Bildung. So entfiel ihr offenbar auch, dass es in „La Sylphide“ (gerade auch in der Andersen-Version) vor allem um ein ganz bestimmtes, hoch erotisches Frauenbild geht, das einen romantisch veranlagten Menschen wie James zugrunde richten kann. Als grünes Waldmädchen kann man sich die ätherische Sylphide wirklich nicht vorstellen. Sie ist ein Vamp in durchsichtigem Tüll, bildschön, abgründig, verführerisch bis zum Anschlag. Sie lebt in der Natur, aber sie verkörpert etwas anderes.

Man bemerkt schon das Augenzwinkern der romantischen Klassiker: Sie warnten gleichsam vor sich selbst, man solle sich nicht zu sehr verführen lassen.

Graziös und verführerisch: Ksenia Shevtsova als „La Sylphide“ in der Version von Pierre Lacotte beim Bayerischen Staatsballett. Im März 2026 tanzt Maria Baranova die Partie. Foto: Katja Lotter

„La Sylphide“, die Sylphide, steht jedenfalls für die alles übertrumpfende Macht der magischen Erotik. Es geht um ihre transzendierende Kraft, die ins Jenseits leitet, und es geht um den Sexualtrieb an sich und um seine Verdrängung im bürgerlichen Leben. Diese Verdrängung weiß sich zu rächen, in Gestalt der bösen Hexe und Wahrsagerin. Und nein: Sex und Natur sind nicht ein- und dasselbe. Aber ohne Sigmund Freud kommt man hier nicht weiter.

So hat James vielleicht nur Halluzinationen, wenn er die Sylphide sieht, mit ihr tanzt, ihr hinterher läuft, sie umarmt und sie letztlich versehentlich durch einen von der hässlichen alten Hexe Madge vergifteten Schal tötet. Aber sein unstillbares Begehren ist echt, und die Illusionen und Wünsche, die die Sylphide bei ihm auslöst, toppen alles, was er an Gefühlsstärke bis dahin kannte. Diese lüsterne Kindfrau erweckt ihn nicht nur szenisch, sondern auch sinnbildlich zu neuem Leben.

Ihre Liebe wird ihr Tod: „La Sylphide“ stirbt im Moment der ersten leidenschaftlichen Berührung durch den Giftschal… Ida Praetorius und Matias Oberlin vom Hamburg Ballett in „Romantic Evolution/s“. Foto: Kiran West

Natürlich kann man das Frauenbild in „La Sylphide“ anfechten. Es riecht nach Lolita, kombiniert den Charme des Erotischen mit dem Engelhaften. Aber es geht um die Versinnbildung sexueller, transzendierender Macht – und die fragt nicht nach Emanzipation.

Damit beginnt das Ballett: James sitzt schlafend im Sessel und träumt von der Sylphide, die ihn tanzend umgarnt und schließlich aufweckt. Sofort ist ein starkes emotionales Band zwischen ihnen da.

Denn auch ihre Beziehung zu ihm ist nicht oberflächlich: Sie behauptet, ihn schon als Kind beobachtet zu haben und seine Entwicklung verfolgt zu haben. Sie hat ihn sich ausgesucht, nicht er sie – für die Seelenhygiene des armen James ist das wichtig, denn somit trägt sie die Last der Schuld an der Beziehung.

Schließlich ist es sein avisierter Hochzeitstag, an dem sie ihn morgens bezaubert und becirct. Im Traum erscheint sie ihm, während sie vor ihm tanzt… Und er trägt schon den Kilt, den festlichen Schottenrock, in dem er Elfie, das Mädchen von nebenan, heiraten will. Wir befinden uns in einem idealisierten Schottland des 19. Jahrhunderts, das Züge der Renaissance trägt.

James schlägt die Augen auf, sieht die Sylphide – und er ist nicht nur verliebt, sondern auch verloren.

Die Zartheit, die Transzendenz der Sylphide verführt ihn, und ihr luftiges, erotisches Wesen, zudem ihr anmutiger Tanz beeindrucken ihn derart, dass er sich überhaupt nicht gegen diese Magie wehren kann. Er sieht fortan immerzu und überall die Sylphide, auch wenn sie gar nicht mehr da ist. Die reale Welt verschwindet für James, sie verliert an Bedeutung. Er ist fortan ein Verzauberter.

„La Sylphide“ in der dänischen Version von Bournonville/Andersen mit Ida Praetorius und Matias Oberlin beim Hamburg Ballett. Foto: Kiran West

Ida Praetorius, die in Kopenhagen den dänische Ballettstil von der Pike auf erlernte und ihre ersten Berufsjahre beim Königlichen Dänischen Ballett tanzte, sollte eine Brillanzbesetzung in dieser Hauptrolle sein. Sie wirkt seit 2021 als Erste Solistin beim Hamburg Ballett, arbeitete aber schon in Dänemark mit John Neumeier und vermag sowohl die dänische Romantik als auch den zeitlos-eleganten Stil von Neumeier akkurat zu zeigen.

Ihre Sylphide lebt vom perfekten Handwerk einerseits und vom beseelten, fast modern wirkenden, mimischen Schauspiel andererseits. Man kann James gut verstehen, dass er ihr ad hoc mit Haut und Haar verfällt. Sie ist die Grazie in Person, der Tanz verleiht ihr die stetige Anmutung des Schwebens. Auch wenn sie, das kann ich leider nicht verschweigen, bei der Premiere nicht ihren besten Tag hatte und eine wichtige Drehfigur regelrecht verwackelte. Aber wir sind eben alle nur Menschen.

Jeté avec attitude en avant: Matias Oberlin springt vorzüglich als James in „La Sylphide“ beim Hamburg Ballett. Hier im zweiten Akt. Foto: Kiran West

Matias Oberlin als James beeindruckt mit leidenschaftlichem Spiel, höchst präzisen Tanzschritten, wunderschönen Sprüngen und den edelsten Linien, die man in dieser Version von „La Sylphide“ überhaupt nur zeigen kann. Sein Handicap für diese Rolle liegt nicht an ihm, sondern ist eine Besetzungsfrage: Er wirkt reif und keineswegs wie ein unbedarfter Jungspund. Das Bubihafte, das eigentlich zum James gehört, ist nun mal nicht jedem Tänzer zu eigen. Immerhin ist das jetzt mal eine interessante Sichtweise auf das Libretto: James als gar nicht mal so unerfahrener Mann. Die Liebe kann ja wirklich jede und jeden derart erwischen, wie sie James erwischt: im Endeffekt tödlich.

James wird zwischen zwei Frauen und zwei Welten hin- und hergerissen, was seinen Gefühlspegel spiralartig in die Höhe treibt. Daraus könnte man inszenatorisch was machen, diese Spannung sollte das ganze Stück beherrschen. Doch von dieser Thematik bleibt beim Hamburg Ballett nur ein langweiliges Lehrstück über die Verführbarkeit des Menschen: Zu brav ist alles wie vom Blatt inszeniert. Denn Frank Andersen fehlt die Inspiration, die für eine gute Regie notwendig ist.

Die Zweit- und Drittbesetzungen der Titelpartie in Hamburg werden daran nicht viel ändern können. Futaba Ishizaki als Zweitbesetzung hat jede Menge künstlerischen Sexappeal und ist für die Rolle der Sylphide wahrscheinlich auch ausreichend lyrisch begabt. Vor rund zehn Jahren gab Futaba eine recht hübsche Novizin bei den Wilis in John Neumeiers „Giselle“ ab. Man darf gespannt sein.

Olivia Betteridge als Drittbesetzung hingegen wird die Partie meiner Einschätzung nach nicht füllen können. Ihre eher mangelhafte Bühnenpräsenz und ihre auf Puppigkeit begrenzten Ausdrucksmöglichkeiten lassen das vermutlich nicht zu. Aber wer weiß – vielleicht entwickelt sie sich ja sprunghaft mit dieser femininen Rolle.

Das große personelle Problem beim Hamburg Ballett liegt auf der Hand: Vier tolle Erste Solisten und eine supertolle Erste Solistin haben die Truppe auf einen Schlag im Sommer verlassen, und es fehlt deutlich an ausreichend Nachwuchs.

Drei Sylphiden vom Corps de ballet des Hamburg Ballett in nicht nur korrekten Haltungen. Foto vom Hamburg Ballett: Kiran West

Man fragt sich: Warum tanzen bei dieser ausgedünnten Starriege keine Stars von auswärts als Gäste? Maria Kochetkova war 2019 in Berlin eine vorzügliche Sylphide in eben dieser Andersen-Version. Warum ist sie jetzt nicht in Hamburg zu sehen? Man hätte auch eine weitere Kopenhagener Ballerina akzeptiert. Oder eine aus London. Stattdessen werden junge Damen, die eher für Minisoli im Ensemble geeignet sind, in Hauptrollen auf die Bühne gestellt.

Bei den männlichen Stars sieht es noch übler aus. Louis Musin muss sowohl die Zweit- als auch die Drittbesetzung stemmen, weil es offenbar keinen weiteren als James geeigneten Ballerino in Hamburg gibt. Auch hier hätten Gäste von auswärts helfen können. Daniil Simkin etwa tanzte die Partie in Berlin vorzüglich, und er hätte es vielleicht auch in Hamburg machen können. Wie Kochetkova ist er ein Weltstar.

Es rächt sich, dass Lloyd Riggins (der Ballettmeister, der Ballettdirektor wurde) und Nicolaus Hartmann (der Geschäftsführer, der den Spielplan mitgestalten soll) es nicht geschafft haben, die eine oder andere neue Spitzenkraft zum Hamburg Ballett zu holen, nachdem so viele erste Kräfte die Truppe verließen.

Keine Lucile Grahn, aber eine Maria Kochetkova tanzt hier „La Sylphide“ mit Anmut und Gestaltungskraft. Foto vom Staatsballett Berlin: Yan Revazov

Nur Alessandro Frola, der nach Wien abgewanderte ehemalige Erste Solist, kehrte kürzlich als Armand für einige Vorstellungen der „Kameliendame“ von John Neumeier zurück.

Das Publikum blieb trotzdem weg. So waren im November diesen Jahres nicht mal die Vorstellungen der „Kameliendame“ ausverkauft. Woanders ist es schwierig, für dieses begehrte Stück von John Neumeier überhaupt Karten zu bekommen, und auch beim Hamburg Ballett war es früher stets ein Garant für „sold out“.

Anscheinend hat Lloyd Riggins doch viel zuwenig „Leuchtturm“-Ausstrahlung, die für einen Ballettchef aber unerlässlich ist. Man kommt nun mal ins Ballett, um etwas Besonderes zu sehen, etwas, das einen erhebt und einem die Kunst auf euphorisierende Weise nahe bringt. Da sollten der Hausherr oder die Hausherrin ein Minimum an Charisma haben. Riggins hat davon noch nicht genügend erkennen lassen.

Auch die „Sylphide“ konnte die Hamburger bislang nur schwerlich zum Kartenkauf locken. Der sperrige englischsprachige Titel der Veranstaltung, den sich Lloyd Riggins einfallen ließ, wirkt nun auch nicht gerade verheißungsvoll. Und so gab es noch am Nachmittag des Premierentags von „Romantic Evolution/s“ Dutzende von Tickets im freien Verkauf. Nach 51 Jahren Jubel, Trubel, Heiterkeit und meistens ausverkauftem Haus für den dank Hamburg zum Weltstar gewordenen John Neumeier (der mit Ehemann der gestrigen Premiere übrigens beiwohnte) ist das natürlich ein Absturz.

FAUSTREGELN WERDEN VERLETZT

Riggins hat sich aber auch einen Anfängerfehler nach dem anderen geleistet. Mit zwei Pausen ließ er den Abend auf runde drei Stunden strecken. Das verletzt Faustregel 1: Mache nie zuviele Pausen, die das Publikum langweilen und hinhalten könnten. Auch Faustregel 2 wird so angekratzt: Mache es insgesamt nie zu lang, sodass man dir Lebenszeitvergeudung der Zuschauer vorwerfen könnte. Schließlich wurde auch Faustregel 3 hier nicht beherzigt: Stelle Stücke für einen Abend zusammen, die zusammenpassen.

Dafür müsste man Geschmack und Stilempfinden haben. Ob Lloyd Riggins davon überhaupt was aufbieten kann, ist derzeit nicht ersichtlich. Ich gebe es nur ungern zu, aber anscheinend war auch er keine gute Wahl als Neumeier-Nachfolger. Er schwamm halt immer mit auf der Welle der Neumeier-Erfolge, aber was er davon wirklich verstanden hat, ist heute unklar. Ich für mein Teil bin schwer enttäuscht.

Zurück zu „La Sylphide“. Als Effie mit den langen Zöpfen macht Francesca Harvey eine sehr gute Figur, sie tanzt das naive Landmädchen aus gutem Haus erfrischend keck. Als ihr Verehrer Gurn, den Effie dann auch heiratet, nachdem James sie wegen der Sylphide sitzen lässt, toppt Francesco Cortese alles: Aus Cortese könnte ein veritabler Erster Solist werden, wenn es denn in Hamburg derzeit Ballettmeister gibt, die entsprechend mit ihm arbeiten.

Madge (Louis Haslach) rührt im Sud, um den Chiffonschal für die Sylphide zu vergiften. Foto vom Hamburg Ballett: Kiran West

Als Hexe Madge sollte Louis Haslach ein prima Hingucker und Knüller sein, aber in dieser Inszenierung ist er einfach nur die hässliche Alte aus dem hinterletzten Dorf. Eine Hexe zum Anfassen – wer’s mag…

James mag sie nicht und schmeißt sie – weil sie sich als Wahrsagerin betätigt und Effie die Ehe mit Gurn voraussagt – aus dem Haus. Ihren Groll und ihre Möglichkeiten hat er dabei unterschätzt. Die Rachsucht wird ihn später alles kosten.

Für Höhepunkte sorgen im ersten Teil auf jeden Fall die Gruppentänze: Der supersauber einstudierte schottische Reel ist ein Augenschmaus (auch in den grässlich grellgelben Karoröcken von Mikael Melbye). Und wenn die Tänzerinnen und Tänzer, darunter einige Ballettstudierende, ihrer Lebensfreude freien Lauf lassen, klingt das frühere Hochkarat vom Hamburg Ballett leise wieder an.

Wobei es absolut lächerlich ist, drei Statisten mit Dudelsackimitat auf die Bühne zu stellen, während aus dem Orchestergraben kein einziger Dudelsackton kommt. Was hat sich Andersen nur dabei gedacht, jedes skurrile Gekleckere, das historisch verbürgt ist, zu übernehmen? Gibt es dafür Extrageld? Man wird skeptisch. Dass Andersens Team vor allem aus seiner Gattin Eva Kloborg und seinem Sohn Sebastian Kloborg besteht, also aus Verwandtschaft, wird im Programmheft, das sie alle sorgsam vorstellt, auch verschwiegen.

Apropos Orchester: Markus Lehtinen am Pult zeigt mal wieder, dass er in seinem Leben immerzu gelernt und sich immer noch verbessert hat. Es ist schier unglaublich, wie akkurat er die Musiker passend zu den Tänzen führt. Tanz und Musik sind eine Einheit, da stimmt jede Pause, jeder Höhepunkt, sogar jeder Anlauf. Bravo! Wenigstens in diesem Punkt ist das Hamburg Ballett noch absolute Spitze.

Der zweite Akt macht dann auch Hoffnung auf mehr. Auf einer Waldlichtung flirten die Sylphide und James, kommen einander endlich näher. Mit einer atemberaubend synchron einstudierten Bewegung – ihr Bein und sein Arm gingen zeitgleich und parallel in die Höhe, ein wirklich selten zu sehendes Detail – waren sie von James‘ Hochzeitsfeier getürmt.

Hinaus in die freie Natur zog es dann die Liebenden! Die war im 19. Jahrhundert noch nicht von menschlicher Überbevölkerung, Abholzung und Verseuchung mit Chemie und Müll bedroht.

In jeder „La Sylphide“ unverzichtbar: Die böse Hexe Madge, zumeist von einem Mann getanzt, hier von Robin Strona, im vollen Ornat in der Lacotte-Version. Foto vom Bayerischen Staatsballett: Katja Lotter

Hier herrscht der locus amoenus: Die Sylphide reicht ihrem Liebsten mit den Händen Quellwasser und frische Beeren, man tänzelt unter grünenden Bäumen lustvoll umeinander herum, das Idyll ist perfekt. Doch James bekommt das Objekt seiner Begierde nicht wirklich zu fassen… immer wenn er sie umarmen und an sich ziehen will, entgleitet sie ihm.

Als ihre Gefährtinnen, die anderen Sylphiden, die Bühne füllen, entwickelt sich ein neues herzallerliebstes Verwirrspiel. James findet seine Herzenskönigin dann rasch wieder zwischen all den hübschen Damen im Tutu – er muss längst nicht so lange suchen wie Siegfried unter den Schwänen im „Schwanensee“.

Ein exzellentes Solo bietet Greta Jörgens als eine der Sylphiden, und man bedauert es, dass das Hamburg Ballett nicht Fokines „Les Sylphides“ zeigt, denn da ist für gute Solistinnen – nicht für Erste Solistinnen, aber eben für Solistinnen – viel mehr Spielraum. Mit Musik von Frédéric Chopin hätte man damit auch an die „Kameliendame“ angeschlossen.

Olaf Kollmannsperger springt mit höchster Konzentration und Sinnlichkeit durch das Solo „Citizen Nowhere“ von David Dawson. 25 Minuten lang allein auf der Bühne – ein Rekord. Foto vom Staatsballett Berlin: Yan Revazov

Und man hätte für den zweiten Teil das weltbekannte choreografische Genie David Dawson bitten können, etwas zum Sylphidenthema zu machen. Dawson ist seit über zwanzig Jahren fällig fürs Hamburg Ballett bzw. umgekehrt, und John Neumeier hat ihn vielleicht nur deshalb nie nach Hamburg geholt, weil er dort ähnlich großen Erfolg haben könnte wie er selbst.

Der Stil von Dawson ist, wie der von Neumeier, modern auf der Grundlage der Neoklassik. Darum würde er ja so gut nach Hamburg passen: Dawson bedeutet eine Weiterentwicklung des Neoklassischem zu einem unverkennbaren, prägnanten, eigenwillig-ästhetischen Stil. David Dawson ist zudem ein Großmeister im tänzerischen Umsetzen von bedeutenden Themen. Er hat Stücke über die Menschenrechte gemacht, die unter die Haut gehen und dennoch nicht kitschig sind. Warum dürfen die Hamburger das nicht endlich sehen?

Jetzt aber wieder zur gestrigen Premiere.

Vor der morgendlichen Szene im Wald gab es die Nacht, und die gehört hier unverkennbar dem Bösen. Madge und vier Ballettschüler, als weitere Hexen verkleidet, brauen über offenem Feuer einen giftgrün leuchtenden Sud mit Gift. Es ist aber kein „Zaubertrank“, wie es im Libretto im Programmheft steht, denn der Sud wird nicht getrunken. Immerhin: Er ist hochgiftig. Hinein tunkt Madge einen rosa Chiffonschal, auf dass er für die Sylphide ein tödliches Kontaktgift werde…

Die Sylphide stirbt in Schönheit: Maria Kochetkova 2019 in den Armen von Daniil Simkin auf der Bühnenprobe in der Deutschen Oper Berlin. Foto: Gisela Sonnenburg

Diesen Schal dient die Hexe dem ratlosen James an, als er auf einem Baumstumpf sitzt und überlegt, wie er seine Sylphide zu seiner Partnerin machen könnte. Er solle sie mit dem Schal einfangen und in Besitz nehmen, so das Versprechen der Hexe. Sie demonstriert es an James als Mädchen, was hier einigermaßen lustig, aber nicht gruselig wirkt. Dass die Sylphide dann stirbt, verschweigt sie.

Dieser Schal soll übrigens eigentlich glitzernd und auffallend sein, mindestens aus Seide oder mit Pailletten besetzt, so verlangt es das Originallibretto. Bei Frank Andersen handelt es sich hingegen um ein labbriges Stück rosa Stoff. Auch die Flügel der Sylphide sind anderswo prächtig glitzernd oder mit Schmetterlingsmotiven geschmückt. Bei Andersen sind sie einfarbig und sehen aus wie vom Schnäppchenmarkt. Manchmal wirkt Bescheidenheit eben billig.

Doch zunächst naht der Höhepunkt des zweiten Aktes: James lockt seine Sylphide an, er tanzt mit ihr, stülpt ihr den Schal über, zieht sie damit an sich, fasst sie endlich begierig an, schmiegt seinen Kopf an ihren Leib – aber da krümmt sie sich schon vor Schmerzen. Aus ihrer liebenden, bejahenden, himmelwärts jubelnden Pose wird eine des Todes.

Immerhin zelebriert die Sylphide noch ein letztes, ergreifendes, wehmütig Abschied von der Welt nehmendes Solo, welches Lloyd Riggins in einem oberflächlichen Interview im Programmheft ganz vergisst. Dort behauptet er nämlich, bei Bournonville würde man nur tanzen, wenn man glücklich sei, alle anderen Emotionen würden mit Pantomime dargestellt. Wenn es so wäre, wäre Bournonville heute nicht mehr berühmt. Wo hat Riggins nur seinen Kopf?

Doch die Sylphide stirbt librettogemäß, und ihre Gefährtinnen tragen sie auf ihren Schultern davon. Später fliegen sie mit ihr als lieblich gruppiertes Engelsbild den Himmel empor. Am Horizont tingelt der fröhliche Hochzeitszug entlang – Effie und Gurn sind ein glückliches Paar.

Und immer noch nicht ist Schluss mit dem Elend. James, der sich von allem losgesagt hat, ist verzweifelt. Madge, die Hexe, kommt, um sich an seinem Unglück zu weiden. James geht auf sie los, aber sie ist stärker – schließlich fällt der junge Mann, der ohnehin schon alles verloren hat, tot um. Das Böse triumphiert… Vorhang.

Madge (Louis Haslach) triumphiert: Sie hat James, der mal garstig zu ihr war, zu Tode gebracht. Foto aus „La Sylphide“ vom Hamburg Ballett: Kiran West

Warum man dieses Stück in dieser Version den Hamburgern auftischt? Bestimmt nicht, weil es so spannend ist. Vielleicht eher, weil es den Neumeier-Stücken keine Konkurrenz macht. Eines zeigt der Abend schon bis hierher: John Neumeier hat seinem Drang zu sehr nachgegeben, uneingeschränkt der Beste in seinem Umkreis zu sein. Er hat es verabsäumt, Menschen zu fördern, die auch intellektuell etwas mit Niveau anzubieten haben, und die dafür hätten sorgen können, dass das Hamburg Ballett nicht sturzflugartig abrutscht. Derzeit aber befindet es sich im Sinkflug.

Diese Einsicht bestärkt sich auch beim zweiten Teil von „Romantic Evolution/s“. Schon dieser Schrägstrich im Titel ist übrigens absolut lächerlich, denn es macht hier keinen Unterschied, ob es sich um den Singular oder um den Plural handelt – da fehlt deutlich jemand mit Sprachkompetenz im Team. Vielleicht sollte man nochmal Geld für eine entsprechende Stelle locker machen oder wenigstens Vivien Arnold in den verdienten Ruhestand schicken?

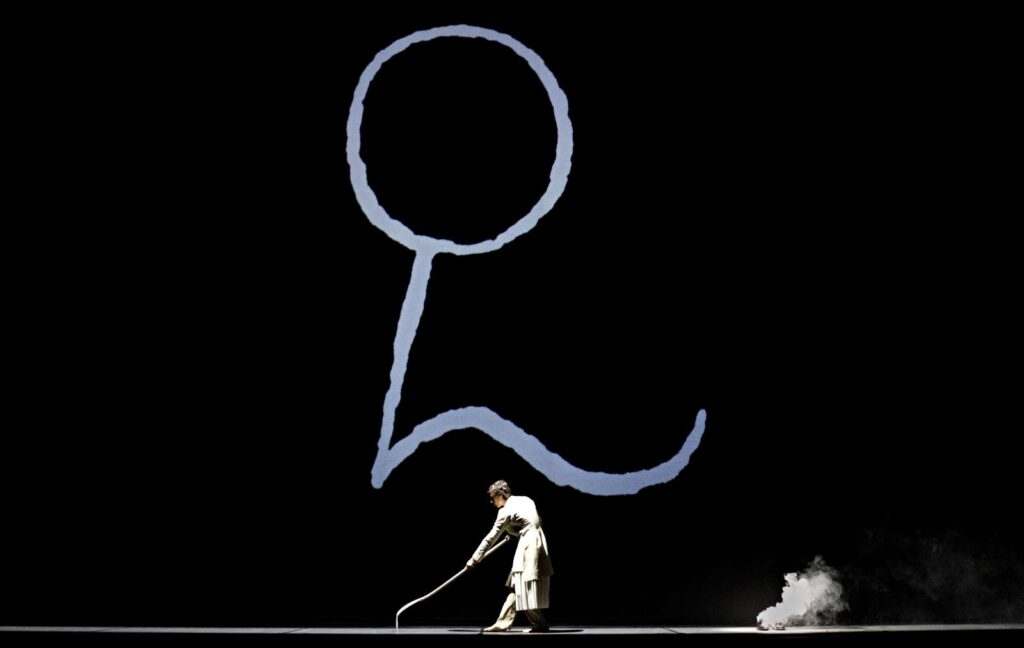

Der Vorhang zeigt ein Zeichen, das nur für „Äther“ steht, aber nach mehr aussieht: Der Tänzer darunter beharkt auf Anweisung von Aleix Martínez den Boden. Foto vom Hamburg Ballett: Kiran West

Katastrophal in künstlerischer Hinsicht geriet jedenfalls die Uraufführung des Abends, bei der wiederum Arnold dramaturgisch beteiligt war: „Äther“ von Aleix Martínez. Sie soll nicht nur im Titel an „La Sylphide“ anschließen und sich thematisch an dem romantischen Stück orientieren. Sondern das neue Stück soll eine zeitgenössische Reaktion auf die Sylphidenwelt zeigen. Diesen Auftrag erteilte Lloyd Riggins, im Vertrauen darauf, dass das Publikum den langjährigen Solisten und Ersten Solisten Martínez schon akzeptieren würde.

Ob er ahnte, was daraus würde?

Zu Beginn, noch während des Einlasses aus der zweiten Pause, beharkt ein Tänzer mit einer Art Heugabel (mit zwei nach unten gebogenen Zinken) den nackten Bühnenboden. Von links nach rechts bewegt er sich, in Zeitlupe. Rechts steht ein Paar Herrenschuhe und qualmt vor sich hin. Offenbar hatte der Inhaber der Schuhe zu viel zu tun. Ob das was mit dem Harken zu tun hat? Ein Sinn kann sich nicht erschließen, er ist nicht vorhanden. Solche Harken gibt es später noch öfter, dann wird auch mal mit ihnen getanzt. Das ganze Stück besteht aber nur aus collagierten Assoziationen, die bestenfalls kitschig sind, aber keinen Zusammenhang haben.

Die Hauptperson heißt wieder James (getanzt von Jack Bruce). Er beschäftigt sich vor allem mit einer in seiner Hand befindlichen Leuchtkugel (die kommt wohl aus dem „Freischütz“, der ersten romantischen Oper, die letzte Saison in Hamburg auch eine Aufsehen erregende Premiere hatte). Mit dieser Leuchtkugel zappelt James wieder und wieder herum, als wolle er sich damit vom Drang zu masturbieren ablenken.

Kunst für Menschen, die sich irgendwie modern berieseln lassen wollen – „Äther“ von Aleix Martínez in „Romantic Evolution/s“ beim Hamburg Ballett. Foto: Kiran West

Hinter seinem Sessel liegt ein verkohlter dicker Baumstamm. Das Thema der zerstörten Natur kann nie falsch sein, dachte man sich wohl. Später schwebt dieser Baumstamm ohne Grund in luftiger Höhe, liegt quasi quer über dem Geschehen, als Menetekel oder auch einfach nur, damit da überhaupt irgendwas ist. Tote Natur als symbolüberfrachtete Dekoration. Das ist nichts Neues, sondern einfach nur typisch für Dilettantismus.

Im Programmheft wird auf die Weltenesche hingewiesen, aber wenn es die hier sein soll, dann vermisst man doch den Kontext, zu dem sie erfunden wurde. Keine Götter, nirgends – und also auch kein Untergang der Götter. Richard Wagner hätte hier eh die Hände überm Kopf zusammengeschlagen.

Der Tanz ist formal aufwändig und inhaltlich dürftig. Es gibt keine echten Gefühle, nur Ansätze fragiler Beziehungen. Die tapfere, superbe Xue Lin als moderne Trippelballerina, hier „Sylphe“ genannt, ringt sich autistisch Liebe aus dem Leib. Sie und ihre Gefährtinnen entstammen einer berühmten Choreografie von Edward Clug: „Ssss… “ heißt das Stück, in dem ein Pulk von Ballerinen den Spitzentanz mit mal zirpendem, mal stampfendem Bourrieren ausreizt. Martínez hat nicht nur viel gelesen, wie er sagt, sondern wohl vor allem viele Videos angesehen.

Der Zweiteiler „Romantic Evolution/s“ beim Hamburg Ballett: In beiden Stücken finden sich Bäume auf der Bühne. Und auch mal giftgrünes Licht. Aber genügt das als metaphorische Verklammerung? Foto aus „La Sylphide“ mit Francesco Cortese als Gurn und Francesca Harvey als Effie: Kiran West

In einem Viereck oberhalb der Bühne flimmert mitunter die Zerstörung der Welt. Kriegsbilder sind da zu sehen, brennende Wälder… und auch mal ein ganz normales menschliches Auge, das weit hinter die surrealistische Filmkunst zurückfällt. Wie langweilig!

Manche Tänzerin tut einem hingegen nur noch Leid. Ida Stempelmann, eine vorzügliche junge Charaktersolistin, die in „La Sylphide“ im Corps der Sylphiden mittanzt, muss hier den „Derwisch“ mimen und eine im wahrsten Sinn des Wortes überdrehte Variante des Sufi-Tanzes aufbieten. Dieser besteht im Original darin, dass sich männliche islamische Mönche in langen Röcken und in Gruppen auf dem Platz drehen, um in Trance zu verfallen. Stempelmann – als Frau – muss zusätzlich zu den Umdrehungen um die eigene Achse im Kreis, also in der Manège, tanzen. Mal eineinhalb, mal zweieinhalb Runden lang. Wozu? Niemand weiß es.

Aleix Martínez will sich auch nicht festlegen. Man soll frei assoziieren. Man kann aber auch gehen. Niemand wird gegen seinen Willen festgehalten.

Bei den Paaren, die Martínez dann noch massenhaft und ohne erkennbare szenische Platzierung auf die Bühne bringt, wirbeln die Männer die Damen in neoklassischer Weise herum.

Bei den Soli dominiert hingegen das Unentschlossene. Schließlich sitzt James mit dem Kopf auf den Knien am Boden traurig da. Die Depression sucht ihn heim. Die Sylphide umhampelt ihn, kann ihn aber nicht erreichen. Schließlich schreit er. Sie umtänzelt ihn furchtlos weiter. Wollen Frauen wie sie geschlagen werden? Liebe ist hier ein Fremdwort. Erotik auch. Wie langweilig.

Unterirdisches Niveau, bei der Premiere von Claqueuren hochgejubelt: „Äther“ mit Tanz an der Heugabel von Aleix Martínez. Foto vom Hamburg Ballett: Kiran West

„Die Wanderer“ heißt eine Gruppe von Tänzern, eine weitere „Die Mystischen“. Kein Kommentar. Allesamt sind, wenn sie tanzen, wie parodierte Versatzstücke aus Neumeier-Stücken. Da wird viel gerannt, im Kreis gelaufen, gemeinsam gehüpft, zu Boden gegangen.

Wäre es Text, es wären Silben ohne Sinn. Es ist gestammelter Tanz.

Bruchstücke aus Neumeier-Choreografien werden mit verballhornten Zitaten von Mats Ek abgemischt. Das soll wohl „skandinavisch“ wirken (Ek ist ein bekannter Schwede).

Als Highlight seiner choreografischen Zitatkunst lässt Martínez dann noch den Sprung Jeté avec attitude en avant, den James bei Bournonville häufig vollführen muss, seriell wiederholen. Was für ein makabres Kindertheater.

Und dazu noch die grauenvolle, pseudoschwere Musik von Peteris Vasks. Er ist Lette, hat auch in Litauen gearbeitet, und er liebt es, das Publikum mit spannungslosen, atonalen Klangfürzen zu quälen.

Violinenkratzen und Klaviertonkleckserei, alles ohne wahres Gefühl und ohne Raffinesse – es gibt bestimmt Menschen, die das gerne hören. Man kann aber auch vermuten, dass hier ein eher unbegabter Komponist sein mangelhaftes Talent als „modern“ ausgibt.

Das Highlight von „Äther“ ist ein Pas de deux von Florian Pohl und Hayley Page zu „My Heart’s in the Highlands“ von Arvo Pärt. Pärt – der gerade 90 wurde – ist ein Komponist mit musikalischen Meriten, oft eint er sogar verschiedene Tonarten in einem Takt. Dem Neumeier-Publikum ist er vor allem durch den „Mirror-in-a-Mirror“-Pas de deux aus „Othello“ bekannt. Auch das Highlands-Songstück, herzergreifend live gesungen von Ida Aldrian, ist intelligent gemacht. Es schwärmt von den schottischen Highlands und beklagt den Verlust ihres Anblicks. Das Gedicht, das die Textvorlage liefert, stammt von Robert Burns aus dem Jahr 1789. Es ist nicht eben revolutionär, aber sehnsuchtsvoll und typisch für die britische Romantik.

Pohl – ohnehin einer der fabelhaften Stars vom Hamburg Ballett und mit seiner großen, starken Bodybuilding-Figur zudem als Model aktiv – vermag seine Partnerin superschnell zu heben und abzusenken, sie herumzuwirbeln und sie sich auf die Schultern zu setzen. Steht sie vor ihm, hält er sie am Bein, hebt ihr Bein, beugt ihr Bein, senkt ihr Bein. Mann macht Frau. Aber trotz des inneren Tempos der Bewegungen ist es ein insgesamt zögerlich gehaltener Paartanz, die Nähe der beiden Seelen stellt sich hier nur in einer kummervollen Umarmung zum Trost ein.

Warum plötzlich der Sessel hinter dem tanzenden Paar lichterloh brennen muss? Weil der Choreograf ein neues Spektakel auf der Bühne haben will. Dabei ignorieren alle den Brand. Aha. Stumpfsinn, du hast einen neuen Namen: „Äther“.

Das abendländisch-alchemistische Zeichen für „Luft“ schmückt denn auch den Vorhang für dieses Stück, als sei es ein Menetekel. Dabei ist es nur Deko. Es sieht nämlich aus wie ein mit Kaulquappenschwanz versehenes Zeichen für „Frau“. Martínez spielt da vielleicht mit dem Transgender-Trend. Tänzerisch hat er den aber nicht genügend umgesetzt.

Kommen wir zur Ausstattung: Der „Äther“-Kostümbildner Lennart Radtke war mal Martínez‘ Kollege als Tänzer beim Hamburg Ballett. Er scheint Neumeiers Stil als Kostümbildner zu imitieren, ohne dessen Stilhöhe zu erreichen. Sexiness ist da auch nicht zu entdecken. Wie langweilig.

Xue Lin und Jack Bruce in „Äther“ von Aleix Martínez: Insgesamt ist das Stück ein Desaster aus spannungslosen Assoziationsfetzen. Foto vom Hamburg Ballett: Kiran West

Aleix Martínez selbst versagt nicht nur als Choreograf, sondern auch als Bühnenbildner. Merke: Die Anhäufung von symbolschwangeren Gegenständen macht noch keine gute Kulisse. In einem aber kann Martínez punkten: Sein Lichtdesign ist ganz interessant, nicht nur in den düsteren Schattierungen. Sein Giftgrün, in das er die Szenerie teilweise taucht, ist gut getroffen, und seine Ausleuchtung der tanzenden Pärchen hat Biss. Er sollte sich darauf konzentrieren, da hat er möglicherweise eine Begabung.

Als Tanzschöpfer aber ist er ein wandelndes Desaster, das über das Arrangieren von akrobatischem Requisitenspiel nicht hinauskommt. Er kann nicht mal die Tänzer im Raum geschickt aufstellen – sein Bühnenfeld wirkt rasch überfüllt. Es ist übrigens nicht zum ersten Mal, dass Martínez einen Abend beim Hamburg Ballett verdirbt, er hat hier schon öfters choreografiert und mich bislang nie begeistern können.

Dank des großartigen Protektionismus von Lloyd Riggins und John Neumeier steht Aleix Martínez sicher dennoch eine wunderbare Karriere als Starchoreograf bevor. Wenn er zudem noch genügend vor der Politik und den Sponsoren buckelt, wird er vielleicht sogar mal Riggins‘ Nachfolger – und das Hamburg Ballett würde seine Punktlandung auf Provinzniveau schaffen. Dafür übt es jetzt schon fleißig.

Gisela Sonnenburg