Luigi Bonino tröstet sich hier als Doktor Coppélius mit einem Glas Champagner: Denn seine „Coppélia“ ist nur eine leblose Puppe. So zu sehen beim Bayerischen Staatsballett in der Inszenierung von Roland Petit. Foto: Wilfried Hösl

Drei Tage vor der Premiere stand die Besetzung der beiden Hauptrollen noch immer nicht fest. Beim Bayerischen Staatsballett muss es hinter den Kulissen gebrodelt haben, als es um die etwas abgestandene „Coppélia“ von Roland Petit (1924 – 2011) ging. Nun hat dieses Ballett von 1975 zwar den Charme eines Teekannenwärmers mit behäkeltem Barbiepuppenoberkörper – aber natürlich sind die Fans neugierig und strömen zuhauf ins Nationaltheater in München. Zumal die aus Mailand neu ins Ensemble gekommene Erste Solistin Virna Toppi bei der Premiere am Sonntag, den 20. Oktober 2019, die Titelrolle tanzen soll. Ab der zweiten Vorstellung am Dienstag ist dann alternierend auch die in München bestens bekannte Primaballerina Laurretta Summerscales darin zu erleben, mit ihrem Gatten Yonah Acosta als Franz. Den Premierenritt als Liebhaber darf sich allerdings Denis Vieira gönnen; er wechselte schon letzte Spielzeit von Berlin nach München. Der Vollprolet unter den Ballettstars, Sergej Polunin, wird dann Ende Oktober in dem Part gastieren. Aber lohnt das Stück soviel Aufwand überhaupt? Das Wiener Staatsballett hat immerhin eine ganz andere Version zu bieten, und die begeistert mit dem authentischen Stil der Rekonstruktion durch Pierre Lacotte. Sie stammt von 1973, ist also nur zwei Jahre älter als Petits Machwerk.

Es handelt sich um eine Art Operette mit den Mitteln des Balletts: um eine fetzige Klamotte, die auf nostalgisch-niedliche Art bespaßen und belustigen will, keinesfalls aber irgendeinen Tiefgang zulässt.

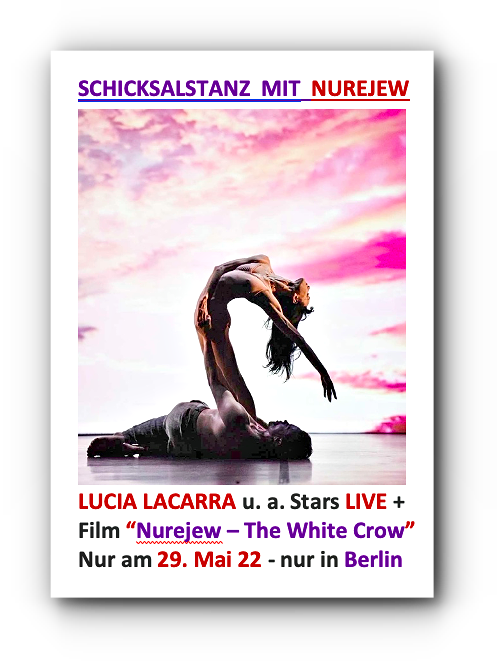

Ost und West, im Tanz vereint! „After the Rain“ von Christopher Wheeldon, getanzt von Lucia Lacarra und Matthew Golding, sowie drei weitere getanzte Highlights mit Moderation und Bezug zum Leben von Rudolf Nurejew plus Kultfilm „Nurejew – The White Crow“ von und mit Ralph Finnies, mit Oleg Ivenko und Anna Urban! Der Film läuft im russisch-französisch-englischen Original – mit toller hörspielreifer Soundkulisse zu deutschen Untertiteln. Das gibt es nur einmal und zwar in Berlin, am Sonntag, 29. Mai 22 im BABYLON in Berlin-Mitte, für nur 24 Euro pro Ticket. Tanz im Kino mit Jugendstil-Flair! Rasch hier buchen! Foto: Leszek Januszewski / Cut: Gisela Sonnenburg

Schon die Musik von Léo Delibes impliziert, dass man das Leben gefälligst nicht so schwer nehmen solle. Und das ist hier ein musikalisch erteilter Befehl! Humtata, humtata!

Delibes‘ Gassenhauer-Walzer und Hacke-Spitze-Eins-Zwei-Drei-Manöver kennt nun ohnehin fast jeder, schlimmstenfalls aus der Werbung. Das Wort „Ohrwurm-Melodie“ wurde vermutlich für seinen „Stundenwalzer“ erfunden.

So sieht eine authentische „Coppélia“ aus, in der Inszenierung von Pierre Lacotte beim Wiener Staatsballett. Wir sehen Natascha Mair als Swanilda, die sich als Coppélia ausgibt und damit Coppélius zunächst begeistert. Im Hintergrund ein „Mohren-Automat“, also eine dunkelhäutige Menschenpuppe. Foto: Ashley Taylor

Allenfalls die Ouvertüre zu „Coppélia“ – die das langsame Erwachen eines kleinen Städtchens zu beschreiben scheint – mit raffinierten Bläserphrasen und sprunghaft angelegten Streichern, die schließlich Walzer und Marschrhythmen vereinen, nimmt musikalisch einen interessanteren, weil weniger auf Mitschunkeln abzielenden Stellenwert ein.

Ursprünglich heißt das Ballett von 1870 übrigens „Coppélia oder das Mädchen mit den Glasaugen“, was auf die romantische Symbolik der Augen als Spiegel der Seele abstellt. Die seelenlose Puppenfrau wird dadurch charakterisiert, dass sie keine echten Augen hat, sondern solche aus Glas.

Virna Toppi, die neue Erste Solistin beim Bayerischen Staatsballett, als kecke Swanilda in Roland Petits Version von „Coppélia“ – so viel Rosé für eine Erwachsene ist sogar im Ballett selten… aber Petits originaler Wunsch. Foto: Wilfried Hösl

Die eigentlichen Themen dieses Balletts, die von der spätromantischen Erzählung „Der Sandmann“ von E. T. A. Hoffmann inspiriert sind, werden indes von der Musik wie von dem klamaukorientierten Libretto so ziemlich verschenkt. Letzteres wurde von einem Pariser Opernarchivar namens Charles Nuitter so lange mitentwickelte, bis es nichts mehr, aber auch gar nichts mehr mit dem anspruchsvollen, zudem tragisch endenden „Sandmann“ zu tun hatte.

Bei der Gelegenheit möchte ich anraten, das romantische Literaturstück von E. T. A. Hoffmann, das gut und in mehreren Ausgaben auf dem Buchmarkt erhältlich ist und sowieso zur Bildung fast ebenso gehört wie Goethes „Faust“, zu lesen. Hoffmann (der mit „Nussknacker und Mausekönig“ auch für die Anregung des Balletts „Der Nussknacker“ sorgte) mischt im „Sandmann“ sexuelle Wünsche und ohnmächtige Ängste in nachgerade moderner Weise zu psychogrammatischen Szenen.

Mit dem oberflächlichen Ballettlibretto hat Hoffmanns Werk wirklich nur einige Motivideen im Handlungsgerüst gemeinsam.

Das Wiener Staatsballett macht’s möglich: Erquickung mit Natascha Mair als Swanilda und Denys Cherevychko als Franz in „Coppélia“ von Pierre Lacotte. Foto: Ashley Taylor

Worum geht es aber eigentlich?

Bei Hoffmann geht es um einen Studenten, der zwischen einem bürgerlichen Mädchen und einer unerreichbaren Fantasiegestalt hin- und hergerissen ist. Nathanael, so sein Name, verliert den inneren Konflikt und stürzt sich im Wahnsinn in den Tod. Ein Forscher, der ihm eine Automatenpuppe als seine Tochter – und als perfekte Frau – vorgesetzt hatte, ist ein abgefeimter Professor und heißt Spalanzani. Coppelius ist bei Hoffmann ein Advokat, ein Rechtsverdreher, der mit einer Sehhilfe, einem Perspektiv, also einem Fernglas, die Welt verzerrt erscheinen lässt – und Nathanael, den zusätzlich Alpträume und Horrorvorstellungen plagen, wird dadurch in den Wahn getrieben.

Denis Vieira im rasanten Spagatsprung als Frank in „Coppélia“ in der Version von Roland Petit beim Bayerischen Staatsballett. Foto: Wilfried Hösl

Clara, das bürgerliche Mädchen, heiratet im „Sandmann“ später einen Anderen, ohne den Fluch ihrer Erlebnisse je ganz vergessen zu können.

Weil es um Halluzinationen ebenso geht wie um Täuschung und Betrug, ist die kleine Erzählung von Hoffmann– Germanisten nennen sie eine romantische Novelle – inhaltlich sehr ergiebig und auch der wissenschaftlichen Psychologie durchaus zugänglich.

Dabei ist sie so verzwickt konstruiert und auf die Verwischung der Grenzen von Traum und Realität in der kranken Seele angelegt, dass man eher an die Filme von Alfred Hitchcock denkt als an eine Operette oder Ballettkomödie.

Naiv, aber von ballettöder Schönheit: Natascha Mair als Swanilda mit dem Ensemble vom Wiener Staatsballett in „Coppélia“ von Pierre Lacotte – historisch, praktisch, gut! Foto: Ashley Taylor

Im Ballett „Coppélia“ findet sich nun alles ins Naive übertragen.

Da wurde aus dem Psychopathen Nathanael der heißblütige Franz. Er steht aber nicht mehr im Mittelpunkt des Geschehens. Vielmehr geht es im Ballett um einen einsamen Mann namens Coppélius, der sich eine menschenähnliche Puppe bastelt. Diese fasziniert einerseits mit scheinbarer Perfektion und mit der Erweckung von Illusionen, stellt andererseits aber auch eine beängstigende und schädliche Konkurrenz zum Menschen dar.

Zum Menschen? Nein: zu einer heiratswilligen jungen Frau natürlich! Wir sind ja in einer Komödie des 19. Jahrhunderts…

Wenn Fräuleins ohne Grund viel zuviel Pink tragen… Laurretta Summerscales als Swanilda im Kreise der Freundinnen – so eintönig und babydollig beim Bayerischen Staatsballett in „Coppélia“ von Roland Petit zu sehen. Puppenhafter geht’s nimmer! Wozu braucht Franz da eigentlich noch Coppélia? Foto: Wilfried Hösl

Und da denken junge Damen bekanntlich nur daran, ihren Erwählten möglichst rasch unter die Haube zu zwingen. Dafür steigen sie sogar mit einem gestohlenen Schlüssel in die Werkstatt eines Tüftlers ein, um zu verhindern, dass der Verlobte sich mit einer anderen Schönen paart.

Swanilda, wie das Mädchen hier heißt, ist dem untreuen Franz anverlobt. Sie versteckt sich in der Werkstatt von Coppélius und muss dort erbost erkennen, wie sehr ihre Befürchtungen berechtigt waren. Tatsächlich ist ihr Franz doch ein richtiger Heißsporn, der dieser reglos mit einem Buch am Fenster sitzenden Coppélia nicht widerstehen konnte.

Gut, dass Swanilda etwas schlauer ist als ihr Macker! Sie hat mit ihren Freundinnen rasch herausgefunden, dass Coppélia nur eine Puppe, ein „Automat“, wie man im 18. und 19. Jahrhundert sagte, ist.

Die Bühnentanzästhetik in Paris im 19. Jahrhundert betont die weibliche Anmut. Hier Natascha Mair als Swanilda in „Coppélia“ von Pierre Lacotte nach dem Original von Arthur Saint-Léon. Zu sehen beim Wiener Staatsballett in der Wiener Volksoper. Foto: Ashley Taylor

Man sollte dazu sagen, dass menschenähnliche Automaten, die manchmal auf Knopfdruck (oder Hebelzug) ein Musikinstrument spielen oder sonst komische Sachen machen konnten, seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Mode gekommen waren. Reiche stellten sich solche lärmenden Figuren in den Salon, das gemeine Volk konnte sie auf Jahrmärkten und Ausstellungen bewundern. Auch Spielzeug trug schon mitunter roboterhafte Züge. Was im Grunde mit dem bekannten Hampelmann-Prinzip begann.

Die Thematik vom Menschen und der ihm nachgebauten Maschine – heute würden wir vor allem an Computer-gesteuerte Roboter oder auch Cyborgs denken – war seit einer großen Ausstellung mit solchen Kreaturen 1801 in Europa zunehmend präsent. Auch E. T. A. Hoffmann hatte sich schon zwei Jahre vor seinem „Sandmann“, der 1816 erstmals erschien, in einer anderen Erzählung mit dem Gedanken einer Puppenfrau beschäftigt (in „Die Automate“ von 1814, wobei der Titel soviel wie „Die Automatin“ oder „Die Automatenfrau“ bedeuten soll).

Das Ballett „Die Puppenfee“ wiederum (mit Musik von Joseph Bayer) wurde 1888 in Wien uraufgeführt, ohne auf Hoffmann Bezug zu nehmen. Es entstand als getanzte Menagerie im Milieu adliger Tanzbegeisterter, die zunächst auch selbst auftraten. Die Verlebendigung von Puppen zu nächtlich tanzenden Wesen fungiert hier allein durch die menschliche Fantasie beziehungsweise durch die Zauberkraft einer Puppenfee. Mit einsamen Männern hat das für Kinder und Ballettschulen sehr geeignete Stück nichts zu tun.

Das Bayerische Staatsballett hat mit „Coppélia“ in der Version von Roland Petit die Niete gezogen: Luigi Bonino als Coppelius mit erotischem Hunger überzeugt nicht jeden. Foto: Wilfried Hösl

Aber bei Roland Petit und seiner „Coppélia“ steht der einsame Mann im Zentrum des Geschehens. Der Gedanke, dass sich ein triebgeplagter männlicher Teilnehmer dieser Gesellschaft ein Püppi zum Abreagieren hält, wurde also nicht erst von Beate Uhse oder anderen Herstellern aufblasbarer Ware erfunden.

Die Verführungskraft regloser schöner Frauen, die vermutlich jede Sauerei widerstandslos mitmachen, war denn auch schon im 19. Jahrhundert nicht zu unterschätzen.

Doch Franz begibt sich in Gefahr, als er sich dem Puppenbauer Coppélius als Verehrer der stummen Fremden offenbart. Denn Coppélius will Franzens Seele benutzen, um dem leblosen Frauenapparat, den er konstruiert hat, echtes Leben einzuhauchen.

Coppélius ist hier also ein Doktor Mabuse, ein Frankenstein, ein Monsterwissenschaftler. Nicht ohne Grund ist er bei Roland Petit auch ein Docteur, trägt einen Doktortitel.

Der muntere Luigi Bonino, der den Part direkt vom Choreografen Roland Petit erlernt hat, tanzt in den ersten beiden Münchner Vorstellungen diesen dubiosen, aber eleganten einsamen Herrn – und Bonino zeichnet auch für die Einstudierung des Stücks in München verantwortlich.

Internationale Geschmacksverirrung in Pink: Das Stanislawski- und Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater in Moskau hatte Roland Petits „Coppélia“ auch schon im Programm. Mit dick aufgetragenem Tutu-Appeal. Sozusagen am Thema vorbei. Foto: Anna Klyushkina

In Rolands Version gibt es außer Swanilda, ihren Freundinnen und dem Doktor Coppélius noch viele Soldaten, die in ihrer Uniformiertheit auf merkwürdige Weise auch Puppen oder Zinnsoldaten ähneln. Denn Petit hat die Handlung in eine Garnisonstadt verlegt, der gesellschaftliche Hintergrund hier ist also ein Frauenmangel bei soldatischem Männerüberschuss.

Petit betont von daher die Verlegung von Coppélius und Coppélia auf eine Pygmalion-Ebene: Ein Mann will die perfekte Frau erschaffen. Er verfolgt vermutlich sogar geschäftliche Interessen damit. Puppenfrauen für Soldaten – damit ließe sich wohl reich werden.

Ansonsten aber folgt Petit weitgehend dem Libretto der Erfinder, also dem Choreografen Arthur Saint-Léon und dem Archivar Charles Nuitter.

Zu der ursprünglichen Fassung gibt es später noch richtig gute Neuigkeiten.

Folklore im Ballett, mitreißend, auch wenn die Handlung etwas oberflächlich ist: Natascha Mair und Denys Cherevychko vom Wiener Staatsballett in „Coppélia“ von Pierre Lacotte. Man frage sich nur, wer es schafft, den Ballettdirektor, nämlich Manuel Legris, der so etwas Tolles an Land zog, demnächst zu engagieren. Denn Legris wird kommende Saison frei! Foto: Ashley Taylor

Zunächst mal möchte ich aber festhalten, dass – philosophisch gesehen – sich folgende Moral aus dem Stück ergibt:

Die Dreiecksbeziehung zwischen Coppélius, Swanilda – die sich zeitweise als beseelte Coppélia ausgibt – und dem zur Untreue bereiten Franz spiegelt das Leiden der Gesellschaft an ihrem eigenen kaputten Frauenbild. Dieses wird im Sinne des Optimierungswahns so realitätsfern angesetzt, dass sogar ein süßes Goldmädel wie die patente Swanilda nicht das optimale Weib sein kann. Nur eine Maschine, ein Roboter, eine Marionette könnte das sein…

Swanilda führt diesen Konflikt ad absurdum, indem sie sich als perfekte Maschine ausgibt – und dann aber ganz anders verhält als erwartet.

Nämlich wild und destruktiv und eben nicht kontrollierbar, was eine Maschine als Frauenzimmer wohl unbedingt sein sollte.

Diese Turbulenzen und Überraschungen sind natürlich bühnenwirksam und könnten zudem ein durchaus tiefer gehendes Ballett ergeben, allerdings müsste man dazu weniger an Unterhaltung und stärker an Psychologie interessiert sein, als Roland Petit es sich hier erlaubt.

Schließlich obsiegt bei ihm die Neigung zu einer eher oberflächlichen erotischen Galanterie, die er ausgerechnet Coppélius andichtet, und diese passt wiederum nun gar nicht in das Ambiente des ursprünglichen Librettos, das ebenso wie die Musik in folkloristischer Absicht entstand.

Coppélius tanzt mit seiner Puppe… im exklusiven Ambiente einer Inszenierung, die das Stück nicht verstanden hat. Roland Petit hegt seine mitleidigen Fantasien in „Coppélia“ für einsame Männer, die Frauen lieber als Puppen haben. Getanzt wurde das im Foto in Moskau, vom Stanislawski- und Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater. Foto: Svetlana Postoenko

Der immens wichtige Aspekt der Satire, der Parodie, gerät bei Roland Petit aber leider zu oft unter die Räder. Er psychologisiert, wo Deutlichkeit angesagt wäre, und er inszeniert Emotionen, wo diese eher peinlich als zuträglich sind. Es ist, als habe Petit den etwas grobschlächtigen Humor des Stücks nicht verstanden oder nicht gemocht.

Wenn man Coppélius als Figur aber so ernst nimmt, wie Petit es tut, dann ergibt sich bestenfalls das traurige Selbstportrait eines Choreografen, der seinen Ballerinen hinterhertrauert, weil sie im richtigen Leben nicht so schön und willig sind wie auf der Bühne der Illusion.

Das mag modern klingen, wirkt im Zusammenhang mit der Humtata-Musik und dem operettenhaften Versteckspiel in „Coppélia“ aber eher degoutant.

Schließlich muss man die Gretchenfrage stellen:

Ist ein Mann, der Frauen gern als Puppen hätte, wirklich bedauernswert?

In diesem Sinne läuft Petits Inszenierung den satirischen Absichten der historischen „Coppélia“ auch noch zuwider.

Unterstützen Sie das Ballett-Journal! Spenden Sie! Kein anderes Medium widmet sich so stark dem Ballett und seiner Qualität wie das Ballett-Journal! Sagen Sie dazu nicht Nein. Zeigen Sie, dass Sie das honorieren! Und freuen Sie sich über all die Beiträge, die Sie stets aktuell gelistet im „Spielplan“ hier im Ballett-Journal finden. Und im Archiv stehen über 600 umfassende Beiträge bereit. Wir danken Ihnen!

Historisch gesehen, ist „Coppélia“ dennoch das Gegenstück zu „Giselle“, „Schwanensee“ und „La Bayadère“: kein wirklich tragischer Aspekt trübt in der Ballettoperette die kunterbunte Tanzerei, die bestenfalls schelmische Einsichten bezüglich der Verführbarkeit der Männer und der Gewitztheit der Frauen erlaubt.

So gehört „Coppélia“, die 1870 in Paris in der Choreografie von Arthur Saint-Léon uraufgeführt wurde, in die Traditionslinie von „La Fille mal gardée“, das erstmals im Revolutionsjahr 1789 in Bordeaux premierte. Doch während „La Fille“ auf amüsante Weise im Hintergrund die knallharte Problematik der Zwangsverheiratung diskutiert und etliche weitere kulturelle Bezüge zu ernsthaften Themenkreisen aufweist, ist gerade die „Coppélia“ von Roland Petit zur bloßen Show um der Show wegen verflacht.

Dabei haben die Ballerinen, die diese Hauptrolle tanzen, wie Swanilda selbst mit ihrer Schönheit und ihrer Schläue oft noch das Beste daraus gemacht – und brilliert und charmiert auf Teufel komm raus, als handle es sich um eine wirklich seriöse Partie. Das immerhin gibt dieses Ballett her: den Anschein von Sinn!

Nach Zizi Jeanmaire, der Gattin Petits, die die Premiere tanzte, hat Weltstar Lucia Lacarra– die später der Star vom Bayerischen Staatsballett wurde und heute als Gast beim Ballett Dortmund tanzt – der Rolle der Coppélia in Petits Fassung so viel Leben eingehaucht, dass ein Teil von beiden damit unsterblich wurde.

Auf youtube sind Eindrücke dessen aus Marseille, von Petits Compagnie, für uns erhalten.

Die „Coppélia“ in der Choreografie von George Balanchine von 1974 premierte 2011 beim Dresdner Semperoper Ballett. Hier eine Ensembleszene. Die alberne Kaffeekanne im Hintergrund sollte eine Referenz an sächsisches Porzellan sein. Allerdings ist die überdimensionale Sanduhr, die in manchen Inszenierungen am Horizont prangt, auch nicht wirklich besser. Fazit: „Coppélia“ (auch „Coppelia“ im Deutschen genannt) verführt zum Kitsch. Foto: Costin Radu

Ein Jahr vor Petit in Frankreich schuf derweil schon George Balanchine in den USA seine eigene Version von „Coppélia“ (1974): als Fest des Tanzens um des Tanzes Willen.

Er berief sich dabei auf die letzte Version, die Marius Petipa von dem Stück in Sankt Petersburg kreierte, 1894 war das.

Damals tanzte keine geringere als Pierina Legnani (für die die 32 seriellen „Schwanensee“-Fouettés in die Rolle der Odile eingebaut wurden) die Coppélia – und trumpfte darin genau so auf wie später Lacarra.

Mit einer starken Persönlichkeit im zarten Ballerinenkörper und einem hohen Maß an technischem Raffinement sowie mit eherner Durchhaltekraft lässt sich also aus Swanilda / Coppélia zuverlässig was machen. Zu tanzen hat das Mädchen wirklich viel auf der Bühne!

Allerdings: Das Sujet des Balletts bleibt, was es ist. Da können Swanilda, Franz und all ihre Freundinnen und Freunde noch so bemüht und rasant in Temperamentsausbrüchen brillieren. Es geht hier einfach nur um den Druck Swanildas zu heiraten – und sich die Existenz damit zu sichern. Franz hingegen ist vergnügungssüchtig und will noch was erleben, bevor er sich bindet. Allzu durchsichtig sind dabei die angeblichen Verliebtheiten.

Da fehlt jede Delikatheit, jede Besonderheit, aber auch jede wahre Emotionalität.

Die erste „Coppélia“ alias Swanilda: Giuseppina Bozzacchi im Kostüm von 1870. Wenig später erlag die junge Ballerina einer schweren Erkrankung. Foto: anonym

Ursprünglich aber – und das sollte man sich vor allem vor Augen führen, wenn Sergej Polunin die Rolle interpretiert – wurde Franz en travestie, also von einer Frau als Hosenrolle getanzt. Ist das nicht eine Neuigkeit?

Man hatte damals also doch ein Empfinden für die inhaltliche Ärmlichkeit des Librettos. Und peppte es mit einer Travestie-Besetzung, die höchst hintergründig gewirkt haben muss.

Schade, dass all die Machos unter den Ballettdirektoren und Choreografen der letzten Jahrzehnte offenkundig keine Lust hatten und haben, sich auf solche interessanten Ansätze einzulassen.

Aber tatsächlich war im spätromantischen Ballett die Hosenrolle ein beliebter Deal, um einem Stück zusätzliche, auch tänzerische Pikanterie zu verleihen. Darauf sollte man endlich mal zurückgreifen, zumal es heutzutage viele fantastische Ballerinen gibt, die problemlos in eine Jungsrolle schlüpfen könnten.

Wäre das nicht mal was?! Gerade in Zeiten der verordneten Diversität?

Franz als verkleidetes Mädchen, Swanilda vielleicht als heimliche Lesbe – doch, das hätte einen vieldeutigen Witz, der ganz sicher nicht aus jenem muffigen Herrenwitzkabinett stammt, in dem sich Roland Petit leider immer mal wieder bedient hat.

Das Ensemble darf auch ohne Grund viel gute Laune versprühen… ganz operettenhaft So zu sehen in „Coppélia“ in der Version von Roland Petit beim Bayerischen Staatsballett. Foto: S. Gherciu.

Neben großartigen, kühnen Werken wie „Le jeune homme et la mort“ von 1946– das immer noch ergreifend und aktuell wirkt – ersann Petit nämlich einige der Popularität, nicht aber der künstlerischen Qualität dienliche Tanzstücke, mit denen er sich regelmäßig übernahm.

Am schlimmsten entgleiste er mit seiner „Notre-Dame de Paris“ von 1965, die keinesfalls mit der „Esmeralda“ von Jules Perrot konkurrieren kann, wiewohl sie nach derselben Romanvorlag von Victor Hugo („Der Glöckner von Notre-Dame“) entstanden ist. Aber auch Petits „Clavigo“ von 1999 wirkt wie eine blasse, sogar neidische Antwort auf den Goethe-Ballett-Stil des genialen Tom Schilling.

Wenn also Petit dransteht, ist noch lange kein Meisterwerk drin!

Wer mal so richtig schlechtes Ballett in Starbesetzung sehen möchte, sollte sich diese DVD anschauen. Aber es gibt „Notre-Dame de Paris“ von Roland Petit auch in einer Einspielung aus Frankreich als DVD. Da kann man sich gar nicht entscheiden… Faksimile vom DVD-Cover: Gisela Sonnenburg

Weil Petit zudem aus dem kauzigen alten (jüdischen) Außenseiter Coppélius einen eleganten Dandy von Welt in einer französischen Garnisonstadt gemacht hat, nimmt er dem Stück sogar eine Möglichkeit, auch als soziale Kritik zu fungieren. Denn der schludrige, tüftelnde Außenseiter, der Coppélius ursprünglich war, wurde in Galizien, wo die Handlung im Original angesiedelt ist, geächtet und verfolgt. Es gab im ukrainisch-polnischen Raum in der Tat schon im 19. Jahrhundert einen starken Antisemitismus, den „Coppélia“ aufgreift und kritisiert.

Es gibt nämlich eine Szene, in der Coppélius von einer Horde junger Burschen überfallen wird – und das sollte eigentlich einen warnenden Beigeschmack haben und auf die Ausgrenzung des Einzelgängers hinweisen. Für die Handlung ist dieser Übergriff insofern wichtig, als Coppélius bei seiner Misshandlung seinen Haustürschlüssel verliert, den später Swanilda benutzt, um zu Coppélia, ihrer vermeintlichen Rivalin, zu gelangen.

Petit mochte sich mit so etwas Brisantem wie Antisemitismus aber wohl nicht abgeben und wertete Coppélius einfach sozial und auch in erotisch potenter Hinsicht auf, um ihn interessanter zu machen.

Coppélius avanciert bei Petit vom gesellschaftlichen Opfer und Außenseiter zum arrivierten Docteur und gewieften Galan.

Virna Toppi im Spagatsprung – als Swanilda, die sich als „Coppélia“ ausgibt, so zu sehen in der Version von Roland Petit beim Bayerischen Staatsballett. Foto: Wilfried Hösl

So folgt in Petits „Coppélia“ auf das komödiantische Eifersuchts- und Versteckspiel im ersten und zweiten Teil eine rein versöhnliche Tanznummernparade, die zwar bunt und abwechslungsreich und auch prächtig ausgestattet daher kommt, die inhaltlich aber völlig verarmt ist.

Dafür darf Coppélius, der Franz die Seele stehlen wollte und der stattdessen selbst seiner Illusionen beraubt wird, am Ende die Melancholie des Daseins beschwören. Aber er ist kein Held, dem man das Leiden an der Seichtigkeit des Seins wirklich glauben kann.

Prägnant ist in allen Versionen von „Coppélia“ das Pygmalion-Moment: Wenn Coppélius glaubt, seine magischen Kräfte würden Coppélia zum Leben erwecken. Dabei ist es Swanilda, also eine ganz normale echte Frau, die für ihn tanzt…

Luigi Bonino setzt sich in Szene: in „Coppélia“ von Roland Petit beim Bayerischen Staatsballett. Hier ist die Einstudierung aus Moskau zu sehen. Foto: Oleg Chernous

Das Frauenbild, das uns hier bei Petit ziemlich geistlos serviert wird, ist indes kaum der Rede wert: Swanilda möchte heiraten, und die in ihrer Umgebung reichlich vorhandenen Männer wie ihr Franz sehen Frauen so gerne als willenloses Stück Fleisch, dass sie sogar Puppen schöner und begehrenswerter finden als die eigene Verlobte.

Also muss die Verlobte eingreifen und ihren jungen Kerl vor der monströsen Rivalin retten, in der Hoffnung, ihn solchermaßen für sich zu erziehen. Die spätere Gattin als Mutterersatz?

Dem wird im Stück leider nichts entgegen gesetzt.

Mit einer so bitteren Wahrheit und grausamen Prognose für die vom männlichen Versorger weiterhin abhängige Weiblichkeit mag man vielleicht selbst als Mann nicht lange leben.

Dem Choreografen der Uraufführung, Arthur Saint-Léon, der mit der berühmten Ballerina Fanny Cerrito verheiratet und Sohn eines Ballettmeisters aus Stuttgart war, während er selbst als Maitre de balletan der Pariser Opéra wirkte, brachte „Coppélia“ kein Glück, ebensowenig wie seiner erst 17-jährigen Protagonistin der Titelrolle: beide starben noch im selben Jahr 1870.

Eine solche Bestrafung ihrer Stars wollen wir den Münchner Ballettomanen nun nicht wünschen.

Aber wir wollen sie darauf hinweisen, dass das Wiener Staatsballett erst im Januar 2019 mit viel Erfolg eine authentisch folkloristisch geprägte „Coppélia“-Version in der Wiener Volksoper hat premieren lassen. Mit dem hinreißenden Denys Cherevychko und der lieblichen Natascha Mair als Hochzeitspaar.

Pierre Lacotte, ein Könner des raffinierten Pariser Stils und zudem ein versierter Balletthistoriker der Praxis, hatte die ursprüngliche Version von Saint-Léon bereits1973 in Parisrekonstruiert, und Anne Salmon hat sie mit viel Liebe zum Detail im heutigen Wien einstudiert.

Selten sind so kleinteilig-rasante Hüpfer und ausgefallene Sprünge auch bei den Damen zu sehen – die französische Romantik ist da absolut interessant. Und: Auch Slapstick gibt das originale Pantomime-Format schon her.

Lacotte hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Obwohl man in seiner Version den echten Esprit des 19. Jahrhunderts zumindest im ersten Akt tanzen und gestikulieren sieht, erlebt man das Geschehen zugleich so plausibel wie in einem modernen cineastischen Erzählstrom.

Es gibt eine DVD von 2001 mit dem Ballett der Pariser Opéra, die das beweist. Pierre Lacotte spielt darin den rheumatisch geplagten, dennoch mit barock ausladenden Bewegungen ausgestatteten Coppélius.

„Coppélia“ in der Inszenierung von Pierre Lacotte nach der Originalchoreografie von Arthur Saint-Léon aus Paris: Das ist eine DVD, die Vergnügen bereitet und zudem den Blick für die Ästhetik des 19. Jahrhunderts schult. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Folklore-Kostüme und der lieblich-neckische Stil des 19. Jahrhunderts machen die Pariser wie die Wiener Aufführung außerdem zu einem sehenswerten Event.

Allerdings rekonstruierte Lacotte nicht nur das Original, sondern bediente sich auch der zweiaktigen Version des Pariser Tänzers, Ballettmeisters und Choreografen Albert Aveline. Bis 1934 war dieser Tänzer an der Pariser Opéra, danach arbeitete er sowohl mit den Tänzern als auch mit den Auszubildenden.

Ursprünglich umfasst „Coppélia“ drei Akte und endet als Referenz vor der Großzügigkeit eines spendablen Herrschers, der einige Hochzeitsfeiern ausrichtet, auch die von Swanilda und Franz.

Avelines Version lässt das Stück in Coppélius‚ Werkstatt mit wunderbar tumultartigen Tanzszenen regelrecht exzessiv seinen Höhepunkt finden.

Prädikat: richtig lustig und auch noch historisch wertvoll!

Im Rahmen des Bäuerlich-Einfachen hat die Handlung denn auch das Flair von einem Schwank, und in dieser Derbheit ist das marode Frauenbild aus „Coppélia“ als Satire deutlich besser zu ertragen – weil es so witzig wie ein Nudelholz-Cartoon anmutet, über den man und frau schließlich auch immer wieder schmunzeln.

Dieses Weaner Schmankerl ist am 6. Dezember 2019 wieder dort zu sehen.

Noch einmal Natascha Mair und Denys Cherevychko im historischen Look der „Coppélia“ von Pierre Lacotte beim Wiener Staatsballett. Natürlich wird auch dort am Ende geheiratet, was sonst… aber bis dahin gibt es herzlich viel Gaudi! Foto: Ashley Taylor

Aber Vorsicht! Die Musik, der Leitmotivtechnik und vulgo den Ohrwurmmechanismen à la „Stundenwalzer“ gehorchend, ist auch in Wien die von Léo Delibes.

Den Einen mag sie melodischer Trost und Seelenhimmel sein, den Anderen eine akustische Nervensäge – auf keinen Fall aber sollte man sich nach einem „Coppélia“-Erlebnis davon abhalten lassen, andere Ballette zu besuchen.

Und nun: Auf in den Kampf gegen die Leichtigkeit des Lebens, ihr Lieben!

Gisela Sonnenburg