Alexandr Trusch und Edvin Revazov im Liebesclinch: Der starke Revazov, als Serge Diaghilew in dieser Szene ganz in Weiß, und Trusch als Titelheld in John Neumeiers „Nijinsky“, in einer seltenen, ausdrucksstarken Attitude. Foto: Kiran West

Tanz als höchste Kunst der Menschlichkeit! Als Hort der Zukunft! Als Sinnbild von Tragik und Hoffnung gleichermaßen! Wer gedacht hat, dieser lyrische junge Star-Ballerino, Alexandr Trusch vom Hamburg Ballett, könne die tragisch-zerrissene Welt des legendären Tanzgenies Vaslaw Nijinsky unmöglich spiegeln, sah sich widerlegt. Trusch ging bei seinem Rollendebüt als John Neumeiers „Nijinsky“ aus sich heraus wie noch nie, er tanzte den puren Wahnsinn des der Schizophrenie anheim fallenden Nijinsky mit einem Einsatz, der an Aufopferung erinnerte. Vom ersten mehrteiligen Solo, das den letzten öffentlichen Auftritt des Ballets-Russes-Stars zeigt (und das besonders knifflig darzustellen ist), bis zum großartigen Abgesang eines Künstlers auf sich selbst mit tänzerisch-stampfenden Mitteln lässt Trusch als Nijinsky die Ära der frühen Moderne wieder auferstehen. Er interpretiert den Titelhelden als Avantgardisten, der aus seinen Qualen immer wieder auch Kunst zu machen versteht – und der zudem die Liebe nicht nur als ihr Objekt, sondern auch aus subjektiver Perspektive kennt.

Sein heiseres Wutgebrüll aus den Kulissen lässt Carolina Agüero als Nijinskys edelmütige Gattin Romola zu Beginn erschaudern. Mit gefasster Eleganz schreitet sie vor, unterhält, in äußerst kleidsames Rot gewandet, im Plauderton ihre Gäste, 1919 im angemieteten Ballsaal eines Schweizer Hotels. Sie spielt da die Fröhliche, hält aber später an der Rampe zweifelnd inne, runzelt die schöne Stirn, überlegt, zagt, ihr ist bange – wird ihr Mann, der einst gefeierte Superstar Vaslaw Nijinsky, in dieser im piekfeinen Rahmen anberaumten Privatvorstellung vor erlesenem Publikum in Sankt Moritz noch bestehen können?

Romola weiß um die voranschreitenden Attacken von Wahnsinn bei ihrem heißblütigen Mann, und Carolina Agüero stellt einerseits die Liebe zu ihm und andererseits die Sorge um ihn mit großer Feinfühligkeit, dennoch deutlich, dar.

Der Faun, hier von Marcelino Libao getanzt, charmiert mit Romola ebenso wie mit der Nymphe aus „L’Après-Midi d’un Faune“, die hier von Hélène Bouchet dargestellt wird – so zu sehen in „Nijinsky“ von John Neumeier. Foto: Kiran West

Aber ist das noch das Leben, von dem die schöne Romola einst träumte?

Sie verliebte sich in Nijinsky, als er tanzte, sie kämpfte um ihn, sie entführte ihn fast zum Traualtar, damit er ihr nicht entkam. Aber jetzt ist er – ein wandelndes Musterbeispiel für die Entstehung von Schizophrenie – nicht mehr derselbe Mann, mit dem Romola sich einst fürs Zusammenleben verband.

Vier Faktoren werden für die Entstehung von Schizophrenie aus heutiger Sicht angeführt: Neurobiologische (biochemische) Aspekte, die bei der Geburt oder auch später entstehen können, etwa durch Drogen; psychologische Kausalzusammenhänge, die die seelische Befindlichkeit betreffen; soziale Mängel oder Spannungen, die über einfach zu begreifende Konflikte hinaus gehen; eine genetisch bedingte Veranlagung, die die Krankheitsentstehung insgesamt begünstigt.

Bei Nijinsky kam alles zusammen. Sein Bruder Stanislaw – in dieser Besetzung bemerkenswert von dem kaum volljährigen Absolventen der Neumeier-Schule, dem Compagnie-Aspiranten Marià Huguet, getanzt – wurde schon vor Vaslaw geisteskrank. Eine entsprechende Erbanlage in der Familie war also wahrscheinlich.

Ein starkes seelisches Trauma als Erwachsener erfuhr Vaslaw dann, als ihn sein Liebhaber und Arbeitgeber, Serge Diaghilew, wegen der von Vaslaw heimlich geschlossenen Ehe mit Romola feuerte.

Vom Star zum Arbeitslosen: Nijinsky versuchte zwar, eine eigene Compagnie aufzubauen, blieb aber letztlich von Diaghilew, seinem Entdecker und Mentor, abhängig.

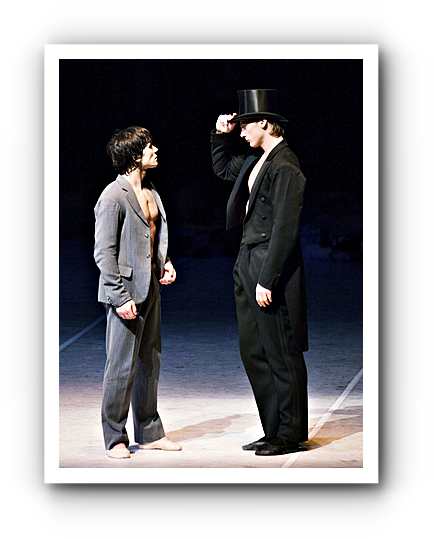

Alexandr Trusch als „Nijinsky“ und Edvin Revazov als Diaghilew beim Hamburg Ballett: eine große Liebe mit Folgen… Foto: Kiran West

Für Nijinsky war der eigene Abstieg kaum zu verkraften. Diesen seelischen Schmerz konnte er ohne einen neuen Umkreis, der ihn aufgefangen könnte, aber auch ohne die Ruhe, die er vielleicht auch schlicht mal nötig gehabt hätte, noch schlechter verarbeiten.

Die tief gehenden Wunden klafften in seiner Seelenlandschaft wie Abgründe, verinselt zudem, ohne Zugangsmöglichkeit, ohne Brücke zum Festland.

Hinzu kam Vaslaws sehr einfache, oft fast primitive Art zu denken. Es war zwar inhaltlich nicht immer falsch, was er zu erkennen meinte, und beruflich kannte er sich hervorragend aus. Aber die Verdrehung von gedanklichen Details, die er sich immer wieder leistete, lief doch oftmals ins Leere.

Sein Tagebuch liefert hierfür genügend Belege. Da „fühlte“ er Menschen und Situationen, ohne sich selbst Rechenschaft darüber zu geben, was er damit eigentlich meinte. Es ist, als kröche er anderen Leuten unter die Haut, ohne sie zu sehen oder anders wahrzunehmen – sein Ich löste sich auf, es vagabundierte und versuchte, sich in anderen neu zu manifestieren. Zumindest hat er es wohl so empfunden.

Seinen Drang, sich mit allen und jedem zu identifizieren, formulierte er mal so:

„Ich bin ein Mensch. Ich gehöre keiner Partei zu. Ich bin ohne Partei. Ich bin ein Mensch. Und alle sind Menschen.“

Auch im Alter verlor Vaslaw Nijinsky, wenn er klare Momente hatte, nicht sein Gefühl für Form und Körperspannung: Hier unterrichtet er stehend und mit prägnant ausgestreckten Armen Leonid Massine. Nijinskys Armhaltung wird in Neumeiers Choreografie im Laufe des Stücks „Nijinsky“ zitiert. John Neumeier hat zudem die Lizenzen an den meisten Fotos von Nijinsky und den Ballets Russes gekauft. Faksimile aus dem Programmheft vom Hamburg Ballett: Gisela Sonnenburg

Das klingt poetisch, aber in den wie gemeisselten Sätzen schwingt mit, dass Nijinsky meint, selbst eine Art Übermensch zu sein. Parteien, also Gruppen, werden macht- und gegenstandslos, wenn er, Nijinsky, sich zum Menschen erklärt. So ist es wohl gemeint – und eben nicht in der harmlosen Art, er sei ein Mensch, der mit anderen Menschen lebe.

An anderen Stellen seines Tagebuchs erklärt er sich denn auch gleich zu Gott – und Gott andererseits auch wiederum zu einem Narren.

Das Durcheinander von Begrifflichkeiten ohne logischen, Sinn stiftenden Zusammenhalt ist im übrigen nicht untypisch für psychisch Kranke.

Manche würden auf diese Art gern die eigene Rasse oder Nationalität, die eigene gesellschaftliche Schicht oder auch Berufsgruppe für absolut überlegen halten (am bekanntesten ist hiermit der Massenmörder Adolf Hitler geworden). Andere wollen durch Berufung auf angebliche Überlegenheit ihren Chauvinismus, Sexismus, Fanatismus legitimieren.

Fakt ist: Psychisch Kranke sind selten immer nur freundlich, und ihre konkreten Gewaltausbrüche – ob diese sich nun gegen sich selbst oder gegen andere oder gegen beide richten – kommen scheinbar aus entrückten Sphären ihrer Persönlichkeit, die mit ein wenig Ärger und Stress nicht mehr zu erklären sind.

Der Kontrollverlust – verloren wird die Kontrolle über sich selbst, die Selbstbeherrschung geht flöten – wird erst selten, dann immer öfter und immer vehementer offenbar.

Menschliche Abgründe können furchtbar sein – und sie auf die Bühne zu bringen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man nicht in finstere Klischees oder oberflächliche Kitschigkeit verfallen will.

„Die Tänzerin“, eine Zeichnung von Vaslaw Nijinsky, die auf 1918/19 datiert ist. John Neumeier hat sie in seiner Sammlung und fürs Programmheft der Hamburgischen Staatsoper zur Verfügung gestellt. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Zumal Nijinsky eine Mehrfachbegabung war, die dazu verführen könnte, ein abendfüllendes Ballett zu überfrachten. So war er auch als Zeichner und Maler begabt. Außer expressionistisch stilisierten Gesichtern, die hassgeile Soldaten darstellten, besticht etwa sein Bild „Die Tänzerin“ von 1918/19. Es zeigt eindeutig Tamara Karsawina als „Giselle“, zu Beginn ihres ersten Solos im zweiten Akt, im für „Giselle“ hier typischen Sprung.

Das Bild basiert auf Kreislinien – und auf der Kunst des Weglassens. Letztere mag Nijinsky an Jean Cocteau geschult haben, der eine Weile Weggefährte der Ballets Russes war. Den Kreis aber entdeckte er als Choreograf für sich, und er war fest davon überzeugt, dass die gesamten Lebensstrukturen aus Kreisen bestünden.

Zwei Lichtkreise, neonfarben hell, bestimmen denn auch häufig das Bühnenbild hier, das – wie die Kostüme und das Licht – vom Choreografen John Neumeier selbst stammen.

Aber auch die Bewegungen Nijinskys sind häufig kreisförmig, vor allem seine Armbewegungen formen, nach vorn geschlossen, gen Ende des Stücks oftmals eine Runde.

Neumeier und sein Ensemble schaffen es denn auch, die Gratwanderungen zwischen Kunst und Kitsch immer wieder neu zu beschreiten, ohne zu wackeln, ohne zu verfehlen.

Den „Njinsky“ gleich in drei verschiedenen Besetzungen zu präsentieren, ist dabei ein Kunststück für sich, und dass das Ballett so viele solistische Parts aufweist, macht die Chose nicht eben einfacher.

Das aus vielen Einzelteilen collagierte Mammutballett „Nijinsky“, das etliche historische wie auch Neumeier-Ballette zitiert, wirkt denn aber auch auf vielen verschiedenen Ebenen, über die sichtbare Bühnenhandlung des sich erinnernden Tänzers, der am Endpunkt seiner Karriere steht, weit hinaus.

Alexandr Trusch nach der Vorstellung – die ein fulminantes Rollendebüt als „Nijinsky“ war, am 2.10.16 beim Hamburg Ballett. Foto: Gisela Sonnenburg

Und „Njinsky“ selbst? Er erscheint gerade in dieser Besetzung mit Alexandr „Sascha“ Trusch als ein Mensch unter Menschen, der sich über seine Zeitgenossen erhebt, ohne sie dominieren zu können. Man kann ihn verstehen, empfindet aber auch Grusel vor ihm – und hat doch Mitleid.

Das ist eine unwiderstehliche Mischung und hat eine Ambivalenz, die sich ohne weiteres auf die Beobachtung des Lebensstromes an sich ausdehnen lässt.

Nijinsky als Sinnbild des lebendigen Ich, das in der unvollkommenen Welt, die von Krieg, Verlust und Zwanghaftigkeit beherrscht wird, langsam, aber sicher total scheitern muss.

Die Zeit, sie war damals, zu seinen Lebzeiten, noch nicht reif für diesen avantgardistischen Künstler, der wie ein Prophet den Ersten Weltkrieg im „Sacre du printemps“ vorweg nahm. Vieles ahnte Nijinsky, er arbeitete mit dem Instinkt und der Intuition, mit der Freude und der Sicherheit, richtig zu liegen. Aber er analysierte auch – und blieb dabei, trotz oftmals logischer Ansätze, im Sumpf der Eitelkeiten stecken.

Trusch zeigt all das mit seinem Tanz.

Mal lässt dieser arme Irre sich – auch von der Musik, die von Simon Hewett aus dem Orchestergraben passgenau zum Tanz offeriert wird – wild durch die Gegend peitschen, lässt sich in Erinnerungen und Illusionen hinein treiben wie ein Blatt im Wind, scheint ohne eigenen Antrieb von Wellen hinweg getragen.

Dann wieder bricht es aus ihm heraus, der ganze Wille, die ganze Stärke, die ganze Brachialität eines Mannes.

Trusch fasst all dies körperlich zusammen. Sein Nijinsky leidet schwer und ist dennoch zugleich auch aggressiv. Er ist ein hoch raffinierter Ballettkünstler, zugleich aber auch ein nahezu proletarischer, von bäuerlicher Einfachheit geprägter Choleriker. Seine Ausraster sind aber nicht nur von Wut gezeichnet, sondern auch von einer inneren Flucht in eine Welt, über die er keine Mitteilung mehr machen kann.

Dann steht er da – und man spürt, dass um ihn und in ihm gerade alles zusammen bricht. Es sind großartige Momente, diese tänzerischen Stillen, aber auch, wenn er aus der Starre wieder heraus findet, schafft es Alexandr Trusch, einen in die verzwickten seelischen Vorgänge eines Nijinsky zu verwickeln.

Das Programmheft zu „Nijinsky“ zeigt auch Fotos zu den Proben der aktuellen Besetzungen. Faksimile aus dem Programmheft: Gisela Sonnenburg (Fotos der Proben: Kiran West)

Da springt er frohgemut in die Vergangenheit und tanzt als Jüngling mit entrückt-glücklichem Lächeln; dann wieder ist er der ernstzunehmende Liebhaber, der sich stieren Blicks auf den Akt an sich konzentriert.

Leichtigkeit und Tragödie, Flirthaftigkeit und Gewaltausbruch, Nostalgie und Scham, aber auch Glück und Hoffnung kulminieren in den emotionalen Wechselbädern des sich als Persönlichkeit spaltenden und immer wieder neu zusammen setzenden Nijinsky.

Trusch zeigt das musterhaft und mit so viel Seele in den Beinen, dass man weinen möchte, ohne zu wissen, warum.

Die tänzerischen Zitate etwa aus John Neumeiers früher entstandenem Bach-Ballett „Vaslaw“ (1979), in dem Trusch bereits den Nijinsky in einer abstrahierenden Version getanzt hat, absolviert der Top-Ballerino mit Frische und dennoch mit dem Wissen in den Augenwinkeln, dass hier Vergangenheit und Gegenwart in der Choroegrafie aufeinander treffen sollen.

Alexandr Trusch schafft es aber auch, allein schon mit seinem schönen Jungsgesicht die Qualen einer innerlich zerrissenen Seele mit feinsten, kleinsten Mitteln der Mimik zu zeigen.

Da kommen dann die weiteren körperlichen Vorzüge dieses extrem ausdrucksstarken Tänzers noch hinzu, die kräftigen Ober- und Unterarme, die starken Hände, die supermuskulösen Beine, der schön trainierte Leib, die festen Hüften, die muskelrunden Schultern, die straff gespannten Sehnen – und man erblickt in seinen hohen, auf den Punkt gerade gestreckten und blitzschnell ausgeführten Sprüngen ein Amalgan aus Wehmut, Schönheit, Schmerz und Untergang.

Zusammengefasst ist das in einem sich wie schwebend, aber auch wie unendlich sinkend bewegenden Körper.

Nijnskys Kämpfe mit sich selbst, gegen sich selbst, gegen die Gespenster der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft – aber auch gegen die ganz realen Gefahren wie den Krieg oder auch Intrigen – sind da zu sehen und solchermaßen mitzuleiden.

Seit 2000, seit Neumeier den „Nijinsky“ für den wunderbar vielseitig-männlichen Jiří Bubeníček kreierte, tanzten viele Primoballerini die Titelpartie. Alexandr Trusch aber toppt sie, indem er alle, wirklich alle Facetten dieses Menschenlebens glaubhaft machen kann.

Lucia Ríos verleiht den Tänzen der jungen Bronislava, der Schwester Nijinskys, die später Choreografin wurde, besondere Würze und Sinnlichkeit. In „Nijinsky“ von John Neumeier. Foto: Kiran West

Auch die Liebe, an der Nijinsky gleichermaßen litt und fror, die er dennoch brauchte und die ihm half.

Da schaut er seine Romola lange an, als sie ihm erstmals auffällt, auf dem Dampfer Richtung Südamerika auf hoher See. In dunkel-nobler Abendrobe schlenderte er aufs Deck, sich mit passend schwarzem Fächer Luft zuwedelnd, sinnierend, leicht gelangweilt, aber auch erwartungsfroh.

Er dreht sich um, sieht sie – und schaut, schaut, schaut. Er entbrennt sofort für sie – und das ist hier eine ganz neue Nijinsky-Interpretation, denn zumeist wird Nijinsky als in der Liebe passiv dargestellt, als unfähig, von sich aus ein eindeutiges Signal zu senden. Meist ist es Romola, die ihn hypnotisiert. Hier ist es umgekehrt – und das, was sonst nur das Locken ist, ist hier auch ein regelrechtes Baggern. Nur per Blick zunächst, wohlgemerkt.

Aber das Wollen zur Liebe, die Sehnsucht nach der Partnerin oder dem Partner, setzt sich fort und wird zum Tanz.

Trusch emanzipiert Nijinsky somit zum veritablen Liebhaber und auch beim Paartanz aktiven Partner.

Alexandr Trusch alias „Nijinsky“ im schicken schwarzen Abendlook, mit Traumfrau Romola, getanzt von der schönen Carolina Agüero – eine nicht unkomplizierte Ehe wird das… Foto: Kiran West

Seine Pas de deux mit den verschiedenen Partnerinnen entsprechen den jeweiligen Situationen und auch dem jeweiligen Temperament seiner Damen: Er tanzt mit der elegant-energischen Carolina Agüero als Romola, mit der sanften Anna Laudere als Mutter, mit der sinnlichen Lucia Ríos als Schwester (sehr fein!), aber auch mit der bezaubernden Hélène Bouchet als Tamara Karsawina.

Es ist übrigens eines der wenigen Neumeier Ballette hier, in denen die Spitzenschuhe der Damen auch mal glänzen dürfen (normalerweise werden sie für Neumeier-Ballette abgepudert und solchermaßen mattiert, damit die Bewegung des Fußes und nicht der Fuß selbst im Mittelpunkt steht.)

Nijinsky alias Trusch durchlebt derweil in den fast drei Stunden dieses Balletts all seine wichtigen Stationen als Künstler; er sieht sich tanzen, wieder und wieder… mal in diesem, mal in jedem Kostüm, und all seine Ichs entgleiten ihm und beginnen ein eigenständiges Leben…

Bei den Abbildern seiner selbst, die Nijinsky in seiner Fantasie begegnen, ist Christopher Evans hervorzuheben, der als „Spectre de la Rose“ zwar zwei Tage zuvor ein lausig geprobtes Debüt gab, jetzt aber voll erblüht, wie es sich für einen „Rosengeist“ gehört: mit den typisch rosenblatthaft-graziös gehaltenen Armen überm Kopf, mit der sanft-neckischen Neigung des Oberkörpers – und vor allem mit genügend Ballon in den Beinen, wenn er springt, und seien es viele kleine stark durchzustreckende Jetés, die man von hinten sieht, sowie ein richtig großes, das er exzellent seitlich, in Richtung Kulisse, und hinaus aus dem Bühnenraum ausführt. Well done!

Hier tanzt Alexandre Riabko den „Spectre“ – im Programmheft zu „Nijinsky“, mit Ivan Urban als Diaghilew im Bild von Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Der „Spectre“, der das ganze Stück mit luftigen Hüpfern durchsetzt, hat von jeher seit seiner Uraufführung durch Nijinsky 1911 ungeheure Fantasien frei gesetzt. Im Traum einer jungen Frau personifiziert sich eine Rose zu einem fast nackten, schönen Mann – und tanzt so, wie eine Rose duftet: süß, fast schwülstig, sinnlich, fast erotoman, aber keinesfalls obszön – und dazu noch außerordentlich lang anhaltend in der Nachwirkung.

Das muss ein Interpret des „Spectre“ hinbekommen, und Christopher Evans gelingt das im zweiten Anlauf vorzüglich.

Übrigens mag es ihm ein Trost und ein Ansporn sein, dass nicht selten der „Spectre“ und die Titelrolle von „Nijinsky“ im Abstand von Tagen oder Jahren von denselben Tänzern getanzt werden. Alexandre Riabko und Alexandr Trusch demonstrierten das bereits.

Mit Marcelino Libao gibt es einen fantastischen „Goldenen Sklaven“ – geschmeidig, lasziv, verführerisch. Foto: Kiran West

Aber auch Marcelino Libao hat hier, in dieser Besetzung, als „Goldener Sklave“ eine Sternstunde mit seiner Kunst! Was für eine Laszivität, was für eine Erotik, was für eine glitzernd-wolllüstige Darstellungsweise! Endlich sieht man mal, was er kann! Seine Hand, sein Arm schlängeln durch die Luft, als könnten sie jede Eva und jeden Adam verführen… und seine Sprünge sind golden, möchte man kalauern – einfach famos!

Libao tanzt den „Sklaven“ nicht zum ersten Mal, aber mit einer solchen Frische und Keckheit, dass man ihn gern wieder und wieder mit seinen Soli sehen würde.

Auch die Pas de deux, mit Romola und Serge Diaghilew etwa, haben jenen Bonus an anmutiger Interaktion, an der man sich kaum sattsehen kann. Wunderschön!

Alexandr Trusch, Leeroy Boone und Edvin Revazov im Pas de trois mit Tennisschläger in „Nijinsky“. Foto: Kiran West

Dagegen nimmt sich Leeroy Boone als junger Mann in „Jeux“, also als tanzender Tennisspieler, noch ein bisschen unbedarft aus. Angesichts der Tatsache, dass er erst seit diesem Jahr von der Neumeier-Schule ins Ensemble kam, ist aber zu erwarten, dass er an Geschmeidigkeit gewinnen wird – er tanzt in jedem Fall viel versprechend. Auch wenn er den Pas de trois mit Nijinsky und Serge Diaghilew noch nicht ganz so wirken lässt, wie er es verdient hat. Boone ist halt noch sehr jung, in jeder Hinsicht.

Konstantin Tselikov als Petruschka ist hingegen ein erfahrener Tänzer und absolviert erwartungsgemäß ein Glanzstück – nicht ganz so aus sich herausgehend wie Thomas Stuhrmann in dem Part, aber durchaus ebenfalls begeisternd.

Von noch ganz anderer Karatzahl indes: Edvin Revazov als Serge Diaghilew. Was für ein getanztes Psychogramm! Er ist ein veritabler Impresario, ein großartiger Macher, aber auch ein fast wehleidig fühliges Wesen, das sich hinter der Fassade des Souveränen versteckt.

Die Pas de deux, die Revazov mit Trusch tanzt, sind von erlesener Schärfe und dennoch höchstem Zartgefühl.

Doch, es war eine große Männerliebe, die Njinsky und Diaghilew verband.

Ein Mann wie ein Baum: Edvin Revazov nimmt man den Impresario Serge Diaghilew voll ab – in „Nijinsky“ von John Neumeier beim Hamburg Ballett. Foto: Kiran West

Und wenn Diaghilew alias Revazov jetzt dem Tanzstar im Ballett als Halluzination erscheint, rhythmisch wunderbar stark in die Hände klatscht – zum Applaus in die Stille hinein – und wenn der junge Mann dann jedes Hindernis überwindet, um in die Arme seines einstigen Geliebten und Impresarios geschlossen zu werden, dann hat man eine Ahnung davon, was homoerotische Zuneigung zu einer Zeit bedeutete, als sie außerhalb der Theater mit Ächtung und Gefängnis bestraft wurde.

John Neumeier hat hier viele verschiedene Farben der Liebe in Bewegungen umgesetzt, die Zärtlichkeit, die von Bewunderung ausgeht, ebenso wie die Umkehrung der Stärkeverhältnisse, denn auch Nijinsky schließt manchmal seinen Geliebten in die Arme, um ihn dann wie ein Kind zu tragen.

Hier eine historische Aufnahme von Holger Badekow aus dem Programmheft zu „Nijinsky“: Otto Bubenicek als „Goldener Sklave“ in den Armen von Serge Diaghilew alias Ivan Urban (die diese Rollen auch 2000 kreierten). Faksimile: Gisela Sonnenburg

Zumeist aber ist es Diaghilew, der seine Eroberung(en) empor liftet. Die Hebungen, die Revazov vollführt, sind bewundernswert leichterhand ausgeführt, dennoch nicht nur der Technik verpflichtet, sondern zugleich der theatralen Situation, der sie jeweils entstammen.

Und er ist ein vereinnahmender, auch nehmender Charakter, dieser Diaghilew. Sogar Tamara Karsawina, die Tanzpartnerin Nijinskys, nimmt der Impresario diesem ab und tanzt mit ihr, als sei sie ebenfalls nur sein Geschöpf, sein Eigentum.

Die schöne Carolina Agüero als Romola, verliebt tanzend mit dem Faun, den Marcelino Libao sehr elegant interpretiert. Foto: Kiran West

Und auch die eigene Gattin entgleitet Nijinsky immer wieder. Tanzt sie doch von Beginn an lieber mit dem Faun, den er mal dargestellt hat, als mit ihm selbst.

Er sieht es, nimmt es zur Kenntnis, kann aber nichts dagegen ausrichten, ja, versucht es nicht einmal. Der Faun, das Traumbild, das sie von ihrem Mann hat, obsiegt in der Liebe – in der Realität wird die Ehe zäh und von einem harten Ringen umeinander bestimmt, wobei die Krankheit der Schizophrenie hier stets das letzte Wort haben wird.

Der „Schlitten-Pas-de-deux“ im zweiten Teil spricht da Bände. Trusch und Agüero kosten es aus, wie Nijnsky sich absondert, aufbegehrt, stumpf wird, aber wie sie ihn immer wieder zurück holt in die Realität.

Und wie er erneut ausbricht, sich ihr entzieht, mit der Welt an sich bricht…

Auch das hier ist eine historische Besetzung in „Nijinsky“: Alexandre Riabko als Titelfigur auf dem Schlitten, den, sinnbildhaft für die Beziehung, Anna Polikarpova als Romola zieht. Foto: Holger Badekow, Faksimile aus dem aktuellen Programmheft zu „Nijinsky“ beim Hamburg Ballett: Gisela Sonnenburg

Es ist mit allen psychischen Krankheiten so, auch wenn sie sich nur aus schlechten Gewohnheiten entwickeln. Wer mit einem Alkoholiker lebt, weiß, dass er im Grunde nur seine Flasche liebt. Und der Kokssüchtige liebt sein Kokain mehr als seine Frau. Der Kiffer sein Marihuana. Liebe kommt da immer zu spät, immer zu kurz, auch wenn der sinnenhafte Rausch beim Sex zu einer künstlichen Steigerung führt. Von innen höhlen die Kopfkinomaschinen die Liebesfähigkeit, die soziale und emotionale Kompetenz, aus – und es bleibt nichts als der Drang anzugeben, sich zu produzieren, sich in Szene zu setzen.

Schizophrenie gilt nicht umsonst als höchst theatralische Erkrankung. Die Kranken brauchen Aufmerksamkeit noch und nöcher – und merken gar nicht, wie ihr übergroßes Ego sich zerteilt und langsam, aber sicher in Stalagniten des Starrsinns zerfällt.

Das Monster „Krankheit“ tritt an die Stelle des Partners, saugt alle Kraft auf – und gibt nichts zurück.

Für Nijinsky hatte das Monster noch einen Namen: Krieg.

Vaslaw Nijinsky zeichnete im Stil und mit den Farben der russischen Avantgarde Maskenbilder von den Soldaten des Ersten Weltkriegs. Die rüsselartige Nase erinnert an die Gasmasken jener Zeit. Faksimile aus dem Programmheft zu John Neumeiers „Nijinsky“ beim Hamburg Ballett: Gisela Sonnenburg

Obwohl er nicht selbst auf dem Schlachtfeld um sich schoss, war er äußerst betroffen von den Materialschlachten und den Massentötungen des Ersten Weltkriegs.

Der Krieg ist hier verkörpert vom wieder ganz hervorragend trainierten Ensemble; das mächtige Stampfen, aber auch das ohnmächtige Leiden der Truppen entspringt Nijinskys Fantasie und ist doch ganz real fasslich.

Im Auftakt zur Schlussszene kulminiert die Musik von Dmitri Schostakowitsch (11. Sinfonie) mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter der über jedes, aber auch wirklich jedes Gemecker erhabenen Leitung unter Simon Hewett zu einem klanglichen Heer – aus Tod und Schmerz, in kostbare Orchestermusik gewandelt.

Die Trommeln rattern, das Xylophon schlägt an, die Bläser stoßen zu, immer wieder, die Streicher und die Bläser scheinen sich in Orgien zu befinden.

Der leuchtende Kreis steht für die Grundidee des Lebens, wie Nijinsky sie sah. Hier Alexandr Trusch als „Nijinsky“ in John Neumeiers Ballett. Foto: Kiran West

Nijinsky driftet ab. Motivierte er in Gedanken eben noch seine Tänzer, seine bzw. Neumeiers Choreografie zu „Le Sacre“ zu tanzen – und dabei brüllt er sich heiser – findet er jetzt nurmehr den Ausnahmezustand als körperliches Daheim.

Alexandr Trusch marschiert auf und ab, er wickelt sich die wüst von ihm ausgerollten, hingeschmissenen Stoffrollen um den Hals. Erst die rote, dann die schwarze Seidenbahn – wahre Insignien seines Wahnsinns.

Und er tanzt wie um sein Leben, er schlottert vor Todesangst, es hechelt aus ihm heraus, er zittert, bibbert, hektisch, in großen Zügen, ganz im Kampf mit sich und dem Wahn – und er unterliegt.

Der Wahn gewinnt, die Stoffbahnen, ursprünglich noch Erinnerungen an seine große Zeit beim Theater, sind jetzt ihn würgende diffuse Massen.

Nijinsky erstarrt im Stehen, die Arme seitlich abgespreizt, noch immer ist dieser Mensch umarmungsbereit – und so erbarmungswürdig wie die Menschheit, die an sich selbst zu Grunde geht.

Die Schlusspose bahnt sich an: Alexandre Riabko hat dabei die Augen und den Mund weit aufgerissen, das Gesicht angstverzerrt, bevor die Arme zur Seite gehen… so zu sehen auf dem Foto von Kiran West im Programmheft der Hamburgischen Staatsoper zu „Nijinsky“. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Wer glaubt, John Neumeier habe nur ein Stück über seine Fasziniation für Vaslaw Nijinsky geschaffen, der irrt.

Neumeiers „Nijinsky“ nimmt den Größenwahn einer Weltgesellschaft vorweg, die glaubt, durch konsequente Vernichtung des Edlen, Wahren, Schönen überleben zu können.

Gisela Sonnenburg

Hinleitung zum Thema bitte hier: www.ballett-journal.de/hamburg-ballett-theaternacht-nijinsky/

Haupttext zu „Nijinsky“: www.ballett-journal.de/virtuositaet-des-wahnsinns/

Zweittext: www.ballett-journal.de/hamburg-ballett-nijinsky-aleix-martinez/

Weitere Termine siehe oben im „Spielplan“