Xue Lin, Florencia Chinellato, Christopher Evans und Mayo Arii (von links) tanzen die Alternativbesetzung in „Don Quixote“ von Rudolf Nurejev beim Hamburg Ballett. Foto: Kiran West

Wer sich jemals mit dem Cou-de-pied im Ballett beschäftigt hat, der weiß, dass es nichts mit dem Coup de pied, dem wörtlich übersetzten „Fußtritt“, zu tun hat. Im Gegenteil: Beim schönsten der drei möglichen Arten vom Cou-de-pied (wörtlich: Spann; kurz für Sur le Cou-de-pied, also für Auf-dem-Spann) wird der Fuß in gestrecktem Zustand sanft um den Unterschenkel des anderen Beines gewickelt. Die Ferse zeigt dabei nach vorn, die Fußspitze nach hinten, und zwar in Bodennähe. In „Don Quixote“ in der Choreografie von Rudolf Nurejew – nach Marius Petipa – blitzt dieses Cou-de-pied immer wieder in den verschiedensten Variationen auf. So klein und ursprünglich die Fußpose auch anmuten mag, so groß ist ihre Wirkung im Bewegungsfluss. Mayo Arii, Christopher Evans, Carolina Agüero und Marcelino Libao (mit viel Starpotenzial) zeigen in der Alternativbesetzung beim Hamburg Ballett, was man aus dem großen klassischen Arsenal wie auch aus dem kleinen Cou-de-pied so alles machen kann.

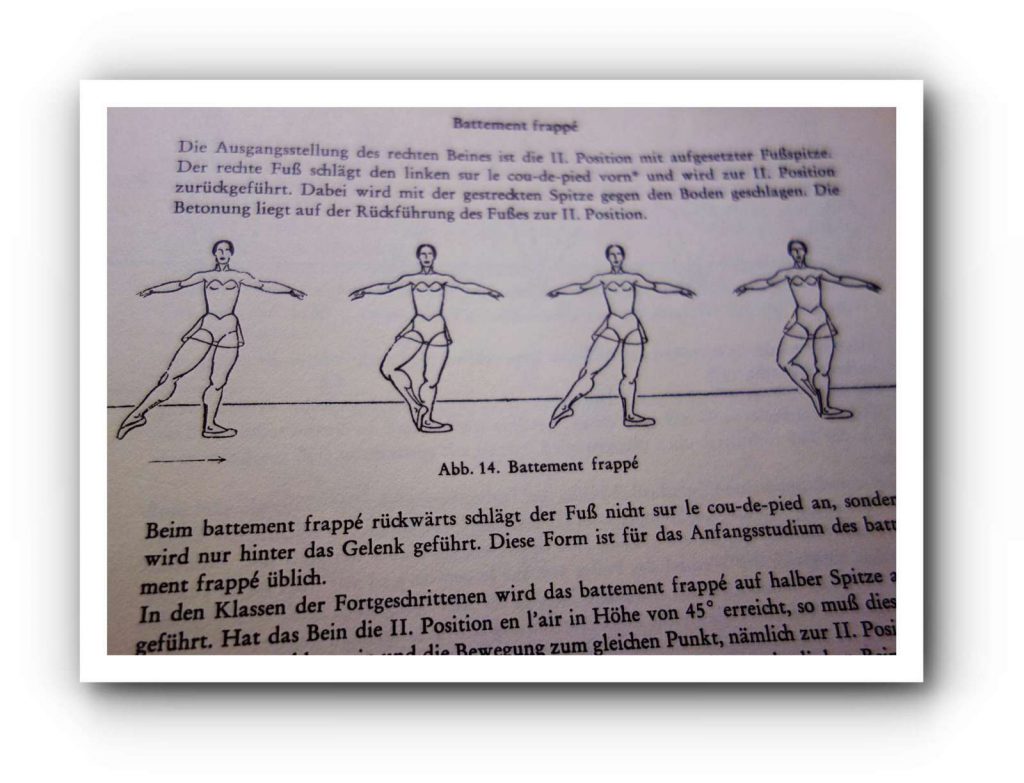

Immer ein tolles Geschenk für Ballettfans und solche, die es werden wollen: „Grundlagen des klassischen Tanzes“ von Agrippina Waganowa, in der aktuellen Taschenbuch-Ausgabe von Henschel oder, wie hier, in einer antiquarischen Edition. Hierin zeigt sich das Sur le Cou-de-pied als Teil der Übung Battement frappé, täglich beim Training an der Barre zu exerzieren. Sie verstehen nur Bahnhof? Dann beschenken Sie sich doch auch selbst mit diesem Buch! Faksimile: Gisela Sonnenburg

Mit der Süße von geölten Rosinen und der knackigen Frische von kalifornischen Walnüssen ergänzt dabei das hervorragend gecoachte Ensemble vom Hamburg Ballett die Bravour der Solisten.

Hier ist was los! Das Hamburg Ballett tanzt und spielt „Don Quixote“ von Rudolf Nurejew: Nicolas Gläsmann als Mönch Sancho Pansa, Mayo Arii als Kitri, Christopher Evans als Basil (liegend), Konstantin Tselikov als Gamache (von links) mit dem hervorragenden Ensemble in Aktion. Foto: Kiran West

Temperamentvoll, synchron, dennoch auch individuell ist jede Ballerina, ist jeder Ballerino im Miteinander ein echter Hingucker. Die Möglichkeiten dieser Balletttruppe sind enorm – keine andere von dieser Größe (ohne Schüler und Gastsolisten sind es nur knapp 60 tanzende Mitglieder) weist weltweit denn auch ein so großes ständiges Repertoire, ein so hohes Niveau und dennoch oder gerade deshalb so viele Vorstellungen auf.

Aber auch in inhaltlicher Hinsicht ahnt man, dass hier fast alle die Power und Persönlichkeit haben, die man als Solist(in) benötigt. Dabei ist es schwer genug, in der Gruppe zu tanzen, um als Gruppe so hochkarätig zu überzeugen.

Zum Stückinhalt gibt es in der Premierenrezension (bitte hier klicken: www.ballett-journal.de/hamburg-ballett-don-quixote-nurejew/) mehr zu lesen, während im Folgenden vor allem die Alternativbesetzung beschrieben wird.

Probenfoto mit Dame: Manuel Legris coacht hier die Hamburger Premierenbesetzung von „Don Quixote“, also Madoka Sugai und Alexandr Trusch. Foto von Facebook: Kiran West / Hamburg Ballett

In „Don Quixote“ kann sich aber so oder so das Ensemble als Ganzes beweisen: als Volk aus Barcelona, wie man es sich im russischsprachigen Raum des 19. und 20. Jahrhunderts halt nett als typisch spanisch vorstellte. Als südländische Fischer aber auch. Und natürlich als Matadore. Im Tanz als Baumnymphen (Dryaden) wie im Fandango (einem spanischen Volkstanz, der ursprünglich mit Gesang dargeboten wurde).

Ach, und als Zigeuner!

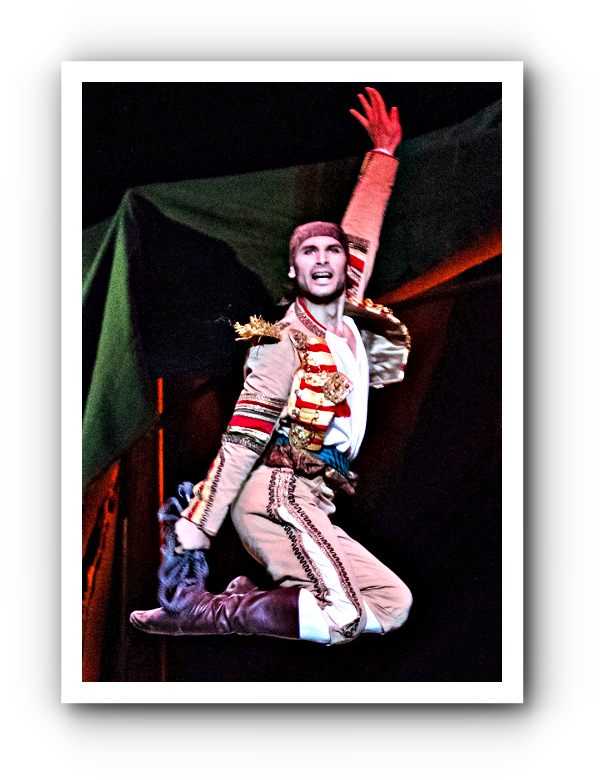

Juchheißa, da fliegen die Fetzen! Zumal in dieser Besetzung, mit Marcelino Libao als Frontman: Da ist von ihm eine Sprungwut, ein Sprungmut, natürlich auch eine Sprunglust zu sehen und zu spüren, die ihresgleichen sucht!

Marcelino Libao – so sieht er privat bzw. auf dem Pressefoto von Kiran West beim Hamburg Ballett aus. Er guckt so aufmerksam und nett – und dabei brodelt in ihm ein Vulkan, wie wir jetzt wissen! Bravo!

Libao paralysiert das Publikum gleichsam mit seinen hohen, anmutigen, aber eben auch vor Temperament nur so strotzenden Gesten und Sprüngen. Wer ihn als lieben Jungen im Gedächtnis hat, der sich auf der Bühne stets vornehm zurückzunehmen weiß, der wird hier eines Besseren gelehrt. Ha, die stillen Wasser, sie können so tief sein!

Es zählt zu den Sternstunden im Ballett überhaupt, wenn ein Tänzer, der sich bis dahin nicht so richtig traute, mal voll aus sich heraus geht und zeigt, was er kann. Wow! Marcelino Libao, wir danken für diese gelungene Superüberraschung!

Noch lange schmeckt dieser Auftritt nach, beglückt auch in der Erinnerung noch, vor allem aber sehnt man die begeisternden Momente zurück, als er auf der Bühne stand und nicht nur tanzte, sondern das Leben höchstselbst verkörperte. Welch ein Glück, das gesehen zu haben!

Das Publikum reagierte denn auch prompt, überschüttete den jungen Mann mit spontanem Jubel. Das Cou-de-pied in seinem Solo besteht übrigens aus einer modernisierten, der Folklore entlehnten Flex-Bewegung. Das heißt, aus dem gestreckten Fuß, der den Knöchel umwickelt, ist ein Fuß mit hochgezogener Fußspitze geworden, und der Fuß wird in diesem Zustand vor dem Knöchel des anderen Beines rhythmisch hin- und herbewegt.

Heißa! Hier springt Mihail Sosnovschi vom Wiener Staatsballett als Zigeuner in Nurejews „Don Quixote“, aber Marcelino Libao vom Hamburg Ballett hat’s auch drauf! Foto: Wiener Staatsballett

Voilà! Mitten im berserkerhaften Folklorevollrausch, zwischen zwei himmelhoch jauchzenden Sprungkombinationen, die mit ihrer Energie an „Le Corsaire“ erinnern, taucht das kleine modifizierte Cou-de-pied auf, wie ein geheimes Zeichen der Verbundenheit mit der Klassik.

Es braucht aber auch einen Tänzer, der all diese Kleinigkeiten zu einer großen Sache zu bündeln weiß! Einen wie ihn:

Marcelino Libao kommt aus Manila, und ob der gebürtige Filipono nun ein Quäntchen russisches oder ukrainisches Blut in sich hat, weiß man nicht. Aber er tanzt – zumindest in dieser Rolle des Zigeuners in „Don Quixote“ – wie der Teufel, der bekanntlich aus den russisch-ukrainischen Wäldern und nicht aus der spanischen Pampa kommt.

Will sagen: So viel Schmackes bei folkloristischer Tanzwut kennt man sonst fast nur von Menschen aus der Ex-Sowjetunion, sei es, weil die Ausbildung und die Tanztradition das Temperament dort so fördern, sei es, weil genetisch in dieser Hinsicht einiges Gutes vorhanden ist, sei es, dass beides zutrifft. Jedenfalls stammen auffallend viele hervorragende Ballerinos aus der heutigen Ukraine, wie etwa Vladimir Malakhov, aber auch wie der polnischstämmige Tanzgott Vaslav Nijinsky – und in Hamburg zum Beispiel Alexandr Trusch, Alexandre Riabko und Edvin Revazov.

Im Ballett ist es von der Ukraine bis nach Spanien nur einige Tanzschritte weit. Zumal, wenn es sich bei den Ausübenden um Fantasie-Zigeuner handelt, die hier natürlich (und gar nicht diskriminierend) vor allem Lebenskünstler sind – mit jeder Menge Tanztalent.

Ah! Heißa! Die Zöpfchenschritte, die komplizierten Rechts-Links-Kopf-Posen, das Nach-vorn-Stürmen, das superhohe, auch oft nach vorn gerichtete Springen mit angezogenen Beinen, das Sich-vorbeugen und Sich-Aufbäumen, ach, diese Unmöglichkeit, nur Mensch zu sein, im Verein mit der Möglichkeit, durch Tanz ein Gott zu sein – all das hat Marcelino Libao drauf, und er wirkt wie ein Feuerball in der Dunkelheit, wenn er so heftig, so schnell und so erotisch und dennoch auf das Anmutigste gezähmt mit seinen Bewegungen auftrumpft.

Man erinnert sich, ihn schon einmal in ähnlich guter Form gesehen zu haben, in einer ganz anderen, mehr lyrisch gewobenen Partie allerdings: als hochgradig geschmeidig-lasziv tanzender Goldener Sklave in „Nijinsky“ von John Neumeier. Seit 2010 tanzt Libao ja schon im Hamburg Ballett, von der dortigen Ballettschule kommend.

Aber jetzt, oha, jetzt hat er sich den Rang eines Solisten verdient, oje, vermutlich ist gerade keine Stelle dort frei, zumal es sicher auch andere Anwärter gibt – aber wer so eine supertolle Show abgibt, der sollte unbedingt berücksichtigt werden, wenn es um weitere Neubesetzungen geht.

Ja, man kann ihn sich sogar als Basil vorstellen, das unterscheidet ihn auch etwa von Mihail Sosnovschi, der beim Wiener Staatsballett einen hochmuskulösen, ebenfalls fantastischen Zigeuner in Nurejews „Don Quixote“ abgibt, der aber für einen Basil zu stämmig, zu wenig elegant, zu grob geschmiedet ist.

Brillant: Christopher Evans im Solo als Basil in „Don Quixote“ von Nurejew beim Hamburg Ballett. Foto: Kiran West

Anders Christopher Evans, der beim Hamburg Ballett einen soliden, eleganten, witzigen, durchaus auch herrlich hinterfotzig zu nennenden Basil tanzt. Seine Balancen sind fantastisch, seine Sprünge mitreißend und hoch, sein Oberkörper ist männlich, aber nicht stur, seine Arm- und Kopfarbeit ist exzellent. Und er spielt diesen spanischen Macho, der nur zu gern beweist, dass er ein wahrer Platzhirsch ist, mit soviel Charme, dass man die Handschrift des gastierenden Coachs Manuel Legris sehr genau erkennt.

Legris, der diese Partie des Basil einst an der Pariser Oper tanzte, kam von seinem Direktorat beim Wiener Staatsballett kurzzeitig nach Hamburg. Sein guter Einfluss auf die Company vom Hamburg Ballett wird hoffentlich lange anhalten – Legris ist ein Mann von Format, ein Künstler mit Führungskraft, wie man ihn sich im besten Sinne wünscht.

Es ist absolut zu hoffen, Manuel Legris , der sich mit Neumeiers Truppe auch sichtlich wohl fühlte, noch möglichst oft mit dem Hamburg Ballett arbeiten zu sehen!

Der Ballettguru als Tänzer: Manuel Legris trainiert auch selbst noch – hier im Hamburger Ballettzentrum – John Neumeier. Foto von Facebook: Kiran West

Legris hat in Wien so Einiges vermocht, er brachte seine Truppe auf Vordermann und erweiterte klug das Repertoire, mit klassischen, aber auch mit modernen und zeitgenössischen Stücken. Viele bedauern sehr, dass er soeben ankündigte, seinen Vertrag als Wiener Ballettdirektor nicht über den Sommer 2020 hinaus verlängern zu wollen. Hinter vorgehaltener Hand wird spekuliert, was wohl die neuen beruflichen Pläne des inspirierten Ballettgurus sind. Er hat in Paris und Hamburg übrigens seinerzeit auch in Neumeier-Inszenierungen getanzt, sogar Uraufführungen: in „Sylvia“ und in „A Cinderella Story“. Sein exzellenter französischer Stil ist weltläufig und flexibel, er ist mit der russischen Klassik ebenso gut zu kombinieren wie mit Neumeiers Neoklassik und Moderne.

Auf die Basil-Interpretationen beim Hamburg Ballett hat das deutlich abgefärbt, im besten, im positivsten Sinne.

Während der unbestrittene Hamburger Superstar Alexandr Trusch in der Premierenbesetzung den jugendlichen Helden Basil mit superbe-erotischer Spannung bei ausgefeilter, hoch präziser Technik tanzt (insgesamt wirklich unschlagbar), bietet Christopher Evans als alternierender Basil viele feine Nuancen der gehobenen Komik in seinem Spiel an, bei betonter Galanterie im Partnern und Anspielen. Fast könnte man glauben, er sei ein Gaststar von der Pariser Oper – so sehr ist der Einfluss von Legris hier deutlich und glücklich zu erkennen.

Nur zum Vergleich mal ein ganz anderer Eindruck von einem ganz anderen „Don Quixote“: Ganz im Kontrast Rot-Schwarz-Blau war das Stück jüngst am Bolschoi in Moskau zu sehen, hier mit Maria Alexandrovna und Vladislav Lantratov als Kitri und Basil. In der Nurejew-Version stützt Basil bei dieser Hebung seine linke Hand in seine Hüfte. Foto: Bolschoi Theater

Der junge Barbier Basil ist ja ein Frauenschwarm, aber so richtig verknallt ist er nur in seine Kitri, die Wirtstochter. Unglücklicherweise möchte deren Vater aber einen dummstolzen, reichen Gockel als Schwiegersohn.

Tanzenderweise, mit vielen Sprüngen und delikaten kleinen Raffinessen versehen, gelingt Basil und Kitri zuerst die Flucht aus der Stadt zu den Zigeunern im Wald und dann eine Scharade, mit der sie die alten Herrschaften täuschen und sich den väterlichen Segen erschleichen.

Im ersten, zweiten und dritten Akt – mehr Akte gibt es hier nicht – hat das Liebespaar jeweils ausufernde Grand pas de deux zu absolvieren, die an technischer Leistung und an abwechslungsreich flirtendem Spiel in der Ballettgeschichte kaum je überboten wurden.

Ein leistungsstarkes Liebespaar wie aus dem Bilderbuch der spanischen Ballettfolklore: Kitri (Mayo Arii) und Christopher Evans (Basil) in „Don Quixote“ beim Hamburg Ballett. Foto: Kiran West

Das bescheidene, zarte, Energie auf den Punkt bringende Sur le Cou-de-pied findet sich da zwischen all den Aufsehen erregenden Hebungen und Pirouetten sehr schön in einem Synchrontanz der beiden Liebenden.

Hopp, hopp, hopp, hopp – wie in einem kleinen Galopp wird der Fuß gewechselt, nachdem der eine angelegt, also um den Unterschenkel gewunden wurde, wird flugs aufs Spielbein gesprungen, da solchermaßen zum Standbein im Plié mutiert, damit der andere Fuß gestreckt und mit Sensorik oberhalb des Knöchels ums Bein gewickelt wird. Und noch ein Wechsel! Ha!

Das Cou-de-pied – man kann, wenn man will, auch der Cou-de-pied sagen – ist hier der Ausdruck von Harmonie im Paartanz, ein Ausdruck von durchaus kesser Übereinstimmung im festen Miteinander.

„Don Quixote“ ist diese Spielzeit schwer angesagt – auch in Madrid hat man ihn derzeit im Repertoire der Compania Nazional de Danza. Und zwar in kunterbuntem Outfit! Faksimile: Gisela Sonnenburg

Das ist sehr typisch für Basil und Kitri, die eben kein blaublütiges Königskinderpaar sind, sondern die aus einfachen Verhältnissen stammen und gewillt sind, miteinander durch Dick und Dünn zu gehen, wie man so sagt. Schließlich flüchten sie auch bald gemeinsam, um beieinander sein zu können – ganz schön mutig, diese wilden jungen Liebenden!

Und es wäre doch gelacht, wenn so schöne Füße wie die von Christopher Evans und Mayo Marii nicht mit der geballten Kraft des Cou-de-pied Eindruck machen könnten!

Schließlich ist es eine maßgebliche Vorübung auch für andere Dinge in der Ehe…

Maja Plisetzkaja als Kitri – eine Legende! Und sinnliche Lebensfreude pur! Hier ein historisches Foto vom Bolschoi aus Moskau.

Man sollte sich als Liebespaar darin einig sein, wohin man läuft, in welchem Tempo man hüpft und wie man sich seine Füße ums Bein wickelt, um damit seine Sprungkraft zu entwickeln. Die großen Sprünge lohnen sowieso erst nach genügend Vorarbeit in Bodennähe, das kann jeder Experte bestätigen.

Mayo Arii ist nun allerdings auf den ersten Blick keine Queen, wie es bei Ballerinen mit dem Zeug zum Star sonst üblich ist. Sie zählt zu jenen zurückhaltenden, fast schüchternen Naturen, die man erst einmal übersieht, um dann festzustellen, dass gewisse Qualitäten sehr wohl vorhanden sind.

Dennoch muss deutlich gesagt sein, dass sie der Premierenbesetzung mit Madoka Sugai als Kitri nicht – und zwar in keiner Hinsicht – das Wasser reichen kann. Sugai ist eine Klasse für sich – und hat ein ganz enormes Talent.

Aber Arii ist ebenfalls sehenswert, und sie müht sich enorm um ein unverwechselbares Flair.

Mayo Arii spielt mit dem Fächer, im Passé auf der linken Fußspitze stehend: so zu sehen in „Don Quixote“ von Rudolf Nurejew beim Hamburg Ballett. Foto: Kiran West

Ihre Kitri ist nicht ganz so draufgängerisch, wie sie oft dargestellt wird, aber die vielen Verehrer, die sie hat, genießt auch sie, mit Esprit und Schalk in den Augen. Gestochen scharfe Bewegungen verleihen ihr die Anmutung einer blitzwachen kleinen Person, die es mit allem sehr genau nimmt. Auch so kann Kitri tatsächlich sein, denn die stillen Wasser sind ja bekanntlich die tiefsten.

Mayo Arii aus Hiroshima (Japan) verkörpert vom Typ her die superzarte, ganz dünne Ballerina, wie sie fast taillenlos und mit astdürren Beinen ganz dem Modestil der 70er und 80er Jahre entspricht. Dass solche Wesen die außerordentliche körperliche Kraft besitzen, all die schwierigen Sprünge, Beugungen und Drehungen zu leisten – im „Don Quixote“, wie im „Schwanensee“, auch mit einer Batterie von 32 seriellen Fouettés – zählt bereits zu den wissenschaftlich noch komplett ungeklärten Wundern der Ballettwelt.

Ariis Penchés sind vor allem mit diagonal dazu ausgestreckten Armen im Pas de deux von ausgewählter großartiger Schönheit, und ihre Grands jetés haben den Hautgout ganz großer Leichtigkeit, einer flirrenden Schwebkraft, wie sie jede Ballerina anstrebt. Als Dulcinea – es handelt sich hier um eine Doppelrolle der Kitri und der von Don Quixote als Traumfigur erfundenen und angebeteten Dulcinea – ist sie ganz die grazil-graziöse, überirdische Schönheit, eine Herrin der träumerischen Fantasien.

Christopher Evans hält Mayo Arii im Penché in „Don Quixote“ beim Hamburg Ballett. Olé! Foto: Kiran West

Ihr Schauspiel ist gewitzt und deutlich – Klarheit ist gerade im Ballett wichtig – und ihr Umgang mit dem auf- und zugeklapten Fächer ist definitiv professionell.

Die Bückbewegung zwischen zwei Laufbewegungen im Solo im ersten Akt (um mit dem geschlossenen Fächer auf den Boden zu klopfen), welche schon Madoka Sugai vermissen ließ und die aber eigentlich zur Choreografie gehört, unterlässt allerdings auch Mayo Arii. Schade, hier hatte man auf mehr gehofft, denn dieses Bewegungsmuster zeigt viel vom Charakter der cleveren Kitri, die, auch wenn sie vorgeblich buckelt, immer noch den Stab in der Hand hält.

Anna Pawlowa, vorbildhaft spitzbübisch in der Rolle der Kitri in „Don Quixote“ – eines der vielen Gesichter der Pawlowa zeigt sie hier besonders frivol. Die listige Kitri mit dem schönen Dekolleté! Traditionellerweise tanzt sie mal mit dem Tambourin, mal mit dem Fächer, mal mit den Kastagnetten. Eine gewiefte Person! (Historisches Foto unbekannter Herkunft)

Sie ist ja keine Prinzessin und auch keine Geisterfrau, keine unglücklich Verführte, keine verwirrte Verliebte und keine geborene Siegerin. Kitri – und das ist der Reiz dieser Partie – ist ein stinknormales Mädchen, das indes über viel mehr Pfiffigkeit und Dominanz verfügt als andere.

Ihr typischer Sprung, der Kitri-Sprung, der ein ohne Anlauf von beiden Beinen mit rechts vorn gesprungener, in der Luft diagonal gelegter Spagat mit angebeugtem Hinterbein und parallel darüber gelegtem Oberkörper und Armen ist, hat eine lange Historie berühmter Interpretinnen hinter sich.

Allen voran reüssierten Anna Pawlowa und Maja Plisetzkaja darin – der große Lebenshunger der Kitri könnte sich ja nicht besser äußern.

Die Freude am Dasein, auch am Tanzen, übermittelt Mayo Arii denn auch meisterhaft.

Hoch gewachsen, mit natürlicher Eleganz gesegnet: Matias Oberlin begeistert als Espada in Nurejews „Don Quixote“ beim Hamburg Ballett. Man könnte ihn sich sehr gut in der Titelrolle der modernen Stückversion von John Neumeier vorstellen. Foto: Kiran West

Hier knüpfen Florencia Chinellato als ganz starke, virtuose Straßentänzerin – mit ganz hervorragend straffer, stolzer und bildschöner Flamenca-Haltung, die den Oberkörper ab der Brust stets nach hinten biegt, nur um ihn noch stärker zu zeigen – und Matias Oberlin als wunderbar eleganter Espada und zugleich als ihr Tanzpartner mit Verve an. Ein feuriges Pärchen, prächtig und mitreißend!

Hat Pep und Pop im schönen Leib, wenn sie die Straßentänzerin in „Don Quixote“ tanzt: Florencia Chinellato vom Hamburg Ballett. Foto: Kiran West

Eine andere Dame sorgt in dieser Besetzung aber auch für Aufsehen: Carolina Agüero als Königin der Dryaden. Sie erscheint Don Quixote, dem träumenden, vagabundierenden Ritter, gemeinsam mit Amor (sauber getanzt von Xue Lin) und Dulcinea, die für eine Reinkarnation der Kitri im Reich der Heiligkeit steht.

Agüero ist eine subtile Könnerin der ganz großen Ballettkunst, sie beherrscht sowohl kompliziert-moderne Rollen wie eben auch die pure Klassik. Hier sind ihre seitlichen Développés, ihre zarten Schritte, ihre langen Balancen eine Augenweide! Wenn sie in ein cou-de-pied geht, um von dort das Spielbein weit und hoch auszustrecken, dann ist das ein majestätischer Akt der Selbstdemonstration.

Sie tanzt elegant und majestätisch die Königin der Baumnymphen in der Alternativbesetzung von Nurejews „Don Quixote“: Carolina Agüero vom Hamburg Ballett. Foto: Kiran West

Und natürlich bezaubert auch ihr Gefolge, die Dryaden, allen voran die hier brillante Patricia Friza (die hier wesentlich passender besetzt ist denn als Straßentänzerin, die sie in der Premiere versuchte), die sich gerade profilierende, noch sehr junge Nako Hiraki und die immer irgendwie souveräne Yun-Su Park.

Park tanzt dann im dritten Akt auch das Solo der Brautjungfer von Kitri, und ihr Aplombe ist durchaus berückend.

Bleibt noch die Garde der Grotesken zu erwähnen, die hier oft zum Schmunzeln und zum Lachen bringt:

Carsten Jung als traumverlorener Titelheld und Nicolas Gläsmann als sein mönchisch-verfressener, dienender Kumpan Sancho Panso. Und: Der umwerfend komische Konstantin Tselikov als dummstolzer Gamache, der zuerst umsonst um Kitri freit, um dann zu erkennen, dass er ohne Barockperücke und dafür ein bisschen fummeltrinig sehr viel glücklicher ist.

Immer wieder ist aber auch auf das Ensemble hinzuweisen, das hier Verstärkung von der Ballettschule erhält – so viele hoch begabte und lustvoll fleißige junge Leute zu sehen, ist ein Vergnügen für sich.

Yaiza Coll – ein Nachwuchsstar beim Hamburg Ballett, der neugierig macht. Foto: Kiran West

Mit der zarten Yaiza Coll – die man sich sehr gut auch als Kitri vorstellen kann, ebenso wie die noch jüngere Georgina Hills – ist zudem ein Extratalent in der halb geöffneten Schublade zu erkennen; einst tanzte sie überwältigend gut den speziellen Charme der „Sinnlichkeitsballerina“ Fanny Elßler (bei der Nijinsky-Gala 2015 in Hamburg). Jetzt zeigt sie, dass sie wunderbare Sprünge hat, eine feine, feminine Gestik und – in allem, was sie macht – ausdrucksstarke Beine.

Und noch ein Talent: Georgina Hills tanzte bereits die Nina in John Neumeiers Ballett „Die Möwe“ – und bietet sich trotz ihrer Jugend für weitere Großeinsätze an. Foto: Kiran West

Ebenfalls erwähnt werden muss Giorgia Giani, die unermüdlich ist, wenn es um Anspruch und Expression geht. Vielleicht wäre sie auch mal eine tolle Kitri?

Klein, aber sehr fein: Giorgia Giani ist unbestritten eine der weit aufstrebenden Jungballerinen beim Hamburg Ballett… mit einer sehr schönen Technik und bewegendem Ausdruck. Foto: Kiran West

Und Florencia Chinellato hat wirklich derart viel folkloristisches Esprit, dass sie darum gut in den Part der Kitri passen könnte.

Kitri, Kitri, Kitri – aber was wäre dieses flotte Mädel ohne die wilden Jungs?!

Leeroy Boone und Aleix Martínez, Florian Pohl und Mathieu Rouaux berücken bei den Jungs, wobei Jacopo Bellussi und wieder mal Marcelino Libao ihnen in nichts nachstehen.

Wie gesagt, das Ensemble insgesamt ist nur zu loben, gerade weil es aus erkennbaren Individuen besteht, die dennoch organisch ein Kollektiv ergeben.

Jede und jeder hat ein sehenswertes, interessantes, aufregendes, schönes Coup de pied, und es ist naturgemäß stets so unterschiedlich, dass man die einzelnen Tänzerinnen und Tänzer nur daran erkennen könnte.

Zeige mir dein Cou-de-pied – und ich sage dir, wer du bist!

Leider nur auf Englisch und im Original auf Dänisch verfügbar: „Vera Volkova: A Biography“ von Alexander Meinertz bei Dance, London, 2007 erschienen. John Neumeier schrieb das Vorwort zur Biografie einer seiner wichtigen Lehrerinnen.

John Neumeier beschreibt im Vorwort des Buches „Vera Volkova: A Biography“ von Alexander Meinertz, wie er selbst sein Cou-de-pied trainiert hat: als junger Ballerino im unbezahlten Privatunterricht bei der ursprünglich aus Russland stammenden Pädagogin Vera Volkova, einer der Besten ihres Fachs und ihrer Generation. Neumeier, damals als Jungtänzer beim Royal Ballet in London tanzend, war nach Kopenhagen gereist, um bei Volkova Unterricht zu nehmen, denn man hatte ihm gesagt, sie sei speziell für männliche Tänzer die beste Dozentin.

Es ist zwar in Deutschland ungewöhnlich, für Journalismus zu spenden – aber das Ballett-Journal ist arbeitsintensiv und zeitaufwändig – und muss ganz ohne öffentliche Fördergelder auskommen. Wenn Sie es behalten wollen, dann spenden Sie bitte jetzt. Jeder Euro zählt! Danke.

Sie war von seinem Charisma und seinem Talent ad hoc begeistert und unterrichtete ihn darum (und weil er damals nicht viel Geld zur Verfügung hatte) unentgeltlich.

Neumeier beschreibt, wie sehr es ihn beeindruckt und geprägt hat, dass sie ihn sorgsam in die tieferen Geheimnisse mancher Schritte einwies. Dabei ging es praktisch im Ballettsaal richtig zu Sache: Beim Cou-de-pied stellte Volkova sich hinter ihn und wickelte ihren eigenen Fuß um Neumeiers Knöchel. Damit er zu fühlen lernte, wie es idealerweise sein sollte, wenn sich der eine Fuß in den anderen Unterschenkel verliebt.

Gisela Sonnenburg

Termine: siehe „Spielplan“