Glück, das von der Bühne kommt: Ksenia Ovsyanick und Dinu Tamazlacaru mit dem Staatsballett Berlin nach dem „Nussknacker“ in der Deutschen Oper Berlin. Toll! Foto vom Schlussapplaus: Gisela Sonnenburg

Sollte irgendjemandem die gute Laune zur Winterszeit abhanden kommen – hier kommt das sichere Rezept, sie sich zurückzuholen: mit einem Besuch beim wieder aktuellen prächtigen „Nussknacker“ mit dem Staatsballett Berlin in der Deutschen Oper Berlin. Witzigkeit, Spritzigkeit, munterer Kinderrummel, aber auch Eleganz, Noblesse, ja Erhabenheit machen die fast subversive Mischung dieser 2013 in Berlin premierten Inszenierung von Vasily Medvedev und Yuri Burlaka aus. Sie huldigt einerseits dem Weihnachtssyndrom und entführt andererseits in die turbulente Traumwelt eines jungen Mädchens, das zwischen Kindheit und Erwachsensein steht. Die geschmackvollen, mehr als nur dekorativ kreierten Kostüme entstanden sogar in enger Anlehnung an die Originalentwürfe der Uraufführung des „Nussknackers“ im Jahr 1892 in Sankt Petersburg – und die Berliner Ballettstars Dinu Tamazlacaru und Ksenia Ovsyanick sowie das Staatsballett Berlin, aber auch Dutzende sehr schön geschulte Kinder von der Staatlichen Ballettschule Berlin machen heute darin eine so feine, dennoch lebhafte Figur, dass man sich nach dem ersten Wiedersehen mit diesem Stück in dieser Saison schwört, es sich unbedingt bald wieder anzusehen.

Heißa, hier geht was ab – das ist klassisches Ballett vom Feinsten, nicht dumm, sondern mit hintergründigen Anspielungen gespickt noch dazu, und wer Freude an ziselierten Tanzdetails hat, der ist hier genau richtig.

Die Ouvertüre stimmt klanglich heiter zum mit Lichtflocken auf dem Vorhang angedeutetem Schneefall ins Winterzeitthema ein.

Man hört die bekannten famosen Melodien von Peter I. Tschaikowsky – der die schon bei der Uraufführung sehr erfolgreiche Partitur unter großen zeitlichen und auch emotionalen Schwierigkeiten schrieb – und erinnert sich daran, dass zur Zeit der Entstehung dieses Balletts der Winter stets einen Härtetest im Überleben für einen Großteil der Bevölkerung ausmachte.

Ganz weit weg sind wir auch heute in Deutschland nicht mehr davon:

Nicht nur der Reichtum der Oberschicht, sondern auch die Armut in den unteren Schichten steigen in jüngerer Zeit in einem Ausmaß, das von den meisten Medien ignoriert oder verschwiegen wird. Eine völlig verfehlte Bevölkerungspolitik, im Verein mit einem sich durch Ungerechtigkeit profilierenden Wirtschaftssystem – das immer mehr Nonsense-Produkte anbietet, während gesunde Lebensmittel und Textilien immer teurer werden – haben es geschafft, eine Klassengesellschaft zu erbauen, die in mancher Hinsicht mit unserem Grundgesetz faktisch kaum noch vereinbar ist.

Sollte es nicht vielmehr ein Recht auf Wohnen und ein Recht auf Arbeit geben? Wäre dafür eine Geburtenkontrolle nicht der angemessene Preis?

Um über solche Dinge nachzudenken, kann eine Ballettouvertüre auch gut sein!

An das Format von Robert Reimer, dem langjährigen Berliner Spitzenreiter unter den Ballettdirigenten, kommt Anton Grishanin am Taktstock zwar noch nicht heran, aber das Orchester der Deutschen Oper Berlin entzückt auch mit ihm durch eine taktschlaggenaue Ausrichtung auf den Tanz sowie durch eine Ausgewogenheit, die sich hören lassen kann!

Abwechslungsreiche Kostüme, wohin man schaut, von interessanter Machart und zudem mit historischem Bezug: Schlussapplaus nach „Der Nussknacker“ beim Staatsballett Berlin, mit Ksenia Ovsyanick (kniend) und ihr gegenüber Dinu Tamazlacaru. Foto: Gisela Sonnenburg

Aber dann sausen sie auch schon auf die Bühne, als sich der Vorhang hebt: die ersten Kinder des Abends, die sich vor einer hübsch perspektivisch aufgemalten Altstadtgassenkulisse im Schnee spielerisch vergnügen. Das gipfelt in eine Schneeballschlacht – so eine Ausgelassenheit im Winter macht alle glücklich, Zuschauer inklusive.

Und dann geht es richtig los, im weihnachtlich geschmückten Salon der Familie Silberhaus. Nomen est omen: Man ist begütert, hat sprichwörtlich Gold und Silber im Haus, denn der Papa ist Präsident, hat also einen sehr gut dotierten Posten. Sein Töchterchen Clara ist die Hauptperson, deren Sicht auf die Welt wir uns hier durch das Stück Schritt für Schritt stärker annähern.

Elegante Erwachsenenpaare und niedliche, sehr passend aufgemachte Kinderpärchen zelebrieren die Schokoladenseite einer Gesellschaft, die zur Festtagszeit schön aufdreht und sich und anderen – also uns – gefallen will.

Die schönsten Butterblumen der Welt: Das Corps vom Staatsballett Berlin beim Schlussapplaus nach „Der Nussknacker“ in den Kostümen vom „Goldenen Walzer“ in der Deutschen Oper: synchron, vital, so leicht, wie Blumen sich im Sommerwind biegen, tanzen die Künstler den Blumenwalzer! Foto vom Schlussapplaus: Gisela Sonnenburg

Xenia Wiest ist erstmals als Gattin von Präsident Silberhaus, also als Claras Mutter, zu sehen – man hat sie noch als Schneeflocke in Erinnerung, die sie – etwa im November 2014 – stets mit entzückender Anmut und Rasanz tanzte.

Jetzt also mit Federbuschen in der Belle-Époque-Frisur und langem, in vornehme Falten gelegten Abendkleid! Und: Es funktioniert, Xenia Wiest, sozusagen auf dem Weg zu den Schreitrollen, ist eine so vielseitige begabte Person, dass man ihr den neuen Part problemlos abnimmt.

Ihr Bühnenpartner ist Artur Lill, der es vorzüglich vollbringt, mit kleiner Kunstwampe unter der kostbaren Weste realistisch und doch knuffig wie ein Teddybär zu wirken.

Nette Eltern!

Und gute Gastgeber: Die Festgesellschaft amüsiert sich, insbesondere die Kinder sorgen dafür, dass es keine Sekunde langweilig ist.

Rund 50 Kinder und Studenten der Staatlichen Ballettschule Berlin wurden für diese Saison in dieses Stück eingearbeitet.

Bei der Uraufführung traten übrigens ebenfalls viele Kinder auf, allein 52 in einem späteren Szenenbild als Schneeflocken.

Der Ehrengast des Abends bei Familie Silberhaus ist zudem Claras Pate Drosselmayer, von Daniel Norgren-Jensen mit großer Geste, aber sympathischerweise gar nicht arrogant getanzt.

Herzlich willkommen in der Berliner Nussknacker-Familie! Denn wie so viele am letzten Samstagabend gibt auch Norgren-Jensen sein Rollendebüt hier.

Drosselmayer schenkt Clara den „Nussknacker“ – und Claras Bruder Fritz hat eine Riesennuss, die er gern geknackt sehen würde. Foto vom Staatsballett Berlin: Bettina Stöß

Die Pläne zu den Choreografien stammen von Marius Petipa, dem französischstämmigen Genie des klassisch-russischen Balletts, und Petipa orderte auch bei Tschaikowsky die Musik.

Für die Ouvertüre sollten es 64 Takte mit viel Atmosphäre sein; für das Entree der Kinder ins Weihnachtszimmer sollten es nur 24 sein.

Drosselmayer sollte mit furchteinflößender, dennoch komischer Musik auftreten, und zwar zunächst als „eine breite Bewegung von 16 bis 24 Takten“.

Die Instruktionen für den zweiten Akt – der in Konfitürenburg spielt – stammen hingegen von Petipas Assistent Lew Iwanow, und Tschaikowsky musste sich genauso danach richten wie nach den Ansagen von Petipa.

Weil Marius Petipa erkrankt war oder sich zumindest krank gemeldet hatte, musste dann Iwanow das ganze Ballett durchchoreografieren, allerdings unter Berücksichtigung der Petipa’schen Pläne und auch der von ihm während der Produktion laufend kommenden Anweisungen und Ratschläge.

Iwanow – der in Städten wie Warschau auch selbständig Ballette choreografierte – nahm es mit Gelassenheit, dass er in Petersburg immer „nur“ der zweite Mann in der Ballettführung war:

„Obwohl ich nicht das Talent von Monsieur Petipa besitze, habe ich doch Ballette schaffen können, die nicht schlechter sind als die anderer Ballettmeister.“

Unsterblich wurde er aber nicht mit seinen ganz eigenen Werken, sondern mit denen, die er in Kooperation mit Petipa hervorbrachte.

Drosselmayer alias Daniel Norgren-Jensen mit dem Staatsballett Berlin beim Schlussapplaus nach dem „Nussknacker“. Foto: Gisela Sonnenburg

Die Figur des Drosselmayer – der in etlichen Versionen auch „Drosselmeyer“ oder „Drosselmeier“ geschrieben wird – hat seither immer wieder Choreografen angeregt, eine geheimnisvolle Bühnenfigur zu kreieren. Mal ist er mehr egozentrisch und dominant – wie in der Version von John Neumeier – und mal verschmilzt er sogar mit dem Nussknacker zu einer Prinzenfigur (so bei Rudolf Nurejev).

Faktisch ist Drosselmayer immer derjenige, der Clara (und uns als Publikum) beschenkt, indem er uns in ein Land der Träume und Wünsche entführt. Weil es bei Clara dabei ums Erwachsenwerden und um die erste Liebe geht, hat Drosselmayer etwas von einem Kuppler oder einem Erzieher, dem die Aufgabe der Aufklärung obliegt – seine magischen Befähigungen sind aber keineswegs wegzudenken, vielmehr sind sie grundlegender Bestandteil dieser Figur, in welchem Format sie sich auch immer zeigen.

Drosselmayer trägt in der aktuellen Berliner Version – anders als etwa bei der Uraufführung vom „Nussknacker“ – eine Augenklappe, und mit seinem sternenzeltblauen Umhang (der allerdings nicht bei der Uraufführung wallte) wirkt er wie ein Zirkusdirektor, der überall, wo er sich bewegt, eine Manege wittert.

Er ist ein Sonderling, und gerade das trägt ihm hier Vertrauen ein. Das ist nicht paradox, sondern entspricht der Logik der Kinder, die von den Erwachsenen generell nicht nur positiv denken.

Mit kleinen Zaubertricks bringt Drosselmayer hier die Augen der Kinder zum Strahlen, und mit seinen überraschenden Geschenken macht er ihnen noch mehr Spaß.

Der gute Mann ist ja offenkundig eine gehandicapte Person, und um etwaige Komplexe zu kompensieren, tritt er als gnädig-freundlicher Zauberer auf.

Kinder, Kinder, was für süße Kinder und auch tolle Tänzerinnen und Tänzer beim Schlussapplaus nach „Der Nussknacker“ beim Staatsballett Berlin. Foto: Gisela Sonnenburg

Clara bekommt an diesem Abend ein ganz besonderes Präsent von ihm, mit dem sie auch ein liebevolles Solo tanzt: Es ist der Nussknacker, der sie zum Träumen von der Liebe verleitet und dem ganzen Ballett zudem seinen Namen gab.

Das Motiv des Nussknackers zieht sich durch den ganzen Abend: Es gibt ihn als Holzfigur, als Kinderprinz, später als erwachsenen Traumprinzen – und zunächst als tanzende Puppe.

Drei große helle Schränke werden hereingerollt – und Dominic Whitbrook, der in diesem Part absolut bezaubert, entspringt so einem Kasten, um als „Puppenprinz“ sein Bestes zu geben. Aber hallo! Er trägt ein ähnliches Kostüm wie später – in Claras Traum – der Nussknacker-Prinz, und seine Sprünge erinnern bereits an die großen, dynamischen Luftritte des erwachsenen Prinzen. Nein, er ist nicht die Hauptfigur. Aber dafür hat dieser niedliche „Tanzautomat“ ein großes Publikum auch auf der Bühne, denn er ist eine Attraktion in der Bühnenhandlung vom Weihnachtsfest.

Und wirklich: Whitbrook tanzt so sauber und ausgeglichen, so wohl balanciert und temperiert, so liniensicher und posengetreu, dass man jeden Augenblick genießt. Schade, dass es sich nur um eine Puppe handelt, die keine Mimik zeigen darf, sondern – im Gegenteil – immer mal wieder verstockt stehen bleiben muss, als brauche die Batterie ein wenig Zeit, um wieder Strom zu spenden. Whitbrook indes macht das Beste draus und empfiehlt sich unbedingt für weitere Soli.

Seine Partnerin Marina Kanno als puppige Prinzessin – mit Kostümanklang an die spätere Clara im Traum – stakst vergnüglich auf ihren Spitzenschuhen, als seien diese eine Erfindung für die „Menschenautomaten“, die seit dem 18. Jahrhundert als Spielzeuge für Erwachsene in Mode kamen. Sie sind ja gewissermaßen die Vorfahren von Robotern und der so genannten künstlichen Intelligenz, und insofern hat diese „Nussknacker“-Inszenierung unbedingt viel Potenzial zur Anregung zu bieten.

Ganz wunderbar: Nach dem „Nussknacker“ am 17. November 2018 in der Deutschen Oper Berlin (vorn, von links): Daniel Norgren-Jensen, Ksenia Ovsyanick und Dinu Tamazlacaru! Foto vom Schlussapplaus: Gisela Sonnenburg

Als dritte Puppe springt schließlich der Mäusekönig, köstlich garstig von Nikolay Korypaev getanzt, über die Tanzfläche. Er macht sich alles zunutze, was ihm in die Augen fällt, so auch die beiden anderen Puppen.

Oh, ist das etwa ein verkapptes Portrait eines rücksichtslosen Jungunternehmers oder auch Angestellten, der für die hohe Quote beim Börsengang oder auch nur für seinen persönlichen Gewinn jedweden Anstand fallen lässt? Solche Charaktere gab es wohl schon immer, auch und gerade im 19. Jahrhundert, und warum sollten Petipa, Wsewoloshski und Iwanow nicht solche angepassten Gauner im Visier gehabt haben?

Diese Version richtet sich ja auch stärker als andere nach der im 19. Jahrhundert in Russland sehr beliebten Erzählung „Nussknacker und Mäusekönig“ von E. T. A. Hoffmann. Der Bamberger Romantiker, der sich in seinem Werk „Der Sandmann“ noch näher dem Menschenautomaten-Thema widmete und auch damit eine Ballett-Vorlage lieferte (nämlich für „Coppélia“), war für Marius Petipa, der den Plan zum „Nussknacker“-Ballett fasste, ein Zeitgeist-Autor par excellance.

Immer auf der Suche nach trendigen Themen, ließ sich der Erste Ballettmeister am Petersburger Marientheater, also Petipa – dessen Position einem heutigen Direktor oder Ballettintendanten gleichkam – gern von seinem Lieblingskomponisten Peter I. Tschaikowsky anregen. Der wiederum griff Anregungen seines Bruders Modest auf.

Mit Dirigent Anton Gishanin beim Applaus: Solisten und das Staatsballett Berlin freuen sich über den Jubel des Publikums. Schlussapplaus-Foto vom „Nussknacker“: Gisela Sonnenburg

Im Fall des „Nussknackers“ kommt hinzu, dass der damalige Theaterdirektor vom Mariinksy (Marientheater), der von Hause aus Diplomat war und Russland vor seiner Theaterlaufbahn unter anderem in Paris vertreten hatte, zugleich ein begabter Kostümbildner war. Später, nach seiner Tätigkeit am Theater, wurde er mit seinen zahlreichen Kontakten und Kenntnissen, sogar Leiter der Eremitage, also des bedeutenden Museums an der Newa.

Die Rede ist von Iwan A. Wsewoloshski – und dieser umtriebige, allround begabte Mann hatte größtes Verständnis sowohl fürs dramatische Ballett als auch für die postwagnerianische Oper (er ließ drei Opern von Tschaikowsky am Marientheater uraufführen). Selbst sehr kreativ, war ihm nicht nur eine Pflicht, sondern vor allem auch ein Vergnügen, die Kostüme für den „Nussknacker“ zu entwerfen.

Glücklicherweise sind seine Entwürfe in Form von Figurinen erhalten (die hoffentlich echt sind), glücklicherweise gibt es etliche Schwarz-weiß-Stand-Fotos von der Uraufführung (die ganz sicher echt sind) – und glücklicherweise hat sich die historisch sehr gebildete Kostümbildnerin Tatiana Noginova überreden lassen, sich akribisch mit der Sache zu beschäftigen und die Kostüme mehr oder weniger nachnähen zu lassen.

Die Programmhefte wurden überarbeitet und anlässlich des Intendantenwechsels zu Beginn dieser Spielzeit erneuert. Auch sprachlich ist da Manches überarbeitet, vor allem aber kommen die Booklets in neuem Layout einher.

Leider sind die Abbildungen der Figuren von Wsewoloshski sowie einige historische Fotos in der neuen Ausgabe des Programmhefts entfallen. Dafür sind einige weitere historische Fotos in den neuen Heften, sodass man davon profitiert, wenn man beide hat.

Alle freuen sich: Ksenia Ovsyanick und Dinu Tamazlacaru mit dem Staatsballett Berlin beim Schlussapplaus vom „Nussknacker“. Foto: Gisela Sonnenburg

Der Abgleich der gezeichneten Kostüme mit denen auf der Bühne aber war schon sehr ergiebig – schade, dass man darauf nun verzichten muss, wenn man kein altes Programmheft mehr hat.

Auf das lapidare Ausschmücken der Seiten mit rosarot gedruckten Kuchen und Torten hätte man hingegen auch verzichten können. Es ist ja nicht so, dass es hier an Bildung bei den Leuten fehlt: Jede und jeder weiß nur zu gut, wie eine reichhaltig gedeckte Kaffeetafel aussieht, und in einem Programmheft nun noch Appetit darauf zu machen, halte ich für deutlich überflüssig.

Der Beitrag von Tatiana Noginova ist aber erhalten – sie erzählt sie in einem Interviewprotokoll davon, welche Kriterien jeweils entscheidend waren und warum, sodass man erfährt, wieso die Kostüme so aussehen, wie sie aussehen.

Ihre Arbeit ist Noginova brillant gelungen!

Die Gewänder wirken weder aufdringlich noch lächerlich, weder protzig noch den Tanz überlagernd. Sie unterstützen die Choreografie und die Darbietung – und es macht schlicht Freude, sie auch mit dem Theaterglas zu betrachten.

Jeder Bommel am Stiefel des Nussknacker-Prinzen, jede Applikation auf einem farbenfrohen Tutu will etwas mitteilen über den Charakter der Figur, die sie trägt.

Dinu Tamazlacaru vor dem Vorhang beim Schlussapplaus nach „Der Nussknacker“ im Kostüm von Prinz Coqueluche, der Titelfigur: ein Weltstar in Berlin! Foto: Gisela Sonnenburg

Und wenn der Ur-Nussknacker-Prinz eine dreireihige Perlenkette sowie einen Perlenkranz am Halssaum zur Schau trug, so genügt heute durchaus eine zweireihige Perlenarie auf der Brust des schönen Mannes, zumal die Perlen hier größer und von den Proportionen her für unser Schönheitsempfinden passender sind als die kleinteiligen Perlen von 1892. Der Eindruck, den sie machen, ist aber sehr ähnlich – Ziel erreicht: Man liegt historisch richtig und nervt trotzdem nicht mit vorgestriger Überfrachtung.

Auch die anderen Kostüme befinden sich in diesem schönen Gleichgewicht von Historisierung und Gegenwartsästhetik.

Und das flatternde Nachthemd, das Clara trägt, ist sogar der Prototyp einer Kostümserie, die ab den 60er Jahren der legendäre Ballettausstatter Jürgen Rose kreierte: Mit hochgezogener Taille und aus weichen, fließend dünnen Stoffen gefertigt, erinnern diese Damenroben an die Damenkleider des napoleonischen Zeitalters, als Josephine – die Gattin Napoleons – mit fast durchsichtigen Kleidchen nach ähnlichen Schnittmustern Karriere machte. Es war damals ein Gesellschaftsspiel, die „Fähnchen“, also die hauchdünnen Kleider der Damen diskret ausziehen zu lassen und zu wiegen. Wessen zweite Haut am wenigsten wog, hatte gewonnen!

Die Ähnlichkeit von Nachthemd und Abendkleid nützt auch Clara in ihrem Traum.

Zunächst aber muss die Festgesellschaft sich zurückziehen, weil der walzerselige Heiligabend vorbei ist und alle Geschenke verteilt sind. Fritz, der temperamentvolle Bruder von Clara, von dem Ballettschüler Lorenzo Vian sehr schön theatralisch getanzt, muss von der Frau Mama (also in dieser Besetzung von Xenia Wiest) noch zur Ordnung gerufen werden – sonst würde er wohl noch die ganze Nacht auf seinem Steckenpferd durchs Wohnzimmer pflügen.

Es wird Zeit, die Tänzerin der kindlichen Clara vorzustellen!

Saaya Iwata ist gerade mal dreizehn Jahre jung und erst seit September 2018 Studentin der Staatlichen Ballettschule Berlin. Was sie tanzt, hat bereits professionelles Karatgewicht: Sie hat starke schauspielerische Ambitionen, verfügt über Anmut und Würde bei jeder Bewegung und tanzt so sauber wie technisch wertvoll, ohne sich auf die Wirkung dessen allein zu verlassen. Saaya weiß offenbar schon, dass eine Künstlerin auf der Bühne nur dann bestehen kann, wenn sie der jeweiligen Situation einen ausdrucksvollen Impetus verleiht. Voilà!

Inhaltlich hat Clara hier sogar eine Heldentat zu vollbringen: Als der Nussknacker in der Schlacht mit den Mäusen verletzt wird, wirft sie mit einem Schuh nach dem Mäusekönig, der tatsächlich davon außer Gefecht gesetzt wird.

Man könnte nun psychologisieren und eine Form des bürgerlichen Fetischismus als wirksame Waffe der Frau erkennen…

Schülerinnen von der Staatlichen Ballettschule Berlin beim Schlussapplaus nach „Der Nussknacker“ beim Staatsballett Berlin. Fein, nichts als fein! Foto: Gisela Sonnenburg

Aber auch Saayas Mitschülerinnen und Mitschüler aus der Tanzhochburg vom Prenzlauer Berg – dem Berliner Stadtteil, in dem die „Staatliche“ sich befindet – müssen gelobt werden, und das nicht zu knapp:

Anders als die Kinder der Uraufführung 1892 in Sankt Petersburg, wo es im Kinderballett ein ziemliches Durcheinander und letztlich sogar Chaos gegeben haben soll, hat der Berliner Ballettnachwuchs von der Profi-Schule bei den Proben und beim Unterricht gut aufgepasst und weiß sich souverän und sicher mit den Choreografien zu bewegen.

Außer den niedlichen Kinder-spielen-Kinder-Passagen geht es auch noch um eher Ungewöhnliches, aus Tänzersicht.

Denn kaum kommt nächtliche Ruhe in die Bühnenszene, träumt Clara auch schon – und hat zunächst einen Alptraum.

Der Mäusekönig versammelt hier seine mäusischen Untertanen und zieht in den Krieg, gegen den hübschen Nussknacker und seine Zinnsoldaten.

Weil Fritz am Weihnachtsabend den Nussknacker, den Clara geschenkt bekam, kaputt spielte (bzw. ihm den Kopf abriss, als er ihn Clara entwenden wollte), träumt Clara jetzt, der Nussknacker liege verletzt im Bett und werde dort von grässlich grauen Mäusen bedrängt. Erst der Knall einer Kanone weckt den zackigen Holzmann – und fortan tanzt er den Krieg gegen die Mäuse als Krieg des Guten gegen das Böse.

Putziger als die Soldaten sind indes die Mäuse zu betrachten. Sie haben mächtig Beute gemacht – Käsehappen, Kuchenstücke, Obst – und während sie diese zunächst nur vor dem Feind in Sicherheit bringen wollen, müssen sie sie bald als Wurfgeschosse gegen die übermächtige Soldaterie einsetzen.

Vornehme Verbeugungen vor dem Publikum beim Schlussapplaus nach „Der Nussknacker“ beim Staatsballett Berlin. Foto: Gisela Sonnenburg

Schließlich wird der Nussknacker, mit Maske tanzend, verletzt – und Clara findet sich weinend über seinem scheinbaren Leichnam.

Was für ein Horror für einen Weihnachtstraum! Kaum verliebt dieses junge Mädel sich, da findet sie den Liebsten im Traum schon tot…

Im 19. Jahrhundert – und auch später, etwa in den beiden Weltkriegen, oder auch an anderen Orten – ist das aber eine fast normale Angst junger Frauen, ihre Männer an den Krieg zu verlieren.

Claras Alp ist also keineswegs grotesk oder weltenfern – und er ist auch nicht kindlich, was man angesichts putzig aufgemachter tanzender Mäuse denken könnte. Die tanzenden Mäuse sind indes fürs kindliche Publikum ersonnen – für Clara sind sie gar nicht witzig, und wenn man bedenkt, wie oft die Menschheit schon in den Krieg gezogen ist, muss man die Todesgefahr, die von ihm ausgeht, für bare Münze nehmen.

Außerdem waren Mäuse im 19. Jahrhundert durchaus gefährliche Bestien. Nicht einzeln, sondern in massenhaften Scharen machten sie Vorräte ungenießbar oder zerstörten hölzerne Gewerke. Die kleine Feldmaus, die heute in Städten über Balkone und Terrassen huscht, ist zwar nicht gefährlich und auch zu scheu, um ins Haus zu kommen. Aber die Hausmaus, deutlich größer und gröber gebaut, überträgt Krankheiten und verleibt sich fast alles ein, was der Mensch auch für genießbar häl.

E. T. A. Hoffmann war kein irrsinniger Fantast, wenn er Mäuse zu einer feindlichen Armee erklärte.

Ksenia Ovsyanick eilt, um den Dirigenten zum Applaus zu holen: Das Staatsballett Berlin nach „Der Nussknacker“ beim Schlussapplaus. Foto: Gisela Sonnenburg

Für Clara kommt aber im Traum der Wendepunkt. Das ist das Märchenhafte an dieser Erzählung:

Während alles um sie in Dunkelheit und Grauen versinkt, wird Clara flugs erwachsen. Und der Prinz vor ihr ist kein kindlicher, erst zum Leben erwachter, dann von Mäusepfoten erledigter Nussknacker mehr – sondern ein wunderschöner, charmanter Mann.

Er wird wach, während sie noch mit den Händen vorm Gesicht um ihn weint… es ist der Primoballerino Dinu Tamazlacaru, der sich hier wie von einer Zauberhand zu neuem Leben erweckt, erhebt – und es ist die Primaballerina Ksenia Ovsyanick, der er die Hände von den Augen nimmt, damit sie glücklich ist.

Als sich der dunkle Vorhang hinter ihnen hebt, erleben wir einen verschneiten Winterwald wie aus dem Bilderbuch.

Überhaupt sind die Bühnenbilder hier kleine Wunderwerke. Einige wurden den Originalbühnenbildern von 1892 nachempfunden. Wie dem aktuellen Programmheft zu entnehmen ist, hat Konstantin Iwanow für die Uraufführung durchaus ähnlich gearbeitet.

Zunächst mal aber verströmt der Winterwald eine ganz wundervolle Stimmung, und das liegt nicht nur am Bühnenbild, sondern vor allem auch am Tanz unseres Traumpaares!

Ksenia Ovsyanick beim Schlussapplaus nach dem „Nussknacker“: ein wunderschönes Debüt als Clara! Foto: Gisela Sonnenburg

Ksenia Ovsyanick weiß so viel Ausdruck in ihre Ports de bras und so viel Freude in ihre elegante Beinarbeit zu legen, dass man ihrer Clara sofort glaubt, dass sie sich endlich frei und erwachsen genug fühlt – im Traum des kleinen Mädchens – um der großen Liebe zu folgen. Ohne Angst gibt sie sich dem Prinzen, dessen Tod sie eben noch beweinte, hin – und wähnt sich in jenen Glücksgefilden, in die nur frisch Verliebte Zutritt haben.

Jede Arabesque von ihr ist ein Liebesschwur, jede Attitude eine Demonstration des Jubels. Jeder Sprung in die Arme ihres Prinzen gleicht einem laut gerufenen „Ja!“ – und jede Pose, wenn er sie hält und hebt, einem Triumph der ersten erotischen Liebe über alles Böse dieser Welt.

Dinu Tamazlacaru ist dabei viel mehr als nur ein ebenbürtiger Partner. Er ist zu einem besten Tänzer der Welt gereift, während er als Erster Solist beim Staatsballett Berlin und als Gasttänzer bei vielen internationalen Galas seine Erfahrungen machte.

Jetzt zeigt er, wie man eine Frau glücklich macht, indem man ihre Taille sorgsam, aber feinfühlig umfasst und sie sich um die eigene Achse drehen lässt wie in einer raffinierten Trickshow. Es scheint, seine Herzenskönigin schwebt beim Drehen!

Mit seinen grandiosen Sprüngen ist Tamazlacaru ohnehin schon eine Tanzlegende. Weil aber auch sein mimisches und gestisches Spiel bis in jeden Sekundenbruchteil hinein stimmig und expressiv ist, zeigt er seine Seele trotz oder gerade wegen all seiner technischen Fertigkeiten in seiner Kunst.

Da lacht einem das Herz, wenn man ihn frohlocken und posieren sieht!

Ein süßes Bühnenpaar und ein famoses Team: Ksenia Ovsyanick und Dinu Tamazlacaru beim Schlussapplaus nach „Der Nussknacker“ mit dem Staatsballett Berlin. Foto: Gisela Sonnenburg

Mit edelmütigen, völlig unverwackelten Balancen, mit groß angelegten, dabei wunderschön zarten Ports de bras, mit einer detailreichen Kopf-, Hand- und Fußarbeit und natürlich mit faszinierenden Beinstreckungen und Sprüngen mag man kaum den Blick von ihm wenden.

Ja, mit diesem Traumprinzen würde man auch durch die Nacht gehen und von einem Zauberwald aus in eine neue, geheimnisvolle Welt finden.

Hier ist es so, dass der Jubel, der die Stars förmlich überschüttet, vom corps de ballet noch gesteigert wird.

Denn die Damen vom Staatsballett Berlin machen ihrem Ballettmeisterteam mal wieder alle Ehre – und tänzeln als in das Leben selbst verliebte Schneeflocken über die Szene; im Walzertakt, aber so schwerelos, als befänden sie sich in überirdischen Sphären.

Und sie sind synchron, trotz aller Finessen der Choreografie – und trotz der voluminösen Kopfaufbauten, in denen Schneeball-Spieße stecken, die das Tanzen gewiss nicht eben erleichtern.

Auf den Figurinen und Fotos von 1892 sind allerdings Kinder und Jugendliche, also extrem junge Ballettdamen, als Schneeflocken zu sehen. Ihre Schneeballspieße stehen unregelmäßig ab und sind auch nicht gerade, sondern oft etwas schief oder gekrümmt.

Man ahnt, welch eine Mühe man damals hatte, die Tücke der Materie zu bändigen…

Kein Wunder, dass das 52-köpfige Kinder- und Jugendballett der Schneeflöckchen damals aus dem Ruder lief und in zeitgenössischen Berichten als „Chaos“ tituliert wurde.

Davon ist heute beim Staatsballett Berlin natürlich keine Spur zu finden, und das ist auch gut so. Die Aufführung soll ja erstens nicht rekonstruiert werden und zweitens besteht auch niemand darauf, fehlerhafte Darbietungen für sakrosankt zu erklären.

Und so genießt man in der Deutschen Oper Berlin den schönsten Schnee, den es für Theaterfans überhaupt geben kann!

Schneeflöckchen ganz groß in Form: Das Staatsballett Berlin begeistert mit perfekt und trotzdem poetisch getanzten Schneeflocken im „Nussknacker“. Foto: Bettina Stöß / Staatsballett Berlin

Als Drosselmayer mit einem goldenen Schwan in Kahnform auftaucht, macht das die Märchenstimmung perfekt.

Das Liebespaar darf einsteigen und über die Bühne segeln, geleitet vom Meister der Illusionen, der nach der Pause zeigt, wohin die Reise ging.

In der Pause stellt man fest, dass der hauptstädtische NGO-Anti-Lobbyismus auch vor Ort in Berlin nicht nur wirkungslos ist. Zwar werden keine Unterschriften gegen Tierversuche gesammelt, aber es gibt an den Theken der Deutschen Oper neuerdings keine Strohhalme mehr. Denn diese waren ja aus Plastik, und weil der Mensch zu blöde oder auch zu habgierig ist, Plastik sachgerecht zu entsorgen und er darum massenweise illegal ins Meer gekippt wird, muss nun an allen Ecken und Enden Plastik eingespart werden.

Auf dass die eine oder andere Barbe, Walmutti oder Krake länger lebt und uns nicht mit Plastikteilchen vergiftet, wenn sie auf unserem Esstisch landet.

Limonade schmeckt auch ohne Strohhalm – und bei einem so erfrischenden Ballettprogramm wie diesem „Nussknacker“ würde man sogar eine Diät spielend durchhalten.

Wenn der Vorhang wieder aufgeht, ist es ohnehin um jedweden Verstand geschehen: Die kleinen Engelchen, die da in einem wabernden Nebelfall mit Goldlöckchen und kleinen Lichtern brillieren, sind wirklich zu putzig, um noch irgendwie über den Sinn oder Unsinn von Weihnachtsballetten nachzudenken.

Engelchen beim Applaus! So zu sehen mit der Staatlichen Ballettschule Berlin nach dem „Nussknacker“ beim Staatsballett Berlin. Foto vom Schlussapplaus: Gisela Sonnenburg

Selbstverständlich haben diese Engel ein Lebensrecht im Ballett, und selbstverständlich muss es Weihnachten den „Nussknacker“ geben!

Die Staatliche Ballettschule Berlin ist einmal mehr zu bedanken, dass sie das Staatsballett mit so fleißigen und gelehrigen Jungtalenten versorgt.

Wahrscheinlich darf man sich als Zuschauer angesichts dieser himmlischen Schar auch ganz heimlich etwas Besonderes zu Weihnachten wünschen!

Unser Liebespaar kommt derweil in der Heimat des Prinzen an, in der aus lauter Süßigkeiten gezimmerten Konfitürenburg, einer Art Schlaraffenland als Stadtstaat, wo die hübschen Schwestern des Prinzen – allesamt so zierlich wie Porzellanpüppchen – ganz im Sinne der Königin dieses Zauberreichs ein abwechslungsreiches Festprogramm organisieren.

Der Anlass ist die Ankunft von Prinz Coqueluche – so heißt unser Märchenprinz hier nämlich, übersetzt: „Prinz Keuchhusten“ – der seiner Frau Mama, der Königin, mit feuriger Gebärdensprache erzählt, wie er zu seiner Liebsten Clara kam.

Dinu Tamazlacaru macht das so innig und verständlich, dass man meint, ihn sprechen zu hören. Pantomime kann langweilig sein oder mehr faszinieren als Sprechtheater – hier haben wir es mit höchster Faszination zu tun, zumal jede Geste von tänzerischer Anmut getragen wird, ohne, dass es kitschig oder versüßlicht wirkt.

Die Frau Mama ist denn auch hoch erfreut über die gute Wahl ihres Sohnes und setzt Clara zum Zeichen ihres Einverständnisses eine proppere Krone auf, die jedem Kinderzimmer zur Ehre gereichen würde.

Und dann – Leinen los für ein Fest, das man so nur zur Weihnachtszeit in Konfitürenburg zu sehen bekommt.

Wobei es hier natürlich nicht mehr kalt und gefährlich ist, sondern ein immerblauer Sommerhimmel über einer Art paradiesischem Klima wacht.

Paradiesisches Klima? Spanien? Richtig!

Spanien olé! Sarah Brodbeck und die Jungs vom „Danse espagnol“ beim Schlussapplaus nach dem „Nussknacker“ in der Deutschen Oper Berlin. Foto: Gisela Sonnenburg

Den Beginn macht Sarah Brodbeck mit den vier Herren Marco Arena, Alexander Bird, Cameron Hunter und Konstantin Lorenz im Gefolge als Danse espagnol: Olé – da rauschen die roten Rüschen, und auch ohne Kastagnetten verbreitet sich andalusisches Flair.

Ursprünglich sollte dieser Tanz übrigens zugleich den Genuss von Schokolade verherrlichen – eine gedankliche Verbindung, die uns heute nicht mehr nahe liegt, die für die Zeitgenossen Petipas aber Sinn machte. Allerdings wird auch heute noch die erotisierende Wirkung der Schokolade hier und da gepriesen, und darauf findet sich hier eben eine Anspielung.

Ebenso sollte der Danse oriental einem weiteren leiblichen Genuss, nämlich dem von Kaffee, gewidmet sein.

Gregor Glocke debütiert hier höchst beglückend als lasziver Lusttänzer, der mit den vier Haremsdamen Filipa Cavaco, Jordan Mullan, Katherine Rooke und Georgeta Varvarici aufreizend, aber nie obszön begleitet wird.

Ein fulminanter Auftritt, der einen niemals vergessen lässt, dass der Orient mal etwas ganz anderes war als Kopftuchzwang und Steinigung.

Putzig-keck dann der Danse chinoise von Yuka Matsumoto und Wei Wang. Sie stehen für den eigentlichen Osten, von Russland aus gesehen – und verkörpern zudem die asiatische Welt, die der europäisch geprägten Hochkultur Russlands als das Fremde schlechthin erschien.

Gregor Glocke – er gab sein Debüt an seinem Geburtstag, herzlichen Glückwunsch zu beidem! – und die Damen vom „Danse oriental“ beim Schlussapplaus nach „Der Nussknacker“ beim Staatsballett Berlin. Bravo! Foto: Gisela Sonnenburg

Statt mit einem altrussischen Kosakentanz wie in der Uraufführung 1892 – die Musik schreibt an dieser Stelle eigentlich zwingend Kosaken vor – wird dann mit dem munteren Danse des bouffons ein lustiges Zirkuselement auf die Bühne geholt.

Alexander Shpak springt mit Perücke und wespenfarbenem Clownskostüm durch einen Goldreif, und die Schüler der „Staatlichen“ beweisen, dass auch ganz junge Narren lustige Kerlchens sind. Bravo!

Alexander Shpak (vorn) und tolle Jungs von der Staatlichen Ballettschule Berlin nach dem „Nussknacker“ vom Staatsballett Berlin. Prima! Foto vom Schlussapplaus: Gisela Sonnenburg

Fünf Rohrpfeifen – die im 19. Jahrhundert als Spielzeug weit verbreitet waren – stellt dann der Danse des Mirlitons dar: Iana Balova, Maria Boumpouli, Cécile Kaltenbach, Alizée Sicre und Clotilde Tran illustrieren eine heiter beschwingte Erscheinung der Weiblichkeit, die sich offenbar gut mit dem hellen Klang von Flöten vereinbaren lässt.

Unter dem gigantischen Monsterrock von Mère Gigogne, der an einen überdimensionalen Kaffeewärmer erinnert, kommen dann nochmal viele bunt aufgemachte kleine Ballerinen hervor: lauter Ballettschülerinnen. Ach, sie haben so eine Lust zu tanzen, es macht Freude, sie mit ihren wehenden Schürzen zu sehen!

Sind sie nicht alle bald eine Clara? Überhaupt: War oder ist nicht jede Frau eine Clara, insgeheim?

Das sind aber hübsche Rohrpfeifen! Die „Mirlitons“ nach dem „Nussknacker“ vom Staatsballett Berlin beim Schlussapplaus. Foto: Gisela Sonnenburg

Der Goldene Walzer gibt darüber nicht direkt Aufschluss. Aber er bezaubert und betört, denn so ein hübsches Ballett aus golden glänzenden Butterblumen gibt es sonst nirgendwo!

Und das Staatsballett Berlin lässt sich nicht lumpen, diese Walzerschritte – zur Melodie vom Blumenwalzer – führen vor, wozu große Corps unabdingbar nötig sind. In Reihen und mit Girlanden wurde schon zuvor von diesen süßen Paaren getanzt, jetzt geht es weiter mit Blumenbögen.

Die Tänzerinnen und Tänzer bilden Paare, diese wiederum Kreise, innerhalb der kreisenden Bewegungen wird sich nochmals gedreht. Juchei! Und sogar die Grands jetés en tournant der Herren sind dabei so synchron und vollkommen, dass man es kaum aushält, sitzen zu bleiben, statt mitzutanzen.

Man gerät in einen Rausch schon vom bloßen Zusehen – und man nimmt sich vor, demnächst mal wieder Wiener Walzer zu tanzen, denn offenbar ist dieser Tanz überhaupt nicht banal oder biedermeierlich, sondern höchst erhebend und aufbauend.

Warum Clara aber so weit im Traum reisen muss, um ihr Glück zu finden, bleibt ein Rätsel, das jede und jeder für sich beantworten darf.

Die Flucht aus dem Elternhaus ist ihr jedenfalls im Schlaf gelungen!

Herzliche Freude beim Applaus nach „Der Nussknacker“ bei Ksenia Ovsyanick und Dinu Tamazlacaru mit dem Staatsballett Berlin. Foto vom Schlussapplaus: Gisela Sonnenburg

Vielleicht hätte sie sonst nirgendwo den Grand Pas de deux mit ihrem Traumprinzen tanzen können.

Welch ein Höhepunkt dieses Balletts!

Ksenia Ovsyanick und Dinu Tamazlacaru tanzen beseligt und makellos, aber mit viel Verve und Vitalität den großen Hochzeits-Pas-de-deux.

Dass er sie auf einen Schleier stellen und dann ein Stück ziehen darf, zeigt die Verantwortung, die so ein Märchenprinz für seine Schöne hat.

In den Solo-Variationen und Paartänzen des Grand Pas de deux aber kulminieren technisches Know-how mit äußerster Hingabe – und die zwei sind ein fulminantes, begeisterndes Paar, das einen immer wieder an die Liebe glauben macht.

Clara hat hier das lieblich-energetische Solo der Zuckerfee „geerbt“, das ursprünglich für die Herrscherin über das süße Traumland kreiert wurde.

In der Version der Uraufführung tanzt nämlich nicht Clara den Grand Pas de deux, sondern ihre künftige Schwiegermutter, und zwar mit ihrem Kavalier (in anderen Versionen mit ihrem Sohn, dem Prinzen, was allerdings anrüchig wirken kann).

Das Solo darin ist von besonderer Güte und choreografischer Verspieltheit – die Musik dazu war eine kleine Sensation, denn Tschaikowsky hatte in Paris das damals neuartige, Xylophon-artig klingende Instrument Celesta entdeckt und war ganz wild darauf, es als erster in einer großen Orchesterarbeit zu benutzen.

Das Solo der Zuckerfee ist als einer der Höhepunkte der klassischen Ballettgeschichte anzusehen und unbedingt mit so heftigem weiblichen Liebreiz zu tanzen, wie nur irgend möglich. Kleine klopfende Schläge des Fußes im Cou de pied haben hier eine so hohe Bedeutung wie der Triller in der Geschichte der Opernarie, und was man aus kleinen Sprüngen und seitlichen Ports de bras so allen zaubern kann, ist von dieser Kombination hier insbesondere zu lernen.

Es ist ein Solo von der weiblichen Macht durch weibliches Wirken!

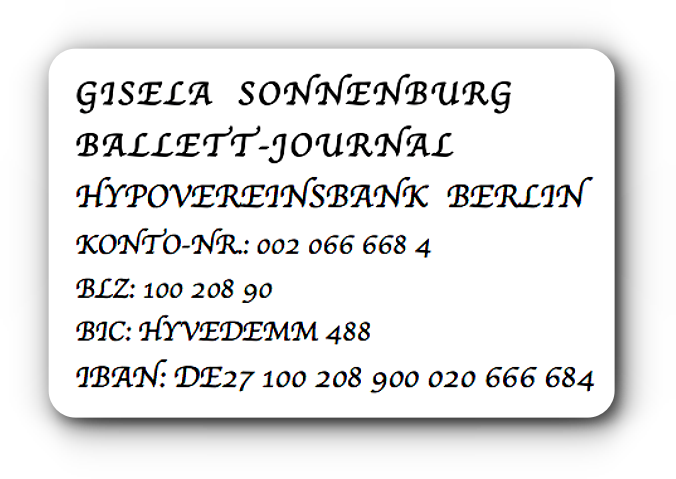

Für freiberufliche journalistische Projekte wie das Ballett-Journal, das Sie gerade lesen, gibt es keinerlei staatliche Förderung in Deutschland – und dennoch machen sie sehr viel Arbeit. Wenn Sie das Ballett-Journal gut finden, bitte ich Sie hiermit um einen freiwilligen Bonus. Damit es weiter gehen kann! Im Impressum erfahren Sie mehr über dieses transparente Projekt, das über 500 Beiträge für Sie bereit hält. Danke.

Alexander Gorsky hat allerdings 1919 die Macht der Matriarchin in Konfitürenburg gewissermaßen aufgehoben, indem er die Königin – wie auch hier in der Berliner Version von Medvedev und Burlaka zu sehen – zur Schreitrolle degradierte.

Eigentlich aber ist es ein Feensolo, eben das der Zuckermandelfee, auch Zuckerfee genannt, im Angloamerikanischen als Sugar Plum Fairy bekannt, im Französischen als Fée dragée.

Ein Stück weit hat Gorsky hier mal wieder etwas amputiert, das Petipa und Iwanow selbstverständlich war: die Huldigung vor der Stärke der Frau, die als Königin nicht nur einherschreitet, sondern mit ihrem Tanz auch das Publikum in ihren Bann zwingt.

Nun muss man das in der Berliner Version so umdeuten, dass die kleine Clara sich in ihrem Traum bereits so weit als Frau entwickelt hat, dass sie dieses majestätische Manifest von Feminität wie eine Erwachsene zu tanzen, also vorzutragen, weiß. Dann macht es auch mit der von Gorsky vorgenommenen Änderung der Besetzung Sinn.

Ich möchte aber darauf hinweisen, dass Versionen vom „Nussknacker“, die sich hier stärker an der Urfassung von 1892 orientieren und der Zuckerfee mehr Macht – und also mehr Tanz, inklusive diesem Solo – zusprechen, durchaus ihre Berechtigung haben.

Die Königin beim Applaus: Martina Böckmann ist keine Zuckerfee, aber als Mutter des Prinzen in Konfitürenburg zu sehen – hier nach „Der Nussknacker“ beim Staatsballett Berlin. Foto vom Schlussapplaus: Gisela Sonnenburg

Zum Glück kann Ksenia Ovsyanick alle Widersprüche durch ihre ausgereifte Interpretation ausgleichen. Sie ist eine erfahrene Tänzerin, die mühelos eine Clara zeigt, die sich als Idealbild schon als Frau erlebt und nicht mehr nur als Mädchen.

Zur Königin wird sie hier nicht nur durch die Heirat und die Krönung, sondern auch durch ihren Tanz und ihre eigene Kraft der Imagination, die sie selbst realisiert.

Dinu Tamazlacaru macht es ihr als Prinz dabei aber auch nicht eben schwer! Für so einen Partner lohnt es sich zu träumen.

Er reitet durch die Luft mit seinen hohen Sprüngen, und in den vielfachen Pirouetten, den Tours en l’air wird er raffinierterweise auch mal von seinem Herzensfräulein in Piqué-Pirouetten umrundet.

Ksenias Fouettés dann reizen ebenso zum Szenenapplaus wie seine Grands jetés en manège, die so tadellos und freudenvoll sind, dass man es bedauert, wenn sie nach rasanter Umrundung der Tanzfläche enden müssen.

Wenn dieses Paar im „Fisch“ posiert, dann hat man seinen persönlichen Eindruck eines perfekten Postkartenmotivs für immer im Gedächtnis.

Noch ein Blick auf das Erfolgspaar Ksenia Ovsyanick und Dinu Tamazlacaru nach dem „Nussknacker“ beim Staatsballett Berlin. Yeah! Foto vom Schlussapplaus: Gisela Sonnenburg

Und wenn Dinu seine Partnerin Ksenia weit über seinen Kopf empor hebt, um ihr Gelegenheit zu geben, sich hoch oben elegant in ein Cambré zu biegen, dann ist es, als habe man diese Hebung noch nie vorher gesehen, so voller Poesie und Grazie ist sie hier.

Eigentlich ist der Ballettabend hiermit vorbei. Was kann nach einem solchen Pas de deux noch kommen?

Genau: Das Finale, das hier aus einem Aufzug der Folkloren besteht.

Marius Petipa wollte übrigens ursprünglich noch eine Apotheose, in der sinnbildhaft Bienen um einen Bienenkorb herum tanzen. Der Fleiß sollte ins Gedächtnis gerufen werden: Fleiß und Gehorsam, um sich daran zu erinnern, dass so ein Paradies wie das Schlaraffenland – also Konfitürenburg – nicht umsonst zu haben ist.

Mir ist keine einzige „Nussknacker“-Inszenierung aus dem letzten oder diesem Jahrhundert bekannt, die diese Szene noch umgesetzt hätte. Fast ein Grund, sie sich zu wünschen!

Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, aus heutiger Sicht: traditionellere, um zu einem hübschen Schlussbild zu kommen.

Hier ist es so, dass alle Konfitürenburgerinnen und Konfitürenburger fein und festlich gruppiert auf der Bühne versammelt sind, um dem guten alten Magier Drosselmayer zum Ade zu winken – denn er muss als Einziger zurück in die Winterwelt der Städte, in denen die Menschen genau einmal im Jahr, nämlich zu Weihnachten, zueinander lieb sind.

Engel von ballettösen Gnaden! Kinder von der Staatlichen Ballettschule Berlin sind auch ganz jung schon sehr professionell – so zu sehen in „Der Nussknacker“ beim Staatsballett Berlin. Foto vom Schlussapplaus: Gisela Sonnenburg

Bleibt, sich an das Credo des Theaterdirektors, Diplomaten, Museumsdirektors und Kostümbildners Iwan A. Wsewoloshski zu erinnern, der maßgeblich zum Zustandekommen des „Nussknackers“ beigetragen hat. Er befand: „Das Theater ist eine universelle Schule des Menschen, unabhängig von dessen Alter, Beruf oder Einkommen.“

„Der Nussknacker“ beweist es!

Gisela Sonnenburg

Die Alternativbesetzung tanzen Daniil Simkin in der Titelrolle und Yuria Isaka zu Gast als Clara beim Staatsballett Berlin.

Weitere Besetzungen bestehen aus Dinu Tamazlacaru mit Yolanda Correa sowie aus dem Newcomer Murilo de Oliveira mit Ksenia Ovsyanick. Und allesamt sind sie absolut sehenswert!