Gute Laune beim Applaus: Das Semperoper Ballett nach „Impressing the Czar“ von William Forsythe. Foto: Gisela Sonnenburg

Kennen Sie das? Man sitzt im Theater und lächelt. Und kann das Dauergrinsen gar nicht abstellen… weil das, was man sieht, fortlaufend entzückt und ständig neue emotionale oder witzige Höhepunkte anliefert. So ergeht es mir in „Impressing the Czar“ in der Semperoper in Dresden: Das Semperoper Ballett hat – erst als dritte Compagnie weltweit – das abendfüllende Stück von William Forsythe, das 1988 uraufgeführt wurde, einstudiert – und präsentiert es jetzt, kurz nach der Erstaufführung der Dresdner Version, schon in der zweiten Besetzung.

Da steht dann meine inoffizielle Dresdner Lieblingstänzerin Courtney Richardson in superben Pas de deux auf der Bühne, mit einem meiner weiteren inoffiziellen Dresdner Lieblingstänzer, István Simon – ganz so, als sei der inszenierte Wirrwarr um sie herum einfach gar nicht da. Dieser erste Akt heißt nicht umsonst „Potemkins Unterschrift“: Er ist ein Fake, ein Blöff, ein Möchtegern-Handlungsballett, in dem stets und ständig viele Dinge gleichzeitig passieren und doch anscheinend nichts davon ernst gemeint ist.

Fliegende Pfeile. Ein Kopf im Käfig. Schreien. Brüllen. Stöhnen. Hämmern! Jenni Schäferhoff führt mit geschmeidiger Frauenhand einen Auktionshammer, schwingt ihn, höchst musikalisch, von langsam und leise bis laut und heftig. Bumm, bumm, da saust das Ding auf den Boden nieder, während die schöne Jenni auf ihrem Liebhaber sitzt und sich vor dem Koitus durch solcherlei Geschäftshandlungsimitation in Stimmung bringt. Dann wälzt sie sich mit ihrem Macker auf dem Boden, als würde die Welt morgen untergehen – ach ja.

Julian Amir Lacey, als Mr. Pnut („P-Nut“) unersetzlich, steht derweil bildschön da, fast nackt, lacht, nimmt den überdimensionalen Bogen zur Hand, posiert, tanzt, lacht wieder… es ist eine Freude, so eine Witzfigur, so eine Verballhornung der schwül-katholischen Fantasien über den Heiligen Sebastian, im Scheinwerferlicht zu sehen.

Choreograf William Forsythe hat in dem 1988 kreierten Stück einfach alles auf die Pike genommen, was die Künstlergesellschaft damals bewegte. Sexuelle Perversionen. Paarbildung. Paarauflösung! Narzissmus. Gruppentänze!

Immer wieder bevölkern so genannte „Quintette“, also fünfköpfige Gruppentänze, die Bühne. Und es sind insgesamt sieben, nicht nur fünf Tänzer beteiligt!

Die Damen tragen dabei samtene, barock inspirierte dunkle Abendroben, Kostüme also, die auch aus Balletten von Jiri Kylián oder Nacho Duato stammen könnten. Sie bringen die Eleganz und die Leichtigkeit von höfisch inspirierten Reigen ins Spiel. Und sie zitieren auch Kylián und Duato – ein klitzekleines bisschen Ernst muss sein.

Aber da ist ja auch noch Agnes, mit Verve gespielt von Helen Pickett. Sie ist die zentrale Person hier, sie dominiert, sie ist die Schauspielerin, die Vermarkterin, die Mister Pnut („P-Nut“) am liebsten in zwei Fernsehshows gleichzeitig vermitteln will und darüber hinaus jederzeit für hektisches Herumgetue gut ist. Was für ein Ausbund an Power! Helen hat sich ihre Rolle maßnehmen lassen, und William Forsythe hat sie für Dresden passend gemacht. Picketts Text ist indes ein einziger Wortschwall, der fast den ganzen ersten Akt parallel zur Musik von Beethoven, Leslie Stuck und Thom Willems erfüllt. Akustisch prallt darum das Streichquartett von Beethoven auf Synthi-Musik mit harten Surrgeräuschen sowie auf Helens Wortgebell – was sich im Verlauf des Abends noch steigert.

„In the Middle…“ – und dazu petrolgrüne Kostüme. Was es damit auf sich hat, steht im Text. Foto: Ian Whalen

Am delikatesten aber sind die eingestreuten Pas de deux, die in der Premierenbesetzung übrigens von der so eleganten wie zarten Svetlana Gileva getanzt werden – und die direkt von George Balanchines „Rubies“ (aus seinen „Jewels“) inspiriert sind. Es sind ähnliche Linien, es ist eine ähnliche Geradlinigkeit wie bei Balanchine, es ist aber auch dieselbe Over-the-top-Haltung wie in „Rubies“, die dem Tanz einen Hauch von Satire und Komik verleiht.

Es ist ja enorm schwer, sowas zu tanzen, und dass das Semperoper Ballett hier ad hoc gleich mehrere Besetzungen auffahren kann, zeigt das große Potenzial der Company.

Aber auch das große Ensemble ist köstlich anzusehen an diesem Abend, vor allem im Schlussstück, der den vierten und fünften Akt ausmacht. Da kann man sich fast nicht mehr auf seinem Sitz halten, soviel gute Laune macht das Toben auf der Bühne, dabei ist es zugleich auch abstoßend, und diese Mischung ist äußerst reizvoll.

Wer gleich danach in ein Tanzlokal geht, ist bestens zu verstehen!

Doch dazu später. Erstmal sind wir am Ende des ersten Akts. Goldene Kirschen werden immer wieder als non plus ultra im Text von Agnes angepriesen, und auf der Bühne wird eine Staffage mit dem Kirschen-Zitat hin- und hergetragen. Wo sind die echten Kirschen?

Vielleicht sind nur Tänzer die wahren Kirschen? Duosi Zhu und Joseph Hernandez, Svetlana Gileva und Milán Madar geben zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen ihr Bestes, tanzen musikalisch-pointiert, schwungvoll und mit ausgezeichnetem Aplomb.

Die langsame Steigerung des Potemkin-Aktes zu einer einzigen akustischen und optischen Kakophonie ist von daher lässig zu ertragen, denn: Dieser Krach ist lustig! Und man vermisst den Rummel dann, sowie er abrupt aufhört – aber da geht es schon ab in die Pause.

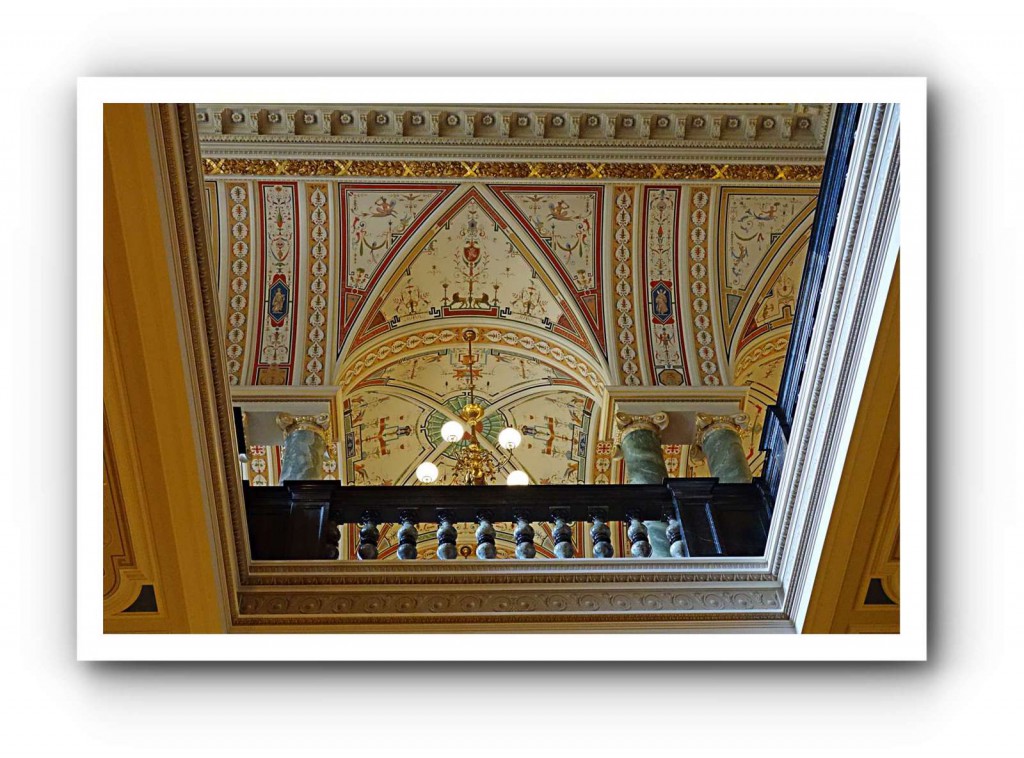

Eine Galerie in der Semperoper: Die Wandelgänge und Foyers versprechen Muße und Anregung, die Gedanken schweifen zu lassen. Foto: Gisela Sonnenburg

Die weiteren vier Stücke sind so kurz, dass keine zweite Pause nötig ist. Es folgt, gleich nach der Pause, die man gediegen in einem der schicken, prunkvollen Wandelgang der Semperoper oder auch draußen im Park verbringt, das weltberühmte Stück „In the Middle, Somewhat Elevated“ („In der Mitte, etwas erhöht“). Eigentlich hat man den Eindruck, es handle sich um ein eigenständiges Ballett, und tatsächlich wurde es schon 1987 choreografiert – die restlichen Akte bastelte Forsythe dann im Jahr darauf drum herum.

Und endlich sind die Kirschen da! Oben hängen sie. GOLDIG! Und ein Symbol zugleich für Armut und Reichtum des Theaters: Alles nur Kulisse hier… aber wirksam. Lustig. Der Minimalismus des Bühnenbilds ist übrigens William Forsythes sarkastische Antwort auf die Vorgabe von 1987, mit wenig Geld beim Bühnenbild auskommen zu müssen. Der Titel bezieht sich genau auf diese surrealen Früchte: In der Mitte, etwas erhöht.

Theater ist Bewegung – hier nochmal ein Blick auf den Applaus nach dem „Zaren“ in der Semperoper in Dresden. Foto: Gisela Sonnenburg

Da hängen nun die ominösen Kirschen und haben mit dem tänzerischen Geschehen unter ihnen nix zu tun. Zwei Tänzerinnen stehen da und warten offenkundig auf den Proben- oder Workshopbeginn. Aber da kommt von hinten ein Mann aus einer Gruppe, schickt die eine Tänzerin nach hinten und fängt an, mit der anderen aufs Feinste loszutanzen. Ballett, wie man es sehen will, entsteht: mit sensibel gleitenden Schritten, mit Hüpfern, mit Pirouetten. Ein Pas de deux, der aus lauter technischen Virtuositäten besteht, besticht – und Gruppentänze sind da, die zwar immer wieder ungewöhnlich sind in ihrer Kombination, die aber an eigenwilliger Ästhetik nichts zu wünschen übrig lassen.

Das Petrolgrün der Kostüme (die auch Forsythe kreierte) wurde übrigens legendär und auch schon öfters zitiert oder kopiert.

Inhaltlich barmt dieser Teil vom Ganzen fürs tänzerische Sein, fürs harte Arbeiten, um akrobatisch und gymnastisch fit zu sein, und er weckt auch Verständnis für fein ziselierte Schwingungen, so Good Vibes, gute Vibrationen, die fürs Tanzen unerlässlich sind und von denen man sowieso nie genug haben kann.

Der Pas de deux in „In the Middle, Somewhat Elevated“ ist berühmt und wird oft in Galas getanzt: Er ist ein Kernstück in „Impressing the Czar“, hier beim Semperoper Ballett in Dresden. Foto: Ian Whalen

Der dritte Akt dann ist mein heimliches Lieblingsstück in „Impressing the Czar“: Agnes alias Helen Pickett agiert in einem Gruselkabinett, das eine Mischung aus Bühne und Auktionshaus ist – und fackelt verbal den Kunstmarkt ab. Die Tänzer tragen goldene Anzüge, dazu komische, aber goldene Gebilde auf dem Kopf – und sie tanzen, als sei das Leben eine nie vergehende Show. GOLDIG! Zumindest hat es den Anschein.

Aber: Der Ausverkauf der Kunst wird vorgeführt, denn Forsythe sah die Profitgier der Spekulanten voraus. In den 80er Jahren war ein Picasso indes für viele Museen noch bezahlbar, im Vergleich zu heute.

Die Summen, die durch den entstandenen Megareichtum einzelner Teilnehmer dieser Weltgemeinschaft in absurde Höhen getrieben werden, lassen erahnen, wie ungerecht die Menschheit wirklich ist. Forsythe führt das ad absurdum, lässt dazu tanzen und hüpfen und Tänzer verkaufen, als seien sie lebende Kunstwerke. Einmal gibt Einer einen Laut von sich – huch, das Kunstwerk lebt! Aber auch das pariert die Auktionarin mit geldgeiler Miene, und wenn sie den einen „Artikel“ verkauft hat, hat sie nur noch die Sorge, auch gleich den nächsten gegen Knete loszuwerden.

Martialisch, aber alles in Gold: Akt Drei von „Impressing the Czar“, der in einem surrealen Auktionshaus spielt… der Lieblingsakt mancher Kenner des Stücks! Foto: Ian Whalen

Man hinterfragt nach diesem Stück so Einiges, das man sonst vielleicht als normal oder als weit entfernt vom heilen Balletthimmel betrachtet.

Dramaturgisch ist dieser dritte Akt die Fortsetzung des ersten. Er ist „La Maison de Mezzo-Prezzo“ benannt, womit offenkundig ein fiktives Auktionshaus gemeint ist. Statt Brettspielfläche, die im ersten Akt die rechte Bühnenhälfte füllte, gibt es jetzt den Tisch einer Auktionarin zu sehen, darauf steht symbolisch ein Tresor, in dem zeitweise ein lebender Tänzerkopf steckt. Ein martialisches Bild.

Aber der Kuddelmuddel, der im ersten Akt noch Dornröschen und Schwanensee parodierte, ist im dritten längst bitterer Ernst geworden: Der Kunstmarkt prostituiert die Kunst, hat mit Kunst nichts mehr zu tun, macht seine Geschäfte sogar auf Kosten der Kunst, ohne auf Qualität und Inhalte zu sehen.

Da fällt mir doch gleich die Pantomime aus dem ersten Akt wieder ein, die sich mehrfach wiederholte und die für Künstler eine besondere Bedeutung haben mag, zumal im Kontext mit dem dritten Akt:

„Ich bin schön, eine Prinzessin, und ich muss mich entleiben“, so in etwa lautet der Inhalt einer in einem Affentempo akkurat in den „Quintetten“ abgeleisteten Pantomime. Sie entspricht im Stil der klassischen Gestik, wie sie traditionell etwa in „Schwanensee“ verwendet wird.

Die zwischen allerlei tänzerischer Brillanz versteckte Pantomime passt in diesen so gar nicht zaristischen Abend. Denn der Kunstmarkt hat nur eine Zukunft: sich selbst auszulöschen. Damit die Kunst wieder frei als Kunst gesehen werden kann und die Werke wieder öffentliche Wirkung haben – im Original und dauerhaft, nicht als Leihgabe auf touristischen Wanderausstellungen.

Die Kunst, personifiziert von Mr. Pnut, wird denn auch schließlich abgeschossen: Während die Auktionarin vorn an der Rampe einen Pfeil in ihren Schreibtisch steckt (den sie mutmaßlich hasst, weil er ihr Arbeit macht), fällt hinten Mr. Pnut tot um. Einen goldenen Pfeil hält er sich dabei, als rage der aus seinem Bauch. Autsch! Schluss! Vorhang!

Überraschung! Lauter Erwachsene, als Schulmädchen kostümiert, füllen die Bühne – tanzend, tobend, eine Urhorde aus Tanzwut… in der Semperoper in Dresden. Foto: Ian Whalen

Man erwartet – nichts. Also wird man vom Schlussstück, dessen Titel „Bongo Bongo Nageela / Mr. Pnut goes to he Big Top“ den Folklorismus veräppelt und auf die Internationalität der Ruhmsucht anspielt, überrascht.

Es ist formal in zwei Teile geteilt, aber das ist eine Nummerierung auf dem Papier: Der vierte und fünfte Akt gehören zusammen, so, wie es im klassischen „Schwanensee“ auch nur einen vierten Akt gibt (obwohl das antike Aristotelische Drama fünf Akte hat).

Wie auch in Akt zwei handelt es sich um Tanz pur, um abstrakten Tanz, und dieser ist hier zugleich eine satirische Hommage an „Le Sacre du Printemps“. Das war der erste wirklich moderne Balletttanz, der kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs uraufgeführt wurde, aber erst nach der Erfahrung des Massensterbens in den Schützengräben verstanden wurde.

Hier aber ist alles viel spaßiger – und dadurch besonders hintergründig. 41 Tänzerinnen und Tänzer tragen dieselbe lächerliche Schuluniform, dazu Pagenkopffrisuren: Sie sind eine Parodie auf all die Schulmädchenfantasien und Pagenkopfperücken, die in Filmen und Revuen eine Rolle spielen.

Mal leicht und anmutig, mal heftig und derb stampfen und tanzen sie im Kreis, bilden Reigen, flattern hin und her, klatschen in die Hände, spornen sich gegenseitig an – und im ersten Teil liegt Mr. Pnut, noch aus dem dritten Akt übrig geblieben, in der Mitte scheintot am Boden, während der Goldpfeil steil aus seinem Bauch empor ragt.

Lauft, Kinder, lauft, sonst hat das Publikum weniger Spaß… Es wird viel gerannt im vierten Akt, auch danach noch: beim Schlussapplaus. Foto: Gisela Sonnenburg

Der fünfte Akt unterscheidet sich dadurch vom vierten, dass Mr. Pnut zu neuem Leben erwacht und immer wieder glorios-furios abhotten darf. Mit Pirouetten und Sprüngen, nach denen er allerdings stets, wie von der Tarantel gestochen, rennenderweise von der Bühne flüchtet. Als hätte er Angst vor sich selbst – oder als befürchte er, für seine Leistungen erneut abgeschossen zu werden, wie schon in Akt drei.

Die Schulmädchen-Verschnitte aber tun ihm nichts. Sie lassen ihn leben, feiern ihn sogar, und wenn sie entgegen des Uhrzeigersinns im Hüpfschritt ihre neumodischen Kollektiv-Rituale durchziehen – Motto: Wir sind die Besten, wir sind die Tollsten, wir sind die Einzigartigsten, und das als Dreidutzendteam! – dann muss man einfach noch mehr grinsen als ohnehin schon.

Die Stimmung (mood), in der man das Theater verlässt, ist das, was man im Englischen „kinky“ nennt: sexy, schrullig, spleenig, schlüpfrig, ein bisschen pervers – und auf jeden Fall ganz einfach irre gut drauf.

Gisela Sonnenburg

Wieder am 28. Mai sowie am 5. und 8. Juni und am 5. Juli in der Semperoper in Dresden

Mehr dazu auch hier:

www.ballett-journal.de/semperoper-ballett-premiere-czar/

Und hier:

www.ballett-journal.de/semperoper-ballett-czar/