Der weibliche Corps de ballet vom Semperoper Ballett nach einer Vorstellung von „La Bayadère“ beim Schlussapplaus: Schönheit und Disziplin in vollendeter Harmonie. Und: Kurzarbeit wird in Dresden noch nicht angedacht. Woanders ist sie längst Realität. Foto: Gisela Sonnenburg

Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Corona hat uns gelehrt, neu zu denken. Infektionsschutz geht vor, Vergnügen kommt danach – aber das heißt nicht, dass die Kunst ausfallen muss. Im Gegenteil: Neue Konzepte versprechen auch Erbauung. Problematisch ist es allerdings, wenn Politiker und Sachverwalter gemeinschaftlich ihre Kunsttempel auf finanzielle Schmalkost setzen. Denn Kurzarbeit wird auf Dauer keine Lösung sein. Die Kosten für die Hochkultur werden steigen, die Einnahmen werden nurmehr geringfügig sein. Ob uns dieser Zustand ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr oder noch länger betreffen wird, sei dahingestellt. Viele Staatstheater und Opernhäuser wissen in ihrer Not nicht weiter. Die Gesellschaft und unsere Regierungen müssen sich überlegen, was wichtiger ist: Nur die Wirtschaft zu unterstützen oder die lebendige Staatskultur zu erhalten. In Berlin fließen Fördergelder für Kultur in die Aufrechterhaltung von Clubs. Für Selbständige ohne hohe Fixkosten gibt es hingegen nichts mehr. Hallo? Drinks zu verkaufen, ist kein Merkmal von Kunst! Und Unterhaltungsmusik ist nicht dasselbe wie Kultur mit Bildungsanspruch. Und Opernsänger und Tänzer, Musiker und Journalisten können diese Gesellschaft immateriell bereichern. Es kann doch nicht sein, dass das Bruttosozialprodukt als Wert an sich gilt. Der Reichtum einer Gesellschaft muss sich in dem spiegeln, was sie sich an Kunst leistet. Staatliche Kulturergebnisse auf hohem Niveau für die bildungsaffine Bevölkerung – und nicht als Spaßvehikel für Touristen und Clubgänger – müssen gewährleistet werden, wenn man von einer europäischen Zivilisation und nicht nur von einer europäischen Wirtschaft sprechen will. Weil die Gesundheit jetzt vorgeht, werden die Zuschüsse auch an die Hochkultur steigen müssen. Das ist logisch. Sollte die Politik hier versagen? Die Hamburgische Staatsoper, die Semperoper in Dresden, das Stuttgarter Ballett und die drei Opernhäuser in Berlin – zum Beispiel – ringen nicht nur um den Selbsterhalt, sondern auch um die höchsten kulturellen Werte dieser Zivilisation, für die sie stehen. Für Staatskultur. In Stuttgart stellte das Baden-Württembergische Kunstministerium allerdings schon klar: Mehr Zuschüsse als vorgesehen soll es für die Staatstheater inklusive Oper und Ballett nicht geben. Mit so einem Basta dürfen Regierende allerdings nicht davon kommen. Publikum und Kunstschaffende sowie ihre Unterstützerinnen und Unterstützer sind hier gefordert: Öffnet den Politikern die Augen für die Bedeutung der Hochkultur!

Nicht nur Krankenhäuser und Supermärkte sind langfristig relevant für diese Gesellschaft, und nicht nur Partymucke und Restaurants sind wichtig. Die Hochkultur muss hier einen besonderen Stellenwert haben! Tänzerinnen und Tänzer, Orchestermusiker und Pianisten, Sängerinnen und Sänger, Balletttrainer und Dirigenten, Regisseure und Choreografen sind hoch talentierte Menschen, die meist seit ihrer frühen Jugend ihr Leben lang nichts anderes getan haben, als sehr viel zu arbeiten. Und: Sie erschaffen etwas, das jenseits des materiellen Gewinns liegt. Etwas, das bleiben wird – in einem Sinn, den wir alle bitter nötig haben.

Wir müssen zurück zum Grundverständnis von Staatskultur!

„Bei uns wird es keine Kurzarbeit geben“ – mit diesem mutigen Statement steht Peter Theiler, Intendant der Semperoper in Dresden fast alleine da. Wie lange wird man es in Sachsen mit der Staatskultur noch so halten können? Seien wir ehrlich: Wir wissen es nicht.

In Berlin hat man diesbezüglich die Waffen schon gestreckt. Georg Vierthaler von der Stiftung Oper in Berlin erkennt in der Kurzarbeit sogar einen Segen und ein Zeichen von Solidarität. Immerhin bedeutet Kurzarbeit nicht Entlassung.

Ende April setzte der Deutsche Bühnenverein mit verschiedenen Künstlergewerkschaften das erste Zeichen: Man einigte sich auf die Möglichkeit zur Einführung von Kurzarbeit an kommunalen Theatern und Orchestern.

Sich in paradiesischem Zustand selbst aus der Hand lesend: Das Ensemble des Hamburg Ballett malerisch im letzten Satz der „Fünften Sinfonie von Gustav Mahler“ von John Neumeier, so gesehen auf der Nijinsky-Gala XLV in der Hamburgischen Staatsoper. Kurzarbeit ist an der Hamburgischen Staatsoper wegen Corona übrigens mittlerweile bereits an der Tagesordnung, allerdings mit reichlich Aufstockung durch den Arbeitgeber. Wie wird die Zukunft werden? Foto: Kiran West

Die Hamburgische Staatsoper inklusive Hamburg Ballett hat als Erstes eine raffinierte Lösung für sich gefunden: Ihre Angestellten befinden sich zwar auf Kurzarbeit, die von der Agentur für Arbeit bezahlt wird und generell bei nur 60 Prozent des Gehaltes liegt, aber der Arbeitgeber, in diesem Fall die Staatsoper, stockt auf. So kommen die meisten Beschäftigten trotz der Corona-Krise auf rund 90 Prozent ihrer Bezüge. Ein cleveres Modell, dem sich die Stiftung Oper in Berlin angeschlossen hat und dem jetzt auch die Staatstheater in Stuttgart folgen – aber wie lange wird es ohne entsprechende Einnahmen in der kommenden Saison so gehen können?

Noch ist nicht mal ganz klar, welche Kosten es verursachen wird, Kunst auf hohem Niveau und unter Corona-Schutzregeln vorzubereiten und zu zeigen.

Wir müssen alle umdenken, in unserer Wahrnehmung von Kunst ebenso wie bei der Produktion von Kunst. Neue Möglichkeiten werden vielleicht auch neue Kosten verursachen. Und das muss ganz legitim sein!

Corona hat uns beigebracht, auf Vieles zu verzichten. Unter anderem auf ausverkaufte Opernhäuser. Für die nahe Zukunft sind zum Beispiel in der Semperoper in Dresden nur 330 Sitzplätze zum Verkauf geplant, in einem Haus, das 1.300 Plätze hat. Aber die Abstandsregeln sind selbstverständlich Pflicht und werden eingehalten, und das ist auch genau richtig so.

Schließlich muss das Infektionsrisiko nach Möglichkeit reduziert werden. Auf der Bühne wie im Zuschauersaal. Das muss für uns alle selbstverständlich werden.

Kunst mit Abstand – das ist die neue Vorgabe, die für kreative Köpfe auch spannend sein kann. Massenszenen werden wir damit zwar nicht auf der Bühne sehen. Aber dafür werden sich neue Ideen umsetzen lassen, die den gebotenen Spielraum sinnvoll und schön und sogar überraschend zu nutzen wissen. Freuen wir uns darauf!

Die Schwäne sind verzaubert – und harren ihrer Erlösung am See. Was für eine poetische Geschichte! Hier die Schwäninnen vom Staatsballett Berlin nach der „Schwanensee“-Vorstellung am 21.10.18. Wie wird es künftig sein – wird „Schwanensee“ ganz neu inszeniert werden? Schlussapplaus-Foto: Gisela Sonnenburg

Vielleicht werden transparente Zwischenböden zwischen Operngrund und Schnürboden eingezogen. Dann hat man mehrere Spielebenen zugleich – und doch viel Abstand zwischen ihnen.

Vielleicht werden filmische Projektionen auf Leinwänden oder mit Live-Videobeamern verstärkt eingesetzt. Dann singt die Tosca irgendwo in einem Büro im Opernhaus, wird aber live auf die Bühne übertragen, optisch und akustisch.

Und Tänzer finden vielleicht Raum auf mehreren Tanzflächen, die übereinander im Guckkasten des Bühnenraums hängen. Das könnte doch sehr spannend werden! Wenn die Technik mitspielt.

Auch Ballettopern – Opernballette – könnten sich so verstärkt inszenieren lassen.

Es wird sich sicher Vieles entfalten, es braucht nur ein wenig Zeit. Und Geld. Denn Kunst kostet, und das ist auch ganz normal.

Für die Politik ist allerdings das Rechnen wichtig. Sehen wir der Realität ins Auge:

Für die Gesundheit kann nur jeder dritte Platz in einem normalen Theater verkauft werden. Das bietet eine große Sicherheit – und kostet eben genau drei Mal so viel pro Platz. Plus Desinfektionsmittel und zusätzlichem Personal, das für Abstände und Anwendungen sorgt.

So leidenschaftlich sah „Schwanensee“ in der Inszenierung von Ray Barra 2006 beim Bayerischen Staatsballett aus. Und in der Zukunft? Das tolle Foto stammt von Charles Tandy.

Nun die Ticketpreise zu verdreifachen oder vorsorglich gleich mal zu vervierfachen, ist eine Lösung, die man hier ganz sicher nicht haben will. In Deutschland sind wir stolz darauf, dass die Welt- und Hochkultur – und nicht nur irgendein kultureller Kleinkram – für die Bevölkerung relativ preiswert zu haben ist.

Ja, es ist schlimm, dass in Zukunft nur rund 400 Menschen eine Oper, ein Ballett zugleich sehen können. Aber wir müssen das Beste daraus machen – und die Intensität, die eine solche Vorstellung bietet, genießen. Dafür haben wir dann neue Kunst, neue Kultur!

Hier ist die Politik gefragt. Es ist die Stunde der Politik, Verantwortung für die Hochkultur zu übernehmen. Es ist doch auch ihre Kultur, es ist die Staatskultur, die hier aufspielt, tanzt und singt.

Ohne das edle Damencorps gäbe es keinen „Schwanensee“, auch nicht in der Version von John Cranko, die das Stuttgarter Ballett aufführt. Foto vom Schlussapplaus im Stuttgarter Opernhaus: Gisela Sonnenburg

Es geht dabei nicht um Kommerz. Es darf hier auch nicht um Quote und Einnahmen gehen. Und nicht mal darum, was den Sponsoren gefällt. Die haben momentan mit sich selbst genug Probleme. Wir müssen wieder weg von der Wirtschaftlichkeit in der Staatskultur – und zurück zum Begriff einer Staatskultur, die wiederum selbst inhaltlich Verantwortung übernimmt. Nämlich die, etwas Anderes zu leisten, als Touristenunterhaltung und Vergnügungszirkus zu sein.

Auf Mallorca wurde der Ballermann wieder geschlossen. Und das ist richtig so.

Aber Staatskultur ist das immaterielle Aushängeschild eines Staates. Staatskultur ist das, womit der Staat mitteilt, dass er Kultur hat. Und nicht nur Alkoholgenuss mit Musik wie im Club.

Wir müssen wieder Respekt vor dem haben, was Menschen können, die nicht über durchschnittliche Talente, sondern über besondere Talente verfügen. Wir müssen ihnen aber auch weiterhin die Möglichkeiten geben, aus ihren Talenten etwas für uns zu machen.

Sollten Politiker nun flächendeckend der Meinung sein, die staatliche Kunst und mit ihr die Gehälter an Theatern und Opernhäusern, in Konzerthallen und Museen müssten entweder reduziert werden oder – wie der Wissenschaftsrat aktuell absurderweise empfiehlt – auf ein Anwachsen von Ticketverkäufen spekulieren, so sollten sie ihre Denkweise unbedingt ändern. So ein Denken über Kultur können und müssen wir getrost hinter uns lassen.

Die Masse der Besucher zu erweitern – das ist nicht länger das Ziel.

Wir leben nicht mehr 1999. Oder 2002. Wir leben auch nicht 2019. Wir leben im Zeitalter einer Pandemie.

Massenbespaßung findet live vor Ort nicht mehr statt. Sie ist zu gefährlich. So einfach ist das.

Videoübertragungen in Räume, in denen mit Abständen gesessen wird, werden Hochkonjunktur haben. Aber für den wahren Kulturgenuss live in einer Kulturstätte werden wir Einiges auf uns nehmen müssen.

Euphorische Stimmung beim Schlussapplaus mit dem Ballett Dortmund nach „Schwanensee“ von Xin Peng Wang. Das war vor Corona, wie alle Fotos in diesem Beitrag aus dem Archiv stammen. Was die Zukunft bringt? Wir müssen hoffen und handeln! Foto: Gisela Sonnenburg

Die Allgemeinheit wird das zahlen müssen, wenn sie nicht als Kulturbanausen alles vernichten will, was seit Jahrhunderten an Kunst auf Weltniveau in dieser Kultur gewachsen ist.

Es geht hier nicht um Rock und Pop und Zirkus für alle. Das Radiogedudel geht sowieso weiter, und die Popstars werden schon Wege finden, via Internet und Fernsehen à la „Geistershow“ zu ihren Fans zu kommen. Das ist Kommerz.

Jetzt zählt der Unterschied zwischen Kunst und Kommerz. Und da muss der Staat gerade stehen und Farbe bekennen.

Jene Kulturpolitiker wie Tim Renner, ehemals Staatssekretär für kulturelle Angelegenheiten in Berlin, die das auf Biegen und Brechen Kunst und Kommerz vereinen wollten, haben ausgedient. Auch Klaus Lederer, der aktuelle Berliner Senator für Kultur und Europa, muss jetzt lernen, stärker zu differenzieren. Laienkunst und Clubvergnügen sind das Eine. Hochkultur ist das Andere. Hochkultur ist das, was bleibt. Jahrhunderte lang.

Lederer und Kollegen müssen begreifen lernen: Staatliche Kunst wird in absehbarer Zeit nie mehr so hohe finanzielle Erträge einfahren wie in der jüngeren Vergangenheit. Und dennoch hat die Bevölkerung ein Anrecht auf sie. Auf Kunst. Auf große Kunst!

Kunst ist das, was man nicht runterschüttet wie ein Bier.

Kunst das, was bleibt – in den Gedächtnissen, den Zeitungen, den Büchern, der Geschichtsschreibung, im Internet.

Kunst ist das, wovor man Respekt hat – auch dann, wenn man es nicht kennt.

Kunst ist nicht reine Bespaßung, und Kunst ist nicht Kunstkonsum. Kunst ist genau das Andere!

Kunst ist das, was man nicht auskacken oder auskotzen kann.

Kunst hinterlässt nach ihrem Genuss Spuren ganz anderer Art.

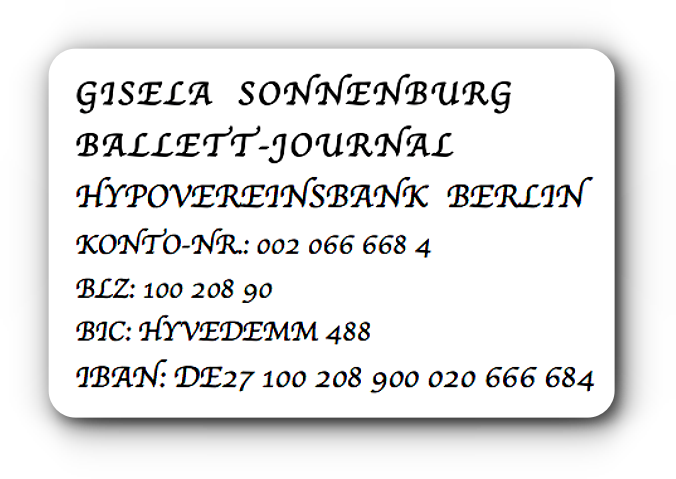

Auch Journalismus ist harte und kreative Arbeit: Unterstützen Sie bitte das Ballett-Journal! Spenden Sie! Kein Medium in Deutschland widmet sich so stark dem Ballett und bestimmten Werten wie das Ballett-Journal! Sagen Sie dazu nicht Nein. Honorieren Sie das! Und freuen Sie sich über all die Beiträge, die Sie stets aktuell und im Archiv hier finden. Es sind schon rund 680 Beiträge, die bereit stehen. Sie entstanden alle ohne Fördergeld. Aber sie nützen oft denjenigen, die gefördert werden. Und sie nützen vor allem dem interessierten Publikum! Wir danken Ihnen darum von Herzen für eine Spende. Oder auch zwei oder drei…

Es erfordert wirklich kein abgeschlossenes Studium, um zu erkennen, dass Corona die Welt verändert – auch und gerade die Bedingungen der Staatskultur.

Hier nun zu sagen: Seht mal zu, wie ihr zurecht kommt, entspricht nicht der europäischen Tradition, die sich – anders als die US-amerikanische – die Staatskultur eben als Teil des Staates gönnt. Und nicht als zusätzlichen Luxus, der von Privatgeldern abhängig ist.

Das war und ist der Unterschied zwischen Amerika und Europa.

Es muss uns wieder bewusst werden: Staatskultur ist in Deutschland genauso wichtig wie Behörden, Gerichte, Polizei und Verwaltung.

Opernhäuser, Orchester, Konzerthallen, Theater – schließt euch zusammen, zieht an einem Strang. Gründet Vereine oder eine Partei oder Stiftungen und kämpft für das, wofür ihr steht: für Hochkultur.

Lasst euch nicht abwickeln, lasst euch nicht kleinmachen. Ignoriert nicht die Gefahr, in der ihr seid! Überlegt euch im Sommer Konzepte. Und dann: Handelt!

Verhandelt. Gemeinsam. Mit der Politik, nicht gegen sie. Aber unerbittlich! Gebt nicht nach. Macht Vorschläge und lasst euch Vorschläge unterbreiten. Setzt euch durch – für die Kunst!

Euer Publikum wird zu euch halten, euch begleiten, euch folgen.

Und die Politik wird einsehen müssen, dass sie andere Arbeitsplätze vorrangig finanzieren muss als die in der Touristik und in der Verkehrswirtschaft. Kultur hat jetzt Vorrang! Kunst hat Vorrang!

Gisela Sonnenburg