Marcos Morau kreiert 2025 fürs Staatsballett Berlin ein Stück zum Thema „Wunderkammer“ und 2026 fürs Hamburg Ballett noch was Neues. Das internationale Publikum wählt ihn allerdings deutlich ab. Foto: Gisela Sonnenburg

Wenn sich Künstler in demokratischen Systemen scheuen, die Regierung zu kritisieren, ist das ein Alarmzeichen. Seit Aristoteles lebt die Kunst davon, direkt oder indirekt gegen die Obrigkeit zu opponieren. Seit jedoch Werbung, PR und Propaganda zunehmend Informationen durch Fake News ersetzen und Kunst immer öfter zu einer Art Firlefanz des ungetrübten Berieselns wird – Motto: Kunst ist laut und bunt, mehr braucht man nicht – gerät aus dem Blickfeld, was eigentlich im Zentrum stehen sollte. Wesentlich ist an Kunst aber nicht ihre bloße Aufmachung. Sie sollte geistig-intellektuell stark sein und sich nicht in einer irgendwie interessanten Optik erschöpfen. Ausgerechnet klassisches Ballett erfüllt diese Kriterien viel häufiger als etliche zeitgenössische Kreationen. Hintergründig kritisieren „Schwanensee“ und „Dornröschen“ die Machthaber – oder sogar ein ganzes gesellschaftliches System. Und selbst in der DDR fand getanzte Gesellschaftskritik etwa mit den Tänzen von Tom Schilling vielseitig auf die Bühne. In Zeiten, in denen Ballettintendanten mit Staatssekretärinnen öffentlich die Bussi-Bussi-Umarmung pflegen, muss man sich allerdings fragen, ob die DDR nicht schon längst von der Gegenwart überholt wurde, was Cliquenwirtschaft mit den Regierenden angeht. Ist da Kunst im eigentlich demokratischen Sinn überhaupt noch zu erwarten? Das Staatsballett Berlin nimmt gerade Anlauf, um uns ab Oktober 25 ein brandneues Stück von seinem „Artist in Residence“ Marcos Morau zu servieren. „Wunderkammer“ wird die Kreation heißen, und sie knüpft an das gleichnamige Konzept vom fantastisch-exotischen Sammelsurium an, das seit dem 17. Jahrhundert erst die europäischen Fürstenhöfe, dann die öffentlichen Museen zu Orten des Staunens machte. Wunderkammern stehen für ein skurriles Welttheater, das mit Versatzstücken aus der Realität gezimmert wird.

Die Ballet Brilliance Gala lockt mit Stars wie David Motta Soares aus Berlin, Maya Makhateli aus Amsterdam und Ines Macintosh aus Paris zu einem furiosen Programm, prall gefüllt mit viel Klassik und etwas Moderne, so wie es die meisten echten Ballettfans lieben. Nur am Sonntag, den 30.11.25! Tickets: hier! Foto: PR

Ob bei der Uraufführung am 31. Oktober 25 im Schiller Theater in Berlin nun wirklich Tanz und nicht nur eine Art moderne Modenschau stattfindet, wie es bei Morau meistens der Fall ist, bleibt abzuwarten. Immerhin aber dürfte ihn das Thema auf eine vielschichtige Spur leiten. Wunderkammern dienten naturwissenschaftlichem Interesse ebenso wie der Sensationsgier. Kristalle, Korallen, Tierpräparate, skurrile Vasen und andere Gebilde aus möglichst originell gemixten Materialien mischten sich mit Mitbringseln von Entdeckungsfahrten und Eroberungsfeldzügen. Weil damit der Kolonialismus unweigerlich zum Thema wird, kann es sein, dass Morau vor allem darauf abstellt und das fragwürdige Menschenbild jener Zeit untersucht.

Auf der Probe für die „Wunderkammer“: Das Staatsballett Berlin kreiert nicht zum ersten Mal mit Marcos Morau. PR-Foto: Staatsballett Berlin

Hoffentlich bringt ihm das wirklich Erfolg. Die Resonanz beim internationalen Publikum auf seine Werke war jedenfalls bisher nicht so, wie die Morau-Förderer es gern hätten.

Beim Fernsehsender arte hat Morau bereits für einen Negativrekord gesorgt: Schlappe 13.000 Zuschauer hatte sein in diesem Jahr dort gepushtes Stück „Afanador“ in Deutschland, 9.000 Zuschauer in Frankreich, und die Mediathek sorgte dann online noch für weitere 13.200 Abrufe. Insgesamt waren das also 35.200 Zuschauer. Zum Vergleich: Der klassische „Nussknacker“ vom Semperoper Ballett (inszeniert von Aaron S. Watkin und Jason Beechey) sorgte 2011 für 80.000 Zuschauer in Deutschland und für 52.000 Zuschauer in Frankreich. Insgesamt waren das 132.000 Zuschauer. John Neumeiers „Ghost Light“ fand 2021 immerhin 41.000 Zuschauer in Deutschland und 38.000 Zuschauer in Frankreich, nebst 27.500 Aufrufen in der Mediathek. Insgesamt waren das 106.500 Zuschauer. Da muss ein Morau wohl noch lange für üben.

Alle drei Tanzprogramme wurden übrigens am späten Abend gesendet, keines hatte den Vorteil der Primetime oder der sonntäglichen Matinee. Die Zahlen für die Quoten stammen selbstverständlich von arte.

Das Votum des Publikums dürfte mit diesen Beispielen klar sein: Gut gemachte Klassik ist bei den Zuschauern Trumpf. Wieso aber trägt dem kein Theater und auch kein Fernsehsender in Deutschland mehr Rechnung? Skurriles Welttheater auch hier. Mir kommt ein verwegener Gedanke: Sind die Klassiker zu gesellschaftskritisch für unsere beifallsüchtige Politik?

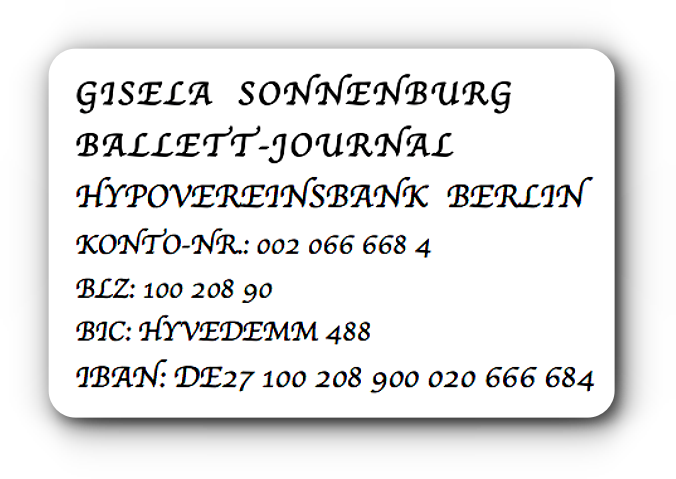

Lesen Sie hier, was nicht in BILD und SPIEGEL steht! Und spenden Sie! Stehen Sie zu dem, was Sie lesen! Unterstützen Sie die Meinungsvielfalt und sachliche Kompetenz, stärken Sie die Unbestechlichkeit und auch die Schärfe im Tanzjournalismus! – Dankeschön!

Tatsächlich steckt hinter dem schönen Glanz des klassisch-romantischen Balletts die hammerharte Utopie, die raus will aus der hausgemachten Realität. Das bedeutet: Wahre Kunst muss schön und zugleich eine schallende Ohrfeige sprich Absage an das stets mehr oder weniger dilettantisch-kriegerisch-obszöne Handeln von Regierenden sein.

Trotzdem hege ich Hoffnung in Bezug auf die kommende Berliner Oktober-Premiere. Auch wenn Morau im Sommer in Hamburg für einen weiteren traurigen Rekord sorgte. Als erster Choreograf in 50 Jahren des wichtigen Festivals der Hamburger Ballett-Tage schaffte Morau es, nicht mal ein Drittel des vorhandenen Kartenkontingents zu verkaufen. Skandalös. Sonst sind die alljährlichen zweitägigen Gastspieltermine in Hamburg stets ganz oder annähernd ausverkauft. Marcos Morau aber scheint ein Publikumsschreck zu sein.

Das ist nicht etwa der Überforderung des Publikums durch anspruchsvolle avantgardistische Aspekte zuzuschreiben, sondern eher der Unterforderung: Viel bunter Klamauk ohne Sinn trägt im klassischen Bildungssinn nicht.

Trotzdem wird Morau auch beim Hamburg Ballett kreieren, dafür sorgte der ohnehin nicht sonderlich verständige Ex-Intendant Demis Volpi: Für den 22. Februar 26 (nur zwei Tage vor John Neumeiers Geburtstag) ist eine Premiere mit unter anderem einem Morau-Stück angekündigt. Das Welttheater wird eben immer skurriler.

Weniger sexy als vielmehr deutlich sexistisch: Frau im Mini-Zuber mit überdimensionierten Perlen, das Symbolbild vom Staatsballett Berlin für die „Wunderkammer“ von Marcos Morau. PR-Foto: Staatsballett Berlin

Morau, Jahrgang 1982, geht nun künstlerisch von der Pose der Dekoration aus. Aber tat Pina Bausch das nicht auch? Im neuen Berliner Morau-Stück, das noch im Entstehen ist, wird auch mal gebrüllt, wenn man den Fotos glauben darf. Er entwickelt sich demnach in Richtung Tanztheater.

Bisher hat Marcos Morau der Industrie der Eitelkeiten eher geschmeichelt, als ihr etwas entgegen zu setzen. Aber er ist noch relativ jung, und seine Ausbildung war wohl mehr pendelnd, als dass er handfeste Dinge, die zu Kritik befähigen könnten, gelernt hätte. Da muss er halt Einiges nachholen.

Das Staatsballett Berlin jedenfalls formuliert über ihn etwas ungeschickt: „Ausgebildet zwischen Barcelona und New York studierte Marcos Morau (geboren 1982) Fotografie, Bewegung und Theater.“ So saß er vielleicht ohne Punkt und Komma einfach viel im Flugzeug („zwischen Barcelona und New York“) und studierte in der luxuriösen Business Class am Laptop mit Blick auf Wolkenfelder das elitäre Fach „Bewegung“. Mit oder ohne Bussi. Wohl eher mit.

Aber das Thema „Wunderkammer“ könnte ihn aus der Reserve locken. Schon im Barock pflegten die Sammlungshüter Gegenstände in die Regale ein, die dezent darauf hinwiesen, dass das Volk hungerte, während die Obrigkeit Tänze auf künstlichen Vulkanen veranstaltete.

Ansonsten müssen wieder die Touristen ran, um das Haus zu füllen. Die drei Opernhäuser in der Hauptstadt werden von Jahr zu Jahr stärker touristisch frequentiert, und zwar vom hochpreisigen Luxustourismus, während sich die kulturinteressierte Berliner Bevölkerung die teuren Tickets immer seltener leisten kann. So glitzert und glamourt das Staatsballett Berlin am Berliner Publikum vorbei – und findet seine Heimstatt in den kleinbürgerlichen Gehirnen der geldgeilen Ungebildeten.

Touristen aber feiern so ziemlich alles. Sie haben gute Laune und wollen sich diese nicht verderben lassen. Zum Aufwärmen geht es modisch aufgebrezelt in die Oper, danach in einen Club zum weiteren Angeben bei voller Dröhnung – diese Sorte wohlhabende Menschen ist gerade die Hauptzielgruppe vom Staatsballett Berlin.

Pseudofolklore ist typisch für das Werk von Marcos Morau – und sei es mit der Stickerei auf den Kostümen. Hier in seinem Stück „Overture“. Foto vom Staatsballett Berlin: Serghei Gherciu

Da passt es, dass die kleine, lobbyistisch geprägte Postille „tanz“ einige ausgewählt mitläuferische Kritiker nach ihrer Meinung fragte, um dem von der geldschweren Kulturmafia geförderten Modegecken Morau mal wieder eine Ehrung zuschanzen zu können. „Choreograf des Jahres“ darf Morau sich darum schon zum zweiten Mal nennen. Naja, hätte man das Publikum gefragt, sähe es wohl anders aus.

Dessen Votum ist deutlich: Die meisten ernsthaft an Ballett Interessierten wollen Moraus Clownskram mit Rüschen nicht unbedingt sehen. Im Falle der „Wunderkammer“ könnte das ein Fehler sein – wir sind jedenfalls schon sehr neugierig.

Gisela Sonnenburg