Ein schöner Erfolg für das Staatsballett Berlin: „Die Bajadere“ mit gleich vier Rollendebüts – und einem begeisterten Publikum. Hier der Schlussapplaus in der Deutschen Oper Berlin am 23. Juni 2015. Foto: Gisela Sonnenburg

Ein Mann zwischen zwei Frauen – und er hat nicht den kleinsten Hauch einer Chance, die Sache sozialverträglich zu regeln. Solor – er liebt und doch kann er nicht anders, als die Mörderin seiner Geliebten zu heiraten. Was für ein Unheld! Trotzdem oder gerade deshalb gehört die Rolle des Solor aus „La Bayadère“ („Die Bajadere“) zu den wichtigsten für männliche Principals im Ballett. Angesiedelt in einem goldglänzenden Fantasie-Indien, das die Gelüste nach Exotik des Publikums im 19. Jahrhundert ebenso befriedigen half wie heute, erlebt der Krieger Solor einen Grundkonflikt menschlichen Fühlens.

Verliebt ist er in die Tempeltänzerin, die nicht heiraten darf; gesellschaftlich wird von ihm die Ehe mit der Tochter des Radschas verlangt. Wie soll er sich verhalten? In Vladimir Malakhovs den Titel eindeutschenden Version „Die Bajadere“ ist Solor zudem ein anderer als etwa in Natalia Makarovas Fassung.

Ekaterina Krysanova vom Bolschoi und Dinu Tamazlacaru vom Staatsballett Berlin beim Curtain Call: Bravo-Stürme für das Paar aus der „Die Bajadere“ von Vladimir Malakhov. Foto: Gisela Sonnenburg

Bei Malakhov ist dieser Solor kein jagdlüsterner Erfolgsmensch mehr, den das Schicksal der verbotenen Liebe aus heiterem Himmel trifft. Sondern es handelt sich um einen früh erfolgsmüde gewordenen Mann, der das Kriegen und Abschießen, das Funktionieren und Siegen leid ist und der sich darum verstärkt dem Emotionalen hingibt sprich dem Drogenkonsum: um den Opiumrausch dem Kämpfen um Ideale zu bevorzugen. Ein klassischer Antiheld also.

Vladimir Malakhov, ein Weltstar und auch ein herzlicher Mensch, kurz vor der Wiederaufnahme seiner „Bajadere“ in den Spielplan beim Staatsballett Berlin. Foto: Gisela Sonnenburg

Das Staatsballett Berlin hat jetzt die Wiederaufnahme des 1999 in Wien von Malakhov kreierten Stücks, das 2012 zuletzt in Berlin zu sehen war, sehr erfolgreich hinter sich gebracht. Gleich vier Rollendebüts sind da inklusive!

Sogar in der männlichen Hauptrolle glänzt eine Neubesetzung: Dinu Tamazlacaru agiert in der Rolle des Solor mit einem Engagement und einer Hingabe, als gebe es kein Morgen. Es ist umwerfend schön! Die hohen Sprünge des gebürtigen Moldawiers sind ohnehin international gerühmt, sie reißen einen jedes Mal dazu hin, den Atem anzuhalten, um dann umso tiefer und inbrünstiger neu einzuatmen. Aber auch im Schauspielerischen gelingt Tamazlacaru eine Nuancierung und Motivation seiner Bühnenfigur, die wirklich weltspitzeverdächtig ist.

Noch einmal Applaus: Ekaterina Krysanova und Dinu Tamazlacaru – ein schönes Paar, im Tempelhof ebenso wie bei Nacht mit den anderen Bajaderen. Foto vom Schlussapplaus: Gisela Sonnenburg

Mit einem großen Sprung in vornehm-melancholischer Grundhaltung entert Dinus Solor die Bühne. Und erntet sofort Szenenapplaus! Spontane Begeisterung bis hin zu entzückten Bravo- und Brava-Rufen schmückt diese Aufführung, die in einen glücklichen Applaussturm mündet – es ist schon eine Art Festivalstimmung, die aufkommt. Dass am Ende Vladimir Malakhov auf die Bühne kommt und den beiden Ersten Solistinnen Rosen überreicht, ergibt da noch das Tüpfelchen auf dem „i“ – natürlich ist es ein Coming home, ein Nachhausekommen eines Weltstars, das da gefeiert werden darf.

Das Lieblingsschild aller Intendanten und Geschäftsführer: „Restlos ausverkauft“ war die Vorstellung von „Die Bajadere“ am 23. Juni 2015 in der Deutschen Oper Berlin. Foto: Gisela Sonnenburg

Und es ist sowohl Vladimir Malakhov, dem ehemaligen Intendanten vom Staatsballett Berlin, als auch Nacho Duato, seinem Nachfolger, hoch anzurechnen, dass dieses Malakhov’sche „Urwerk“ in so hoher Qualität zu sehen ist. Denn Tamazlacarus Spitzenleistung ist nicht die einzige hier!

Die beiden Damen, die Solors Herz zerreißen, sind mit Ekaterina Krysanova als Gaststar vom Bolschoi-Theater in der Titelrolle sowie mit der debütierenden Krasina Pavlova als deren Rivalin Hamsatti blendend besetzt. Krysanova tanzt die Rolle der Nikia (die in vielen Versionen „Nikija“ geschrieben wird) seit 2013 am Bolschoi in Moskau. Zudem ist sie eine versierte Gastsolistin, aber Malakhovs Version war für sie neu. So konzentriert sich die überschlanke, vom Typ her bereits ätherische Moskauer Primaballerina in Berlin auf den lyrischen Aspekt ihrer Rolle. Scheinbar zu schweben, fällt ihr dabei ebenso leicht wie blitzschnell technische Bravourstücke abzuliefern. Krysanova zählt ja zu den wenigen Frühbegabten, die schon in ihrem ersten Engagement überhaupt am Bolschoi kleine Soloparts tanzen durfte.

Elena Krysanova tanzt seit 2013 am Bolschoi die Nikija – und hat jetzt auch ihr Debüt in Malakhovs „Die Bajadere“ als Nikia in Berlin glorios hinter sich gebracht. Das Foto zeigt sie als Moskowiter Bayaderka. Foto: Elena Fetisova

Yuri Grigorovich, der das Bolschoi viele Jahrzehnte lang prägte, hält große Stücke auf sie. Ihre stets zusammenhängende, nie „stotternde“ Körpersprache erlaubt Ekaterina einen nonverbalen Dialog mit ihren Partnern und mit dem Publikum, der im Hinblick auf ihr erstmaliges Gastieren beim Berliner Staatsballett schon eine Delikatesse darstellt.

- Krasina Pavlova vom Staatsballett Berlin auf einer Premierenfeier – die „Babyballerina“ mauserte sich zur veritablen Primaballerina. Wann wird sie wohl Erste Solistin? Foto: Gisela Sonnenburg

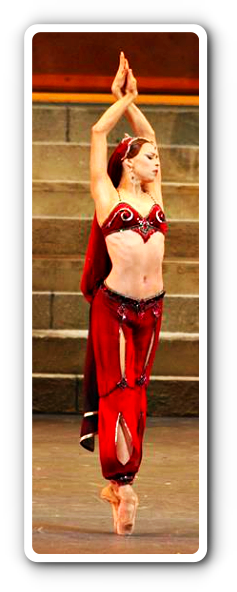

- Ein fantastischer Solor: Dinu Tamazlacaru, dessen Sprungkraft geradezu unerhört ist – und der im Stück „Die Bajadere“ zwischen den zwei schönen Frauen steht. Foto: Gisela Sonnenburg

- Ekaterina Krysanova vom Bolschoi tanzte als Gaststar die „Bajadere“ beim Staatsballett Berlin – ein verzwicktes Dreiecksverhältnis. Foto: Elena Fetisova

Ihre Gegnerin auf der Bühne hat ihr aber auch entsprechend viel entgegen zu setzen: Krasina Pavlova als Hamsatti hat sich zu einer veritablen Primaballerina gemausert, ihre Ernennung zur Ersten Solistin wird langsam überfällig. Ihre Dominanz zeichnet sie ebenso aus wie ihre Lust am gestalterischen Tanz. Dass sie technisch brilliert – ihre Fouettés und Arabesken sind eine Augenweide – ist da fast selbstverständlich.

Mikhail Kaniskin, der auch dieses Jahr in dieser Rolle auftreten wird, tanzt hier auf dem Foto den Solor – ein begeisternder Tänzer mit großem Potenzial. Beim Staatsballett Berlin sorgte er in der Vergangenheit schon für großen Erfolg des Stücks. Foto: Enrico Nawrath

So ergötzt man sich also an diesen zwei grundverschiedenen Frauentypen: Nikia, die Lyrisch-Erhabene, und Hamsatti, die Dynamisch-Aktive. In dem Pas de deux der beiden Frauen im zweiten Akt sowie im Pas de trois mit Solor gen Ende des Stücks ist dieser Kontrast so reizvoll wie er auch zum Verständnis der Figur Solor beiträgt.

Dieser verweigert zum Stückbeginn die Tigerjagd. In anderen „Bayaderen“ präsentiert er statt dessen stolz einen erlegten Königstiger. Das ist schon ein kleiner, aber wesentlicher Unterschied. Und wenn man die Feinheiten der – wie alle bekannten „Bayaderen“ – auf Marius Petipas Originalchoreografie basierenden Malakhov’schen Inszenierung durchsieht, so stellt man fest: Solor ist hier fast ein Onegin, ein lebenssatter Mensch, der auf der Suche nach Neuem ist und der sich nicht länger von gesellschaftlichen Zwängen beherrschen lassen will.

Verdiente Jubelstürme: Krasina Pavlova als Hamsatti mit Robert Reimer, dem Dirigenten, im Hintergrund Tomas Karlborg als Radscha, nach der Vorstellung von „Die Bajadere“ am 23. Juni 2015 beim Applaus in der DOB (Deutsche Oper Berlin).

Insofern erhält seine Verliebtheit mit Nikia eine rebellische Note: Sie ist als Bajadere, also als Tempeltänzerin, dem Gottesdienst verpflichtet und für eine Ehe nicht frei. Was nicht im Ballettlibretto steht, aber historisch überliefert ist: In vielen alten östlichen Kulturkreisen verrichteten diese Priesterinnen zugleich „heilige“ Prostitutionsdienste. Die hohe erotische Qualität der zarten Nikia ist also keineswegs an den Haaren herbei gezogen. Den Schleier, den sie trägt, legt sie denn auch bereitwillig ab, wenn sie sich beschützt fühlt – und sogar der Großbrahmane, den Michael Banzhaf mit Menschlichkeit füllt, verliebt sich in das holde Mädchen.

Überhaupt liegt die hohe Qualität dieser Aufführung nicht nur ihn ihren Highlights, den Soli, Pas de deux und großen Gruppenszenen, begründet. Sondern auch im Detail. So bilden die Pantomimen zwischen Banzhafs Großbrahmanen und dem Radscha (mit großer Könnerschaft von Tomas Karlborg verkörpert) einen Genuss für sich. Diese beiden Intriganten, die Machtinteressen und persönliche Vorlieben vertreten, schachern miteinander. Sie verbünden sich und bilden gemeinsam das Böse, das die Liebe zu Fall bringt.

Michael Banzhaf kann spielen, gestikulieren, sich mimisch äußern – und jede und jeder versteht es, auch ohne Worte, egal, in welcher Reihe man sitzt: der „Großbrahmane“ mit einer der schönen Bajaderen beim Schlussapplaus am 23. Juni 2015 in der DOB. Foto: Gisela Sonnenburg

Banzhaf stellt zudem noch inbrünstig den unglücklich Verliebten dar, für den die aufrichtige Liebe zu Nikia (die völlig unerwidert bleibt) ein großes Problem darstellt. Er leidet. Weil er liebt! Es ist ganz toll, so eine „Bösewicht-Rolle“ mal so menschelnd zu erleben. Danke, Michael Banzhaf!

Schließlich ist Liebe in der Tat prinzipiell eine ungerechte Sache. Warum nur liebe ich dich und du mich? Wieso nicht jemand anderes? Liebe ist nicht nur schön, sondern grenzt zwangsläufig auch aus und lässt die Welt im Stich – für wirklich Verliebte existiert außer der begehrten Person eigentlich nichts und niemand von Belang.

Und dennoch: Sogar der Tanz gibt den Liebenden immer Recht. Sowie der melancholisch-souveräne Solor und die zart-naive Nikia einander anschauen und ihre Körper zu klassischen Figuren verschmelzen, weiß man: Liebe ist das Höchste!

Das gilt auch und gerade im letzten Akt, als Nikia als geisterhafte Fantasiegestalt mit Solor und auch mit ihrer Konkurrentin Hamsatti tanzt. Delikat ist die Choreografie, die hier nahe legt, dass das eigentliche Menschsein nur zu Tage tritt, wenn wir lieben.

Ekaterina Krysanova in der Kleidung als Schatten-Bajadere… Sie tanzt das Stück international, jetzt war es erstmals in Berlin so. Foto: Elena Fetisova

Dabei ist diese Nikia ja gar keine Heilige. Als Hamsatti, die vom Techtelmechtel ihres Verlobten mit der Bajadere erfahren hat, die Tempelschönheit im zweiten Akt zu sich ruft, verfällt sie zunächst in devotes Bitten und Betteln. Kann sich die reiche Hamsatti nicht einen anderen Bräutigam suchen? Und Solor frei geben?

Nun müsste gerade Nikia, die selbst so gegen alle Regeln maßlos liebt, wissen, dass die Glut des Herzens nicht mit sich reden lässt. Hamsatti bietet der feinen Tempeladligen Schmuck und Schätze an, damit sie selbst auf Solor verzichtet – aber die Liebe ist natürlich unbestechlich.

Es ist schon erstaunlich, dass im 19. Jahrhundert Frauen auf der Bühne so viel Macht und Handlungsfreiheit eingeräumt wurde! Passiv sind diese Ballettmegären mitnichten; sie verhandeln um einen Mann wie um einen kostbaren Sari. Das wunderschöne Barmen der Bolschoi-approbierten Ekaterina Krysanova würde denn vielleicht auch wirklich sogar Gehör finden, stünde Krasina Pavlovas Hamsatti nicht lichterloh in den Flammen der Liebe. Zusätzlich hat sie ein irdisch-skrupelloses Machtbewusstsein, das Nikia fehlt.

Das zeigt Hamsatti der bescheidenen Nikia denn auch drastisch. Interessant ist deren Reaktion: Nicht etwa raffiniert und heuchlerisch. Nikia könnte ja vordergründig auf Solor verzichten und sich auf eine heimliche Liebschaft mit Solor einrichten – und irgendwann dann mit ihm durchbrennen, mit Hamsattis Geld. So würde man wohl in Boccaccios „Decamerone“ die Sache lösen!

Shoko Nakamura, mit der Vladimir Malakhov die ersten Schritte für seine „Bajadere“ entwickelte, mit Mikhail Kaniskin beim Staatsballett Berlin: tolle Sprünge, tolle Linien – wieder am 25. Juni 2015, laut Spielplan. Foto: Enrico Nawrath

Aber Nikia entsprang nicht der sinnenfreudigen Renaissance. Hinterlist ist ihr fremd. Sie steht für ein naiv aufbegehrendes, emanzipatorisch gesonnenes und darum sehr modernes Frauenbild. Hierin will die liebende Frau ihren Mann ganz oder gar nicht. Und so lässt sich die Tempeltänzerin zu einem cholerischen Anfall hinreißen und attackiert Hamsatti mit einem Dolch.

Der Angriff führt zwar noch nicht mal zu einer Verletzung Hamsattis, zeigt aber unmissverständlich an, dass Nikia ein brodelndes Temperament und auch ein hohes Gefährlichkeitspotenzial hat.

Im Ernst: Kann man Hamsatti nicht gut verstehen, dass sie diese Konkurrentin loswerden will?

So beschließt Hamsatti, dem exotischen Fantasie-Indiens der Europäer im 19. Jahrhundert gemäß ganz ohne Justiz: Nikia soll sterben. Ihr Entschluss scheint weniger der Märchenwelt à la „Schneewittchen“ entlehnt als vielmehr den blutdürstigen Monarchen zu entsprechen, die Jahrhunderte lang die Welt regierten. Wieder fällt einem die Renaissance mit ihren Meuchelmorden in höchsten Kreisen ein – aber auch andere vordemokratische Länder in Europa waren im Hinblick auf den Wert eines einzelnen Menschenleben nicht eben zimperlich.

In der „Bayadère“ ist das Exotenbild der Ballettfreunde zu Petipas Zeiten interessant. Das Uraufführungsdatum der „Bayerderka“, wie sie ursprünglich hieß, nennt mit 1877 einen knapp 60-jährigen Marius Petipa als choreografischen Urheber. Er war damals auf der Höhe seines Könnens, und tatsächlich gehören die Pas de deux und Soli in der „Bayadère“ zu den gelungensten dieses Genies der Ballettwelt.

Petipa brachte damit auch einen Kulturtrend auf die Bühne. Darum wählte er Indien als Schauplatz: Indien wurde seit den romantischen Dichtern – wie Novalis, August Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck – als „Sitz der Seele“ gefeiert. Man nahm an, die Urmenschheit habe sich von Indien aus entwickelt, und man suchte in indischen oder scheinbar indischen Kulturrelikten die eigene Vergangenheit. Indien wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer Art zweiten Antike – in den Köpfen der gebildeten Abendländer.

Was immer Reisende zu erzählen hatten, es wurde begierig aufgegriffen. Künstler und Literaten sollten daraus eine Fantasiewelt basteln, die ans heutige Bollywood erinnert. Und tatsächlich erinnert Petipas „Bayadère“ an ein cineastisches Szenario mit allem Bombast: tote Tiger und steinerne Elefanten, goldene Götter und offene Flammen tauchen auf. Die Kostüme prangen nur so vor edel schimmernden Glitzerroben – Perlen, Pailletten und Schmuckstücke kommen hier massenhaft und nicht nur bei der Damenwelt zum Einsatz.

Prunk in Gold im Hinblick auf Tyrannei: Das Bühnenbild von Jordi Roig beim Staatsballett Berlin ist typisch für „Die Bajadere“ – es hat historischen Hintergrund. Foto: Enrico Nawrath

Die Ängste vor einer tyrannischen Welt, in der ein einzelner Fürst, also der Radscha, das Sagen hat und ein religiöser Führer, hier: der Großbrahmane, den maßgeblichen Einfluss, sind nach wie vor groß. Im 19. Jahrhundert war die Libretto-Konstellation der „Bayadère“ denn auch klipp und klar eine Parabel auf die realen Machtverhältnisse in vielen europäischen Regionen.

Wichtiger war – weil der Adel ja die Kultur bestellte und bezahlte – die Verkleidung dieser Botschaft. Das Indien auf der Bühne sollte niemals mit Sankt Petersburg, Paris oder Berlin zu verwechseln sein. Es wurde also dick aufgetragen, um dann sozusagen zwischen den Zeilen doch noch den einen oder anderen Hinweis auf zeitgenössische Kritik zu geben.

Auch beim Applaus noch bezaubernd: Die Damen vom Staatsballett Berlin, verstärkt von Studentinnen der Staatlichen Ballettschule Berlin, nach der „Bajadere“ am 23.6 .2015 in der DOB. Foto: Gisela Sonnenburg

So gleichen die Kronen und Krönchen der Bajaderen den russischen Diademen. Auch die höfischen Referenzen und Gepflogenheiten der Etikette sind reibungslos ins sonstige europäische Gefüge einzupassen. Beides kann natürlich sowohl als positives als auch als kritisches Zitat der damals realen Welt Europas gedeutet werden. Denn niemand von den Schöpfern des Balletts wollte seinen Kopf riskieren. Ballett war auch damals schon die teuerste und aufwändigste aller Künste, darin nur noch der Oper vergleichbar. Unter der Hand versuchten die Künstler aber, politisch zu sein.

Eine zweite Vorlage der „Bayadère“ hat denn auch ebenfalls einen ursprünglich politischen Hintergrund: „Giselle“. Das große romantische Ballett, 1841 in Paris uraufgeführt, spielt im deutsch-französischen Grenzgebiet und lässt die Deutschen die bösen, auch moralisch verkommenen adligen Besatzer sein, die Franzosen hingegen die naturverbundenen, ehrlichen Bauern. Auch in „Giselle“ geht es um eine nicht standesgemäße Liebe, die zum Tod der liebenden Frau führt.

Das Libretto ist eindeutig abgekupfert. Petipa wollte wohl sehr bewusst an den Erfolg von „Giselle“ – mit dem verräterischen Liebhaber in der männlichen Hauptrolle – anknüpfen. Und wirklich: Solor ist eine radikale Steigerung von Albrecht! Sowohl technisch-tänzerisch als auch im Hinblick auf die extreme Abkehr von der wahren Liebe. Solor bezahlt dieses mit dem Tod – anders als Albrecht, der durch Giselles Liebe weiterleben darf.

Die Grands Pas de deux in den Paarszenen jedoch bieten dem Tänzer des Solor akrobatische Glanzmöglichkeiten voller Grand Jetés und anderer Sprünge, all dies auch noch in prächtiger Kostümkulisse. Dagegen nimmt sich Albrecht in „Giselle“ fast ärmlich aus.

Absolut toll: Die jungen Herren vom Staatsballett Berlin, die in „Die Bajaderen“ Musterstücke an Synchronizität und Sprungkraft, aber auch an Ausdruckskraft und Anmut abliefern. Foto vom Schlussapplaus nach der Vorstellung am 23. Juni 2015: Gisela Sonnenburg

Aber als Solor sich am Schluss sozusagen zwangsverheiraten lässt, ist der ganze Budenzauber schlagartig vorbei. Blitze zucken, Nebel wallen auf, ein Erdbeben zerstört die irdische Welt, und der einstürzende Tempel begräbt alle, auch Solor und seine frisch angetraute Gattin Hamsatti, unter sich.

Erst im Jenseits bekennt sich der charakterlich Schwankende zu Nikia. Und sie? Sie ersteigt galant die vor ihm liegende Ruinentreppe wie eine Himmelsleiter – und posiert mit dem Mann ihrer Wünsche, als sei es für die Ewigkeit…

Dieses Ende ist so surreal-glückselig, dass man Zweifel daran hegt. Ist die Welt wirklich so schlimm, dass man eine Zweitwelt im Jenseits für ein Happy Ending erfinden muss?

Ja, meinte Petipa. Und darin liegt das historisch-kritische Potenzial dieses Balletts, ebenso wie in „Giselle“, „La Sylphide“ und „Schwanensee“. Märchenwelt und scheinbarer Realismus mischen sich hier, und die Stilisierung der Ballettkunst erlaubt beiden Bereichen eine moralisch-ästhetische Überhöhung ins Überzeitlich-Wertige.

Das wiederum erlaubt gleichzeitig jenen „Moment des subjektiven Reagierens“, den schon Georg Lukács als maßgeblich für die Wirksamkeit von Kulturgütern anerkannte. Wir fühlen mit ihnen, weil sie uns als Subjekte begegnen!

Vladimir Malakhov (ganz links) brachte Blumen auf die Bühne: eine tolle Stimmung beim Staatsballett Berlin am 23. Juni 2015 in der Deutschen Oper Berlin. Foto: Gisela Sonnenburg

Man kann Solor also fragen: Liebst du noch oder schläfst du schon? Das „Weder noch“ wäre wohl die Antwort einer pragmatischen Interpretation. Aber die Flucht in den Rausch – ein fundamentaler Akt in primitiven Urgesellschaften wie im modernen Kapitalismus – klingt mit Solor bereits an.

Sergej Khudekoff, der Librettist der Ur-„Bayadère“, war ein enger Freund von Petipa und arbeitete mit dem „Ballettzaren“ eng zusammen. Dass er Solor, der immerhin der Held auch zur Identifikation für das Publikum ist, in einen Opiumrausch verfallen lässt, um sich über den Tod von Nikia hinweg zu trösten, spricht für sich und mutet aus heutiger Sicht fast revolutionär an. Sollte es eine Anspielung auf Drogensucht am Hofe des Zaren gewesen sein?

Bevor Solor sich dem Rausch ergibt, erleben wir aber hinreißende Festszenen auf der Verlobungsfeier von Hamsatti und Solor.

Das Corps de ballett vom Staatsballett Berlin darf sich dafür auf die schönen Schultern klopfen lassen: well done! Vor allem die Jungs, die so synchron springen und pirouettieren, dass es fast nicht mehr auszuhalten ist, bilden ein absolutes Highlight dieser Aufführung!

Es hat einen enormen Effekt, wenn Gruppentänzer künstlerisch zwar sichtlich Individuen sind, aber eben auch in der Lage sind, sich völlig aufeinander abzustimmen und im Einklang zu tanzen. Dass sie dabei nicht wie Roboter wirken, sondern höchst menschlich, ist ja gerade die Kunst!

Die Damen walzern zudem aufs Feinste, und ein Vasentanz von Sebnem Gülseker, flankiert von zwei kleinen Ballettmädels von der Staatlichen Ballettschule Berlin, sorgt zudem für den Schmunzlereffekt.

Schön und hervorhebenswert sind auch die verschiedenen Körperschönheiten, die im Laufe der Vorstellung zu entdecken sind. Da ist eben Sebnem Gülseker, die den „Manu-Tanz“ mit der Vase auf dem Kopf tanzt: eine Frau mit weiblichen Kurven, lieblich und sinnlich und ganz weit von Magerkeit entfernt. Ein Genuss, auch so etwas mal im Ballett zu sehen, zumal die ganz großen Damen der historischen Ballettwelt, wie Tamara Karsavina und Galina Ulanova, auch nicht eben dürr waren.

Die schönen weißen Schatten nach der Vorstellung von „Die Bajadere“ beim Applaus: das Staatsballett Berlin in der Deutschen Oper Berlin (DOB). Foto: Gisela Sonnenburg

Das andere Extrem ist mit der Bolschoi-Ikone Ekaterina Krysanova bereits benannt. Natürlich ist bei bauchfreien Oberteilen Vorsicht geboten: Speckröllchen würden nicht jeden bezaubern. Aber auch zu ausgepräge Magerkeit kann abstoßend wirkend. Es ist ein stetes modisches Problem von Nikia und Hamsatti, dass sie traditionell Bauchnabel zeigen müssen. Und zwar in vielen Verbiegungen und Verbeugungen!

Die heutigen Primaballerinen haben natürlich eine so durchtrainierte Bauchdecke, dass man schon vom weiblichen Sixpack sprechen kann. Dennoch müssen sie feminin wirken – und dazu die Tanzkunst nutzen.

Ekaterina Krysanova nutzt vor allem ihre exzellente Armarbeit, um feingliedrig und dennoch erotisch zu erscheinen. Krasina Pavlova hingegen kann auch ihre wohl geformten Schenkel hierzu einsetzen – es ist immer ein Plus bei einer Tänzerin, wenn ihre Beine nicht nur dünn, sondern auch kurvig sind. Jede Attitüde, jede Pirouette, jedes Développé wirkt viel stärker, wenn die Beine sichtlich gut trainiert sind. Natürlich sind Schönheit und Muskelbau zum Teil angeboren, aber man kann heute mit verfeinerten Trainingsmethoden viel besser nachhelfen als früher.

Von Experimenten mit muskelfördernden Substanzen wie Anabolika-Einsatz bei Frauen wird aber ausdrücklich abgeraten – künstlich angezüchtete Muckis lassen Frauen schwerfällig und trampelig erscheinen. Eine Wahrheit, die so manche Sportlerin nicht glauben mag, befürchte ich.

Unverdrossen produziert das Profi-Ballett (und die Laien eifern dem nach) also Beine, die zwar dünn, aber total hässlich sind. Was natürlich auch am falschen Training liegt – und die armen Geschöpfe wundern sich dann, wenn sie auf dem harten Markt keine Anstellung bekommen.

Ekaterina Krysanova hatte als ganz junge Tänzerin sicher auch damit zu kämpfen, dass ihr „Unterbau“ von ihrer zauberhaften Bewegung lebte und im Stillstand eher mau aussah. Mit den Jahren entwickeln begabte Tänzerinnen aber einen Stil und eine Haltung, die auch die dünnsten Beine noch nach mehr aussehen lässt.

Im Staatsballett Berlin findet man derweil vorzugsweise schön und interessant proportionierte Damen – das kommt dem Publikum bei den Soloparts wie bei den Corps-Szenen zu Gute.

„Die Bajadere“ bietet denn auch reichlich Gelegenheit zu tänzerischer Brillanz! Die Pas de Quatre und natürlich auch das „Reich der weißen Schatten“ im dritten Akt liefern da solide Grundlagen.

Drei Schritte vor, eine Arabeske im Plié, ein Schritt zurück – höchste Anmut im „Reich der weißen Schatten“ in der „Bajadere“ von Vladimir Malakhov beim Staatsballett Berlin. Foto: Enrico Nawrath

Wenn der Vorhang sich hebt, um das von Solor im Opiumrausch erträumte Schattenreich zu zeigen, herrscht nachtblaues Mondlicht vor. Hinten rechts erscheint dann die erste Bajadere, die drei Schritte geht, dann ein Bein hebt und im Plié des Standbeins eine wunderschön zelebrierte Arabeske zeitigt. Ein Schritt zurück wirkt wir ein Schnörkel in einem Ornament – und dieses mäandert fortan durch das Beinpaar für Beinpaar auf die Bühne kommende weibliche Corps de ballet.

Dabei gehen die jungen Damen zwar im Gleichschritt, haben aber jeweils das andere Bein vorn, im Vergleich zu ihrer Vorder- und Hinterfrau. Langsam, aber stetig, wird die Bühne von den in weiße Tutus gekleideten Bayaderen-Geistern bevölkert.

Der Eindruck, der so entsteht, ist ein maximaler, bei minimalem choreografischen Aufwand.

Patrice Bart, der in Paris die „Bayadère“ in Rudolf Nurejews Choreografie betreute und später eine eigene choreografierte, meint, dieses „ballet blanc“ sei das absolute Meisterwerk des klassischen Balletts.

Das Staatsballett Berlin reüssiert mit 35 in weiß gekleideten Bajaderen – wunderschön, auch beim Applaus nach der Vorstellung in der Deutschen Oper Berlin. Foto: Gisela Sonnenburg

Und Brigitte Lefèvre, langjährige Direktorin des Pariser Opernballetts, erkennt darin sogar „eine Art Resultat von absolutem Abenteuer“: Denn „Widerstandskraft, starker Wille und Ausdauer bei gleichzeitiger Anmut“ seien selten in solcher Reinkultur zu erleben. Man braucht wirklich ein fittes Damenensemble, um das so hinzukriegen!

Das Staatsballett Berlin lässt sich hier nicht lumpen. Von Nachwuchs aus der Staatlichen Ballettschule unterstützt, gelingt, trotz gelegentlicher ganz kleiner Wackler, ein Gesamtkunstwerk von überwältigender Schönheit! Der Szenenapplaus ist denn auch wohl verdient.

Der Beitrag des Orchesters der Deutschen Oper Berlin unter Robert Reimer soll nicht verschwiegen werden. Zumal die Tempi in der „Bajadere“ ganz sicher nicht immer einfach zu treffen sind.

Die einzelnen Einlagen, die im „Schattenreich“ folgen, verstärken indes den Eindruck, dass es sich bei diesem von Solor erträumten nächtlichen „Paradies“ vor allem um eine erotische Fantasiewelt handelt.

Diese ähnelt eher dem orientalischen Begriff von „Paradies“ als dem christlich-abendländischen oder hinduistisch-indischen.

Für die Zeitgenossen in Europa im 19. Jahrhundert war das aber gerade angenehm, so als Multikultigemix – Hauptsache, man bekam keinen Ärger mit einem christlichen Führer, sei es der russisch-orthodoxen oder der katholischen Kirche. Denn die hatten damals starken Einfluss in der Sphäre der Ballettzuschauer.

Solor alias Dinu Tamazlacaru darf im Reich der schön tanzenden Schatten einen exquisiten Grand Pas de deux mit seiner Nikia, der schon gelobten Ekaterina Krysanova, absolvieren. Um dann noch einen ganz großen Sprung zu leisten, nach welchem er höchst elegant zu Boden, zurück in den Schlaf, gleitet.

Bevor Solor sich dem Opium ergab, feierte er jedoch seine Verlobung.

Auf dieser Festivität tritt auch Nikia auf – und tanzt ein herzerweichendes, lyrisch-trauriges Solo, in dem sie ein letztes Mal ihre Liebe zu Solor beschwört. Als Hamsatti ihr ein Blumengesteck bringen lässt, glaubt sie, es sei ein Geschenk von Solor – doch auf dem Höhepunkt ihres Tanzes damit kriecht eine Schlange aus den Blumen. Deren Biss ist hoch giftig.

Absolute Anmut auch beim Knicksen: Schlussapplaus mit den Bajaderen in der Deutschen Oper Berlin. Foto: Gisela Sonnenburg

Nikia, die angesichts des Liebesverrats von Solor ohnehin in Weltuntergangsstimmung verfiel, lehnt das Gegengift, das ihr der verliebte Großbrahmane anbietet, prompt ab. Solor verlässt derweil die Szenerie, von seiner Verlobten und deren Vater geleitet.

Man kann sagen, was man will, aber in Sachen menschlicher Grausamkeit ist dieses so oft dem Kitsch zugeordnete Ballett sehr realistisch.

Einsam stirbt Nikia, von den Umstehenden für ihre unnachgiebige Liebe, die sie sich bis zum Schluss bewahrt, bewundert und bestaunt.

Von daher ist ihre Auferstehung als jenseitige Bayadère ja fast zwingend!

Auffallend ist aber, dass das Libretto die Existenz der von Solor erträumten Gefilde eigentlich nicht in Abrede stellt. Demnach gibt es also wirklich einen „Himmel der Bajaderen“, in dem sich all jene aufhalten, die zu Lebzeiten als Tempeltänzerinnen einer gescheiterten Liebe zu einem Weltlichen frönten.

Sinnfällig handelt es sich um eine Neuerfindung oder Nachdichtung der „Wilis“, der toten tanzenden Frauen in „Giselle“. Allerdings sind die Bajaderen keine Rachegeister – und auch sonst in keiner Hinsicht bösartig.

Rache übt hier vielmehr eine Gottheit aus. Der „Goldene Gott“ hat vor dem Tempel, bevor es zur vermaledeiten Hochzeit von Solor und Hamsatti kommt, einen in jedem Wortsinn glänzenden Auftritt.

Es ist in jeder bekannten Version des Balletts ein Höhepunkt, wenn sich die Tür zum Tempelinnern öffnet und der darin wie eine Statue reglos im Schneidersitz meditierende Gott lebendig wird. Er stürmt die Treppen herunter und entlädt sich in einem Konvolut aus großen Sprüngen und exotischen Posen, in einen Ganzkörperbody von goldener Farbe gehüllt und mit einer Goldkappe auch auf dem Kopf völlig vergoldet.

Wenn hier die Sprünge schön und die Posen markant sind – dann kennen Ballettfans kein Halten mehr. Applaus!

Alexander Shpak als „Goldener Gott“ beim Schlussapplaus nach „Die Bajadere“ vom Staatsballett Berlin, hier mit Tomas Karlborg und Birgit Brux in der Deutschen Oper Berlin. Foto: Gisela Sonnenburg

Alexander Shpak bestand beim Staatsballett Berlin sein Debüt in diesem außerordentlich schweren Part – und er schaffte es, indem er gerade die schwierigsten Sprünge am schönsten zelebrierte, immer wieder, für einige Sekunden scheinbar die Zeit anzuhalten. Großartig!

Weniger bedeutende Sprünge aus der zweiten Position benötigen zwar noch etwas Übung, dafür hat Shpak die asiatische Tanzrichtung, die sein Solo auch implizieren soll, ganz einzigartig fein getroffen. Und wenn sein „goldenes Idol“ – wie diese Figur in anderen Versionen genannt wird, um den Gottesbegriff zu umgehen – ein Bein in eine Attitüde bringt und dazu die Arme männlich-stark in der Höhe positioniert, dann ist Alexander Shpak wirklich ein Gott, und zwar einer des Tanzes!

Umso bemerkenswerter ist dieser hervorragende Auftritt, als es schon das zweite Debüt von Alexander an diesem Abend ist. Denn im ersten Akt tanzt er den Fakir Mahdawaja, der sich regelrecht in die Lüfte werfen darf bei seinen Sprüngen. Auch Ulian Topor begeisterte damit vor einigen Jahren in Berlin, als das Stück getanzt wurde. Gewürzt ist die Rolle außerdem mit fast überzogener Unterwürfigkeit, die den Eindruck eines tyrannischen Klimas in dieser indischen Fantasie-Diktatur unterstreicht.

Was wird da vor dem reichen und berühmten Krieger Solor mit tänzerisch-akrobatischen Mitteln gebuckelt! Der Tanz der Fakire erinnert denn auch sehr an die neudeutsche Unterwürfigkeit jedem gegenüber, der Geld hat. Aber was will man machen, wenn die Kundschaft gebauchpinselt werden will?

Anmut und Grazie verbleiben den Balletttänzern als ureigene Domäne. Im Ballett wird in jeder Lebenslage „schön“ agiert – und das tut, angesichts all des Trashs, der die Welt zunehmend regiert, so sehr gut.

Da kommt die Rache des Goldenen Gotts, der mit Nikia seiner besten Tempeltänzerin beraubt wurde, gerade recht! Kaum ist die Ehe von Solor und Hamsatti geschlossen, beginnt das Erdbeben, diese Naturkatastrophe, die alles unter sich begräbt.

Wer denkt da nicht an die heutigen Katastrophen, die mitunter wie eine Rache der Natur für unterirdische Atomtests, Fracking und andere Sauereien wirken?

Noch einmal Ekaterina Krysanova und Dinu Tamazlacaru beim Curtain Call: auf der Bühne liebten sie sich… in „Die Bajadere“ beim Staatsballett Berlin. Foto: Gisela Sonnenburg

Nur die Liebe bietet hier noch einen Gegenentwurf: Das Schlussbild poetisiert. Es zeigt uns das auf Erden verhinderte Liebespaar Solor und Nikia in schönster Pose mit symbolhaft verbindendem weißen Seidenschal, vereint für alle Ewigkeit… oder zumindest solange, bis der Vorhang fällt.

Gisela Sonnenburg

Wieder am 25., 26. und 28. Juni in der Deutschen Oper Berlin – in wechselnden, stets sehenswerten Besetzungen! (Am 25. Juni tanzen: Shoko Nakamura, Mikhail Kaniskin und Elena Pris; am 26. und 28. Juni tanzen: Iana Salenko, Marian Walter und Elisa Carrillo Cabrera)

Mehr hier:

www.ballett-journal.de/staatsballett-berlin-outlook-bajadere/

Wegen akuter Streik-Gefahr bitte kurz vor der Vorstellung hierhin schauen: