Die Textzeile stammt vom Coach, der Ohad Naharins Stück „Black Milk“ beim Semperoper Ballett einstudiert hat. Diese Probensituation ist auf youtube zu sehen. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Ballett kann so viel sein: Sanftheit und Aufruhr, Ruhe und Amok, Schönheit und Hässlichkeit. Stil und Stilbruch kennzeichnen das moderne tänzerische Geschehen – und diesen Kontrasten widmet man sich jetzt beim Semperoper Ballett in Dresden. Wie schon die Musik von Paul Hindemith, zu der George Balanchine 1946 „Die vier Temperamente“ als Ballett kreierte, bündelt der Abend „Labyrinth“ heftige Gegensätze. Melodisch-schwelgende Fragmente treffen auf atonal-dissonante Brüche. Immer wieder schimmern versöhnlich Harmonie oder zumindest Einklang an, nur um von abrupten Abrissen und pointierten Frakturen gleichermaßen gestört und bereichert zu werden. Das sperrig-ästhetische Stück „Errand into the Maze“ der Modern-Dance-Queen Martha Graham von 1947 sowie „Black Milk“, das Ohad Naharin 1985 schöpfte und 1991 überarbeitete, sowie die ganz neuen „Songs for a Siren“, die Joseph Hernandez somit uraufführen lässt, bilden das weitere „Labyrinth“-Programm. Achtung, nicht verlaufen!

Es wird nämlich ein Abend mit hohem Anspruch. Warum Ballettdirektor Aaron S. Watkin ausgerechnet zwei Arbeiten der späten 40er Jahre mit zwei zeitgenössischen Stücken mischt, erschließt sich allerdings nicht.

Man setzt mal wieder ganz auf den Akt des Tanzens in Dresden, auf die überzeugende Arbeit der in der Tat lobenswerten Compagnie – und ihr allein obliegt es, jedes Stück für sich zur sehenswerten Pretiose zu machen.

Und immerhin ergibt sich mit etwas Fantasie eine kleine Geschichte des Balletts seit 1945 – in Ausschnitten zumindest.

Geometrisch exakt, dennoch lebendig: „Die vier Temperamente“ von George Balanchine. Foto: Semperoper Ballett Dresden / Ian Whalen

George Balanchine (1904 – 1983), der Monolith des neoklassischen Balletts, hat in seinem kreativen Dasein unterdessen kaum ein schwierigeres Stück als „Die vier Temperamente“ erschaffen.

Obwohl das inhaltliche Konzept klipp und klar ist – die vier Temperamente wurden ja schon in der Antike zur Einteilung in menschliche Grundtypen verwendet – korrespondiert Balanchines Tanz auch im widersprüchlichen Sinn mit der massiven, beinahe unverdaulich einherkommenden Musik von Hindemith.

Das halbstündige Stück brilliert aber auch: mit Soli und raffinierten Kleingruppen-Arrangements, deren Highlights jeweils unerwartete Wendungen sind.

Paartänze gehören zu Balanchines Stil, so auch in den „Vier Temperamenten“, die zu Musik von Paul Hindemith entstanden. Faksimile vom Werbetrailer des Semperoper Balletts auf youtube: Gisela Sonnenburg

Fünf Teile spiegeln dabei das menschliche Miteinander:

Den Beginn dessen – nach einem Intro – macht ein sehr einsamer Tänzer als Allegorie auf die Melancholie. Seine Sehnsucht ruft erst zwei, dann vier elegante Damen auf den Plan: Schön und unnahbar nährt die Utopie ihren Träumer.

Das lebenslustige Sanguiniker-Temperament darf sich im Anschluss daran an Walzern ergötzen. Hingebungsvoll tanzt ein Paar sich hier in den Himmel der Liebe: sich selbst und dem Publikum goldene Berge versprechend.

Spannend dann das Phlegma. Der Phlegmatiker – also der Bequeme – tanzt, obwohl er sich eigentlich nicht bewegen will, was ein Meisterstück der Choreografie ist!

Das Solo-Klavier bestärkt den „Untänzer“ in seiner Auffassung, dass eigentlich alle Mühe umsonst sei… diese Meinung vertreten Tanz und Musik allerdings recht aufwändig: ein ironischer Wink mit dem Zaunpfahl von Balanchine! Zur Belohnung ertönt ein Allegretto, und vier schöne Mädchen zwingen den Faulen zu einem gemeinsamen Tanz – all das darf man hier mit einem Augenzwinkern und Erinnerung an die eigene Bequemlichkeit gern genießen.

Das Cholerische, also das aufbrausende, jähzornige Temperament, wird schließlich von einer wild gewordenen, wirklich sehr wütenden Ballerina verkörpert. Dieses Vivace-Solo gehört zum Schwierigsten, das je choreografiert wurde, schon weil der Ausdruck hier unbändige Wut erfordert. Was für ein Temperamentsausbruch!

Abschließend kommen alle Tänzer noch einmal auf die Bühne, um ihr jeweiliges Temperament zu vertreten. Nicht, dass der bleibende Eindruck dieses Stücks vom cholerischen Anfall beherrscht würde! Hohe Hebungen machen aber auch diesen Gruppentanz zu einer Besonderheit, und zwar dem Anspruch nach wie der Freude daran.

Balanchine schuf dieses ungewöhnliche Stück übrigens vorsichtshalber zunächst für den akademischen, nicht für den kommerziellen Gebrauch: Er ließ es bei einer Hochschulfeier in New York uraufführen, und zwar in theatralischen Kostümen, die man heute als „muffig“, vielleicht sogar als „dilettantisch gemacht“ einstufen würde. Erst danach – sozusagen nach der bestandenen Feuerprobe auf einer Bühne und beim Publikum – nahm Balanchine das schwierige Stück zur schwierigen Musik ins Repertoire des New York City Ballets auf. Dort ließ er es nur in Trikots tanzen – was man bis heute so macht. Bravouröse Solisten wie Maria Tallchief und Tanaquil LeClerq machten das Werk unter Balanchines Obhut zu einem Ausnahmetanz mit hoher Beifallsfrequenz.

Hier tanzen Giulia Frosi und Thomas Bieszka in den Trikot-Kostümen in den „Vier Temperamenten“ von Balanchine. Foto: Semperoper Ballett Dresden / Ian Whalen

In Dresden werden in der Premierenbesetzung dank der Einstudierung von Nanette Glushak unter anderem Giulia Frosi, Thomas Bieszka, Svetlana Gileva und Denis Veginy die Möglichkeit haben, dem Publikum diese ausgereifte Form von Moderne nahe zu bringen.

Einen ganz anderen Weg des körperlichen Ausdrucks als Balanchine ging Martha Graham (1894 – 1991).

„Errand into the Maze“: Christian Bauch als Minotaurus bei den Proben mit Duosi Zhu sowie im Zitat in der Textzeile im Bild. So zu sehen auf youtube, wo das Ballett der Semperoper den Abend „Labyrinth“ probt. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Sie gilt als Erfinderin des so genannten Modern Dance, und ähnlich wie Balanchine auf dem Ballettsektor wollte sie eine typisch amerikanische Kunst erschaffen. Die Graham Technique, die dem organisch gewachsenen Balletttraining eine betont kantige, künstlich erschaffende Bewegungssprache entgegensetzt, fasziniert bis heute – sie ist allerdings längst nicht für jeden Tänzer gut machbar.

Tugenden wie Geschmeidigkeit und Ausdrucksstärke sind bei Graham anders zu definieren als sonst im Tanz. Schnittigkeit und eine gewisse Grobschlächtigkeit treten an Stelle der Anmut und Expressivität. Die detailreiche Schnelligkeit, die das klassische Ballett verleiht, weicht hier beharrlicher Redundanz, einer Art Minimalismus der Bewegung.

„Errand into the Maze“ – der Irrgarten als Symbol für die Welt, in der weibliche List und bestialische Manneskraft kämpfen… Foto: Semperoper Ballett Dresden / Ian Whalen

Ballett-Choreografen wie Birgit Cullberg und ihr Sohn Mats Ek wurden davon schwer beeindruckt und verbanden die beiden Techniken. Auch viele andere Künstler ließen sich von Grahams Stil beeinflussen. Insofern blieb Graham nicht ohne Folgen, auch wenn ihre Stücke heute eher wie museale Experimente wirken, als dass sie Genuss versprechen.

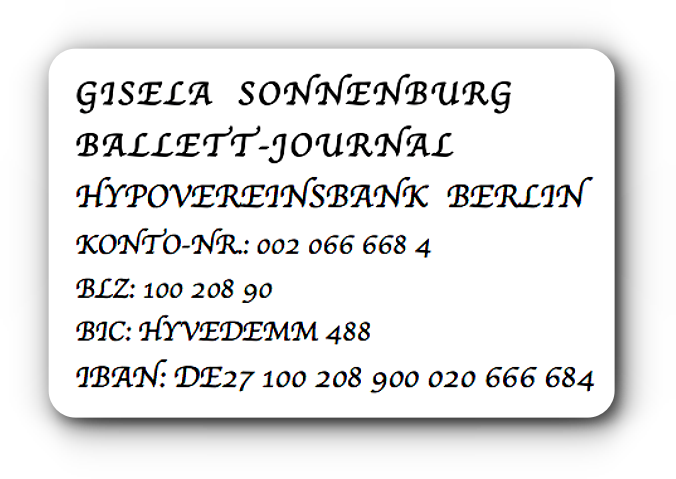

Für freiberufliche journalistische Projekte wie das Ballett-Journal, das Sie gerade lesen, gibt es keinerlei staatliche Förderung in Deutschland – und dennoch machen sie sehr viel Arbeit. Wenn Sie das Ballett-Journal gut finden, bitte ich Sie hiermit um einen freiwilligen Bonus. Damit es weiter gehen kann! Im Impressum erfahren Sie mehr über dieses transparente Projekt, das über 500 Beiträge für Sie bereit hält. Danke.

„Errand into the Maze“, das „Hineinlaufen ins Labyrinth“, ist ein knapp viertelstündiges, dramatisches Stück. Es behandelt zu dynamisch-moderner Musik mit mächtigem Schlagzeugeinsatz von Gian Carlo Menotti den antiken Mythos vom Ariadnefaden, der Theseus im Labyrinth des Minotaurus das Leben rettet. Weibliche Kraft gegen männliche Power!

Duosi Zhu als Ariadne und Christian Bauch als Minotaurus werden hierin stark gefordert – es werden dabei wirklich andere Muskelgruppen aktiviert als im klassischen Ballett.

Das gilt natürlich auch für die Arbeiten der beiden Zeitgenossen Naharin und Hernandez.

„Black Milk“, die „schwarze Milch“, wurde nicht von Paul Celan angeregt, auch wenn Ohad Naharin ein Israeli ist.

Weil sie so eindringlich ist und eigentlich auch zum Bildungsgut gehört, hier dennoch ein paar Zeilen Lyrik von Celan, der das Gedicht „Todesfuge“ mit der Metapher der schwarzen Milch 1944/45 zur Mahnung vor der Vernichtung von Menschen in KZs schrieb.

„Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends

wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts

wir trinken und trinken

wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng“

Natürlich trank niemand ständig Milch in den KZs, schon gar nicht schwarz gefärbte. Heute muss man das vielleicht erklären, dass es sich bei der Formulierung „schwarze Milch“ um ein poetisches Stilmittel handelt, welches auf die todbringende Alltagssituation in den Lagern der Nazi-Opfer hinweist.

„Black Milk“ demonstriert die Macht und die Wucht der Körper – mit dem KZ-Gedicht „Todesfuge“ und der darin formulierten Metapher „Schwarze Milch“ hat das Stück von Ohad Naharin aber nix zu tun. Foto: Semperoper Ballett Dresden / Ian Whalen

Auf so ernsthafte Kontexte geht die Kunst von Ohad Naharin nicht wirklich ein. Er ist ein begnadeter Spaßmacher, der allerdings darauf verzichtet, inhaltliche Konzepte konsequent umzusetzen. 1952 geboren, macht Naharin, der mit „Gaga“ eine fantastisch-lustige Bewegungssprache erfand, sich stets gern einen Jux aus dem Mix von ernsthaften und absurden Situationen.

In gewisser Weise ist es ein Tabu-Bruch, dass Naharin hier Celans weltberühmte Metapher der schwarzen Milch für den Titel benutzt, ohne damit die tödliche KZ-Situation zu beklagen.

Stattdessen geht es ihm um körperliche Energie, ohne geschichtlichen oder humanistischen Kontext.

Man kann diesen Regelverstoß toll finden, aber dann opfert man auch den Bezug zu einer Kultur, die dezidiert antifaschistisch und gegen Nazis gerichtet ist.

So setzt Naharin auch hier – wie schon in seinem Stück „Minus 16“, das ebenfalls zum Repertoire des Semperoper Balletts gehört – eine Gruppe Tänzer ein, um sie mit sichtlicher physischer Stärke zappeln und tanzen zu lassen. Das wirkt imposant und ungewöhnlich, macht aber eher aggressiv als glücklich, wenn man es anschaut. Paul Smadbeck steuert synthetische, minimalistisch inspirierte Klänge bei, die dem Tanz – etwa bei laufenden Bewegungen – eine fast zeremonielle Bedeutung verleihen. Wie viele sinnentleerte religiöse Rituale behauptet auch diese Art von Tanz sich vor allem durch Materie, nicht aber durch Transzendenz.

Ursprünglich nur für Frauen konzipiert, wird das Ballett mittlerweile nur von Männern getanzt. Es soll dadurch gewissermaßen animalisch anmuten – aber ob eine Erzählung wirklich immer Gegenstand von Veränderungen ist, wie der Coach des Stücks behauptet, sei mal besser dahin gestellt.

Julian Amir Lacey, Skyler Maxey-Wert, Francesco Pio Ricci, Houston Thomas und Jón Vallejo nehmen es auf sich, damit zu beeindrucken.

Der Krieg ist Tanzthema – jedenfalls am Ende des Abends „Labyrinth“, in den „Songs for a Siren“ von Joseph Hernandez. Foto: Semperoper Ballett Dresden / Ian Whalen

Eine Überraschung werden dann die „Songs for a Siren“, die Gesänge für eine Sirene, die der choreografierende Semperoper-Ballerino Joseph Hernandez, vielleicht angeregt vom ausgeprägten Sinn für die Antike von Martha Graham, neu kreierte. Hier geht es unter anderem um den Kampf des Überlebens in einer kriegerischen Situation – Kriegstänze sind übrigens derzeit schwer angesagt bei ehrgeizigen, jungen, männlichen Choreografen; auch Kristian Lever choreografierte jüngst für das Royal Danish Ballet in Kopenhagen ein zudem ziemlich überflüssiges Stück, das vor allem aus Aggression besteht. Choreografische Genies widmen sich so schwierigen Themen erst, wenn sie schon Einiges geleistet haben und ihr Handwerk sicher beherrschen.

Aber vielleicht zählt heute vor allem der vorgebliche Mut, die Headlines der Tagesschau-Sendungen zum Thema zu machen.

Svetlana Gileva, Christian Bauch und Sangeun Lee tanzen bei Hernandez in Dresden die Hauptrollen. Toitoitoi!

Gisela Sonnenburg