Ballett beginnt im Kindesalter: Églantine ist eine gut gelaunte Ballettschülerin an der Pariser Opéra. Videostill von arte aus „Becoming a Swan – Vom Traum zu tanzen“: Gisela Sonnenburg

Es ist hart. Es ist schön. Es macht glücklich: das Ballett. So lauten These und Fazit der gut gemachten Dokumentation „Becoming a Swan – Vom Traum zu tanzen“ von Benedict Mirow, die morgen auf arte läuft (und jetzt schon in der Mediathek zu sehen ist) und die ganz ohne Kommentar oder Erläuterung aus dem Off auskommt. Nur die Ballettprofis und die angehenden Tänzerinnen und Tänzer kommen zu Wort: in den Originalsprachen, zumeist Amerikanisch oder Französisch, und mit deutschen Untertiteln. Élisabeth Platel, die Leiterin der berühmten Ballettschule der Pariser Opéra, ist ebenso dabei wie Ivan Liska, der sich bemüht, mit seinem Bayerischen Junior Ballett auf Weltniveau zu kommen. Alonzo King vom Alonzo King Lines Ballet aus San Francisco ist eine in Europa seltene Koryphäe: Sein zu Beginn des Films geäußertes Statement, dass Tänzer mit Herz und Verstand jenes Instrument spielen, das wir alle gemeinsam haben, nämlich den Körper, ist hier eine Art utopische Richtlinie.

Der Film beleuchtet die Ausbildung zum Balletttänzer im Westen: in München, Paris und San Francisco. Vor wenigen Jahren noch hätte man sicher auch Bilder aus Sankt Petersburg gezeigt, wo die Vaganova Ballettakademie das weltweit führende Mekka der Ballettausbildung ist. Seit Tanz als hoch kultivierte Kunstform des Abendslands existiert, war der Austausch zwischen West- und Osteuropa, zwischen den USA und den russischen Schulen maßgeblich für ihr Vorankommen.

Seit Jahrhunderten tauschten sich die Künstler zum Beispiel zwischen Paris und Moskau aus. Und gerade in diesem Jahrtausend herrschte bis vor kurzem ein reger Wechselfluss, der half zu sehen, wo Entwicklungsmöglichkeiten liegen.

Wie normale Jugendliche leben? Zumindest spielen sie auch Tischtennis. Ansonsten aber ist das Dasein eines Ballettschülers auf seinen Körper konzentriert. Videostill von arte: Gisela Sonnenburg

Wir wissen, warum Russland jetzt in solchen Sendungen nahezu totgeschwiegen wird. Immerhin trägt ein Teenager vor der Kamera ein T-Shirt mit der Aufschrift „St. Petersburg“. Aber nicht mal Ivan Liska, der seine ganze Karriere seiner guten, sowjetisch geprägten Ausbildung in Prag zu Ostblock-Zeiten verdankt, hat für die Tragödie der politisch erzwungenen Spaltung der globalen Kunstwelt auch nur ein Wörtlein übrig.

Und so zeigt diese Dokumentation viel mehr, als sie vielleicht eigentlich will.

Jemand solle mal sagen, wie grausam es sei, täglich bis an die eigenen körperlichen Leistungsgrenzen zu gehen – das fordert zum Beispiel eine Nachwuchsballerina aus München. Blutige Füße, aus Hunger rauchende und heftig verunfallte Profis sieht man trotzdem nicht, aber man ahnt, dass da eine Menge an Schmerzen, Problemen und Verzicht hinter dem eleganten Tanz steckt.

Über viele kritische Punkte wird auch in diesem Film nicht geredet.

Da ist die Auslese, die weltweit immer grotesker wird. Es werden nämlich nur noch Mädchen und Jungen mit von Natur aus auswärts gerichteten, vor allem aber stiftdünnen Beinchen gewählt, und das Diktat der Magerkeit, das in der Modeindustrie seinen Ursprung hat, ersetzt die anderen Maßstäbe von Schönheit. Die legendären historischen Größen Vaslav Nijinsky, Rudolf Nurejew und Mikhail Baryshnikov würden heute von den meisten Schulen wohl abgelehnt: zu klein, zu dick, nicht auswärts genug.

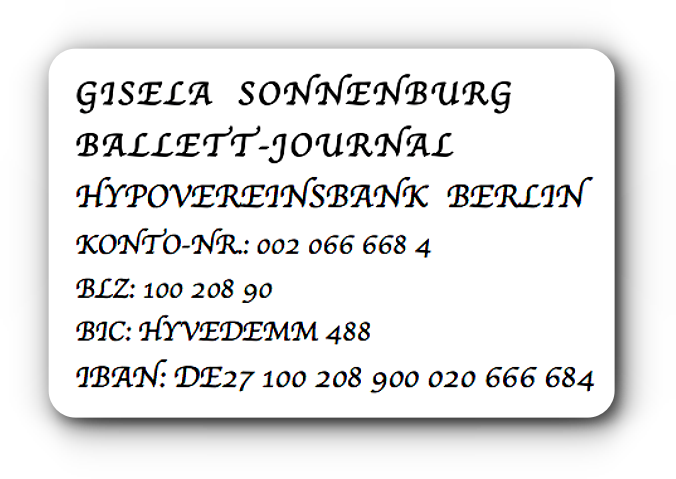

Lesen Sie hier, was nicht in BILD und SPIEGEL steht! Und spenden Sie! Unterstützen Sie eine kritische, kompetente Sicht auf Ballett, die der Presse- und Meinungsvielfalt dient. Dankeschön!

Lang und dürr sollen die Gliedmaße heute sein – und das, obwohl klassisches Ballett grundsätzlich für Menschen mit kurzen Beinen geschaffen wurde. Vor allem aber die Dressur der Körper hin zu rückengedehnten Schlangenmenschen, die eher Akrobaten sind als Tänzer, und die nicht mehr wissen, was der Sinn einer Bewegung ist, wird zunehmend im Ballett eine Norm.

Temperament und Ausdruck, Schauspiel und Sexiness spielen praktisch gar keine Rolle mehr – entsprechend fehlen bei den jüngeren Generationen immer mehr die überwältigend tollen Stars, die aufgrund ihrer persönlichen Wirkung und nie nur wegen ihrer Tanztechnik das Publikum begeistern.

Anderes ist so grässlich geblieben, als hätten wir noch das letzte Jahrhundert.

So wird in den Internaten nach wie vor in Zellen, nicht in Zimmern, gewohnt. Zu zweit oder zu dritt quetschen sich die angehenden Profis auf wenigen Quadratmetern, wo für Intimsphäre keine Möglichkeit bleibt. Wie soll man da erwachsen werden? Oder gar ein Künstler, der sich immer auch mit der Welt da draußen auseinander zu setzen hat?

Nurejew hat als Teenager manchmal die Schule und den Tanzunterricht geschwänzt, um ins Museum oder ins Konzert zu gehen – oder auch, um sich mit Menschen aus anderen Lebensbereichen auszutauschen. Heute würde ein Ballettschüler wohl von der Schule verwiesen, wenn er das regelmäßig machen würde.

Aktiv dürfen die heutigen Ballettschüler nur in ihren Schul- und Trainingssälen sein. Alle Kraft dem Körper – das hat was von Kasernierung.

Der Lohn für die harte Arbeit und all den Verzicht: die Show auf der Bühne! Und nein: Es geht nicht einfacher. Tanz ohne Ballett hat eben nicht dieses Flair. Videostill aus „Becoming a Swan“ von arte: Gisela Sonnenburg

Bücher, Laptops, gar ein mittelgroßer Fernseher passen in ihre winzigen Schlafstuben mit Brett (als Schreibtisch) nicht mal räumlich hinein. Nur das Handy ist eine Verbindung zur Außenwelt. Die besteht für die ganz jungen Tanzschüler aber vor allem aus ihren Familien. Sollte man junge Menschen wirklich so erziehen und ausbilden?

Kein Wunder, dass die heutigen Tanzinternate keine nennenswerten schöpferischen Künstler hervorbringen, sondern überwiegend nur noch Interpreten. Individualität und eigenständiges Lernen werden bei ihnen regelrecht unterbunden, und der geistige Lehrstoff ist arg begrenzt.

Auch die Tanzausbildung selbst kümmert sich nur noch um den Körper, nicht mehr – wie früher – um den Tanz im Kopf, um Musik- und Theatergeschichte, um die Musikalität und um die Zusammenhänge von Tanz und Kultur generell. Man könnte diese Ausbildungsstätten also auch Körperabrichtungsanstalten nennen.

Das sagt dieser Film nur in Bildern, nicht wörtlich. Aber wer sich historisch auskennt, weiß, dass die Befähigung, ein Musikinstrument zu spielen, früher vor allem in Russland zur Grundlage des Berufs „Balletttänzer“ gehörte. Und da soll es heute genügen, sich mit den Kopfhörern von Pop und Techno berieseln zu lassen?

Wer diese Schule bis zum süßen Ende, dem Abschluss, durchläuft, wird hart gemacht für eine Welt, in der Leistung und Gehorsam alles sind.

Kein Wunder, wenn Ballett immer sportlicher und immer weniger poetisch wird.

Fast witzig ist, dass die Leiter dieser Einrichtungen das nicht bemerken und auch nicht wissen wollen. Für sie zählen oft nur der Wettbewerb und das Ziel, dem Höher-Schneller-Weiter Rechnung zu tragen.

Élisabeth Platel, hier in Lausanne beim Training, hat als Leiterin der Ballettschule der Pariser Opéra keinen einfachen Job. Videostill von arte concert: Gisela Sonnenburg

Sie tun, als würden sie die Kinder so optimal auf das Berufsleben vorbereiten – und sie merken nicht, dass sie zugleich eben dieses Berufsleben inhaltlich immer stärker verarmen und verkümmern lassen.

Dabei gehörte zum Beispiel Ivan Liska noch zu einer Generation, in der man einen Tänzer für sein spürbares Streben liebte, für seine Hingabe und für seinen Wunsch nach gestreckten Beinen und Füßen. Ob der Fuß dann wirklich immer so perfekt war, war eben nicht entscheidend. Sondern der Ausdruck und die Linien, die sich aufgrund dessen im Tanz ergaben.

Heute, da viel mit Video gearbeitet wird, bleibt eine wichtige Möglichkeit meist ungenutzt: die Zeitlupe. In Zeitlupe sieht man, was sonst das Unbewusste der Zuschauer bemerkt: zum Beispiel, ob ein Linienfluss auch bei kleinen Zwischenschritten, bei Sprüngen, bei Beendigungen einer Pose beibehalten wird.

Ist dieses nicht der Fall, wirkt auch der schönste Tanz etwas grob und ist im Grunde unsauber.

Da aber allerorten die Lehrerinnen und Lehrer mehr auf technische Spektakel aus sind als auf die Durchdringung des Tanzes von der Seele des Balletts, wird das Niveau zunehmend geschreddert.

Dafür werfen viele jungen Tänzer die Beine bis zu den Ohren und noch höher, springen statt in den Spagat in eine undefinierbar clowneske Überdehnung und pirouettieren locker zehnfach, was zumeist auch nicht aufregender aussieht als etwa eine vierfache Umdrehung.

Immerhin sagt in Mirows Film ein Lehrer aus San Francisco, dass ihm die niedrigen, dafür formschön ausgeführten Beinhebungen lieber sind als eine hingepfuschte Spezialleistung. Das ehrt ihn!

„Onegin“, hier getanzt von Osiel Gouneo, ist im gleichnamigen Tanzstück von John Cranko stets auf der Suche nach Glück und Bewunderung. Foto vom Bayerischen Staatsballett: Emma Kauldhar

Osiel Gouneo, Star vom Bayerischen Staatsballett, darf dann noch darauf hinweisen, dass es für Menschen mit dunkler Hautfarbe eigentlich keine eigenen Ballette gebe. Das stimmt so aber nicht ganz. Bei Alonzo King in Frisco zum Beispiel tanzen überwiegend schwarze Tänzer, und auch in New York City gibt es schwarz geprägte Ballettensembles.

Davon abgesehen, ist man glücklich, schwarze oder auch asiatische Tänzer in klassischen „weißen“ Rollen zu sehen: als „Onegin“, im „Schwanensee“, in „Dornröschen“, in „Romeo und Julia“. Dass hier ein gesellschaftlicher Prozess stattfindet, ist unübersehbar.

Lucia Lacarra, Megastar des Balletts und eine große Ausnahmeerscheinung, enthüllt schließlich, dass sie solange, wie sie noch jede Sekunde auf der Bühne schmerzfrei genießen kann, tanzen wird.

Lucia Lacarra im verträumten Stück „Lost Letters“, das sie mit ihrer eigenen kleinen Company zeigt – es war ein einmaliges Gastspiel im April 2025 in München. Foto: Jesus Vallinas

Die Magie des Balletttanzens, die mehrere Gründe hat und die auch daher rührt, dass sonst kaum benutzte Muskeln trainiert und eingesetzt werden, die aber auch mit dem Zusammenspiel mit anspruchsvoller Musik zu tun hat und sogar mit gesellschaftlich relevanten Zusammenhängen, versucht die Doku gar nicht erst zu erklären. In den Ausschnitten aus einigen Aufführungen, die zu sehen sind, funkelt sie aber unverkennbar auf.

Gisela Sonnenburg

https://www.arte.tv/de/videos/115572-000-A/becoming-a-swan/

Sendetermin: Sonntag, 07.09.25, 22.40 Uhr auf arte und arte.tv