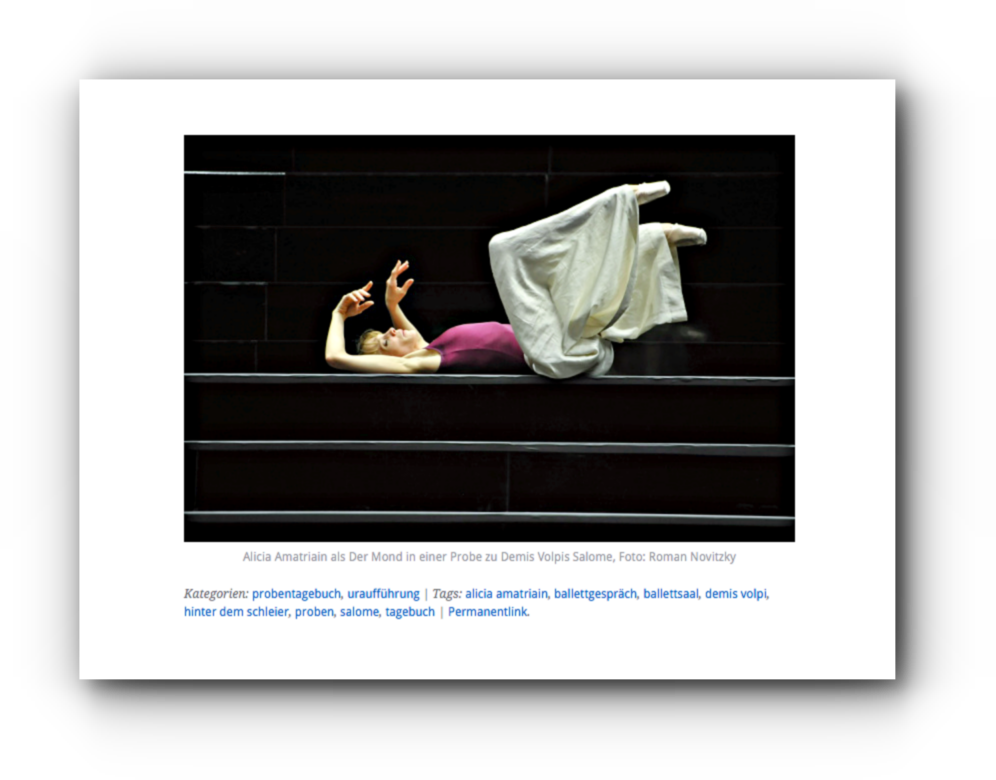

Der Mond hat Schuld: Alicia Amatriain als Mond auf der Probe zu Demis Volpis Uraufführung „Salome“ nach Oscar Wilde. Faksimile von der Homepage des Stuttgarter Balletts: Gisela Sonnenburg

Wer kennt ihn nicht, diesen Sog des Mondes, der uns zu Verzauberten macht? Der uns Visionen offeriert, wie sonst gar nichts auf der Welt! Mond, oh, Mond! Was machst du da? Das Irrlichterne, das Mondsüchtige, das Entrückte, das Gefährliche, das Unberechenbare, das Hervorbrechende, all dies in eine menschliche Gestalt mit maskenhaft weißem Gesicht gepresst, kann man sich das vorstellen? Demis Volpi lässt in seinem neuen Abendfüller „Salome“, den er nach dem indes recht kurzen Einakter von Oscar Wilde kreierte, den Mond leibhaftig als Primaballerina auftreten. Alicia Amatrian, preisgekrönte Allererste derzeit beim Stuttgarter Ballett, tanzt diesen Mond, diese Mondin, und er oder sie darf hier die Sicht auf die Dinge bis in tiefste Falschheit hinein verzerren.

Und es ist natürlich auch der Mond, der die Titelfigur Salome – getanzt von der nicht nur verzauberten, sondern vor allem bezaubernden Elisa Badenes – vollauf verrückt spielen lässt.

Oscar Wilde, der das Stück 1892 schrieb, sieht nicht nur die Sünde, sondern vor allem die lüsterne Verwirrung der Salome im Zentrum des alttestamentarischen Themas.

So sieht der Mond aus, der Mond und nur er allein – am Himmelszelt ganz hoch oben, weltweit einmalig, seit sehr vielen Jahren… Foto: Gisela Sonnenburg

Volpi wiederum verleiht dieser Verwirrung die lunarische Komponente. Warum auch nicht? Irre genug ist die Geschichte ohnehin: Salome, deren verwitwete Mutter ihren Schwager heiratet, wird dafür von Jochanaan (Johannes der Täufer) gescholten. Wieder und wieder – der christlich-religiöse Mann mag darob keine Ruhe geben. Darum sitzt er auch im Knast, hier vornehm „Zisterne“ genannt – Herodes ist halt ein Tyrann und lässt sich nicht gern kritisieren. Außerdem: Was ist dabei, die verwitwete Schwägerin zu ehelichen?

Doch dann verknallt sich Salome, das junge Ding, in den Propheten. Vor allem in seinen schönen Mund. Mit dem er doch so lästerlich gegen ihre Familie spricht! Ein anderer Mann, ein junge Syrer, der wiederum Salome liebt, bringt sich bei Wilde flugs selbst um, als er nicht umhin kommt zu bemerken, wie sehr die Liebe zu dem Täufer die süße Salome erwischt hat. Oh je!

Jochanaan aber bleibt beinhart. Liebe? Zu einer Frau? Zu Salome? Für ihn kein Thema, so scheint es. Und er lehnt sie ab, total, und dafür lässt sie ihn bezahlen. Total. Mit dem Tod.

Nun ist ihr Stiefvater ebenfalls spitz auf sie, Jochanaan hätte besser das kritisieren sollen – aber Salome ringt dem offenbar ebenfalls mondverwirrten Mann das Versprechen ab, sie habe einen Wunsch frei, wenn sie nur für ihn tanze.

Der freiberuflich tätige mexikanische Fotograf Carlos Quezada fotografierte die Proben zur Uraufführung von „Salome“ beim Stuttgarter Ballett. Faksimile von der Homepage des Stuttgarter Balletts: Gisela Sonnenburg

Also tanzt Salome, die wilde Kleine, den berühmt-berüchtigten „Tanz der sieben Schleier“. Man kann sich das als eine Art biblischen Striptease vorstellen – oder sogar als Seelenstrip. Jedenfalls sind alle hin und weg davon. Doch dann geht es ans Einlösen des Versprechens. Und Salome, die verschmähte aufgegeilte junge Frau, verlangt den Kopf des Täufers.

Es hilft kein Barmen noch Handeln – sie besteht darauf.

Herodes, ihr Stiefvater (wir kennen ihn aus der Weihnachtsgeschichte, er ist mittlerweile ein alter Mann), lässt Jochanaan töten. Und Salome, so will es Wilde, küsst dessen tote Lippen. Pfui bäh. Aber Nekrophilie ist ja ein Krankheitsbild, und obwohl sie wohl meistens Männer befällt, ist nicht auszuschließen, dass auch Teenager – und ein solcher ist Salome – daran erkrankt sind.

Die Sympathien hat sie damit aber verloren, die Holde. Herodes lässt sie töten, angeekelt und besorgt um den guten Ruf seines Königshauses. So bezahlt auch die junge Salome ihre blutige Perversion mit dem Tod, so wie ihr Opfer, der schöne Täufer, der ihrem sinnlichen Begehren so verständnislos gegenüber stand.

Man befeiert sich gern schon mal selbst vorab, bei einem Gespräch mit dem Publikum. Blick auf die Homepage vom Stuttgarter Ballett: Gisela Sonnenburg

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die Moral von dieser Geschichte ist nicht wirklich feministisch, sie nährt viel eher diffusen Frauenhass und auch ein krudes Bild von Sexualität.

Schon darum scheint mir die Auswahl des Stoffes verwegen, wenn nicht gar weltfremd. Zu Oscar Wildes Zeiten, als Männer, wie der Dichter selbst, wegen ihrer Homosexualität weggesperrt wurden, war das noch anders. Damals wurde Schwulsein fälschlicherweise als ebensolche gefährliche Krankheit erachtet wie sexuell motivierter Blutrausch. Jeder Homo konnte sich mit Salome identifizieren. Und der orale Kussverkehr, den sie sich wünscht, stand stellvertretend für den Verkehr mit dem anderen Ende des Menschen.

Heute wissen wir, dass Schwule normal sind und gewalttätiger Sex die Krankheit ist – egal, wen sie befallen hat.

Insofern hat Wildes Stück aber damit an Brisanz und gesellschaftskritischem Potenzial allerhand eingebüßt. Denn seine Symbolik geht nicht mehr wirklich auf.

Unterm Strich bleibt eine nolens volens frauenverachtende Ideologie des Salome-Mythos übrig. Salome hat nun mal nicht Recht mit ihrer wörtlichen Mordslust, auch wenn sie noch so unglücklich verknallt sein mag. Sie nun ebenfalls zu töten ist indes auch nicht okay, und dieses Aufrechnen von Leichen ist bestenfalls in Shakespeare-Stücken wie „Richard II“ oder „Troilus und Cressida“ zu ertragen, weil es dort tiefsinnig und realitätsbezogen gut erklärt wird.

Die Thematik Salome ist und bleibt indes ist eine sehr große Lüge, typisch für Männer, ob schwul oder nicht – in der Realität sind es nämlich zumeist die Herren selbst, die unmäßig begehren und dann dem Blutrausch verfallen, weil sie verschmäht werden. Ihre Opfer sind meistens Frauen, und hätte mal ein Choreograf den Mut, darüber ein Stück zu machen, ich wäre sofort dabei.

Katharina Schlipf, begabte Bühnen- und Kostümbildnerin, und Demis Volpi, weniger begabter, aber umso erfolgreicherer Choreograf. So in schönster Harmonie zu sehen auf der Homepage vom Stuttgarter Ballett (Faksimile: Gisela Sonnenburg)

So aber befürchte ich außerordentlich große Langeweile, zumal der viel zu schnell zum Star gemachte Demis Volpi eher ein Meister der Oberflächlichkeit ist als ein echter Könner. Und höchstens die Kostüm- und Bühnenbildnerin Katharina Schlipf, eine junge, sehr begabte gebürtige Rottweilerin, vermag da wohl noch was rauszureißen.

Auf der Homepage vom Stuttgarter Ballett kann man sich ansehen, wie sich Reid Andersons Truppe mit dieser Uraufführung vorab selbst darstellt. Probenfotos des freien mexikanischen Fotografen Carlos Quezada können aber in meinen Augen auch nichts mehr retten: Das Ganze sieht danach aus, als würde man es voll in den Sand setzen. Trotz Schlipfs Talent.

*

Katharina Schlipf besorgte Volpi schon in seinem „Karneval der Tiere“, den er 2012 für die Ballettschule John Cranko in Stuttgart schuf, einen Riesenerfolg. Schon das von ihr designte Kükenkostüm war zum Piepen und wirklich knallhart gut. Schlipf studierte bei Martin Zehetgruber und Werner Pick (nicht zu verwechseln mit Günther Pick!) an der Staatlichen Akademie für Bildende Künste in Stuttgart. Freischaffend tätig, ist sie ein gutes Beispiel für jene Talente, die aus dem Hintergrund heraus eine Sache in ein gutes Licht zu stellen vermögen.

Volpi hingegen lebt vom Glück des Zufalls. In der Generation des knapp 30-Jährigen gibt es kaum auffallende Choreografietalente in Deutschland im etablierten Ballettbetrieb – was nicht nur am etwaigen Talentemangel an sich liegt, sondern vor allem daran, dass die guten Jobs zumeist an Ältere vergeben werden, die nun mal vorher da waren und die nicht von sich aus einfach mal so Platz machen wollen für die Jüngeren. Aber in Stuttgart hat Reid Anderson, langjähriger Intendant, aus der Tradition des Hauses heraus ein Herz für junge Choreografen – und Volpi wurde von ihm nachgerade maßlos gefördert.

Da Anderson sehr gut vernetzt ist in der internationalen Ballettwelt, fielen für Volpi rasch auch andere Aufträge ab, vor allem in Deutschland, und da wiederum vor allem bei Birgit Keil in Karlsruhe. Keil als ehemalige Stuttgarter Starsolistin hat ja so etwas wie eine „me-too-Company“, die dem Stuttgarter Profil spielplanmäßig nacheifert, ohne es je zu erreichen.

Hochkarätig klingt die Premierenbesetzung, auch wenn die männlichen Überflieger der letzten Jahre fast alle schon das Weite aus Stuttgart suchten… Faksimile der Besetzungsliste von der Homepage des Stuttgarter Balletts: Gisela Sonnenburg

Das Glückskind Volpi aber hat, soweit ich weiß, noch nie auch nur einen einzigen gesellschaftskritischen Satz öffentlich von sich gegeben. Solche Leute können keine Handlungsballette, schon gar keine abendfüllende. Punkt.

Der junge „Star“ weiß allenfalls, wie man den alten Männern und den teils noch älteren Halbdamen, die die Ballettgeschicke bestimmen, gut gefällt. Bleiben wird von ihm – voraussichtlich – gar nichts.

Irgendwie sind seine Stücke wie überteuerte Markenmöbel. Demis Volpi, als gesellschaftlich Privilegierter, wurde denn auch in die Oberschicht von Buenos Aires hineingeboren. Aber wer nie kämpfen musste, wird auch nie wirklich gut sein.

Schon als Vierjähriger begann er mit dem Tanzunterricht. In Toronto und in Stuttgart setzte er seine Ausbildung fort, um ab 2004 im Corps des Stuttgarter Balletts zu tanzen. Im Rahmen der Noverre Gesellschaft in Stuttgart, die einst „die hochkarätigen Vier“, also John Neumeier, Uwe Scholz, William Forsythe und Jiri Kylián, hervorbrachte, begann nun Demis Volpi, Eigenkreationen zu zeigen.

Er hatte rasch Erfolg, ist heute einer der beiden „Hauschoreografen“ beim Stuttgarter Ballett – und er gilt spätestens seit seinem Kinder-und-Erwachsenenstück „Krabat“ (2013) nach der Literarvorlage des Kinderbuchautors Otfried Preußler als ausgemachtes Startalent. Ziemlich übereilt stürzte sich das Ballettgewese auf ihn und feiert ihn seither schier ohne Ende, unter anderem mit dem „Tanzpreis Zukunft“, ohne, dass echte hochkarätige Leistung als Tanzschöpfer erkennbar wäre. Aber Andersons Protektion hat halt noch nie geschadet.

Und: Es ist ja so praktisch, jemanden hochzujubeln, der sich so einfach vermarkten lässt wie Volpi. Er bedient Mainstream-Themen, ohne Wenn und Aber, und seine Stücke kennen dieses nicht: Ecken oder gar Kanten.

Ein Aufführungsfoto der „Geschichte vom Soldaten“ in der Inszenierung von Demis Volpi, wieder mit Alicia Amatriain als „Zugpferd“, also hier in der Rolle des Todes. Foto: Stuttgarter Ballett

Bestes Beispiel dafür: Volpis Version von Igor Strawinskys „Geschichte vom Soldaten“, die vom Stuttgarter Ballett hoch gespielt wurde ohne Ende, und für die Volpi dann auch Preisreden und Lorbeeren einheimste.

Derweil laufen dem Stuttgarter Ballett die wirklich tollen Tänzer, vor allem die männlichen, seit einigen Jahren auf und davon. Evan McKie, Marijn Rademaker, Alexander Jones, Daniel Camargo – sie alle suchen ihr Heil mittlerweile im Ausland, aber keiner von ihnen wagte es, öffentlich zu sagen, was viele in Stuttgart denken: Dass Andersons Masche wirkliche Trendsetter nicht mehr glücklich machen kann.

Man könnte Volpis Werke locker unter „Verblödungstheater“ subsummieren. Irgendwie gehört der Mann in die Werbung, soll er dort seine gefälligen, seichten Revue-Hüpfnummern unterbringen – um die Subventionen kann es einem da hingegen Leid tun. Und er hatte genügend Chancen!

Die tolle Alicia Amatriain ist so etwas wie eine Alleskönnerin – sie wird auch aus der Rolle des Mondes machen, was am besten daraus zu machen ist. Foto: Stuttgarter Ballett

Dass die tolle Alicia Amatriain und Elisa Badenes, das heimliche Supertalent der weiblichen Riege des Stuttgarter Balletts, die Hauptrollen tanzen, wird die Sache nicht unbedingt besser machen. Im Gegenteil: Die Verschwendung von Talent an eine unwerte Sache kann höchst deprimierend sein.

Elisa Badenes, der heimliche Superstar beim Stuttgarter Ballett, tanzt bei der Premiere die Titelrolle der „Salome“ in Demis Volpis abendfüllendem Ballett. Foto: Stuttgarter Ballett

Mutige und Dickfellige werden dennoch in Scharen in dieses „Salome“-Gewürge gehen, das zudem mit einer Musikmischung aufwartet, die nicht mehr als Supermarktgefühl verheißt.

Sensiblere Naturen hingegen werden ihre Lebenszeit sinnvoller verbringen. Vielleicht mit einer schönen Ballett-DVD oder der Lektüre eines guten Buches. Oder sie fahren nach München und genießen dort die letzten Aufführungen der wirklich lebendigen Truppe in der Ära Ivan Liška. Viel Spaß dabei!

Gisela Sonnenburg

Termine: siehe „Spielplan“