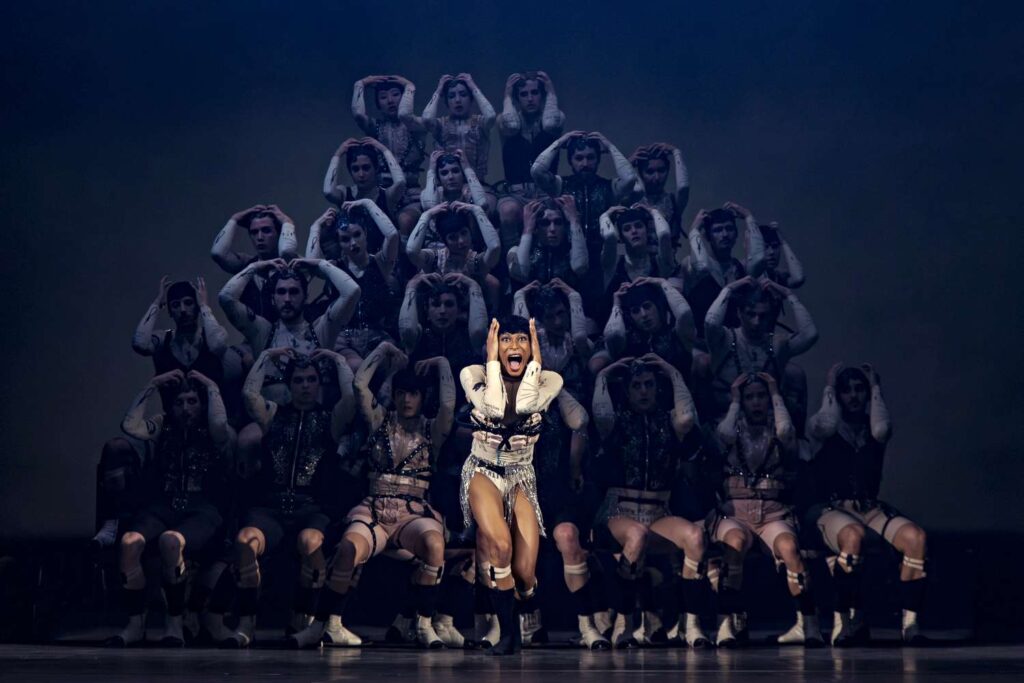

Leroy Mokgatle – virtuos! – und das Staatsballett Berlin in „Wunderkammer“ von Marcos Morau. Foto: Yan Revazov

Hui, huh, huibuh! Passend zu Halloween fand gestern im Berliner Schiller Theater, der viel schöneren und authentischeren Ersatzspielstätte für die sich in Sanierung befindende Komische Oper, eine skurril-düstere Uraufführung mit dem Staatsballett Berlin statt. Dessen Hauschoreograf („Artist in Residence“) Marcos Morau hat sich vom Thema der historischen „Wunderkammer“ inspirieren lassen – und zudem eine gespenstisch-skurrile Orgie mit Darkroom-Komponente imaginiert. Nostalgie plus Futurismus: Der Glamour des Cabaret vor und während des Zweiten Weltkriegs erlebt so seine Auferstehung. Mit einem Akkordeon und kleinen Bandoneons auf der Bühne, mit Miedern, Lederriemchen, Ballonhosen und Gamaschenstiefeln als Kostümen sowie mit schwarzglänzenden Wellenreiterkappen auf den Köpfen der Protagonisten. Nicht zu vergessen: mit fürs Ballett höchst ungewöhnlichen, dem Kindertheater entlehnten Auspolsterungen der Hüften und Podexgegenden, welche die Silhouetten der sonst eher mageren Tanzenden in Richtung Teletubbies verschieben. Zu spindeldürren Ärmchen sieht das zwar merkwürdig aus, aber die Idee, künftig vielleicht mit Eigenfett stärker gepolsterte Tänzerinnen und Tänzer auf die Bühne zu lassen, ist nicht falsch.

Der Beginn schockt, tut aber gut: Da steht ein barmender Mensch mit einem großen Akkordeon auf der Bühne im Nebel, im Licht, im Nichts. Ein Schwall synthetischer Klänge (Musik: Clara Aguilar und Ben Meerwein), darunter ein textlos greinender Chor, weist darauf hin, dass die bunte lebendige Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr existiert. Die natürliche Welt ist tot, es lebe ihr Abbild in Plastik! Natürlich erzeugt das Schmerz, und der Akkordeonspieler biegt sich denn auch mit steter Leidensmiene im Sturm der eigenen Gefühle.

Von rechts kommt das Volk heran, von links treten einzelne Individuen herbei. Sie alle scheinen im fahlen Zwielicht (designed von cube.bz) fast nackig zu sein, aber wenn die Farbe aus den Scheinwerfern dazu kommt, erkennt man Shirts und Shorts, über denen jeweils ein grob fransiger Silberglitterminirock wabert. Das ist nun kein Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini, aber immerhin: Sexyness wird impliziert. Lederriemchen, die wie von Uniformen entliehen scheinen, durchkreuzen zudem die etwaige Bravheit der Kostüme. Und schwarze Pailletten auf dem Mieder verleihen manchen Tanzenden die Aura der Festlichkeit. High Society spielt sich später im zweiten Teil – der insgesamt deutlich weniger intensiv ist als der erste – verstärkt ab: mit grotesk aufgetürmtem Big Hair (blondiert, was sonst) und mit offen zur Schau getragener Gier.

Die Kostüme von Silvia Delagneau sind ein wesentlicher Bestandteil der ganzen Morau-Show. Nicht zum ersten Mal: Silvia zaubert mal konforme, mal nonkonforme Stildetails, deren exquisite Formate Marcos Morau enorm helfen. Und so inszeniert er seine Bilder manchmal traum-, manchmal alptraumhaft, aber immer als Revue und Collage, die im ersten Teil durchaus Eindruck macht: zumeist mit Posen, mitunter auch mit Bewegungen.

Was Marcos Morau fehlt, ist die Leidenschaft, sich mit Tanz auszudrücken. Das ist seltsam, weil er aus Spanien kommt, wo das Tanzen ein fester Bestandteil der Popular- und Volkskultur ist. Aber in Moraus Stücken müssen seine Tänzerinnen und Tänzer in dieser Hinsicht vieles von sich aus leisten.

Immerhin vermag das Staatsballett Berlin dieses Manko mit seinen gediegen-trainierten, in jüngerer Zeit vor allem auch sportlich fit gehaltenen Körpern problemlos aufzufüllen. Morau, der ursprünglich von der Fotografie und vom Interesse für die Modewelt kommt, hat außerdem mit dem Israeli Shay Partush ein wandelndes Gehirn an seiner Seite, um die Schritte und Verbiegungen ballettmeisterlich zu memorieren. Aber vor allem brilliert die Tänzerin Leroy Mokgatle mit Schnelligkeit, Wechselbarkeit, Unverwechselbarkeit. Sie, als Wesen zwischen den Geschlechtern, verkörpert sowohl das Burschikose als auch das Feminine – und mit dieser Androgynität weiß sie zu spielen.

Insgesamt stehen hier 29 Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne: nicht mal ein Drittel vom Staatsballett Berlin. Ob der Rest im Publikum sitzt? Oder frei hat? Vielleicht mal so, mal so.

Das Staatsballett Berlin und die Gier: emotionaler Ausdruck in „Wunderkammer“ von Marcos Morau. Foto: Yan Revazov

In Moraus kleiner Schönheitswelt geht es weiter mit Stapfen und Stampfen. Sehr schön werden hier Schritte und Rhythmen des klassischen Flamenco zu kämpferischen Wutstampfern. Rattattattatatah – davon würde man gern mehr sehen. Der stolze Flamenco würde sich als Leitmotiv mit zahlreichen Variationen ohnehin eignen – doch hier bleibt es leider bei den Einstiegsszenen. Dabei sind dunkler Zorn und helle Wut wegen sinnlos verteuerter Energiepreise samt nicht gehaltenen Wahlversprechen als aktuelles Lebensgefühl in Deutschland derzeit so nachvollziehbar wie selten.

Aber ob Morau sich überhaupt mit diesem Land beschäftigt? Eher geht es ihm wohl um global gültige Visionen wie topmodische Ästhetik und einen Bruch mit Konventionen. Dazu müsste man die handwerklichen Konventionen des Balletts allerdings erstmal kennen und beherrschen. Und da hapert es.

Es ist ein Reigen aus Szenen, die keine Entwicklung hergeben. Aber insgesamt sollen sie vielleicht wie ein Blick in eine Wunderkammer wirken: die Gesellschaft als zerklüftete Zirkuswelt.

Opferung und Rausch als Mode-Accessoires: Das Staatsballett Berlin in „Wunderkammer“ von Marcos Morau. Foto: Yan Revazov

Ein Pyramidenaufbau mit fünf Stufenplateaus dient als Mini-Opfertempel oder auch als dunkelgraue Deko-Torte. Damit sind schon zwei Vorläufer des heutigen Museumsbetriebs lediglich als Assoziationen ein Teil der Vorstellung: die Wunderkammer aus dem Titel als wunderliches Sammelsurium von exotischen Exponaten und der Tempel bzw. die Kirche als Ort der Meditation oder des Gebets anhand von Kunst. Fehlt nur noch die Höhle als Ursprung der Malerei, also die dritte Vorstufe unserer heutigen Galerien und Museen.

Statt in eine Höhle führt uns Morau in einen Mix aus Ballettsaal und Gruselkabinett. Ein Zerrspiegel ist im Bühnenhintergrund, davor eine Barre, also eine Trainingsstange fürs Ballett, platziert – und daran absolvieren die wie für eine Schwulensexparty Kostümierten fein säuberlich ihre Pliés und Fondues. Gelegentlich übermannt sie die Nähe nach Sehnsucht, dann wird sich paarweise schlängelnd umarmt.

Auch im Orchestergraben, der nicht mehr so tief ist wie sonst, wird getanzt. Die Meute Mensch ergießt sich hier von oben nach unten, scheint das Publikum von der neuen Rampe (dem Rand zum Orchestergraben) aus gar zu bedrängen. Um sich schließlich wieder auf die Bühne zu begeben, wo jetzt ein großer Spiegel bei hellem Licht das Publikum zeigt.

Anleihen bei Sharon Eyal: „Wunderkammer“ beim Staatsballett Berlin. Foto: Yan Revazov

Aber ein Ausflug des Ensembles in die Seitengänge im Parkett muss auch noch drin sein, und hilflos singt das Staatsballett Berlin – offenbar ohne vorheriges Stimmtraining – mit zirpenden, kratzigen Stimmchen vorm Publikum stehend ein trauriges plattes Lied mit schlechtem Reim. Der Text, an dem sich auch die Dramaturgin Katja Wiegand versucht haben soll, sagt schon alles: „They say the night sleeps, but I hear it bleeds.” („Sie sagen, die Nacht schläft, aber ich höre sie bluten.“) Das ist Billigpoesie für Dumme. Kann sich das Staatsballett keine Qualität in solchen Dingen leisten?

Sollte mit der blutenden (oder menstruierenden?) Nacht nun die Kriegsmanie unserer Zeit gemeint sein, so findet sie auf der Bühne außer mit gelegentlich aggressiven Ausbrüchen keine Entsprechung. Aber das Thema Macht wird dargestellt. Zwei schwarze fette große Clowns lungern erst wie Handlanger des Todes über die Bühne, dann wanken sie aufeinander zu und umarmen sich. Sollen es Trump und Putin sein? Oder McDonald’s und Burger King? Krebs und Alzheimer?

Mit mal mehr, mal weniger dekorativen Anleihen sowohl bei Mikhail Fokine als dann vor allem auch bei Sharon Eyal und Marco Goecke wird der zweite Teil des Abends oberflächlich und langweilig verplempert. Sinnentleerte Revue-Elemente wechseln mit Musical-artigen Szenen. Worum es geht? Im Programmheft stehen Schlagworte, aber kein Libretto. Ein Riesensofa in Violett erstreckt sich über die ganze Bühne, dreht sich mit der Drehbühne noch dazu auch, wenn es mit den Tänzern voll besetzt ist. Das Gefühl, sie kämen nie zur Ruhe, scheint sie zu plagen.

Schlaflosigkeit kommt auch im Programmheft als Thema vor. Unruhige Nächte, man wünscht sie seinen Feinden… Aber was haben sie mit einer „Wunderkammer“ zu tun? Vielleicht geht es Morau um die Morallosigkeit, mit der Fürsten vergangener Zeiten alles und jedes aufsammelten und bestaunten, sogar Schrumpfköpfe, also eingedampfte menschliche Köpfe, die sie in ihren Wunder-Regalen verwahrten. Man darf dabei nur nicht vergessen, dass die Anfertigung von Schrumpfköpfen keine westliche Erfindung war, sondern von den später von Ausrottung und Vernichtung bedrohten Urvölkern hergestellt wurden. So richtig nett war die Menschheit halt noch nie zu sich selbst und anderen. Weder hier noch anderswo. Aber wie könnten wir es verbessern?

Eine neue Art von Führung, gesichtslos und roboterhaft: nicht geflügelte Endzeitfigur in „Wunderkammer“ von Marcos Morau beim Staatsballett Berlin. Foto: Yan Revazov

Morau zeigt eine Warnung, keine Antwort. So lässt er am Ende ein langhaarig blond perücktes Wesen, dessen Gesicht wir nicht sehen dürfen, mit Akkordeon gen Bühnenhorizont schreiten. Eine neue Art Führerin? Und siehe da, die Menschheit, in sich gebrochen und durstig auf Neues, kriecht herbei und folgt wie hypnotisiert dem neuartigen Wesen, das auch eine Roboterfigur sein könnte. Die Menschheit geht so in die Wüste, in die Einöde des lichten Nebels, aus der sie zu Beginn des pausenlosen Abends auch schon kam.

Ist es das Ende der Menschheit überhaupt, das Marcos Morau prophezeit?

Immerhin ist es sein bisher wohl bestes Stück. Wenn er noch zehn Jahre übt und sich noch besserer Helfershelfer bedient, kann’s echt was werden!

Gisela Sonnenburg