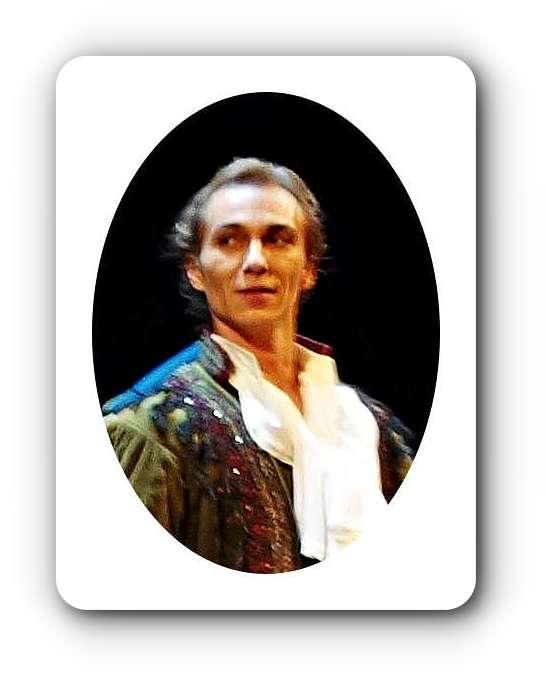

Kenneth MacMillan at his best: Des Grieux und seine sterbende Geliebte Manon – Jiri Bubenicek und Melissa Hamilton lassen einen erschauern vor Rührung. So zu sehen beim Semperoper Ballett in Dresden. Foto: Ian Whalen

Was für ein Ende für eine Luxuskurtisane! Manon, die Titelheldin in Kenneth MacMillans gleichnamigen Ballett, liegt am Boden, verdurstend, entkräftet, versterbend. Bis New Orleans war ihr der Geliebte von Paris aus gefolgt: aus den Sphären der Haute volée, aus der dekadenten Metropole des Savoir vivre, zur Zeit des späten Barock. Sie liebten sich im Guten wie im Bösen – jetzt haben Manon und ihr Chevalier nichts mehr als sich, und auch das nur noch für kurze Zeit. Noch eine Hebung, eine Pose, ein Spiralwurf – Nebel steigt auf, das Leben verfliegt. Es ist eine der ergreifendsten Szenen der Ballettwelt überhaupt, von vielen großen Solistinnen und Solisten bereits auf den Punkt genau interpretiert. Aber Jiří Bubeníček und Melissa Hamilton machen beim Semperoper Ballett in Dresden nochmals etwas Neues, Eigenes daraus: Es ist die starke Liebe zwischen Menschen, die ihr Leben gelebt und ihre Erfahrungen gemacht haben und die dennoch, wenn sie sich ansehen, durch ihre Liebe unschuldig und jugendlich werden. Mit stehenden Ovationen wurde das belohnt. In der Semperoper entlud sich gestern abend jubelnder Applaus: anlässlich der Premiere des in Deutschland lang vermissten Stücks „Manon“.

Jiří Bubeníček war der angesagte Superstar des Abends. Als Chevalier Des Grieux wird er am 11. November diesen Jahres seinen Dresdner Bühnenabschied nehmen, und die Premiere gab einen Vorgeschmack auf die Mischung aus Euphorie und Traurigkeit, mit der solche Ereignisse vom Ballettpublikum gefeiert werden. Dass die von Peter Farmer entworfene, vom Australian Ballet überlassene Ausstattung frisch und festlich, prachtvoll, aber auch dramaturgisch durchdacht und entsprechend tragisch im kunstvollen Ausdruck daher kommt, unterstreicht den feierlich-melancholischen Charakter der Veranstaltung.

Jiri Bubenicek mit Kolleginnen und Kollegen beim Schlussapplaus nach der Premiere von „Manon“ beim Semperoper Ballett. Foto: Ian Whalen

Zu Beginn aber ist „Manon“ von Kenneth MacMillan (ursprünglich: „L’Histoire de Manon“) vor allem ein Ensemble-Stück. Wie bei MacMillan häufig, reißen einen bereits die ersten Sekunden mit hinein in ein ganz bestimmtes Szenario. Hier ist es das Tableau einer gemischten Gesellschaft in Paris im ausgehenden Barock. Vorrevolutionäre Spannung liegt in der Luft. Wiewohl der Roman von Abbé Prévost, der dem Libretto zu Grunde liegt, bereits 1731 erschien, verlegte MacMillan sein Ballett in Richtung 1789. Die Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen hohem Adel und dem niederen Stand, ist somit im royalen Frankreich extrem groß – und der Leidensdruck in den unteren Bevölkerungsschichten auf ein schier unerträgliches Maß angestiegen.

Die verschiedenen Gesellschaftsschichten treffen in „Manon“ aufeinander – im Zentrum steht die Titelfigur, hier „Manon“ Melissa Hamilton (mittig) mit Kollegin Svetlana Gileva (rechts) beim Schlussapplaus nach der Premiere beim Semperoper Ballett. Foto: Gisela Sonnenburg

In „Manon“ manifestiert sich das alles an den beiden Größen Geld und Sex. Die Reichen sind die Freier, die Käufer von Sex, während die Habenichtse ihre Kuppler und die mittellosen Damen die Verkäuferinnen ihrer selbst sind. Einen anderen Ausweg gibt es hier nicht – das Leben ist eine Einbahnstraße, deren Verlauf vom Moment der Geburt an festgelegt ist.

Diese radikale Kritik am feudalistischen System war für MacMillan, der aus kleinen Verhältnissen stammte, selbstverständlich. Bewusst ließ er alles weg, was davon hätte ablenken können. Der Mädchenreigen im ersten Bild gelang ihm denn auch als Abbild einer „heiteren Tragödie“, wie Theodor W. Adorno sagen würde. Und dass Lescaut, der leichtlebige Bruder der Titelfigur, das erste Solo des Abends tanzt, ist ebenfalls kein Zufall: In dieser Figur kulminieren die Roheit, zu der die stete Lebensgefahr einen Menschen bringen kann, mit der Vergnügungssucht, mit der diese Gefahr vergessen werden soll. Dennoch hat der Lescaut einen guten Kern – und der zeigt sich später, als er betrunken ist und voll Stolz und Freude an der Selbstvergeudung einen höchst animalisch-anmutigen „Tanz mit Flasche“ hinlegt.

Denis Veginy – tanzt den Lescaut, den verdorbenen Bruder der „Manon“, mit Verve! Foto vom Schlussapplaus der Premiere: Gisela Sonnenburg

Denis Veginy, der bei der Premiere für den verletzten Fabien Voranger einsprang, tanzt den Lescaut mit einem Elan und einer Funken sprühenden Hingabe, dass es eine Freude ist! Die Überraschung des Abends war tatsächlich er. Das Halunkenhafte, aber auch das Lebenslustige, das Schelmische ebenso wie das Skrupellose – alles findet hier sein Lächeln, seine Körperhaltung, seinen tänzerischen Ausdruck. Mit elegant gestreckten Füßen und sauberen Pirouetten, dazu jedoch dem leichtsinnig geneigten Oberkörper, verkörpert Veginy geradezu mustergültig den Lescaut.

Noch einmal Denis Veginy beim Schlussapplaus: Als Lescaut ein harter Hund – und ein toller Tänzer! Foto vom Schlussapplaus der Premiere von „Manon“: Gisela Sonnenburg

Er ist ja nicht nur das Bruderherz, sondern wird bald auch der Zuhälter von Manon sein! Aber wenn man sonst verhungert, arrangiert man sich eben, zumindest im Pariser Barockzeitalter.

Die schöne Manon jedenfalls ist unversorgt, ihr droht der Zwangseintritt ins Kloster. Da erscheint ihr die Perspektive, die ihr Bruder ihr unterbreitet, wie ein Himmelreich dagegen! Ein so sinnenhaft-sinnliches Mädchen, das zudem keine große religiöse Neigung verspürt, würde viel dafür tun, um ein Zipfelchen Freiheit zu behalten.

Liebe, die die Welt erhellt: Jiri Bubenicek und Melissa Hamilton in „Manon“ beim Semperoper Ballett. Foto (Ausschnitt): Ian Whalen

Als Manon die Bühne betritt, ist es, als würde von nun an genau diese Idee – in einem Zipfelchen Freiheit die große weite Welt zu erblicken – personifiziert die Kunst regieren.

Melissa Hamilton, die gebürtige Engländerin ist und in der Royal Ballet School in London ausgebildet wurde, tanzt die Rolle der Manon, als sei sie nur für sie choreografiert. Nun ist sie keine Novizin als leichtlebige Manon, sondern feierte bereits beim Royal Ballet im Covent Garden Welterfolge mit der Partie.

Welch eine konzentrierte, vornehme, würdevolle Sinnlichkeit strahlt sie aus!

Melissa Hamilton und Jiri Bubenicek – als Des Grieux und „Manon“ ein unverwechselbares Liebespaar… Foto vom Semperoper Ballett: Ian Whalen

Melissa Hamilton als Manon tanzt diese Figur nicht nur, sie lebt sie. Sie ist so sehr das in das Leben vollauf verliebte junge Ding, dass man gar nicht darauf käme, Manon als eine unmoralische Figur anzusehen.

Ihre detailfreudig ausgearbeitete Technik, ihr edler englischer Tanzstil, ihre unerhört schönen Füße (mit hohem Rist von blendender Ballettschönheit!), ihre zart flatternden Arme, schließlich ihr sanft schmachtender, dennoch hellwacher Blick bezaubern jede und jeden, die oder der sich jemals für Ballett zu erwärmen wusste.

Dass harte Arbeit hinter ihrer hundertprozentigen Wirkung steht, ist zu vermuten, und genau das hat sie mir später bei der Premierenfeier auch gern bestätigt. Dennoch, so erzählt sie, ging es ihr bei der Gestaltung der Manon stets vor allem darum, mit viel Ehrlichkeit zu arbeiten und bloß nichts Anerzogenes draufzusetzen. „Man muss bei solchen Rollen aus dem natürlichen Zustand schöpfen, den man hat“, sagte sie, „und es geht dann darum, die eigene Persönlichkeit mit der Rolle in Einklang zu bringen.“

Schlussapplaus mit Blumen und Standing ovations: Melissa Hamilton und Jiri Bubenicek! Foto aus der Semperoper nach „Manon“: Gisela Sonnenburg

Nun haben Balletttänzerinnen ganz gewiss kein Luxusleben, wie es Manon anstrebt. Sie sind normalerweise auch nicht von Klostereintritten bedroht. Und sie haben wohl nur höchst selten dubiose Brüder, die sie bei Geldnot mal eben verschachern, als seien sie billig auszuleihende Rostlimousinen. Aber sie haben eine unbändige Lust auf etwas, das Manon noch gar nicht definieren kann, das für (angehende) Tänzerinnen aber ganz sicher ihre Berufsausübung ist.

Und so, wie Manon sich dann Knall auf Fall in den Chevalier verliebt, fühlen sich Ballerinen zum Tanzen berufen. Tanzen, das heißt als Manon: hohe Beine zu haben, die leichthin Richtung Himmel fliegen, auswärts bis zum Anschlag gedreht, dabei graziös und dennoch stabil, als handle es sich um lebendig gewordenen Marmor.

Sie verführen sich gegenseitig, denn die Anziehungskraft zwischen ihnen ist magisch… und verhängnisvoll! „Manon“ Melissa Hamilton und Des Grieux Jiri Bubenicek in Dresden. Foto: Ian Whalen

Es gibt da später im Stück eine Pose, die mir typisch erscheint für Manon: mit einem steil hoch gereckten, bis in die letzte Muskelfaser ausgestreckten rechten Bein lässt sie sich von fünf Freiern tragen, sich von Mann zu Mann weiter reichen, bleibt dabei aber immer geschmeidig und anpassungsfähig wie ein spielendes Kätzchen. Und jeder Mann, der in ihre Nähe kommt, wird wie automatisch in einen Pas de deux mit erotisch-provozierender Note verwickelt. Manon, die erste „Lulu“ der Literaturgeschichte, wenn man so will.

Der Tänzer des Des Grieux hingegen hat es noch schwerer als seine Partnerin als Manon. Die Problematik beginnt damit, dass er, kaum, dass er auf der Bühne ist, sich auch schon in Manon verliebt – und fortan praktisch nur noch aus dieser Verliebtheit und allen daraus resultierenden Großartigkeiten und Verrücktheiten besteht.

Beide tragen Gewänder in zartem, leuchtendem Himmelblau, als sie Rücken an Rücken aneinanderstoßen und sich so kennen lernen. Also auch zugleich: lieben lernen!

Ein Liebespaar – ohne Vor- und Nachgeschichte… denn hier zählt nur der Ausnahmezustand der wahrhaften Liebe… „Manon“ Melissa Hamilton und Jiri Bubenicek als Des Grieux beim Schlussapplaus nach der Premiere. Foto: Gisela Sonnenburg

Was Des Grieux vorher so dachte, fühlte, machte – außer, dass er mehr oder weniger unauffällig war – wissen wir nicht. In diesem Ballett existiert er erst durch die Liebe! Wahrlich eine revolutionäre Anlage für eine männliche Figur – man könnte den Einfluss der sexuellen Revolution in dem entsprechend 1974 uraufgeführten Stück vermuten. Denn in der Romanvorlage von Abbé Prévost hat Des Grieux sehr wohl eine Vor- und auch eine Nachgeschichte; er kam da aus ganz gesitteten kleinadligen, kirchlich orientierten Verhältnissen, in die er nach Manons Tod auch zurückkehren konnte. Manon war bei dem Abbé also nur ein Ausflug ins sündige Diesseits. Im Ballett von MacMillan aber kann davon nicht mehr die Rede sein.

Im Ballett ist die Liebe die Quintessenz des Daseins, und nur Des Grieux’ Lebensphase mit Manon zählt überhaupt.

Arabesken säumen seine Soli: Des Grieux (Jiri Bubenicek) teilt sich solchermaßen mit, vor allem im Zusammenhang mit seiner Liebe zu „Manon“ in der Dresdner Semperoper. Foto: Ian Whalen

Und er tanzt aus solchem Impetus heraus ein erstes Solo für sie, langsam sich zeigend und vor ihr entwickelnd, von Arabesque zu Arabesque… den ersten Kniefall wagt er noch nicht direkt vor ihr. Aber als sein Blick auf zwei Bettler fällt, die erschöpft in einen todesähnlichen Schlaf versunken sind, gemahnt ihn das an die Vergänglichkeit des Glücks, und er traut sich näher an Manon heran, die stumm und still dasitzt und ihn mit großen Kulleraugen anstaunt. Kniefall, vor ihr, für sie! Und ihre leuchtende Aura beginnt, auch ihn zu umhüllen…

Es sei ein kleiner Einschub erlaubt: Diese Reinheit und Unverstelltheit zwischen Manon und Des Grieux ist das Gegenstück zu den bravourös-virtuosen Kokottentänzen, die es kurz zuvor zu sehen gab.

Aidan Gibson und Chantelle Kerr, aber auch Duosi Zhu tanzen da die gehobenen käuflichen Liebesdamen mit soviel Eigenart und Schmelz, dass man es fast für Sozialromantik halten könnte. Aber kein Zweifel: Die Kurtisanen bieten sich feil, um zu überleben, und dass sie zusätzlich ihre Hoffnungen und Ängste in ihre Tänze einflechten, ist der grandiosen Choreografie von MacMillan zu verdanken (und keineswegs irgendeiner zweckoptimistischen Aufhübschung der Lebensverhältnisse von Prostituierten im Barock).

Schnelle, kleine Schritte, verzwickte Pirouetten, rasche Beinwürfe – auch Svetlana Gileva, die die Geliebte von Lescaut tanzt, ist in diesem Sinne gefordert.

Primaballerina Svetlana Gileva reüssiert als Lescauts Geliebte in „Manon“ beim Semperoper Ballett. Choreograf Kenneth MacMillan dachte ja an viele Solo- und auch Corps-Rollen! Foto vom Schlussapplaus der Premiere: Gisela Sonnenburg

MacMillan dachte an viele gute Tänzerinnen (und auch Tänzer), als er das Stück schuf. Und natürlich kosten die vielseitigen Fachkräfte beim Semperoper Ballett das aus, zur Beglückung des Publikums. Da ist immer was los auf der Bühne, auch im Hintergrund oder auf Nebenschauplätzen. Neben den verschiedenen Liebesdamen gibt es „Bürgerinnen“, „Bettler“, „Wachmänner“, „Garnisonssoldaten“, „Schauspielerinnen“, „Gönner“, eine „Wirtin“, „Kutscher“, „Reisende“, „Lakaien“, „Diener“, „Edelleute“, „Dockarbeiter“, „Kinder“… es handelt sich um ein Monumentalballett, und dass die Musik mit einer Collage von Stücken von Jules Massenet ebenfalls cineastische Wirkung hat, ist da nur logisch.

Paul Connelly dirigiert die Sächsische Staatskapelle Dresden mit sicherer Hand, holt nicht nur die leichten, eingängigen Melodien kristallklar heraus, sondern würzt auch die Grundierung in den tieferen Klangbereichen mit Dramatik und Punktion. Ein Hochgenuss für sich.

Wer aber war eigentlich Sir Kenneth MacMillan? 1929 in der englischen Provinz zur Welt gekommen, fand der Arbeitersohn über Umwege wie Steptanz und Radiomusik zum Ballett. Er habe eine „emotional aufwühlende“ Kindheit gehabt, ist überliefert, und das erinnert an den norwegischen Dramatiker Henrik Ibsen, dessen Eltern eine dramatisch schlechte Ehe führten, die von der Alkoholsucht seines Vaters geprägt war. Bei MacMillan kam hinzu, dass in der patriarchalen Bergarbeiterfamilie nur wenig gesprochen wurde und Konflikte generell gar nicht erst thematisiert wurden. Für den Heranwachsenden kam es also auf etwas Grundsätzliches an: auf die Flucht aus dem verhängnisvollen Haushalt, bevor ihm die unguten Verhältnisse dort den Rest seines Lebens versauen könnten.

Ein flirrendes Paar – „Manon“ Melissa Hamilton und Des Grieux Jiri Bubenicek beim Semperoper Ballett. Foto: Ian Whalen

Immerhin: Kenneths Talente zu tanzen und zu choreografieren wurden erkannt, nachdem er sich ohne Wissen seines Vaters, aber mit dessen Unterschrift, bei der Sadler’s Wells Ballet School in London für die Ausbildung zum Balletttänzer beworben hatte. Die Notlüge wurde ihm rasch verziehen, er war ja noch minderjährig – und in London erhielt er seine solide, aber im Vergleich zu den heutigen Profi-Ausbildungen relativ frei gehaltene, auch kreative künstlerische Ausbildung.

John Cranko, der spätere Macher des „Stuttgarter Ballettwunders“, war in London übrigens MacMillans Kommilitone; lebenslang hielt die Künstlerfreundschaft der beiden an. Sie beeinflussten und prägten und förderten sich gegenseitig – beide wurden Tycoone des zeitgenössischen abendfüllenden Handlungsballetts. Cranko in Stuttgart, MacMillan in London, wo er zum Künstlerischen Leiter des ehrwürdigen Royal Ballet avancierte.

„Ich wollte Ballette kreieren, in denen das Publikum eingefangen wird durch das Schicksal der Charaktere, die ich zeige“, so wird MacMillan im nicht nur repräsentativen, sondern auch klugen und unbedingt lesenswerten Programmheft der Semperoper zu „Manon“ zitiert. Da ihm seine Absicht bekanntermaßen früh und vollauf gelang, wurde er von der Queen mit der Titelverleihung zum „Sir“ belobigt.

Auch das ist eine typische MacMillan-Pose: Angelehnt an den berühmten „Fisch“ des klassischen Balletts, ist dennoch etwas Neues entstanden. „Manon“ Melissa Hamilton reckt neckisch die schönen Beine empor, von Jiri Bubenicek als ihrem Des Grieux sicher gehalten. Foto: Ian Whalen

Als er 1992 starb, hinterließ MacMillan ein fraglos weltbedeutendes Werk, das einerseits als typisch für das englische Ballett des 20. Jahrhunderts anerkannt wird und andererseits Choreografen in aller Welt beeinflusst hat. Seine Stücke wie „Mayerling“ und „Das Lied von der Erde“ (ein abstrakter Tanz zu Mahlers gleichnamiger Sinfonie), aber auch wie MacMillans Version von „Romeo und Julia“ und seine Hommage „Isadora“ an die Duncan sind aus dem Kanon der wichtigsten Ballette nicht mehr wegzudenken.

MacMillans Witwe, Deborah MacMillan, ist heute die Lizenzinhaberin für seine Ballette; nach Dresden war sie angereist und dankte, gerührt von der einsatzfreudigen deutschen Company, dem Ballettdirektor Aaron S. Watkin für die kompetente Pflege der auch ihr noch immer zu Herzen gehenden „Manon“.

Dass die für „Manon“ autorisierte Ballettmeisterin Patricia Ruanne, zusammen mit ihrem Kollegen Karl Burnett, sich ebenfalls von der Company des Semperoper Balletts höchst angetan zeigte, ist nur noch von der Reaktion von Melissa Hamilton auf die Truppe zu toppen. Dieser Anklang bei hochkarätigen Fachleuten, den das Semperoper Ballett findet, ist im übrigen ganz sicher auch seinem fixen Ballettmeisterteam um Gamal Gouda zu danken.

Ballettdireketor Aaron S. Watkin und Primaballerina Melissa Hamilton auf der Premierenfeier von „Manon“ in der Semperoper in Dresden. Ein guter Pakt für die Zukunft! Foto: Gisela Sonnenburg

Hamilton entschied sich nämlich, nachdem ursprünglich nur der Auftritt mit Jiří Bubeníček vorgesehen war, auch langfristig für Dresden – das weltoffene, kreative, hoch professionelle, aber nicht künstlich unter Druck gesetzte Klima im Semperoper Ballett lockt sie ebenso wie das weit gefächerte Repertoire, das sie sich nun, Hauptrolle für Hauptrolle, erobern wird. Die Nikija in „La Bayadère“, die sie im Februar an der Seite von István Simon tanzen wird, ist da ebenso ein Meilenstein für Dresden wie für die frisch gebackene Wahl-Dresdnerin, und auch als Prinzessin Aurora in „Dornröschen“ ist sie avisiert – was vermutlich ein köstlicher Anblick sein wird.

Privat kein Paar, aber gerne auf der Bühne: Melissa Hamilton und Jiri Bubenicek. Er zog sie für Dresden an Land… hier auf der Premierenfeier in der Semperoper nach „Manon“. Foto: Gisela Sonnenburg

Zu verdanken ist die Landung dieser außergewöhnlichen Primaballerina in Sachsen unbestritten dem Mann, der auch die Idee zu „Manon“ als Abschluss seiner Tänzerkarriere hatte: Jiří Bubeníček. Er kennt Melissa von seinen zahlreichen internationalen Aktivitäten als Gaststar und als Choreograf, und er wusste, dass sie die derzeit weltweit beste Manon darstellt.

Dass sein Boss, Aaron S. Watkin, mitzog, ehrt auch diesen – und zeigt auch, dass die Fähigkeiten, die Untergebene in ein Team einbringen, auch dann von höchster Bedeutung sein können, wenn es sich dabei um ein Team auf Spitzenlevel handelt. Ohne einen in diesem Sinne auch uneitlen Direktor ginge das indes nicht. Ein „Bravo“ extra darum bitte für diese gelungene Kooperation!

Uschi Ziegler, die früher beim Hamburg Ballett gearbeitet hat und Jiri Bubenicek daher viele Jahre lang als Künstler eng kannte, war angereist, um ihm in Dresden Blumen und ein Bild zu überreichen. Gelobt seien die Hobby-Malerinnen! Foto: Gisela Sonnenburg

Jiří füllt nun seine Wunschrolle, den Chevalier Des Grieux, mit Stärke und Zielbewusstsein. Er sieht Manon und ist ihr verfallen. Ohne Wenn und ohne Aber. Er will ihr gefallen, nur noch ihr, er nimmt die weitere Welt im Grunde nicht mehr wirklich wahr. Fantastisch, wie Bubeníček diesen Fanatismus der Liebe auskostet und plastisch erfahrbar macht.

Undenkbar, dass dieser Des Grieux nach Manons Tod, wie im Roman, in ein „ordentliches“ Leben zurück kehrt und auch noch Theologie studiert. Dieser Des Grieux hier wird nach Manons Tod nurmehr ein Ausbund an seligen Erinnerungen sein, wird an seine Geliebte denken wie andere ans Amen glauben.

Der erste Pas de deux der beiden, der sich an sein Solo anschließt, ist denn auch von der Leichtigkeit der ersten Verliebtheit geprägt, der Mann ist hier ganz Mann, das Mädchen ganz sein Mädchen.

Sie enden, eng umschlungen, beide horizontal auf dem Boden – 1974, bei der Uraufführung, war das durchaus eine Frivolität.

Melissa Hamilton und Jiri Bubenicek beim Schlussapplaus nach „Manon“ – vor stehend jubelndem Publikum. Foto: Gisela Sonnenburg

Der zweite große Pas de deux der beiden erfolgt bereits im nächsten Bild, das Des Grieux’ Unterkunft zeigt. Und da blühen beide auf, nachdem er einen Brief an seinen Vater schrieb. Zwischen dem königlichen Himmelbett links auf der Bühne und dem zierlichen Schreibtisch zur rechten Kulisse hin entspinnt sich ein postkoitaler tänzerischer Liebesbeweis, der voll von brennenden Küssen und intensiven, wie für die Ewigkeit barmenden Umarmungen ist.

Es ist ein beliebtes Gala-Stück, dieser Pas de deux, in dem beide Liebenden noch voll von Hoffnungen für eine gemeinsame Zukunft sind.

Nahaufnahme des Bühnenglücks nach der Vorstellung: Jubel für das Semperoper Ballett und seine „Manon“! Foto: Gisela Sonnenburg

Kein Wunder, dass Manon, als Des Grieux aufbricht, um seinen Brief abzuschicken, sich sorglos wie in einem Teenagertraum leichthin aufs breite Bett fallen lässt – bäuchlings und so entspannt wie eine Hauskatze, die es sich an ihrem Lieblingsplatz gemütlich macht. Es ist ja so befreiend, alle Etikette fallen zu lassen! Das war im Barock so, das war in den 70ern so – und das ist heute so.

Doch was erwartet unser Liebespaar?

Man möchte sich nur zu gern mit ihnen identifizieren. Dabei hatten sie es nie leicht miteinander, die schöne Prostituierte und der Mann von niedrigem Adelsstand. Er hat nicht genügend Geld gehabt, um sie auszuhalten, als sie sich kennen lernten. Und sie hatte nicht genügend Lust auf Armut, um einfach mit ihm zu gehen, wohin auch immer.

Als Ausgestoßene, die ihre gesellschaftlichen Kreise füreinander aufgeben müssen, hätten sie wohl auch kaum eine Chance gehabt.

Das Ensemble und die verschiedenen Solisten sind wichtig in „Manon“ von Kenneth MacMillan. Der Schlussapplaus fürs Semperoper Ballett bei der Premiere sprach Bände! Foto: Gisela Sonnenburg

Und als ihr Bruder, der mit dem Charme des Skrupellosen, mit dem reichen Verehrer G. M. antanzt, im Gefolge zwei Mägde, die einen kostbaren pelzbesetzten Mantel schleppen, da beißt die lebenshungrige Manon an, lässt sich blenden und hinreißen vom Prunk – und öffnet willig die Schenkel für den neuen Mann in ihrem Leben.

Zauberhaft sieht sie aus, mit dem gleißend glitzernden Armband am Handgelenk und dem seidigen, pelzbesetzten hellblauen Mantel überm zarten Rücken. Ist das nicht ihr wahres Leben, hat sie das nicht auch verdient?

Ihr Bruder handelt den Preis aus, und er vollbringt auch noch das Bubenstück, den verliebten Des Grieux davon zu überzeugen, dass die kontrollierte Prostitution Manons für sie alle doch das Beste sei. Des Grieux soll sich also vom Freier seiner Freundin durchfüttern lassen…

Sie zeigen uns einen Abend lang eine ganz andere Welt…. Solisten und Ensemble vom Semperoper Ballett beim Schlussapplaus nach „Manon“. Foto: Gisela Sonnenburg

Ob ihm das schmecken wird?

G.M. – mit vornehmer Arroganz gespielt vom Ballettmeister Raphael Coumes-Marquet, der erst im Sommer als Primoballerino aufhörte – führt die seltsame Gruppe Mensch an einen noch seltsameren Ort: in einen Edelpuff. Die zwölf Dirnen, die im ersten Bild den Kurtisanen tanzenderweise nacheiferten, tragen jetzt nur noch Mieder und Unterröcke; man feiert ein Fest, weswegen, wurde schon vor Festbeginn vergessen. G. M. bezahlt, nur das ist allen hier wichtig.

Das Kartenspiel ist hier nicht nur ein Gleichnis fürs unsichere Leben, sondern auch Gelegenheit zu Betrug und dem Abgleiten auf die schiefe Bahn der Existenz. Foto vom Semperoper Ballett mit „Manon“: Ian Whalen

Was tut Des Grieux, als ihm das Zusehen immer weniger Plaisier bereitet? Er passt sich den neuen Lebensbedingungen an.

Also lügt, betrügt, stiehlt und mordet er für Manon. Eins nach dem anderen.

Zuerst wird er, wegen Betrugs beim Kartenspiel, angegangen. Naiv, wie die Liebenden sind, flüchten sie dann aber nicht, sondern träumen vom süßen Leben miteinander. Bis der geneppte G. M. den sich ebenfalls betrogen fühlenden Lescaut zum Verräter gedungen hat. Sie dringen, mit Wachen, in Des Grieux’ Schlafzimmer ein. Keine gute Weihe für der beiden Liebesnest!

Liebe ohne Grenzen: Manon in den Armen von Des Grieux, auch in New Orleans, als gebrandmarkte Straftäterin… Foto vom Semperoper Ballett: Ian Whalen

So wird Manon, allein wegen ihres Daseins als Hure, verhaftet und Richtung Strafkolonie in die USA, nach New Orleans, geschickt. Da gibt sich Des Grieux als ihr Gatte aus, um sie begleiten zu können. Auch, um sie bei der ersten Gelegenheit zu befreien. Doch dabei muss er töten; zuvor schon kam Lescaut ums Leben. Blut befleckt die Liebe der beiden. Aber ihr Wille, miteinander zu leben, ist stark. Sie flüchten.

Beim ersten Applaus nach der Premiere sind sie noch ganz im Rollengestus: Jiri Bubenicek und Melissa Hamilton („Manon“) in der Semperoper in Dresden. Foto. Gisela Sonnenburg

Doch die Gejagten enden in einer Sackgasse, sinnbildlich gesprochen. Man lässt ihnen keinen freien Weg, keine Hoffnung. Manon stirbt, im Nebel, im Sumpf, im Dreck. Immerhin: in seinen Armen.

Noch einmal stemmt er sie aus dem Liegen heraus in eine horizontale Hebung (eine MacMillan-typische Spezialität), noch einmal wiederholt er das mit dem Impetus der Steigerung. Noch einmal hebt er sie auf, bringt sie zum Stehen, zum Tanzen. Noch einmal ein Penché!

Noch ein Penché – Jiri Bubenicek und Melissa Hamilton im Schluss-Pas-de-deux von „Manon“ beim Semperoper Ballett. Foto: Ian Whalen

Und noch einmal ein spektakuläres Hochwerfen… Nach diesem Spiralwurf aber haucht sie ihr Leben aus, während er sie sachte nieder bettet. Der klagende, sein Leid stumm, aber himmelhoch hinaus schreiende Mann an ihrer Leiche ist das letzte Bild, das sich hiervon bei uns einbrennt.

Die Liebesgeschichte ist damit vorbei, es ist eine ursprünglich als moralische Abschreckung gemeinte Tragödie. Es ist eine Geschichte von der ruchlosen Liebe, wie es sie zuvor – vor dem Abbé Prévost in der Literatur und vor Kenneth MacMillan im Ballett – nicht gab. Denn der hohe Sinn und die Noblesse, die Liebesgeschichten zumeist haben sollen, entstehen hier allein im Auge des Betrachters.

Insofern ist „Manon“ das erste postmoderne Ballett, denn es emanzipiert den Zuschauer zum Beurteilen und Erheben der Kunst gleichermaßen. Ich kenne niemanden, der beides nicht mit dem größten Vergnügen, wenn auch mit einer gewissen Erschütterung getan hätte. Manon! Bis bald!

Gisela Sonnenburg

Weitere Termine siehe Spielplan (und nicht vergessen: am 11.11. nimmt Jiří Bubeníček seinen Dresdner Abschied!) und auch bitte hier:

www.ballett-journal.de/semperoper-ballett-manon-outlook/

Weiteres aber bitte auch hier: