Mehr als eine Leistung bravouröser Einzelner: „was bleibt“ von Gentian Doda mit dem Staatsballett Berlin beginnt den Abend „Doda / Goecke / Duato“ in der Komischen Oper Berlin. Foto: Fernando Marcos

Man wird ihn vermissen, zweifelsohne. Nacho Duato, der große melancholische Spanier, hatte es nicht leicht in seiner Zeit seit 2014 als Berliner Ballettintendant. Aber sein Ziel hat er erreicht: Das Staatsballett Berlin (SBB) wurde seine Company, fraglos – und nirgendwo sonst auf der Welt wird Duatos einprägsamer, dem Auge schmeichelnder, dennoch nicht oberflächlicher moderner Ballettstil so sauber, so herzensvoll, so akkurat und doch so sensibel getanzt wie in Berlin. Man möchte weinend zusammen brechen, wenn man daran denkt, dass kommende Spielzeit nichts davon übrig bleiben wird, denn die künftigen Herrscher übers SBB (erst nur Johannes Öhman und dann auch Sasha Waltz) haben Duato in ihren Plänen, soweit bekannt, restlos ausgelöscht. Öhman wohnte immerhin mit interessierter Miene der jüngsten Premiere am gestrigen Donnerstag in der Komischen Oper bei – „Doda / Goecke / Duato“ nennt sich das dreiteilige Programm nach seinen Choreografen. Die sensationelle Überraschung gibt es gleich als Einstieg:

Vladislav Marinov tanzt und (be)lebt das tiefsinnige Stück „was bleibt“ von Gentian Doda, als wollten Ballerino und Choreograf die Tanzavantgarde somit neu erfinden.

Wie eine junge Katze hat Marinov seinen Körper im Griff.

Vladislav Marinov probt hier „was bleibt“ von Gentian Doda. Das wunderschöne Foto stammt von Yan Revazov – und ist im Programmheft zu „Doda / Goecke / Duato“ zu finden. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Elegant springt er hoch, landet sicher und leise, dann umschleicht, umgarnt, umwirbt er das Schicksal, um das es hier geht – es ist die Suche nach Essenz im Leben, nach Liebe und Ordnung, nach Liebe und Unordnung, nach Nähe und Distanz, nach Sicherheit und Stärke im eigenen Inneren.

Aus dem Bühnenhimmel hängen elastische Strippen, Bänder, wie sie einerseits an die Trainingsgeräte der Tänzer erinnern, andererseits an Körpersehnen in anatomischen Modellen – oder sogar an Chemtrails im Berliner Himmel.

Zehn Tänzer insgesamt treten hier auf, im Bühnenbild von Yoko Seyama, einer in Berlin lebenden Szenographin und Multimedia-Künstlerin.

Im Laufe des Stücks verschwinden diese mysteriösen Seilschaften.

Aber bis dahin verstricken und verwickeln sich die Tänzer darin, paktieren mit diesem Symbol der Bande und Verbindungen, drohen, darin unterzugehen – und befreien sich, radikal, bis in tiefste Einsamkeit hinein.

Die Menschen hätten die Limitierung verinnerlicht, sagt dazu der Choreograf Gentian Doda, der international längst ein Geheimtipp ist und in Berlin somit endlich aus dem Schatten des großen Duato heraustreten und selbst kreieren konnte. Als Erster Ballettmeister hat er Duato in den letzten Jahren treu gedient und beste Ergebnisse erzielt. Aber schon seit 2005 choreografiert er, er begann damit in Madrid, als er noch Tänzer in Duatos Spanischem Nationalballett war.

Gentian Doda im Portrait von Yan Revazov – nachzusehen im Programmheft von „Doda / Goecke / Duato“. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Maurice Béjart hatte ihn einst den „Feuervogel“ mit den Béjart Ballet Lausanne tanzen lassen. Diese impulsierende Geschmeidigkeit gibt er an jüngere Tänzer weiter, zumal als Choreograf. Und obwohl von Berufs wegen Duato-Spezialist, hat Doda doch als Schöpfer seine ganz eigene Handschrift.

2011 erhielt er gleich drei angesehene Preise dafür, in Kopenhagen, Hannover und Rotterdam. Er hat in New York und in München choreografiert (in Bayern nicht für das dortige Staatsballett, sondern am Gärtnerplatz-Theater), in Santo Domingo und in Palermo. Jetzt hat er endlich für die große First-Class-Truppe des Berliner Staatsballetts kreiert – und sich weder übernommen noch verschätzt.

Alexander Abdukarimov, Joaquin Crespo Lopes, Weronika Frodyma, Arshak Ghalumyan, Mari Kawanishi, eben Vladislav Marinov, Tabatha Rumeur, Federico Spallitta, Pauline Voisard und Lucio Vidal zelebrieren hier dieses ganz bestimmte Gefühl der Sinnsuche, wie es nur erwachsene, gereifte Menschen zu formulieren wissen. Aber schon Jugendliche im Sturm-und-Drang wissen um diese penetranten Sehnsüchte nach mehr als nur der Gegenwart, nach mehr als nur der Vergangenheit.

Der Titel „was bleibt“ ist darum klug gewählt und darüber hinaus ein Statement persönlicher Art: Es bleibt somit auch etwas vom Esprit dieses Künstlers Doda, der bislang eher bescheiden und gänzlich allürenfrei als Erster Ballettmeister in Erscheinung trat.

Die Gruppe – hier ein Standbild – agiert oft tänzerisch wie ein einziger stimmiger Organismus, obwohl es sich um ein extrem modernes Bewegungsvokabular handelt. Große Kunst! Zu sehen in „was bleibt“ von Gentian Doda in „Doda / Goecke / Duato“ beim Staatsballett Berlin. Foto: Fernando Marcos

Jetzt hat Berlin wieder etwas, worauf es stolz sein kann! Schon wegen dieser Uraufführung lohnt sich der Besuch des Programms „Doda / Goecke / Duato“ in jedem Fall, egal, wie man zu den weiteren Piecen stehen mag.

Der kleine Corps, den Doda hier formiert, ist bis ins letzte Fingerzeigdetail durchgestylt, dabei ist nichts dem Zufall überlassen, so scheint es. Manchmal stehen sie da wie eine Truppe Überlebender im Sturm der Geschichte. Manchmal ergeben sie einen Körper, wie ein Oktopus hat dieses Gebilde viele starke Gliedmaßen.

Die Höhepunkte aber sind die Soli von Vladislav Marinov, der ansonsten – wie so manches Talent im SBB – viel zu wenig gefordert und gefördert wird.

Gregor Glocke vermisst man leider wieder, er hätte mit seiner frischen, dennoch eleganten Art hier auch gut in den Corps der Auserwählten gepasst.

„Fühlt die Gruppe, seid achtsam, nehmt euch Zeit und spürt den Moment, in dem sich der nächste Bewegungsimpuls ereignet“, so suggerierte Doda während der Kreation den Tänzern, dass es hier um mehr als um einzelne Leistungen gehen soll.

„Du bist allein, aber du kannst deine Umgebung nicht ignorieren.“ So formulierte er sein Credo für das ganze Stück.

Dodas Erkenntnis ließe sich erneuern und weiter fortspinnen. So wünscht man sich, er hätte die Möglichkeit, in einer der kommenden Saisonen den Faden der Choreografie fürs SBB wieder aufzunehmen und sich erneut ans Werk zu machen.

1978 in Tirana geboren, verarbeitet Gentian Doda hier auch seine Wurzeln, Eindrücke aus der Kindheit sowie das Gefühl, weiter zu wollen, fort zu wollen – und doch an Ort und Stelle zu verbleiben, nur mit verbesserten Vorzeichen.

Die experimentelle Musik von Joaquin Segade unterstützt diese internationalistische Sicht auf die Welt, in der der Einzelne um Anerkennung kämpfen muss und nicht sicher ist, ob er als Individuum in den gefestigten Strukturen einer globalisierten Kapitalwelt weiterhin Fuß fassen darf.

Die Angst, erdrückt zu werden, ins Aus gedrängt zu werden, die Ängste, in einer anonymen Masse unterzugehen, sind so brandaktuell, dass auch Dodas Stück damit Recht hat, wenn er sie thematisiert.

Heißblütig und leidenschaftlich: „Carmen la Cubana“ reißt mit, bietet Tanz und Gesang vom Feinsten – und zeigt die Geschichte von Liebe und Tod mal ganz anders als in der Oper gewohnt. Das kann nur Musical! Und hier geht es flink zu den Tickets… Viel Vergnügen! Faksimile: Anzeige

Wie nebenbei entsteht aber immer auch Schönheit – mit einer Ästhetik, die eigenartig und modern ist, die durchaus das Prädikat der Avantgarde verdient. Doda begründet die Integration von scheinbar schiefen und krummen Posen mit seiner albanischen Herkunft. Ursprünglich sei es dort um Asymmetrie und Nutzbarmachung gegangen – die Albanier mussten sich in ihrer Geschichte immerzu gegen eine fremde Übermacht wehren und etwas Eigenes dem erfolgreichen Großen entgegen setzen.

Dennoch ist eine gewisse elegische Eleganz hier der heimliche rote Faden – das fesselt einen und hält bei der Stange, auch wenn die Musiken und Sounds dazu durchaus anstrengend sind. Sie dürfen es ruhig sein, denn das hier ist kein Massenspaßzirkus, sondern Kunst!

Gen Ende des Stücks gibt es sogar einen langen Moment der Stille, der Einkehr, der Besinnung, des Purismus. Im Zentrum des Hurrikans ist es stets ruhig – so auch hier, bevor der Strom des Überlebens alles wieder einholt und langsam flutet…

Wenn Menschen sich nicht besinnen, werden sie alle untergehen. Da geht es nur noch um die Reihenfolge.

Ähnliche Gedanken können einem auch beim zweiten Stück des Abends kommen, beim „Pierrot lunaire“ nach der bekannten Musik von Arnold Schönberg, die 1912 in Berlin uraufgeführt wurde.

Leider ist es nicht der moderne Tanzklassiker von Glen Tetley, den dieser 1962 schuf, der von Rudolf Nurejev interpretatorisch in den Ewigkeitshimmel des Balletts gebracht wurde und der seither immer wieder neugierig auf neue Darstellungen macht.

Leider ist es nur wieder mal das immergleiche, wichtigtuerische Gezappel des in der Ballettmetropole Stuttgart geschaßten, in der Provinz von Hannover gnädig aufgefangenen Marco Goecke, den einfältige Gemüter immer noch für total originell halten.

„Pierrot lunaire“ in der Choreografie von Marco Goecke beim Staatsballett Berlin. Manchen in der Premiere war es zu dunkel, anderen noch nicht dunkel genug. Goecke ist halt Geschmackssache… Foto: Fernando Marcos

Fakt ist: Seine besten Stücke sind Ausnahmen in seinem Werk. Bei seinem 2016 bei Gauthier Dance uraufgeführten „Nijinski“ hat man mittlerweile den Verdacht, dass der hochbegabte Eric Gauthier bei der Kreation nachgeholfen hat, in welcher Form auch immer.

Und auch die Ähnlichkeit von Goeckes seinen Stil mit begründenden „Nussknacker“ zu dem Tschaikowsky-Stück „Magifique“ von Thierry Malandain – das deutlich früher uraufgeführt wurde – kommt einem immer wieder in den Sinn.

Choreografen dürfen indes zitieren, sie dürfen auch voneinander abschauen. Aber das Ergebnis sollte genügend eigene Power haben, um zu überzeugen – und das ist bei Marco Goecke, insgesamt gesehen, immer seltener der Fall. Die Hannoveraner Ballettfans tun einem jedenfalls herzlich Leid, denn dort wird Goecke sich demnächst als sich selbst mit etlichen Premieren pro Spielzeit feiernder Ballettdirektor ausbreiten.

Wenigstens ist Hamburg in der Nähe – schon heute fahren nicht wenige Ballettomane die Strecke mehr oder weniger regelmäßig.

2010 kreierte Goecke also seinen eigenen „Pierrot“, diese Hommage an den mondsüchtigen Clown, der eine Lebensreise macht, um am Ende doch nachhause zurückzukehren. Das Lunarische, also das Mondbezogene, sollte hierin, wie auch in der Musik, das Vorherrschende sein. Aber ach, oh weh!

Die musikalische Aufnahme, die in der Komischen Oper – in der das moderne Ballett traditionell kein Orchester mehr bekommt – verwendet wird, lässt keinen Countertenor singen (der das ganze Stück erst so richtig süffisant macht), sondern die hier zimperliche Sopran-Stimme von Christine Schäfer.

Da kann Pierre Boulez am Pult auch nix mehr retten. Die Orchesterangabe fehlt im übrigen.

Man leidet also akustisch – und auch optisch, denn die mit Ballonclustern geschmückte Bühne hat mit Mondsucht so viel zu tun wie ein abgetakelter Jahrmarkt nach Feierabend.

Sie wollen, aber sie können nicht… Das ewige Leit- und Leidmotiv der stets und immerzu übenden, aber versagenden modernen Menschen steht bei Marco Goecke im Vordergrund, so auch in „Pierrot lunaire“ beim Staatsballett Berlin. Foto: Fernando Marcos

Konstantin Lorenz bringt es denn auch gar nicht. Er soll hier die Hauptrolle verkörpern und bleibt doch, was er schon bei Polinas Gala vor kurzer Zeit war: ein viel zu früh gepushter Jungballerino, dem man, ehrlich gesagt, mittlerweile einen anderen Beruf wünscht – etwas, wo sein Mangel an Ausstrahlung und an technischem Können nicht ganz so ins Gewicht fallen. Dabei mag sein, dass er durchaus Talent hat. Aber auf welcher Bühne sich dieses entfalten könnte? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass er auf den Opernbühnen Berlins irgendwie obsolet ist.

Man muss solche Kritik auch mal sagen dürfen – es hat keinen Sinn zu befürchten, man würde durch wohlüberlegte Wahrheiten empfindliche Seelen zu hart verletzen. Wer an die Öffentlichkeit geht, muss kritikfähig sein. Und wenn man Lorenz etwa mit Nils Freyer vergleicht, der in seiner Arbeit zwar etwas ganz anderes macht, der aber auch der Staatlichen Ballettschule Berlin entstammt – dann zieht Lorenz aber sowas von den Kürzeren!

Und auch Gregor Glocke, der ebenfalls von der Staatlichen ins Ensemble kam, glänzt im Vergleich mit dem allzu braven, leidenschaftslosen, ausdrucksarmen Lorenz – und man hat nolens volens fast den Verdacht, der junge Dunkle im Corps vom SBB würde am Ende nun doch diskriminiert, vielleicht nicht wegen seiner Hautfarbe, aber doch so wie der Ex-Berliner Kévin Pouzou in seinen letzten Jahren diskriminiert wurde: indem er nicht befördert noch entwickelt wurde, obwohl er hervorragende Anlagen und auch Leistungen technischer und inhaltlicher Art zeigte.

Das wäre dann gleich mal eine Aufgabe für Johannes Öhman: zu gucken, wo und wie welche Talente vom SBB gefördert werden können, damit sie nicht im Verborgenen blühen müssen oder gar, wie Pouzou, auf und davon gehen, um woanders Karriere zu machen.

Mit viel Poesie, fantastischen Sängern, origineller Choreografie und einem hervorragenden Live-Orchester hat sich das Musical „Die Schöne und das Biest“ in die Herzen aller getanzt, die es gesehen haben. Kein Grund, es sich nicht nochmal anzuschauen – oder endlich zum ersten Mal hineinzugehen! Viel Spaß! Und die Tickets oder auch weitere Infos gibt es hier auf einen Klick! Faksimile: Anzeige

Das Goecke-Stück wäre indes ohnehin nur eine Verheizung eines Nachwuchstalents, wäre hier denn genügend Arbeitspotenzial erkennbar.

Die versierten Damen Soraya Bruno, Elisa Carrillo Cabrera und Xenia Wiest haben denn auch keine Möglichkeit, hier was rauszureißen und ihre tänzerischen Reize auszuspielen.

Die Goecke’sche Einheitsbrei-Fassade zwingt sie in die Knie. Die abgelutschte Ästhetik der dunklen Herrenhosen bei hautfarbenem Oberkörper (typische Goecke-Einheits-Kostüme, sehr langweilig) für alle hat sich ebenso wie das immergleich anzusehende Gezappel und Geschlenker der Arme in den meisten seiner Choreografien erledigt.

Der Mensch – ein Roboter. Unfähig, Beziehungen zu führen. Unfähig, zu lieben. Das ist die einzige Botschaft, die Goecke hier hat – und das reicht einfach nicht.

Mit dem armen „Pierrot lunaire“, der nun gerade in alles und jedes verliebt ist (und nicht nur in die Columbine), hat das überhaupt nix zu tun. Außerdem ist es geistig zu unbefriedigend und auch zu unsexy, als dass man sich überhaupt noch länger damit befassen mag.

Im Publikum machte sich denn auch massiv Unmut breit, und obwohl die Berliner ein recht geduldiges Publikum sind, stürmen nach Ende dieser Ödnis viele raus, als könnten sie damit einem bösen Fluch entgehen.

Auch die sorgfältig ausgewählten Herren Alexander Akulov, Nikolay Korypaev, Alexander Shpak und Mehmet Yumak tun einem auf der Tanzbühne hier vor allem Leid: Wozu trainieren Tänzer täglich, wenn sie dann eine so hirnrissige, abgedroschene Soße als Kunstwerk verkaufen sollen?

Glen Tetley schuf mit „Pierrot lunaire“ 1962 einen modernen Tanzklassiker – bei google Bild findet man viele Hinweise auf dessen fortschrittliche Ästhetik. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Schade, dass man nicht den Mumm hatte, Tetleys Meisterwerk etwa mit Dinu Tamazlacaru einzustudieren und zu zeigen. Ein so graziler, anmutiger Tänzer hätte dem Stück mal eine neue, sehr zeitgemäße Note verliehen. Dann wäre es ein so wundervoller Abend geworden!

Aber so… ach, man muss kein Fieber haben, um sich bei Goeckes Billigtheater vor Abscheu zu schütteln. Sorry, aber so war nun mal der unmittelbare Eindruck.

Wer während einer der folgenden Vorstellungen verständlicherweise dieselben Empfindungen hat und das Theater darum verlassen möchte, sollte das ruhig tun – aber indes bitte pünktlich zum dritten Teil des Abends wieder auf seinem Platz sitzen.

Denn Nacho Duatos Meisterwerk „Por vos muero“ hat jene lunarische Launigkeit, die Goeckes Stück eben abgeht.

Der Titel heißt einfach übersetzt: „Ich sterbe für dich“. Aber im Spanischen hat er zudem den Anstrich eines Wortspiels, denn „Por muero“ heißt „durch den Tod“, und die barocke Allgegenwart des Gevatters Tod ist hier tatsächlich der Schlüssel des Verständnisses.

1996 kreierte Duato das Stück als Auseinandersetzung mit dem legendären „Goldenen Zeitalter“, und die Musik stammt dazu entsprechend aus Spaniens 15. und 16. Jahrhundert.

Mit einem sinnlichen Spiel mit Masken tanzen auserlesene Ballerinen und Ballerinos vom Staatsballett Berlin im Meisterwerk „Por vos muero“ von Nacho Duato in „Doda / Goecke / Duato“. Foto: Fernando Marcos

Ein Spiel mit Masken und ausladende Röcke (Kostüme: Nacho Duato, in Zusammenarbeit mit Ismael Aznar) greifen typisch barocke Ideen auf und übersetzen sie ins Moderne.

Vor allem aber liefert die Poesie ihre maßgebliche Schablone: Garcilaso de la Vega ist in Deutschland auch über 480 Jahre nach seinem Tod längst nicht genug bekannt. Er war Fürstengünstling und Soldat, erlag dann auch in der Schlacht zugezogenen Verletzungen, er war alles andere als ein typischer Schöngeist oder gepäppelter Hofnarr. Und dennoch sprechen Liebe und Barmherzigkeit aus seinen Versen – und seine Liebeslyrik ist, typisch barock, geprägt vom tief empfundenen Zusammenspiel von Lust und Angst.

Einzelne Sentenzen dessen werden ins Ballett eingesprochen, und es ist nur zu bemängeln, dass es keine Untertitelung gibt.

Wer versteht schon spanisch in Berlin? Und dann auch noch das geschraubte Barockspanisch? Hier sind die Möglichkeiten der modernen Technik nicht genutzt worden, und man fragt sich, ob das Publikum überhaupt verstehen soll, was das gesprochen wird.

So muss der Tanz all das leisten, was sonst auch die verbale Poesie mit hätte anheben können. Aber, oh ja, das gelingt, denn die Raffinesse der Choreografie ist so vielschichtig, dass sie Heiterkeit und Todessehnsucht miteinander verbindet, ohne ins Kitschige oder Heroische zu verfallen.

Im Programmheft zu „Doda / Goecke / Duato“ findet sich dieses expressive Portrait von Nacho Duato, das Yan Revazov aufnahm. Man wird Duato sehr vermissen! So richtig viele Menschen mit exquisitem Geschmack gibt es nämlich derzeit nicht in Berlin… Faksimile: Gisela Sonnenburg

Man kennt und schätzt das Bewegungsmaterial von Duato, und wie immer in seinen modern-abstrakten Themenballetten blitzen starke Moment auf.

Man ist, zumal nach dem scheußlichen Goecke-Stück, dankbar für die edlen Pirouetten und für die Attitüden vom Feinsten!

Der madrigale Charakter der Musik betont die Unterordnung des Menschen unter die Naturgesetze, hebt aber zugleich auch sein Selbstbewusstsein hervor, das von Freiheit und Emanzipation kündet.

Mit Maria Boumpouli, Elisa Carrillo Cabrera, Aurora Dickie, Ksenia Ovsyanick, Jenni Schäferhoff, Luciana Voltolini sowie mit Marco Arena, Shahar Dori, Lewis Turner, Dominic Whitbrook, Rishat Yulbarisov und Mehmet Yumak suchte sich Duato für sein zumindest auf absehbare Zeit letztes Mal mit dem SBB eine erlesene Schar von Ballerinen und Ballerinos zusammen, die schon jede und jeder an sich den Vorstellungsbesuch wert wären.

Intensität ist hier das Stichwort – etwas, das dem vermeintlichen Jungtalent Konstantin Lorenz eben vollends abgeht.

Sanftheit und allegorische Gesten, die von Melancholie wie von Lebensfreude künden, sind miteinander zu einem Konglomerat der Schönheit verwoben.

Sie stehen allegorisch für all die Gefühle, die Spanien zur Zeit des Goldenen Zeitalters ausmachten: Die Tänzerinnen vom Staatsballett Berlin in „Por vos muero“ von Nacho Duato in „Doda / Goecke / Duato“. Foto: Fernando Marcos

Und in gewisser Weise ist das hier ein Multikulti-Ballett, denn wie der leidenschaftliche Spanier Duato selbst sagt: „Die europäische Renaissance ist von der katholischen Kirche dominiert. In Spanien werden andere kulturelle Einflüsse der Zeit spürbar. Der arabische Einfluss, der sephardische Einfluss, bevor die Juden aus Spanien vertrieben wurden. Unsere Kultur hat griechische und römische Wurzeln, sowie maurische und ägyptische – das ist es, was ich liebe.“

Das Bekenntnis zur Liebe ist hier wichtig!

Der „Clown Gottes“ kam einem unwillkürlich in den Sinn… Gregor Seyffert verkörpert darin Vaslav Nijinsky als Kunstfigur zwischen Leben und Leiden, Klarheit und Wahn. Herzzerreißend! Zeitlos gültig. Faksimile von www.gregor-seyffert.de: Gisela Sonnenburg

Und darum erinnert man sich auch – damit schließt sich dann ein Kreis – an ein großartig-zeitloses Stück, das einst Gregor Seyffert von Berlin aus in die Welt geschickt hat.

Sein „Clown Gottes“ in der Choreografie von Dietmar Seyffert ist eine Hommage an Waslaw Nijinsky, an dessen Lieben und Leiden, aber es ist auch eine Referenz an den Tanz überhaupt.

Die DVD, für 19,90 Euro online zu bestellen (www.gregor-seyffert.de), erzählt beredt von jener künstlerischen Kraft, die nur das Ballett entfalten kann.

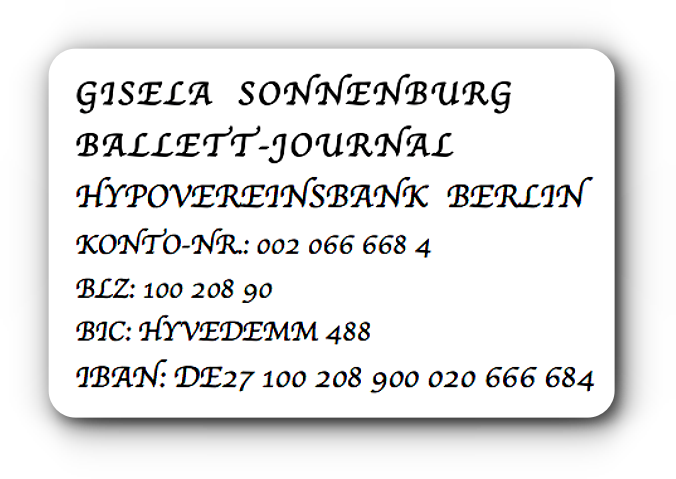

Für freiberufliche journalistische Projekte wie das Ballett-Journal, das Sie gerade lesen, gibt es keinerlei staatliche Förderung in Deutschland – und dennoch machen sie sehr viel Arbeit. Wenn Sie das Ballett-Journal gut finden, bitte ich Sie hiermit um einen freiwilligen Bonus. Damit es weiter gehen kann! Im Impressum erfahren Sie mehr über dieses transparente Projekt, das über 450 Beiträge für Sie bereit hält. Danke.

Und wie der Pierrot lunaire, so ist auch der „Clown Gottes“ ein Unikat und Individuum, das uns allen trotz oder wegen seiner seltsamen Einmaligkeit aus tiefstem Herzen spricht.

Luisa Lecker / Gisela Sonnenburg

Termine: siehe „Spielplan“