Ein Premierenteam beim Applaus: Das Staatsballett Berlin nach „Your Passion is pure Joy to me“ von Stijn Celis in der Komischen Oper. Schlussapplausfoto: Gisela Sonnenburg

Nicht jeder Ballettfan wird hier begeistert mitgehen. Aber es steckt viel Mühe im neuen Abend beim Staatsballett Berlin (SBB), der mit dem schlichten Titel „Celis / Eyal“ die Nachnamen seiner Choreografen Stijn Celis und Sharon Eyal zitiert. Akkurat und im zweiten Teil fast roboterhaft exakt werden hierin zappelige, staksige, manchmal auch geschmeidige Bewegungen zelebriert. Es gibt Pas-de-deux-Elemente im ersten Stück, „Your Passion is pure Joy to me“ von Celis, und einige ballettöse Sprünge im zweiten, „Half Life“ von Sharon Eyal und Gai Behar. Die Inhaltssuche in beiden Tänzen erschöpft sich allerdings in der Feststellung, dass das Programmheft viel mehr verspricht, als das Bühnengeschehen halten kann. Dafür zeigt das Ensemble vom SBB auf technisch hohem Niveau minimalistische Verrenkungen modern-akrobatischer Art, die nicht unbedingt ausdrucksstark, aber immerhin originell sind.

Viele der Tanzenden sind zudem neu in Berlin. Nur zehn der achtzehn hier Auftretenden sind SBB-Zuschauern bereits ein Begriff; viele Tänzerinnen und Tänzer wurden mit Beginn der neuen Intendanz von Johannes Öhman – und somit im Vorfeld der Co-Intendanz von Sasha Waltz – ausgewechselt. Ein guter Teil der bisherigen glanzvollen Truppe fehlt.

Insgesamt umfasst die Hauptstadt-Truppe derzeit rund 90 Profi-Tänzer, also mehr als letzte Saison. Man fragt sich nur, wieviele davon prägnante Auftritte bekommen werden, wenn ein groß angelegter Abend wie „Celis / Eyal“ nicht mal zwanzig von ihnen auf die Bühne bringt.

Diese Kammerballett-Problematik plagte das Staatsballett Berlin schon in der vorangegangenen Ära unter Nacho Duato.

Andererseits ist es schlichtweg nicht so schwierig, nur wenige Akteure auf der Bühne künstlerisch zu beschäftigen. Als Choreograf muss man schon viel Talent und auch Erfahrung haben, um für vierzig und mehr Menschen zeitgleich sinnstiftend tänzerisch zu choreografieren. An Kleingruppen hingegen können sich auch Minderbegabte einigermaßen glücklich abmühen.

An dieser Stelle sei vorab ein Exkurs in die Struktur unserer Gesellschaft erlaubt, bevor wir zum Ballettabend zurückkehren.

Man muss bedenken, dass wir in Zeiten leben, in denen fast nur noch Herkunft und Protektion für die Karrieren zuständig sind. Wer ohne diese was kann, wer herausragt, wer etwas Besonderes darstellt in seinem beruflichen Können, wird häufig abgesägt – denn er stellt ja eine Konkurrenz zu den von vornherein gehätschelten Lieblingen dar.

Die Kinder der Reichen drängen bevorzugt in die interessanten und gut bezahlten Jobs – und natürlich auch in die elitären Ausbildungen.

Stipendien werden da auch nicht nur objektiv vergeben. Weil nun nicht nur die Zahl der Armen, sondern auch die der Reichen im aktuellen Zeitalter stetig zunimmt, sichern die Herrschenden ihren Nachkommen und denen ihrer Freunde immer mehr solcher Pfründe. Für Aufsteiger wird die Luft dünn – und oft entscheiden dann Parteien und Lobbyisten über die Chancen und ihren Ausgang.

Das sind die feudalistischen Strukturen unserer globalen Gesellschaft. Hierarchien werden darin überbewertet, die Möglichkeiten der Einzelnen erschwert.

Dieser Mechanismus ist in einer Wirtschaftsära, die sich aus dem drastischen Überfluss an menschlichem Arbeitsangebot speist, in allen Sektionen zu beobachten, auch und gerade in der Kunst, wo der Andrang, Geld mit interessanter Tätigkeit zu verdienen, besonders heftig ist.

Sogar eine leistungsorientierte Kunstsparte wie das Ballett ist da keine generelle Ausnahme.

Der zeitgenössische Tanz, dessen Choreografen viel weniger können müssen als im klassisch-modernen Ballett, weil es darin weder auf Musikalität noch auf Bildung ankommt, ist für das Protektionstheater nachgerade wie gemacht. Je mehr Freiheiten und je weniger Regeln eine Kunst hat, umso größer kann die Willkür sein, sie zu befördern.

Ganz allgemein gesagt, stehen die Chancen für schlechte Künstler besser denn je – und für gute Künstler so schlecht wie noch nie.

Zurück zur Kunst – und den Künstlern – des Abends:

Stijn Celis, 1964 in Belgien geboren, im afrikanischen Kongo als weißes Oberschichtenkind aufgewachsen und seit vier Jahren Ballettdirektor in Saarbrücken, choreografierte 2013 für das Semperoper Ballett in Dresden eine sehr sehenswerte, modern-expressive Version von Sergej Prokofjews „Romeo und Julia“. Auch sein „Quartet“ und sein „Storm“ haben Flair. Aber alles andere, was ich von ihm kenne, ist im Vergleich kaum der Rede wert. Celis ist kein zuverlässiger Qualitätslieferant, sondern jemand, der sich manchmal gnadenlos vertippt, sozusagen.

Mit dem 2009 in Göteborg entstandenen „Your Passion is pure Joy to me“ strebt er laut seinem Dramaturgen Armin Kerber ein ganz bestimmtes Thema an, das er dann ziemlich deutlich aus den Augen verliert.

„Your Passion is pure Joy to me“ – auf diesem Foto sieht es beinahe so aus, als könne man den Stücktitel von Stijn Celis wörtlich nehmen. Vorsicht! So einfach ist es hier nicht. Foto vom Staatsballett Berlin: Jubal Battisti

Denn der Titel des Stücks, der wörtlich ins aktuelle Deutsch übersetzt heißt „Deine Leidenschaft ist die pure Freude für mich“, und der sich also wie eine Zeile aus einem Song anhört, ist nicht etwa die Liebeserklärung einer frisch verliebten Seele an ihre(n) Geliebte(n).

Sondern er zitiert den Titel des fünften Chorals des Barockgenies Johann Sebastian Bach aus den BWV 159, der im deutschen Original so heißt: „Jesu, deine Passion ist mir lauter Freude“.

Man kann das achtzeilige Gebet – das übrigens mangelhafterweise nicht im Programmheft vom SBB verzeichnet ist – als heimliche Referenz an SM-Praktiken lesen. Vordergründig dient es aber der Festigung des christlichen Glaubens.

„Jesu, deine Passion / ist mir lauter Freude, / Deine Wunden, Kron und Hohn / Meines Herzens Weide“, heißt es darin. Die Verse münden in die frohgemute Aussicht aufs Himmelreich.

Es stammt aus einer Zeit, in der es weder Fernsehen noch Computer gab, und in der die mündliche Überlieferung von Kultur neben der schriftlichen einen ganz wesentlichen Anteil am zivilisierten Alltag hatte.

Außerdem war auch der Barock, wie so viele Zeitalter, von einem starken weltanschaulichen, nämlich religiösen Denken geprägt.

Sein oder Nichtsein? Liebe machen oder nicht? Das Staatsballett Berlin zelebriert „Your Passion is pure Joy to me“ von Stijn Celis. Foto: Jubal Battisti

Doch von all diesen Aspekten ist auf der Bühne nichts zu sehen. Es gibt auch keine einzige Note von Bach zu hören. Was der Titel wirklich mit dem Stück zu tun hat, zeigt sich erst, wenn man Titel und Stück gegeneinander stellt: Sie sind unversöhnliche Gegensätze.

Denn das tänzerische Bühnengeschehen spielt in vielfachen Varianten die ganz normale, durch und durch weltliche Suche nach einem Partner ab.

Das Leiden an Einsamkeit, das zur Partnersuche führt, kann man ja kaum als Suche nach Gott bezeichnen. Eher passt hier die Devise: Parship goes ballet!

Parship wurde 2000 gegründet. Celis’ „Passion“-Ballett entstand neun Jahre später – und beide zeigen, wie wichtig und wie schwierig die verzweifelten Manöver vor einer Paarung im zeitgenössischen Dasein geworden sind.

Genügte es vor dreißig Jahren, sich über ein Hobby, über den Job, über eine Party oder einfach über gegenseitiges Gefallen anzunähern, um eine Partnerschaft einzugehen, versuchen es heutzutage Menschen miteinander, die entweder viel zu wenig oder viel zu viel miteinander gemeinsam haben, um eine spannungsvolle, erotische Beziehung zu führen.

Beide – die Partnerschaftsvermittlung wie dieses Tanzstück – leben vom Scheitern. Denn wäre es einfach und immer erfolgreich, was da versucht wird, würden beide ihr Thema verlieren.

Celis beginnt, indem er eine Tänzerin auf die Bühne schlendern lässt, die sich weit vor, fast bis an die Rampe, traut. Dann beginnt sie ein Solo der verzückten Einsamkeit: Wenn Teenager allein daheim vor dem Spiegel für den nächsten Club-Auftritt üben, mag das so ähnlich aussehen.

Männer und Frauen – und ob da manchmal was wirklich gut passt, das ist die Frage! Hier tanzt das Staatsballett Berlin in Stijn Celis‘ „Your Passion is pure Joy to me“. Foto: Jubal Battisti

Musikalisch werden die Teenager von einst, die heute im Sponsoren-Alter sind, bedient: vier mittelprächtig schmalzige Songs von Nick Cave bilden den Grundstock des Stücks.

Eingefügt wurden, allerdings ohne inhaltliche oder formale Verbindung zur Popmusik, hochmodern anmutende atonale Fetzen. Sie stammen von Pierre Boulez, Krysztof Penderecki und Gonzalo Rubalcaba. Man will ganz offensichtlich mit Hochkultur zu tun haben, dafür bekommt man schließlich reichlich Steuergelder für so eine Kreation im Opernhaus.

Der Dramaturg versucht denn auch, die Ergriffenheit, die der atonalen Musik zu Grunde liegt, als Motivation für den Tanz hier zu deuten. Nur leider ist davon choreografisch nix übrig: Kein Schock, kein großes Erschrecken, kein Trauma ist zu sehen. Boulez und Penderecki bilden eine eigene Ebene, die isoliert vom Tanz bleibt.

Aber auch die Songs von Nick Cave werden nicht illustriert oder in Bezug gesetzt. Auch sie bilden für sich eine Sphäre, getrennt von allem anderen hier.

Auf diese Art ist es natürlich wirklich sehr einfach, Kunst zu machen. Immerhin sind die getanzten Unternehmungen unterhaltsam.

Die Frau vom Anfang ist ein Single-Mädchen, das kein solches mehr sein will. Sie versucht es – wie die anderen der drei Tänzerinnen und vier Tänzer hier – aber immer wieder mit dem Thema Partnerschaft. Zeitweise scheint das auch ganz gut zu klappen. Dann entstehen zappelige oder etwas sportlich-steif wirkende, immer aber sehr akkurat getanzte Paartanzsequenzen.

Manchmal springen zwei Menschen zugleich in die Höhe, dann kann man von perfekter Synchronizität sprechen.

Aber wie im echten Leben, wenn Parship-Ritter so richtig gut drauf sind, verliert sich das Interesse aneinander plötzlich wieder. Man stellt fest, dass man zwar irgendwie Dinge gemeinsam hat. Ja, und man kann vielleicht auch gut miteinander reden. Oder man bestand das häusliche Abenteuer, gemeinsam einen Nagel in die Wand zu hauen.

Für eine starke Beziehung reicht es nicht.

Menschen langweilen sich miteinander oder bekommen ungute Gefühle, wenn sie sich an jemanden binden, der ihnen in gewisser Hinsicht nicht genug ist. Das passiert in Zeiten massiver, auch narzisstischer Selbstdarstellung und angestrebter sozialer Unabhängigkeit der Individuen logischerweise recht oft.

„Your Passion is pure Joy to me“ spiegelt das – und der Titel ist darum ironisch oder auch sarkastisch zu deuten. Denn genau an dieser Hingabefähigkeit an einen anderen Menschen fehlt es, wenn man auch ohne einander ganz gut leben kann.

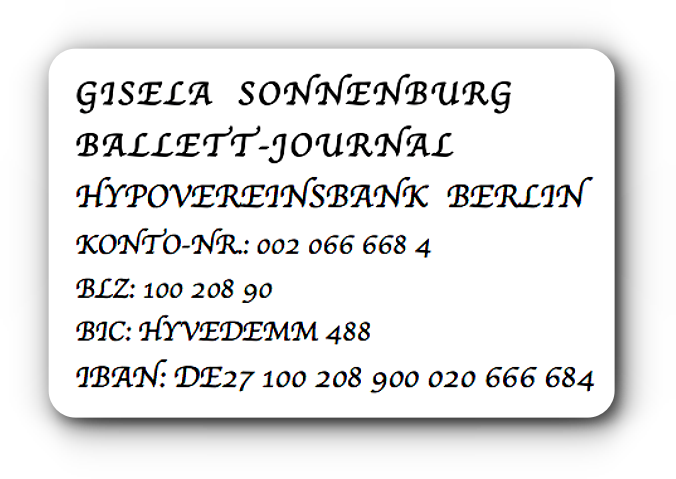

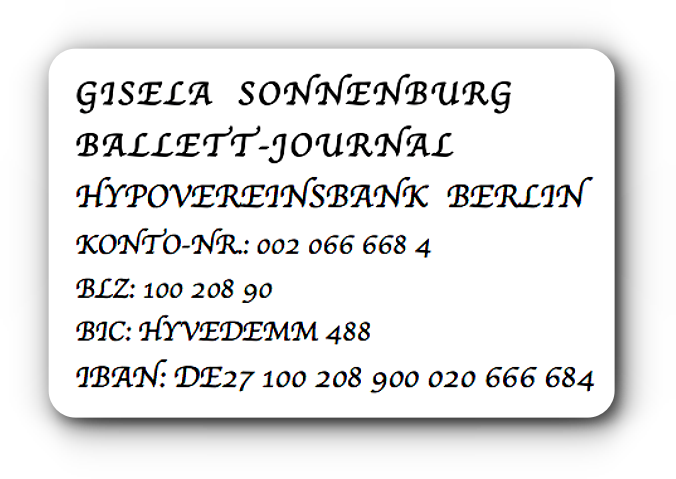

Für freiberufliche journalistische Projekte wie das Ballett-Journal, das Sie gerade lesen, gibt es keinerlei staatliche Förderung in Deutschland – und dennoch machen sie sehr viel Arbeit. Wenn Sie das Ballett-Journal gut finden, bitte ich Sie hiermit um einen freiwilligen Bonus. Damit es weiter gehen kann! Im Impressum erfahren Sie mehr über dieses transparente Projekt, das schon über 500 Beiträge für Sie bereit hält. Danke.

Völlig daneben scheint nur der Dramaturg Armin Kerber zu liegen. Der faselt im Programmheft was von der „Frage nach der Gläubigkeit“ von „Trost“ und vom „Schrecken der Vergangenheit“, ja sogar von „Katastrophen des 20. Jahrhunderts“ (angesichts der Musik von Boulez), wo doch auf der Bühne sichtlich ganz andere Triebkräfte als der Wunsch, zu Gott zu finden, tänzerisch formuliert sind.

Als hätte er das Stück nie gesehen oder seinen Essay verfasst, ohne wenigstens einigen Proben beizuwohnen.

Vielleicht ging es ihm darum, das Christentum sozusagen zwangsweise in Beschlag zu nehmen. Aber zu dem, was man sieht, passen Kerbers Ausführungen absolut nicht.

Lediglich einige Songzeilen von Nick Cave reflektieren das vorgebliche große Thema Religion: „Raise your hands up to the sky“, „Oh my Lord“ und „God is in the house“ („Hebt die Hände zum Himmel“, „Oh mein Gott“ und „Gott ist im Haus“) kann man natürlich rein christlich-religiös deuten.

Aber letztlich geht es auch in Caves Texten mehr um die verzehrenden Qualen des ungeliebten, unglücklichen Lovers als um eine spirituelle Sehnsucht.

Manche Zitate sind da deutlich: „I was your lover / I was your man“ („Ich war dein Liebhaber / Ich war dein Mann“) und „You were my lover / You were my friend“ („Du warst mein Liebhaber / Du warst mein Freund“). Das klingt sehr sinnlich. Oder ist Nick Cave etwa ein verkappter Missionar, der ähnlich wie das biblische „Hohelied der Liebe“ alle erotischen Metaphern nur benutzt, um Gott zu preisen?

Dann würde es wiederum zur Choreo so gar nicht passen.

Leider fällt bei der Gelegenheit auf, dass Nick Cave eigentlich nicht singen kann, sondern mit seinem Röhren eher eine schlechte Imitation des nölenden Bob Dylan oder des röchelnden Tom Waits abgibt.

Hätte man nicht was von Sting nehmen können? Ein choreografischer Unterschied wäre vermutlich nicht unbedingt sichtbar, aber das akustische Angebot wäre möglicherweise teils etwas zärtlicher und somit facettenreicher geworden.

Der Inhalt bleibt bei so viel versuchter Innerlichkeit jedenfalls auf der Strecke.

Und Politik bleibt hier gleich ganz außen vor.

Dem Mädchen, dem hier so schön die Haare fliegen, wehen sie auch im Drehwind beim Tanzen: ein Blick auf das Verbeugen nach „Your Passion is pure Joy to me“ von Stijn Celis. Schlussapplausfoto: Gisela Sonnenburg

Dass zwischendurch mal einige abstrakt bemalte Wände aus dem Schnürboden runter kommen und gleich wieder hochgezogen werden – als habe sich ein Techniker im Stück geirrt – macht das Ballett auch nicht fasslicher. Immerhin handelt es sich um Malerei des Choreografen Celis, der nach der Beendigung seiner Tänzerkarriere erstmal Bühnenbild studierte und hier nun dafür offenkundig auch belohnt werden möchte.

Einen Sinn ergibt das Runter und Rauf der Farbwände beim besten Willen nicht.

Zur real existierenden Gesellschaft und ihren sozialen Verhältnissen möchte Stijn Celis sich zumindest künstlerisch anscheinend auch nicht äußern. In seinem Stück sind alle gleich – Arm und Reich etwa gibt es hier nicht, auch keine anderen Gruppendazugehörigkeiten.

Eigentlich schade, denn es ist ja doch genügend los im Weltgeschehen, als dass man davon vielleicht auch mal etwas in ein Ballett einfließen lassen könnte. Aber auch Gruppenkonflikte gibt es hier kaum, geschweige denn Rivalitäten bei der Partnersuche – etwas, das nun wirklich jeder kennt, sogar schon im Alter eines Teenagers.

Man muss sich fragen: Ist Stijn Celis weltfern? Oder ist es das Publikum, das er erreichen möchte? Oder fehlt es einfach an genügend Interesse des Künstlers an der Welt? Hatte Celis einfach keine gute Zeit, als er das Stück kreierte?

Persönlich blieb Celis seiner Berliner Premiere fern, er fand leider nicht die Zeit oder Möglichkeit anzureisen und eventuell auf der öffentlichen Premierenfeier einige Fragen zu beantworten.

Dafür rackerten sich die Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne wirklich ab, um den eher banalen Vorgängen des Stücks noch Spritzigkeit und auch den einen oder anderen berührenden Moment zu verleihen.

Gute Stimmung bei der Premiere: Das Staatsballett Berlin nach Stijn Celis‘ „Your Passion is pure Joy to me“. Foto vom Schlussapplaus in der Komischen Oper Berlin: Gisela Sonnenburg

Das unermüdliche Kreisen eines Paares, bei dem die Frau ihre Schenkel um den Hals des Mannes verklammert hält und ihre langen offenen Haare im Drehwind hochfliegen, symbolisiert diese Bemühungen ebenso wie das schlichte Sichansehen nach einem abrupt abgebrochenen Akt des Miteinanders.

Beides sind Elemente, die in Stücken von Stijn Celis öfters auftauchen. Ob sie Glück und Unglück in Beziehungen darstellen, sei dahin gestellt – wirklich emotional wirkten die TänzerInnen bei der Premiere in Berlin nicht.

Allen voran betörte aber die zarte Xenia Wiest, die zwar nicht den Anfangspart hier tanzte, die aber im Lauf des Stücks mehrere mit Lebendigkeit gefüllte Soli zeigt, einen exzellenten, quicken Spagatsprung inklusive. Wiest auch das tänzerische Schlusswort, zur jazzig-disparaten Musik des Kubaners Gonzalo Rubalcaba, und ihr Händeflattern hierin hat eine eigene künstlerische Qualität.

Die Beziehungssuche, so meine Deutung, geht also unendlich weiter, das ist die – durchaus absehbare – Botschaft des in bunten T-Shirts und Jeans auch eher unspektakulär gewandeten Stücks (Kostüme: Catherine Voeffray).

Xenia Wiest tanzt die schönsten Soli in „Your Passion is pure Joy to me“ von Stijn Celis beim Staatsballett Berlin. Noch lieber hätte man eine ihrer Choreografien gesehen, denn Wiest choreografiert seit Jahren sehr spannend. Foto vom Schlussapplaus: Gisela Sonnenburg

Wiest tanzte sozusagen die Trüffel in diesem Ragout.

Trotzdem hätte ich noch lieber eine Choreografie von ihr selbst gesehen, denn Xenia Wiest kreiert schon seit Jahren immer wieder vielschichtig-elegante, stylish-moderne Paartänze, und es ist wirklich verwunderlich, dass sie diese nur selten in Berlin bei der Company, in der sie tanzt, zeigen darf.

Jenna Fakhoury, Sarah Hees-Hochster, Johnny McMillan, Ross Martinson, Eoin Robinson und Lucio Vidal sind die weiteren Tanzkräfte, die es schafften, dieses etwas humorlose Ballettstück nicht allzu langweilig werden zu lassen.

TEIL ZWEI SPALTET DIE BALLETTGEMEINDE IN GROSSEN JUBEL UND STARKE ZWEIFEL

Nach der Pause wird es dann richtig ernst.

Sharon Eyal, in Jerusalem geboren und früher bei der Batsheva Dance Company tanzend, kreierte mit ihrem künstlerischen Partner Gai Behar 2017 in Stockholm – unter der Direktion von Johannes Öhman – ein monolithisches Stück namens „Half Life“. Akustisch illustriert ist dieses „halbe Leben“ von dem Musiker Ori Lichtik, und satte, prägnante Techno-Rhythmen bilden hierin die Basis.

Es ist ein Stück für eine Tänzerin und eine Gruppe, wobei sich minimalistischer Wiederholungen als vorherrschendem Stilmittel bedient wird.

Sharon Eyals Stück „Half Life“ zeigt reduziertes Leben. Mittig vorn: Danielle Muir in ihrer monotonen Ekstase, in der Geherinnen-Haltung. Immer wieder muss sie diese Bewegung des Auf-der-Stelle-Tretens machen und dabei mit den gebeugten Armen in kleinen kreisen rudern. Ihre armen Schultergelenke… Foto vom Staatsballett Berlin: Jubal Battisti

Die jetzige Halbsolistin Danielle Muir, die vor wenigen Monaten auf der Gala „Polina & Friends“ in der Staatsoper in Berlin überraschend als farblose, völlig überforderte, klassische „Giselle“ in Erscheinung trat, hat hier ein deutlich weniger abwechslungsreiches Tanzvokabular zu absolvieren.

Vielmehr empfindet man zunehmend Mitleid mit ihr, denn sie muss fast das ganze Stück hindurch ein- und dieselbe Bewegung zeigen: Sie schiebt ihre Schultern bei angewinkelten Armen vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück und vor und zurück – ganz so, als würde sie in der Sportdisziplin des Gehens reüssieren wollen.

Dabei geht sie graziös auf dem Platz, die Knie elastisch beugend und streckend, die Füße eng beieinander halten. Und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei…

Das ist kein „halbes Leben“, wie der Titel meint, das ist eher ein winziger Bruchteil eines Lebens, wenn man die Bewegungssprache hier mal wörtlich nehmen darf.

Die Sprinterin ohne Terrain müht sich also fast die ganze zweite Abendhälfte in dieser einen Bewegungskultur sichtlich ab.

Mal was anderes: Dieser Tänzer muss nicht ein ganzes Stück lang sich selbst wiederholen… Das Staatsballett Berlin in „Half Life“ von Sharon Eyal. Foto: Jubal Battisti

Es ist kaum zu glauben, dass das ohne den massiven Einsatz von Schmerztabletten oder ähnlichen Mitteln zu leisten ist. Auch Tänzer sind nur Menschen – und keine Roboter. Und die penetrante Wiederholung ein- und derselben schnellen Bewegung über mehr als eine halbe Stunde verursacht auch bei Profis Pein. Eine sehr ungesunde Partie hat Muir da erwischt. Fast hält man das hier für sadomasochistische Folter, nicht für Tanz.

Aber Danielle Muir zieht die ihr auferlegte Aufgabe tadellos durch, ohne nachzulassen, und nur manchmal hat man den Eindruck, dass unter der ausdruckslosen Fassade doch viel Kummer versteckt wird. Wie schade ist es doch, wenn eine Tänzerin kaum mehr als eine Bewegung zeigen darf.

Zu Beginn rotieren die Schultern von Muir noch im Verein mit der wiederholten Tanzfigur eines männlichen Kollegen. Der hört dann aber irgendwann auf mit der Redundanz und integriert sich lieber ins weniger anstrengende Gruppendasein.

Er stellt bei seinem Erstauftritt mit Muir vielleicht eine „Fickmaschine“ dar, vielleicht aber auch nur einen ausrangierten Sportler, der aufs Lauffeld zurück möchte.

Seine Bewegungen haben jedenfalls etwas von Verzweiflung, die ins Leere läuft: Er streckt ein Bein vor, während der Oberkörper diagonal nach hinten gelegt ist, und wenn er das Bein wieder eingezogen hat, presst der Tänzer seinen Unterleib vor, sodass er auf etwa vorhandene sexuelle Potenz hinweist.

Diese Bewegungen werden von ihm unablässig repetiert, während neben ihm die Geherin Muir auf dem Platz vor sich hin stapft.

Sie sollen wohl zwei typische Individuen der heutigen Gesellschaft darstellen, die sich unter Einsatz aller nur denkbaren Disziplin und Selbstreduzierung um Erfolg, um ein Ziel, ja um ein Lebensziel bemühen.

Noch einmal die Geherin Danielle Muir (vorn mittig) mit dem kleinen Corps de ballet in der Komischen Oper Berlin: Das Staatsballett Berlin tanzt „Half Life“ von Sharon Eyal. Foto: Jubal Battisti

Vielleicht sind sie außerdem auch auf Partnersuche, vielleicht aber schon lang darüber hinweg, weil ohnehin keine Hoffnung mehr zu bestehen scheint, in irgendeiner Weise anders als funktional zu agieren.

Zwischen ihnen funkt es jedenfalls kein einziges Mal, es gibt nicht mal einen zaghaften Blickkontakt. Sie ignorieren einander, weil man sie so erzogen hat – und weil sie wohl auch nur selbst voran kommen wollen.

Der Karrieredruck, von dem eingangs die Rede war und der heute jeden jungen Menschen in unserer Gesellschaft quält, wird so plastisch illustriert.

Von rechts hinten rückt dazu langsam das wie ein Block zusammen stehende Corps de ballet an, das hier aus neun Tänzerinnen und Tänzern besteht.

Dieses Arrangement ist durchaus inspirierend anzuschauen.

Allerdings trägt so eine Idee, wenn man anspruchsvoll ist, nur maximal zehn bis fünfzehn Minuten. Danach hat man verstanden, worum es geht, und da sich außer rhythmisch pointiertem Vor- und Zurückschieben der Tänzer nicht wirklich etwas Neues ergibt, langweilt man sich schnell.

Glück beim Applaus: Das Staatsballett Berlin nach „Half Life“ von Sharon Eyal in der Komischen Oper. Foto vom Schlussapplaus: Gisela Sonnenburg

Aber es gibt auch Zuschauer, denen es genügt, wenn so ein Konzept, das wegen der laut wummernden elektronischen Musik überwältigend wirkt, zeitlich ausgedehnt wird – und man sich immer wieder daran gütlich tun darf, wie die arme Danielle Muir unaufhörlich die Schultern vor- und zurückschiebt. Vor und zurück. Vor und zurück… Die Faszination des Minimalismus wird hier exemplarisch vorgeführt.

Sarah Brodbeck, Filipa Cavaco, Weronika Frodyma, Mari Kawanishi, Ilenia Montagloni, Gregor Glocke, Olaf Kollmannsperger, Konstantin Lorenz (der Gatte von Muir), Ross Martinson, Johnny McMillan, Daniel Norgren-Jensen und Federico Spallitta stellen die anderen Unglücklichen in diesem Spiel ohne Regeln dar.

Sie dürfen manchmal eine knappe solistische Sentenz absolvieren, und vor allem ein sehr groß gewachsener Tänzer brilliert hier mit wenigen exakt ausgeführten Ballettbewegungen. Sie müssen ansonsten aber als Gruppe identifizierbar bleiben, so scheint es, und die Gruppe wird ihr künstlerisches Gefängnis.

Mal gehen sie vor, mal zurück, mal zur Seite – und manchmal sprengen sie sogar den Rahmen des Blocks und stehen dann vereinzelt für ihre Übungen da. Aber Freiheit oder auch nur eine Idee von ihr, ein Sehnen nach ihr, ein Streben nach ihr, irgendeine Vorstellung von Glück oder Unglück, irgendein gesellschaftlicher oder individueller Wert formulieren sich hier mitnichten – absichtlich wohl nicht.

Das Leben – es ist eine Qual, so scheint es, und dass die Probanden keine bunten, sondern hautfarbene Trikots tragen, die ihnen die Anmutung von Nackten oder auch von Toten geben, macht die Sache zwar ästhetischer, inhaltlich aber nicht besser.

Die Kostüme stammen von Rebecca Hytting, die auch für das Make-up zuständig ist. Die Outfits unterstützen den Eindruck, den die tanzende Masse machen soll.

Künstler mit Blumen: Das Staatsballett Berlin nach „Half Life“ bei der Premiere am 7. September 2018 in der Komischen Oper Berlin. Schlussapplausfoto: Gisela Sonnenburg

Exaktheit ist hier alles. Akkuratesse. Präzision. Alles ist mechanisch wie eine Spieluhr. Kein Fingerzeig darf zuviel sein, keine Hüfte darf ausscheren. Es bleibt kein Spielraum für Interpretation bei den Künstlern. Stramm stehen, liebe Tänzer!

Die Köpfe sind nicht allzu sehr erhoben. Einmal, gen Ende, dürfen sie ein wenig emotional aus sich heraus gehen und in von Jazz Dance inspirierten Formen tanzen. Dazu reißen sie die Arme hoch und recken die Zeigefinger gen Himmel. Wie früher das Fernsehballett schaut das dann aus. Aber es fehlen die Kostüme und das Lächeln in den Gesichtern, um die Tänzer in eine vitale Sphäre zu bringen.

Das hier ist ein Totentanz – ein entseeltes Geschehen.

Man kann sich zudem des Verdachts nicht erwehren, hier ginge es gar nicht um Menschen. Sondern um Maschinenwesen, wie sie in manchen Kinofilmen oder TV-Serien agieren. Das Stichwort „künstliche Intelligenz“ lauert da. Oder handelt es sich doch um Untote? Die womöglich im Labor künstlich wiederbelebt wurden? Sind es lauter Zombies, lauter Frankenstein-Kreaturen hier? „Wilis“ des 21. Jahrhunderts?

Man wird es vielleicht nie erfahren, denn das Programmheft gibt dazu keinerlei Aufschluss. Und die Choreografin Sharon Eyal blieb der Berliner Premiere genau wie Stijn Celis fern. Anscheinend ist Berlin doch nicht so verlockend, wie die Berliner immer denken.

Der ballettöse Höhepunkt des Abends stellt sich in Eyals Stück in einigen spektakulären, seriellen Entrechats six und Entrechats quatre dar. Ballettliebhaber denken dabei wehmütig an die Entrechats-quatre-Batterie von Albrecht in der klassischen „Giselle“ im zweiten Akt.

Immerhin darf hier auch mal das Talent Gregor Glocke (zweiter von links) ran: „Half Life“ von Sharon Eyal zeigt zwar nur dreizehn der über 90 Tänzer vom Staatsballett Berlin, darunter aber wirklich tolle Ballerinen und Ballerinos. Foto vom Schlussapplaus: Gisela Sonnenburg

Hier wird diese Technik vorgeführt, als handle es sich um ein Muss, damit niemand meckert. Eine inhaltliche Rückbindung findet nicht statt, denn es geht ja weiterhin um die Einordnung des Individuums in den Gruppenzwang oder um den mechanischen Zwang zur Gruppenbildung.

Wenn dann mal eben völlig folgenlos einfach ein wenig virtuos gehüpft wird – und sei das noch so perfekt ausgeführt – verpufft der Effekt ziemlich schnell.

Aber ich will nicht verschweigen, dass es viele Zuschauer bei der Premiere gab, die anscheinend ganz begeistert waren. Ihr Gejohle und Geklatsche bewegte den Rest des Publikums beim Schlussapplaus sogar zu Standing ovations.

Andere Zuschauer fanden indes gerade das Eyal-Stück schlicht „zum Kotzen“ und befürchten, dass das Staatsballett Berlin in Zukunft des öfteren solche formalistische, gedanklich nicht ausgereifte Kost vorführen muss.

Die Ekstase der Monotonie – ist sie wirklich modern oder nicht vielmehr überholt?

Als Start in die neue Ära unter dem Ballettintendanten Johannes Öhman als Vorboten der Co-Intendantin Sasha Waltz war der Abend allemal geeignet. So wissen die Berliner gleich, was auf sie zukommt.

Waltz – in einem sehr hässlichen bunten Kleid, das ihr überhaupt nicht stand – war bei der Premiere denn auch ebenso präsent wie der seit Ende seiner Tänzerkarriere eher unscheinbar wirkende Öhman.

Glanzvoll wirken die beiden nicht, aber ihre Anhänger finden sie sympathisch.

Beim anschließenden öffentlichen Premierenempfang trat das Duo gemeinsam ans Mikrofon.

Man sprach Englisch. Waltz schwärmte, das Ensemble trage den Abend, für sie war das Programm „so fine and so pure“. So fein und so pur. Nun ja, man kann auch anderer Meinung sein.

Ob die Berliner nun „ready“, also „bereit“, für diese Art von Kunst sind, was Waltz wohl sicher meint, oder ob man derlei Gehampel eigentlich schon längst hinter gelassen hat, muss sich erst noch erweisen.

Für freiberufliche journalistische Projekte wie das Ballett-Journal, das Sie gerade lesen, gibt es keinerlei staatliche Förderung in Deutschland – und dennoch machen sie sehr viel Arbeit. Wenn Sie das Ballett-Journal gut finden, bitte ich Sie hiermit um einen freiwilligen Bonus. Damit es weiter gehen kann! Im Impressum erfahren Sie mehr über dieses transparente Projekt, das schon über 500 Beiträge für Sie bereit hält. Danke.

Öhman bedankte sich noch bei dem technischen Leiter und entschuldigte die fehlenden Choreografen.

Und er wies auf das nächste Großereignis beim SBB hin: im November wird die von Alexei Ratmansky neu rekonstruierte Version von „La Bayadère“ in Berlin zur Aufführung kommen. Ob Öhman dann ein sichtlich ausverkauftes Haus haben wird?

Die Premiere von „Celis / Eyal“ in der kleinen Komischen Oper Berlin ließ viele Sitze frei. Theoretisch hätte die Vorstellung dennoch ausverkauft sein können. Darüber und über weitere Hintergründe im zeitgenössischen Ballett demnächst mehr.

Gisela Sonnenburg