Freude beim Applaus, trotz Erschöpfung: Marco Goecke, mittig, und die hervorragenden Tänzer vom Theaterhaus Stuttgart nach der Uraufführung von „Nijinski“. Foto: Gisela Sonnenburg

In den neun Jahren, in denen Eric Gauthier der Künstlerische Leiter seiner Dance Company am Theaterhaus in Stuttgart ist, hat er noch nie bei einer Premiere geweint. Aber jetzt! Die Uraufführung von „Nijnski“ seines choreografischen Kollegen Marco Goecke – der eigentlich vor allem Hauschoreograf beim Stuttgarter Ballett ist und den Gauthier sich von dort sozusagen auslieh – brachte den jungen Tanzchef zum Heulen. Nicht aus Kummer, sondern vor Glück und Rührung: Die Atmosphäre unter den Künstlern war auch nach der Aufführung backstage noch etwas sehr Besonderes. Das wird daran gelegen haben, dass Marco Goecke sein großes Versprechen, das er mit dem gewählten Thema gab, auch einhielt.

„Nijinski“, das ist der Mythos überhaupt, wenn man mit Ballett zu tun hat: Waslaw Nijinski (in englischer Schreibweise „Vaslav Nijinsky“), polnisch-russischer Ballettstar der Ballets Russes zu Beginn des 20. Jahrhunderts, gilt als das Genie eines Tänzers schlechthin, und dass sein Schicksal gekoppelt ist mit schwerer Schizophrenie, macht den tragischen Untergang dieses wandelnden Bühnenwunders nur noch geheimnisvoller.

Doch vor dem Untergang steht der Aufstieg, vor dem Aufstieg der Urknall in Sachen Ballett.

Goecke und seine Dramaturgin, Esther Dreesen-Schaback, dachten sich ein fast pathetisch klingendes Libretto aus, dessen dreiteiliges Vorspiel die Muse des Tanzes, Terpsichore, persönlich auf die Bühne bringt.

Bühne? Spielfläche oder Spielfeld wären passendere Worte. Denn man sitzt – gut für die Sicht – in ansteigenden Tribünenreihen vor einer knallhart eckigen, im Dunkeln hell leuchtenden, ansonsten splitternackten Bühnenfläche, die seitlich und nach vorn sichtlich Raum frei lässt. Die Welt ist hier keine Scheibe, auch kein Guckkasten, sondern ein eckiges Podest; ein Spielfeld, das ganz schnell zur Weite und Enge des menschlichen Universums zugleich mutiert.

Man muss Goecke, dem 1972 in Wuppertal geborenen Choreografie-Talent, danken, dass er sich hierher getraut hat – und zwar für das von ihm sowieso schon länger avisierte, absolute Tänzerthema „Nijinski“. Dabei ist dieses Stück keinesfalls unvorbelastet zu machen.

Denn immerhin macht Goecke sich somit über eine Legende her, die ihrerseits schon zu einem anderen legendären, abendfüllenden Ballett geführt hat: nämlich zu „Nijinsky“ von John Neumeier, der seine prächtig ausgestattete Mammut-Collage – über Leben und Sterben, über die Kunst und die Krankheit des Vaslav Nijinsky – im Sommer 2000 beim Hamburg Ballett uraufführte.

Und noch einmal ein Eindruck vom Schlussapplaus: Marco Goecke und die Gauthier Dance Company nach „Nijinski“. Foto: Gisela Sonnenburg

In einigen Neueinstudierungen und auf vielen internationalen Gastspielen wurde Neumeiers Dreistundenstück „Nijinsky“ schon bejubelt, und in der kommenden Spielzeit steht es ab dem 24. September auch wieder in Hamburg auf dem Programm. Da lohnt sich die Hin- und Herfahrt zwischen Stuttgart und Hamburg, um Parallelen und Unterschiede der beiden Produktionen festzustellen!

Eine Gemeinsamkeit beginnt bei der Musik: John Neumeier verwendet in „Nijinsky“ unter anderem Klänge des romantischen Komponisten Frédéric Chopin, dem Helden des melancholisch brillierenden Pianos. Und auch Marco Goecke hält sich an Chopin, überwiegend sogar – und zwar nicht etwa an die schwermütigen Nocturnes oder die perlenden Préludes, sondern ausschließlich an die beiden Klavierkonzerte mit Orchester (Nr. 1 in e-moll und Nr. 2 in f-moll).

Dass man im Theaterhaus kein Orchester hat und kein Live-Dirigat, kann man bedauern, aber nicht ändern: Spielstätten, die nicht so hohen Aufwand wie ein Opernhaus betreiben können, haben keinen gut gefüllten Orchestergraben. Dafür muss man sich hier auf die Intimität des Raumes einlassen und ist ganz froh, wenn diese nicht durch irgendeinen aufgesetzten Budenzauber à la „Saxophonistinnen rennen halbnackt durchs Publikum“ kaputt gemacht wird.

Bei Marco Goecke wird sich denn auch konzentriert – und zwar auf die Tänzer, die eigentlichen Protagonisten.

Bei Ballettkennern – vor allem bei jenen des Werks von John Neumeier – läuft aber dennoch ständig ein Kopfkinostück nebenbei mit. Mir ging es zumindest so. Und das spielt nicht etwa Neumeiers „Nijinsky“ – dazu sind die beiden Kreationen doch zu verschieden. Neumeier schuf ein veritables Handlungsballett mit einem verschachtelten Szenenablauf und vielen konkret zu bezeichnenden Personen.

Goecke hingegen nimmt „Nijinski“ trotz verteilter Rollen vor allem als Thema an, er schuf kein Handlungsballett, sondern ein Themenballett. Symbolische Gesten ersetzen hier die Eindeutigkeit, Allegorien stehen anstelle der konkreten Vorgänge.

Es brodelte vor Begeisterung nach der Uraufführung von „Nijinski“ im Theaterhaus Stuttgart. Hier der Schlussapplaus. Foto: Gisela Sonnenburg

Aber die akustische Spur, die Goeckes „Nijinski“ entlang fährt, führt schnurstracks zur „Kameliendame“, dem wohl wichtigsten Ballett des 20. Jahrhunderts: Die Klavierkonzerte von Chopin, die mehrfach im Goecke-Stück „Nijinski“ gespielt werden, haben ihre bedeutende ballettöse Initiation bereits 1978 in Neumeiers „Die Kameliendame“ erlebt, und pikanterweise wurde auch dieser Meilenstein der Ballettgeschichte in Stuttgart uraufgeführt.

Bilder der in der „Kameliendame“ visionierten Manon-Geschichte, aber auch subtile Pas-de-deux-Kombinationen kommen einem als Ballettfan da automatisch in den Sinn, wenn man die Klavierkonzerte hört, während man zeitgleich die ganz anders konstruierte, modern-eckige und durchaus auch stehfreudige Choreografie von Marco Goecke genießt.

Ein Doppel-Genuss ist es sozusagen – aber nur für Fleißige, die sich mit der „Kameliendame“ entsprechend auseinander gesetzt haben.

Geht es in letzterer um eine leidenschaftliche Liebe, die bis an die Grenze zum Wahnsinn geht, ist in Goeckes „Nijinski“ die Passion des Tanzens im Kampf mit der dunklen Macht der Sinnverwirrung, beides personifiziert vom Menschen Nijinksi, das Hauptthema.

Wahnsinn, comme il faut: Kontrollverlust in Form von Wutausbrüchen einerseits und geistiger Stillstand andererseits münden bei Goeckes Nijinski schließlich in manisch besessenes Zeichnen vor allem von kreis- und ellipsenförmigen Strukturen, die in ihrer Farbgebung von Jewgenij Jawlensky inspiriert zu sein scheinen. Die Stiftung John Neumeier in Hamburg hat übrigens Unmengen dieser Zeichnungen, die der reale Nijinsky im Sanatorium anfertigte, in ihrem Besitz.

Bei Goecke geht es indes nicht nur um die reale Person von Nijinski, sondern auch um das ganz abstrakte Spannungsfeld zwischen Kunst und Künstler. Nijinski mutiert darin zum Künstler schlechthin, zum Künstler-Ich, zum Künstler-Träumer, zum Künstler als Sieger und als Verlierer der Geschichte.

Auch wenn Eric Gauthier vorab – auf ausdrückliches Bitten von Goecke hin – das Libretto Szene für Szene erklärt, so zählen im Stück doch vor allem die Vermengungen von objektivem, chronologischem Handlungsfaden und subjektivem Erleben, also persönlichem Ausdruck.

„Die Kraft der Kunst“ heißt das erste Bild, die erste Szene.

Kalt-graues Licht. Ein Tänzer ohne Gesicht schießt sich zur festlich-pompösen Konzertmusik von Chopin von rechts hinten nach links vorn in den Raum, kommt solchermaßen rasant diagonal herein. Das Tempo, das er drauf hat, lässt auch nicht nach.

Den ganzen Abend über – also 80 pausenlose Minuten – scheint ein minimalistischer, heftig pochender Rhythmus in den Tänzern zu leben, oftmals findet er unmittelbar seinen Ausdruck in der Choreografie, in klöppelnden Handbewegungen etwa oder in kleinen Stampfern in die Luft. Und sogar, wenn Stille herrscht, lebt dieser Rhythmus.

Schon darum ist Goeckes „Nijinski“ ein Meisterwerk, denn es entwickelt solchermaßen einen Rhythmus, der zu sehen ist, nicht zu hören, eine Synästhesie also, die dem Thema der geistigen Verwirrung angemessen ist und dennoch eine hochgradige Ästhetik mit sich bringt.

Das Zucken der abstrakten Tanzfigur zu Beginn schmiegt sich in dieses rhythmische Pattern ein wie selbstverständlich. Auch Rückwärtslauf und verzwickte Schrittkombinationen auf dem Platz helfen, den Rhythmus beizubehalten.

Wenn der Tänzer seine Hände sich an den inneren Handgelenken berühren lässt und sie so, wie gefesselt, im Kreis führt, hat das schon eine Expressivität, als würde hier das kreative Chaos gegen die Bande der Konventionen ankämpfen.

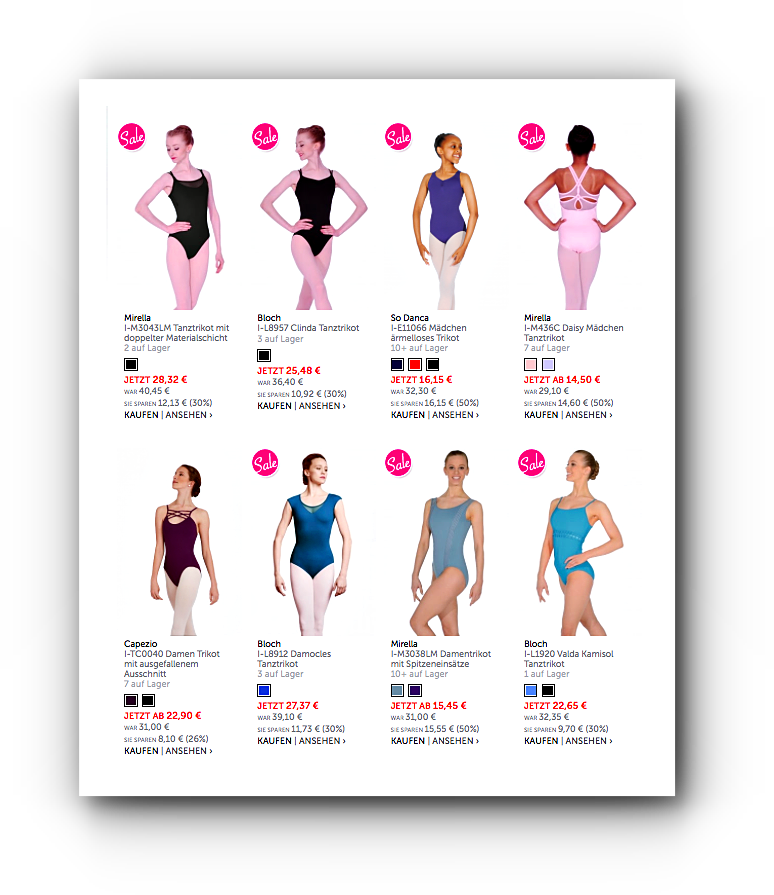

Schöne und originelle Ballettkleidung von Markenfirmen wie Capezio gibt es hier im Sonderangebot, teils mit bis zu 70 Prozent Rabatt! Außerdem gibt es für Tanzlehrer und deren Sammelbestellungen zudem 10 Prozent Rabatt! Anzeige

Mal heiter, mal drängend ist der Impetus dieses Tanzes, der zudem starkes Hecheln und lautes Atmen verlangt. Ja, so könnte man sich den Urknall des modernen Balletts – das Goecke nicht zu Unrecht bei Nijinsky und den Ballets Russes verortet – sinnenhaft vorstellen.

Sechs weitere Tänzer kommen. Denn ein Tänzer bleibt nie allein!

Auch sie vollführen das Kreisen der Arme mit zusammengelegten Handgelenken. Es folgen – dem Sturm und Drang folgt die Kommunikation – Gestiken, die irgendwie was von Schnattern und schnellem Sprechen haben, ohne dass an dieser Stelle gesprochen werden muss.

Und wenn dann Frau und Mann auf einmal allein, in warmes Licht getaucht, auf dem Spielfeld stehen, ist auch klar, dass das umfassende Verständnis von Tanz sich auch auf die Erotik bezieht. Das Licht, von Udo Haberland designt, arbeitet dem mächtig zu – Südseeflair erfüllt auf einem das Spielfeld, als sei es eine Insel der Glückseligen.

Ein Riesenapplaus für die Gauthier Dance Company nach der Uraufführung im Stuttgarter Theaterhaus! Foto: Gisela Sonnenburg

Dass die junge Frau sich in dieser bisher durchgezuckten Choreografie einfach mal geradhalsig-angespannt in die fünfte Position des klassischen Balletts stellt, hat hier zudem etwas Exotisches, fast Aufmüpfiges – die starke Präsenz dieser Position wird gleichermaßen körperlich referiert, und es ist, als würde man von einer Sekunde auf die andere auch Ludwig XIV. verstehen, den barocken französischen Sonnenkönig, der als Tänzer und Mäzen viel für die Entstehung des Balletts getan hat.

Dass die Tanzenden bei Goecke mal wieder Anzughosen tragen, ob Männlein oder Weiblein, tut der Sache übrigens keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die Kostüme von Michaela Springer sind zweckgemäß und formschön, sie teilen die Vorliebe des Choreografen Goecke für die Reduktion und erlauben doch hier und da Ausflüge in das Reich der Fantasie. Vielleicht könnte da noch ein bisschen mehr Wagemut dabei sein, wenn es um Farben und Dekore geht, schließlich war die Zeit von Nijinski eine ins Detail verliebte Ära des Pomp und der Erhabenheit.

Auch die damals als hypermodern empfundenden Originalkostüme etwa von Léon Bakst, die John Neumeier in seinem „Nijinsky“ verwendet, wirken in unseren Augen nachgerade verschnörkelt, historisch verschnörkelt. Die Einbringung der heutigen Gegenwart in das Nijinski-Thema löst es bei Goecke hingegen aus seiner Zeit heraus und verwirbelt die Grenzen der Jahrhunderte, ja Jahrtausende.

Gemeint ist das Gestern, aber die Kostüme und die Bewegungen sind von heute. Das ist ein Kunstkniff, der nicht neu ist (und der bei Goecke mit seinen häufigen Anzughosen als Kostümen sogar der Gewohnheit entsprungen sein mag), der aber durchaus Sinn macht, wenn man bedenkt, dass hier etwas Essenzielles über Tanz und Ballett ausgesagt werden soll, während man dem historischen Detail ohnehin nicht das Hauptaugenmerk zollen möchte noch kann.

Terpsichore, die Muse des Tanzes der alten Griechen, feinfühlig dargestellt von Garazi Perez Oloriz, ist denn auch gemeint, wenn es hier um Frau und Mann geht – und die Kunst, personifiziert durch den (männlichen) Tänzer an sich (Nijinski) leistet sich einen innigen Pas de deux mir ihr. Soweit man bei einer Körpersprache, die der kühlen Distanz und der radikalen Moderne verpflichtet ist, überhaupt von innig sprechen kann.

Diaghilew, Serge Diaghilew – Macher und Manager, Impresario und Produzent der Ballets Russes – taucht auf. In einen kurzen schwarzen Mantel mit Pelzkragen gehüllt, ist er sofort zu erkennen.

Und er hat Flair! David Roríguez tanzt sein erstes Solo als Erbauung – es geht darum, dass Diaghilew seine Berufung verspürt, sich künftig dem russischen Ballett und seiner Verbreitung im Westen zu widmen.

Lange Arme macht er, er greift in die Luft, fast wie ein Sterbender, und es ist ja auch ein Wechsel in eine andere Welt, der ihn erwartet.

Bis zu 70 Prozent Rabatt gibt es derzeit bei Dancewear Central! Einfach mal anklicken und stöbern… Hier oben schon mal ein tiefer Einblick. Faksimile: Anzeige

Streichelnde, zarte und zärtliche Bewegungen verteilt er alsbald, und sein Gehstock, der ihm zugleich die Anmutung eines altmodisch-brutalen Ballettmeisters verleiht, fügt sich gut in die getanzte Entstehung von Autorität und Eleganz in diesem Körper ein.

Ohne Blickkontakt „arbeitet“ er mit zwei Tänzern, die sich lieblich ergeben, während er noch lange nicht zufrieden ist.

Aber dann flüstert ihm einer der Tanzenden etwas ins Ohr und läuft dann weg, aber es war keine Liebeserklärung. Es war – die Berufung!

Wie ein Vogel, der fliegen kann, es allein aber nicht schafft, weil sein Flügel lahmt, übt Diaghilew jetzt den Höhenflug. Doch er braucht Terpsichore, er braucht auch die Künstler!

Die Geflügelte, eine Art Mischung aus Terpsichore und „La Sylphide“, flattert herein und um den Mann herum – mit „Yeah!“ kommt sein beglückender Ausruf.

Auch für solche stimmlichen Elemente ist hier Raum.

Und sogar das männliche Element ist wörtlich beflügelt – Nijinski, eindringlich getanzt und dargestellt, geatmet und ausgehaucht von Rosario Guerra (Bravo!), tanzt sein erstes großes Solo, er tut es als angehender Ballettstar, den Diaghilew zu dem machen wird, was wir als Legende heute noch kennen.

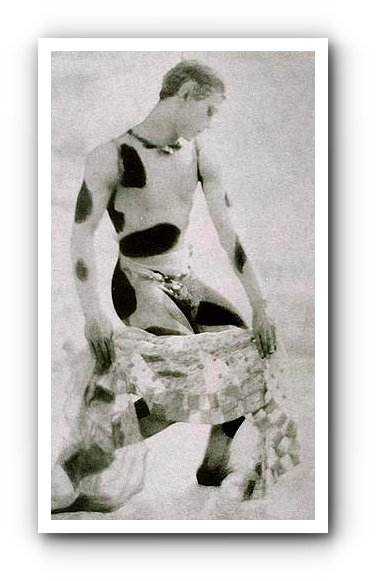

Vaslav Nijinsky als Faun in „L’Apres-midi d’un Faune“, fotografiert von Adolphe de Meyer, zu sehen im Pariser Musee d’Orsay. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Virtuos ist es und doch schlicht ist dieses Solo, es hat etwas von Übung, von Training, und hat dennoch ganz den Ausdruck des aufstrebenden Virtuosen. Von der alltäglichen Mühe und Plackerei im Ballettsaal ist hier allerdings nichts zu spüren – zu beseelt, zu hingerissen von sich selbst ist dieser junge schöne Narziss Nijinski.

Seine Mutter Matka (sehr schön mütterlich-dominant und auch mit der passenden erotischen Dubiosität agierend: Alessandra La Bella) tritt auf. Sie behütet und besitzt den Jungspund, und später gibt es eine Szene, die fast etwas von inzestuösem Anklang hat.

Ob es solche Erfahrungen sind, die Nijinski krank machen, lässt Goecke offen. Er setzt sich auch nicht im medizinischen Sinn mit Nijinskis späterer Erkrankung auseinander. Und wenn er Nijinski einen Tanz mal mit entsetztem Gesichtsausdruck enden lässt, sich selbst den Mund zuhaltend, dann ist unklar, ob das nun ein reales Trauma darstellt oder ein Anzeichen seines Wahnsinnns ist. Der sprachlose Schrecken hat viele Gesichter…

War der „Tanzgott“ denn wirklich klassisch schizophren? War er paranoid? Oder nicht vielmehr manisch depressiv? Oder zwanghaft? Oder alles zugleich? Oder war er vor allen Dingen der totale Narziss? Oder litt er an einer religiösen Psychose? Oder lag seinem geistig-seelischen Untergang etwa eine Hormonstörung zugrunde (die man damals ohnehin nicht diagnostiziert hätte, weil man sie als Krankheitsbild noch gar nicht kannte)?

All dies ist hier nun gar kein Thema, es geht um den Verlust der seelischen Gesundheit und somit der Befähigung zum Tanzen. Es geht um den Aufstieg und den Abstieg eines Stars, der auch ohne Massenpublikum ein Superstar, ja: ein Weltstar war.

Doch zunächst stehen alle Zeichen auf Entfaltung. Mann tanzt! „Le Spectre“ und andere Rollen Nijinskis werden angedeutet.

Zu seinem Mentor Diaghilew wird das Verhältnis hingegen komplizierter. Der Impresario verlangt immer mehr von seiner Entdeckung, er kann auch seine fleischlichen Gelüste auf ihn kaum verbergen. Nijinski fühlt sich bedrängt, will zugleich aber möglichst viel von Diaghilews Einfluss profitieren. Also lässt er sich befummeln.

Es ist Marco Goecke hoch anzurechnen, dass er hier keine Liebesaffaire der beiden bedichtet, sondern das Thema vom sexuellem Übergriff auffährt. Immerhin ist es ein höchst heutiges – gerade ist ein Gesetz gegen sexuelle Belästigung in der Mache. Vor allem junge Menschen leiden darunter massiv, junge Frauen und Mädchen deutlich mehr und häufiger als junge Männer und Jungs, aber bislang konnte sich noch fast jeder Chef und vermeintliche Freund damit gut rausreden. Darum beschloss der Bundestag ja auch kürzlich, hier die Gesetzeslage nachzubessern.

Wenn dann auch ein Ballett zeigt, dass es diese Probleme zwischen Menschen gibt, so ist das ein Novum und definitiv hoch zu bewerten.

Zu Nijinskis Zeiten war von sozialem Schutz indes nicht viel die Rede. Man musste erdulden, was unvermeidlich schien oder von sich aus gehen… und irgendwie damit zurecht kommen.

Schließlich stehen zwölf Tänzer auf der Bühne, Nijinski ist ihr Star in der ersten Reihe. Er absolviert mehrfache Pirouetten, sauber, ohne Herzblut, aber als Kennzeichen seiner Außergewöhnlichkeit.

Doch schon bald bricht er zusammen. Zieht sein Jackett aus. Jemand nimmt es und produziert damit vorm Standmikro im Hintergrund laute Schabegeräusche. Da ist er wieder, dieser irre schnelle Rhythmus, der heimlich das Stück im Innern hält. Jetzt ist er hörbar, in dem schlagzeugartigen Geräusch des gerubbelten Textils dicht am Mikrofon.

Ein Singsang setzt ein. „Uuuuh, uuuuh, uuuuuuuh“, heult der Sänger a capella. Chopin ist längst out. Hier herrscht nun Krisenstimmung!

Verschiedene Tänzer führen verschiedene psychische Zustände vor. Da ist der Hass dabei, der gefräßige Hass und Neid, der kannibalistisch agiert und dabei den Leib auf Magenhöhe des Tänzers immer wieder vor- und zurückschiebt.

Zwei geflügelte Jungs zeigen mit Terpsichore das sublime Gegenstück. Lyrik und Liebe für immer!

Zumindest auf der Bühne.

Andere kommen und setzen sich Mitras aus getrockneten Blumen auf. Traurige Elfen sind das… Aber sie sind moderner als die Wilis aus dem 19. Jahrhundert.

Diaghilew dirigiert die Tänzer in dieser Szene. Er treibt an, er will neue Erfolge, neue Ballette, neue Stars… Dann gibt es einen scharfen Blitz – und große Dunkelheit.

Es geht jetzt ans Eingemachte, wir sehen Nijinskis Intimleben. Zu Claude Debussys „L’Après-midi d’un faune“ schaut er seinem Geliebten in die Hose.

Sexuell interessieren Nijinski Frauen wie Männer. Ein Pas de deux mit einer Frau wirkte brav-bieder, fast verklemmt, fast unheimlich, aber die homoerotische Beziehung zu Nijinskis Freund Isajef (zurückhaltend, aber auch stark: Luke Prunty) ist jetzt köstlich drastisch in Szene gesetzt.

Nijinski darf ihm langsam in die weit vom schlanken Leib weggezurrte Hose fassen; mit ausgestreckten Zungen bewegen sich die zwei aufeinander zu, bis zum kurzen Zungenabschlag, mit stilisierten Armbewegungen, als handle es sich um ein Schattenspiel. Schön!

Diaghilew macht sich daraufhin verstärkt an Nijinski ran. Er kauft ihn sich, weil er ihn nicht verliebt machen kann, er wedelt mit Geldfächern vor der Nase seines Tanzstars. Ach, der schnöde Mammon! Der banale Glamour! Der vergötterte Erfolg! Nicht selten hat er ja soviel grässliche Macht über Künstler, die dafür ihre Ideen, ihr Credo verraten…

Marco Goecke indes kann man diesen Vorwurf wirklich nicht machen. Er bleibt sich und dem, was er auf den Proben fühlt, treu – und das sieht man.

Hier ist sehr viel Persönliches, sehr viel Authentisches an Erfahrungsgut eingeflochten. Statt Tänzerreigen einfach hin- und herzuschieben, kreierte Goecke sehr von innen heraus seine Nijinski-Szenen.

Er folgte darin seinem mutmaßlichen Vorbild John Neumeier – und schuf doch etwas ganz Eigenes.

Auf Nijinsky als Choreografen geht Goecke allerdings kaum ein. Aber dafür zeigt er, was sich dazu im Innern, im Kopf von Nijinsky abgespielt haben mag. Der „Nachmittag eines Fauns“, der bei seiner Uraufführung für einen Eklat sorgte, weil Nijinsky sich am Schluss im Liegestütz zu ausgiebigen autoerotischen Bewegungen anhand eines Nymphenschals hinreißen ließ, ist zur Vorlage für einen homoerotischen Tanz geworden. Leichte Zitate erinnern zur Originalmusik von Claude Debussy an die berühmte Ballettversion von Nijinsky – aber sie sind bei Goecke fester Bestandteil der körperlichen Liebe von Mann zu Mann geworden.

Auf die bekannteste Choreografie Nijinskys, „Le sacre du printemps“, die 1913 ein Skandal war und später als Beginn des modernen Bühnentanzes gewertet wurde, wird von Goecke hingegen fast ganz verzichtet. Auch die nervenaufreibende, rhythmisch besonders kompliziert gebaute Komposition dazu – von Igor Strawinsky, und auch sie wird heute als Markstein, und zwar der Musikgeschichte, gefeiert – bleibt komplett außen vor.

Nur im unhörbaren, aber gelegentlich sichtbaren, zudem minimalistischen Dauerrhythmus, der das Stück zusammen hält, kann, wer will, auch Strawinskys Stück integriert sehen. Aber explizit taucht es in „Nijinski“ nicht auf.

Rosario Guerra und Anna Süheyla Harms: Sie tanzen, wie Nijinski sich im gleichnamigen Ballett von Marco Goecke von einem Etwas (nämlich der kühl bleibenden Frau, einem Vamp) bedrängt fühlt. Foto: Regina Brocke

Natürlich kann man fragen, ob das legitim ist: ein biografisches Stück zu machen und dann den Höhepunkt der Karriere des Betreffenden quasi auszusparen.

Da Goecke aber kein Biopic, sondern ein Themenballett machte und zudem nicht der Erste ist, der sich dem Thema Nijinsky widmet, geht das in Ordnung. Wer dazu etwas nachlesen will, kann das tun – Literatur gibt es reichlich. Oder man schaut sich eben John Neumeiers „Nijinsky“ an und findet darin alles, was im realen Leben und Wirken von Vaslav Nijinsky eine bedeutende Rolle spielte.

Auch dessen Stück „Jeux“, das eine interessante Genese hat und als erstes Ballett mit einem sportlichen Motiv (Tennis!) gilt, kommt bei Goecke nicht vor. Und man vermisst es überhaupt nicht. Denn hier geht es um ganz bestimmte Aspekte der Entwicklung des Künstlers und Menschen Nijinsky, und es geht nicht darum, ihn in seiner Totalität zu begreifen.

Es wäre viel schlimmer, wenn Goecke der sogar populistischen Versuchung erlegen wäre, „Le sacre du printemps“ mit seinen wilden, verrückten Rhythmen bereits als Beginn einer Schizophrenie zu deuten. Leider gibt es heutzutage Ärzte und Patienten, die so ungebildet und dumm sind, dass sie Kulturgut oder Bildung für Krankheitssymptome halten. Solche Folterärzte blieben Nijinsky vermutlich erspart.

Otto Bubenicek, Jiri Bubenicek und Anna Polikarpova in John Neumeiers „Nijinsky“ beim Hamburg Ballett. Zudem tanzten Alexandre Riabko und Thiago Bordin die Titelfigur – wer sie wohl ab September tanzt? Foto: Holger Badekow

Es gibt, das sei kurz erwähnt, außerdem ein kurzes Stück über Nijinsky vom Choreografen Russell Maliphant, es heißt „Afterlight“ und illustriert das Hinüberdriften des göttlichen Tänzers in die geistige Dunkelheit mit vielen geschmeidigen Drehungen und gefügigen Windungen des Körpers. Bunte Lichtschattenspiele versetzen den irre werdenden Tänzer da in eine Art Diskohölle.

Goecke schuf das Gegenteil dessen, und das ist dem Thema auch viel angemessener: Harte Bewegungen im Kontrast zu weichen sind hier unbedingt notwendig, um die innere Zerrissenheit des modernen Menschen zu zeigen.

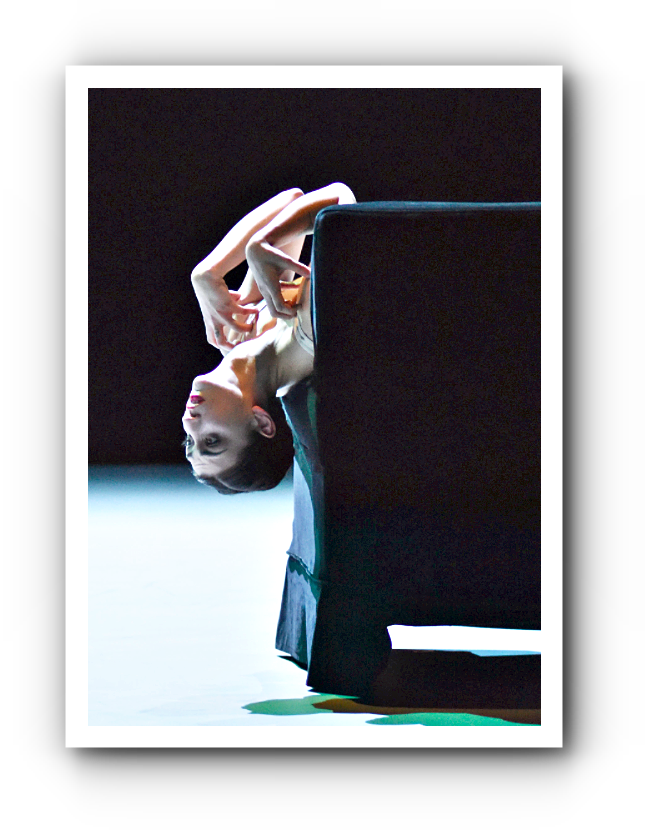

Die Personifikation der Krankheit, die langsam, aber sicher Einfluss auf Nijinskis Leben gewinnt, ist – natürlich – eine Frau, und sie erinnert an diverse Fantasien vom teuflisch schönen Tod (La Mort ist ja nicht von ungefährt weiblich im Französischen). Die Tänzerin Anna Süheyla Harms muss in ihrem Part als „Etwas“ (wirklich so benannt und somit an das Es bei Sigmund Freud erinnernd!) schön cool bleiben, denn gerade diese emotionale Unterkühlung zeigt die zunehmende Entfremdung von Nijinski zu seiner Umwelt.

Als Diaghilew seinem Liebling schließlich einen weißen Kragen umhängt – den „Petruschka“-Kragen, also im weiteren Sinn das Pierrot- und Narrenkostüm – ist es im Grunde schon zu spät, um die Maschine des künstlerischen und menschlichen Overkills bei Nijinski noch zu stoppen.

Er hätte Ruhe und gute Therapeuten gebraucht, statt dessen arbeitet er, tanzt, arbeitet, tanzt – und lässt sich hochjubeln, solange, bis der Star Nijinski mit dem Mann Nijinski nichts mehr zu tun hat. Auf der Bühne ist er alles, privat fühlt er sich als Nichts.

Da absolviert er eben noch zwei Rotunden voll schöner, gleichmäßiger Chainés – aber dann stoppt er, nichts geht mehr, sein Körper, sein Geist, seine Seele versagen den Dienst. Chopins Musik läuft an ihm vorbei. Er wird ein Ausgebrannter, den die züngelnde Flamme seiner eigenen Destruktivität von innen verzehrt.

Goecke findet dafür ein sinnfälliges Bild:

Nijinski lässt Sand aus seiner Hand bröseln, als sei er selbst eine zerbröckelnde Statue.

Immer schneller, immer hektischer muss er sich jetzt die Wangen, sich selbst tätschelnd, aufpolieren, damit sie noch lebendig aussehen.

Wütendes Stampfen schleicht sich in seine Tanzübungen ein, unwillkürlich, es ist ein unglücklicher Gestus, den er nicht mehr los wird.

Von oben rieselt mit einem lauten Knall rotes Konfetti. Äußerlich gesehen ist Nijinskis Ruhm auf dem Höhepunkt. Aber hinter der Fassade kriecht ihm ein unerklärlicher Schrecken tief in die Glieder.

Als vier Frauen mit roten Hosen munter und fröhlich auftauchen, scheint diese weibliche Energie – unbedarft und hoffnungsfroh – seine Rettung.

Auch für laszive Weiblichkeit ist hier Raum: „Nijnski“ von Marco Goecke mit der Gauthier Dance Company im Theaterhaus Stuttgart. Foto: Regina Brocke

Romola, die junge Tänzerin, ist auch so eine, und andererseits trägt sie eine ähnliche Bluse wie Nijinskis Mutter. Mal sportlich, mal lasziv, mal mütterlich, auch mal freundschaftlich tanzt Maria Prat Balasch diese Romola, die fortan das Zepter in Nijinskis Leben hält. Er heiratet sie, zeugt auch zwei Kinder, freilich ohne damit seine geistige Erkrankung zu bezwingen.

Er hatte sich wohl selbst in Verdacht, seine Bisexualität könnte mit der ihn immer stärker umnachtenden mentalen Erkrankung zu tun haben. Natürlich war das ein Fehlschluss…

Aber die Hoffnung, mit der er und Romola auf und davon stürmen, ganz so, als seien sie zwei junge Stiere, die gerade noch der Arena entkamen, ist entzückend von Marco Goecke in Szene gesetzt. Motto: „Jetzt wird alles gut!“

Pustekuchen. Nix wird gut. Alles wird schlimmer.

Schließlich fängt Nijinski an, Zündhölzer aus seiner Hose zu kramen und abzufackeln.

Nijinskis Leben, das ist das traurige Anti-Sterntaler-Märchen.

Gern nimmt man den Applaus an, zumal wenn er so verdient ist: Die Gauthier Dance Company im Theaterhaus Stuttgart nach „Nijinski“. Foto: Gisela Sonnenburg

Der konsultierte Arzt konnte ohnehin nicht helfen. Aber der Pas de deux, den die zwei Männer – Rosario Guerra (Nijinski) und Alessio Machini (als Arzt) – miteinander tanzen, der hat es in sich.

In spiegelbildlichen Bewegungen versuchen sie, den anderen zu erforschen. Stück für Stück. Aber man findet immer nur sich selbst, wenn man den Anderen als Spiegel der eigenen Seele benutzen will. Der Arzt bestätigt sich darum nur darin, dass des Patienten Blutdruck (den er zwischendurch fast pantomimisch misst) normal ist. Und der Kranke bestätigt sich darin, dass der Arzt ihm nicht helfen kann.

Poetisch-sarkastisch ist dieser Männer-Paartanz und von großer Kraft! Gerade weil es sich um die Aufklärung (des Publikums) um einen weit verbreiteten Irrtum handelt: Ärzte sind keine Götter und nicht perfekt, in keiner Hinsicht.

„Gott weiß es. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht Gott“, diese Zeilen aus Nijinskis Tagebüchern – die es als Buch gibt – darf Rosario Guerra laut sprechen. Es ist gut, dass hier nicht laufend diese ohnehin nicht wirklich aussagekräftigen Patienten-Tagebücher zitiert werden.

Am Ende trägt der ehemalige Bühnengott quietschgoldene Schuhe, er wird ein skurriler, versteckt lebender Privatmensch, ein heimlicher Privatkünstler im eigenen Auftrag noch dazu, und er kniet am Boden, ohne auch nur für einen Moment mal aufzusehen, ins Malen und Zeichnen versunken, für seine Mitwelt aber verloren. Nijinski, er ist hier der Künstler schlechthin, der auch nach dem Abtritt von der Bühne Künstler bleibt. Und der doch zu seinem einstigen Publikum nie mehr den Weg zurück findet.

Der ehemalige Bühnengott, ein Maler und Zeichner im Sanatorium: Rosario Guerra als „Nijinski“ von Marco Goecke. Foto: Regina Brocke

Nur um zu sterben, steht er noch einmal auf, stellt sich ins Licht. „London, 1950“, wird angesagt. Nijinski stirbt im Stehen, tapfer, wie ein Geist, der ein Geist bleibt, in dieser oder in jener Welt. Wirklich gestorben ist er schon vor langer Zeit…

Gisela Sonnenburg