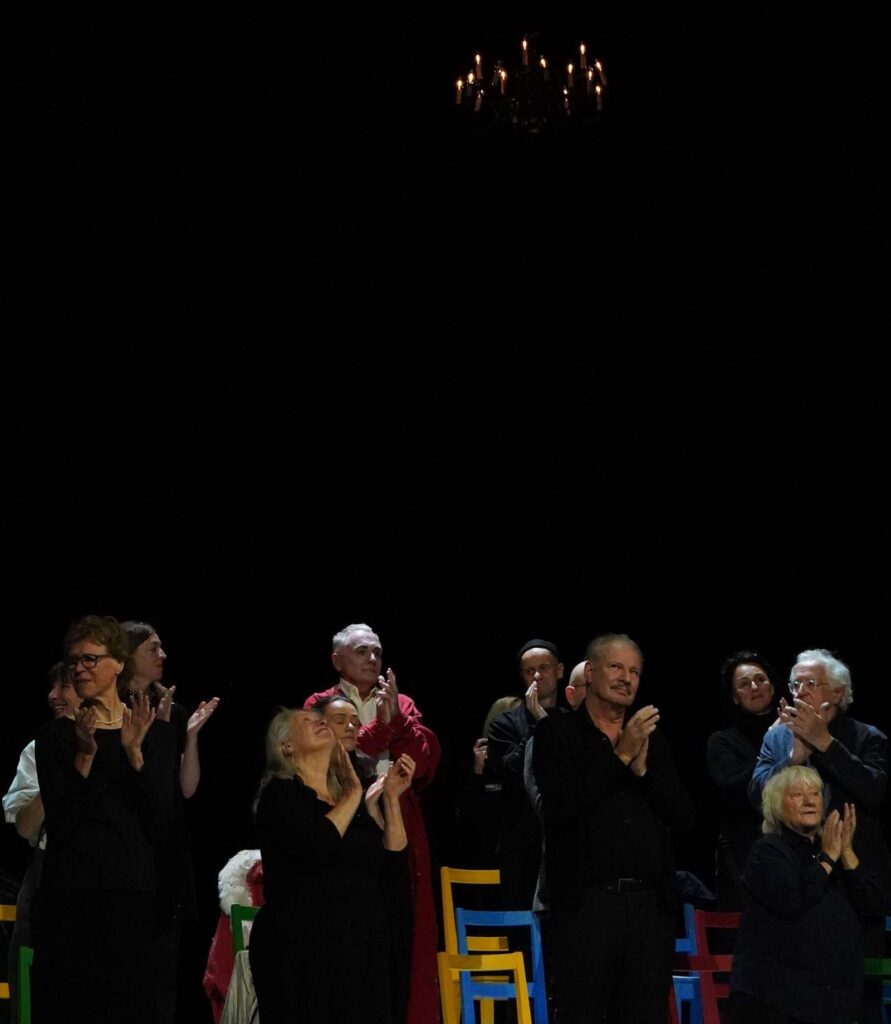

Beim gemeinsamen Schlussapplaus für den König des Theaters, Claus Peymann, gab es Standing Ovations auch auf der Bühne. Ganz rechts vorn: Carmen-Maja Antoni. Foto: Gisela Sonnenburg

Es hätten vielleicht ein paar mehr Damen, vor allem auch einige etwas jüngere, auf der Bühne sein können. Ansonsten aber war es so, als hätte der Geehrte die Veranstaltung für sich noch selbst so angeordnet. Der Schriftsteller Christoph Ransmayr hatte es in Wien ja auch vorgemacht und Konfetti auf den Sarg von Claus Peymann geworfen. Gestern wurde ebensolches gegen 14.30 Uhr zum Berliner Abschied in die Luft gepustet. Zweieinhalb Stunden zuvor hatte sich, um Punkt 12 Uhr, zum letzten Mal im Berliner Ensemble (BE) der Vorhang für ihn, für jenen bedeutenden Theatermacher, der dort von 1999 bis 2017 das kreative Zepter in den Händen hielt, gehoben: für Claus Peymann. Ich traf diesen König der Regie – eine persönliche Erinnerung sei erlaubt – zuletzt vor Jahren anlässlich eines Anstandsbesuchs beim Schauspieler Bernhard Minetti, auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof. Jetzt liegt Peymann auch dort, ist aber leichter zu finden als Minetti. Er ruht bei der Luther-Statue gleich links.

Links von Luther – das passt. Aus Klassikern machte Peymann moderne Gegenwartsstücke, aus Uraufführungen Feste der Vergänglichkeit. 25 Weggefährtinnen und Weggefährten versammelten sich gestern auf bunt lackierten Stühlen auf der Bühne, um Peymann das letzte Geleit zu geben.

Die Trauerfeier in der Friedhofskapelle und zuvor die festliche Verabschiedung als Ehrenmitglied vom Burgtheater in Wien hatte Claus Peymann da schon längere Zeit hinter sich.

Die Schauspielerin Meret Becker, die Peymann und Peter Handke mal eine Uraufführung rettete, als sie für die erkrankte Hauptdarstellerin einsprang, stand als wandelndes A und O für Peymann ein.

Mit einer Spieluhr und einer singenden Säge bewaffnet, trug sie rührende Zeilen vor („Jeder geht anders“). Später warf sie als Teilnehmerin eines Totentanzes, den Peymann noch selbst inszeniert hatte, Konfetti in den Bühnenraum. Zum allerletzten Ade pustete sie das bunte Zeug von ihrer Hand wie einen Liebesgruß ins schwarze Nichts.

Darüber wird sich der Geist von Peymann besonders gefreut haben.

Oliver Reese, sein Nachfolger als Intendant vom BE, gestand hingegen in seiner Rede einen Diebstahl aus Liebe: Der im Belser Verlag erschienene Bildband über Peymanns Stuttgarter Inszenierung von „Faust I“ und „Faust II“ (er wird heute antiquarisch für etwa 30 Euro gehandelt) faszinierte Reese als jungen Mann so sehr, dass er ihn aus der Stadtbibliothek in Paderborn dauerhaft entwendete. Die Theatergötter werden ihm das verziehen haben.

Gar nicht geklaut, sondern wunderschön war der Vortrag von Carmen-Maja Antoni, die in einem knackigen Report Peymanns Weg von Wien nach Berlin schilderte. Dabei erfand er laut ihr die Probe, die bis zum Vorstellungsbeginn dauerte. Die hätte Peymann sich wohl glatt beim Ballett abgucken können. Nicht bei der Gewerkschaft, soviel ist sicher.

Antoni, die als Ostberlinerin schon einige Zeit vor Peymann am BE der Schauspielkunst mit Sternendunst diente, wurde dank ihm zur „Mutter Courage“ des 21. Jahrhunderts. „Mit Dank für 18 Jahre Wahnsinn – deine Courage“ rief sie nun Peymann den letzten Gruß zu. Fulminant.

Die Peymannsche Theaterfamilie gab sich die Ehre – in der „Matinée für Claus Peymann“ am Sonntag im BE. Foto: Gisela Sonnenburg

Hermann Beil, Peymanns langjähriger Dramaturg, punktete indes mit einem schlichten Zeugnis-Zitat von 1947: „Peymann rülpst“. Und beinahe wäre Peymann Lehrer geworden, wie sein Vater. Wegen seiner tiefen Stimme wurde er aber gebeten, im Chor eine „Philoktetes“-Aufführung (von Sophokles) an der Hamburger Uni mitzugestalten. Dann fiel auch noch der Regisseur einer anderen Studentenproduktion aus – und Claus Peymann war nicht mehr zu halten.

Der Rest ist Theatergeschichte.

Jutta Ferbers, Peymanns letzte Lebensgefährtin und Chefdramaturgin, Miriam Lüttgemann (ehemals Geschäftsführerin am BE) und Dramaturg Hermann Beil zeichneten übrigens zu dritt für die Zusammenstellung und Leitung der Matinée verantwortlich.

15 verschiedene Nummern, darunter eine Foto- und eine Filmcollage, erinnerten an den König der Theaterregie.

Angela Winkler, eine von Peymanns Musen, Traute Hoess und Herbert Grönemeyer, Manfred Karge und Martin Schwab, Veit Schubert und Leander Haußmann sowie Bernhard Schir verlasen oder spielten Verse oder Szenen, manche sangen auch. Nur Christopher Nell und Michael Maertens mussten sich krank melden. Maertens brillierte dafür im Video in der Spiegelszene aus „Richard II.“, jener Meisterinszenierung von 2000, mit der Peymann am BE neue Maßstäbe setzte.

Meike Droste als Brechts „Heilige Johanna der Schlachthöfe“ beschrieb dann in der Videoaufzeichnung von 2003 die Perfidie jener von Brecht näher bezeichneten Schaukel, die Arm und Reich unüberwindbar voneinander trennt. Herzzerreißend.

Ein letzter Blick auf den letzten Applaus für Claus Peymann im Berliner Ensemble. Foto: Gisela Sonnenburg

Sabin Tambrea starb im Film nochmals als „Prinz Friedrich von Homburg“ im Kugelhagel. Letzterer klang schon 2017, in der letzten BE-Inszenierung Peymanns, mehr nach Krieg als nach Hinrichtung. Die von Kleist vorgesehene Begnadigung fiel hier ganz aus. Dafür starb auch die Geliebte des Prinzen, als sei sie von Kugeln getroffen. Krieg statt Gnade. Welche Prophetie.

Und so war es oft in der Matinée, wie Peymann es auch gewollt hätte: zum Lachen komisch, zum Weinen schön.

Gisela Sonnenburg