Claus Peymann (rechts) 2017 beim Schlussapplaus nach seiner letzten Premiere, dem „Prinzen von Homburg“, im Berliner Ensemble. Foto: Gisela Sonnenburg

Er hat jeden nachhaltig geprägt, der sich für deutschsprachiges Theater interessiert und älter als 25 ist. Claus Peymann, ein König der Bühnenästhetik wie auch der theatralen Schnoddrigkeit, zudem ein Rebell der Kunst des ausgehenden 20. Jahrhunderts, konnte mit seinen Inszenierungen, die stets wild und geordnet zugleich einher kommen, wie kaum jemand sonst in der Branche bewegen. Berühmt in den von ihm begeisterten Insiderkreisen einerseits und in der oft auf ihn wütenden Boulevardpresse andererseits wurde der am 7. Juni 1937 in Bremen geborene Lehrersohn und Theaterberserker mit einem Schlag am 8. Juni 1966: mit der Uraufführung der „Publikumsbeschimpfung“ des jungen, zornigen Peter Handke in Frankfurt am Main. Aber erst Peymanns Bochumer Inszenierung des fast vergessenen Klassikers „Die Hermannschlacht“ (von Heinrich von Kleist) – mit Kirsten Dene und Gert Voss – machte ihn 1982 als Künstler unsterblich. Ein so ungewöhnliches Frauenbild, so intensiv ineinander verhakte Dialoge, so viel Politik und doch auch Privatheit in einem Stück, so starke und andererseits schwache Menschen hatte zuvor gefühlt wohl noch niemand auf die Bühne gestellt. Peymann mischte alsbald das Burgtheater in Wien zur Weltklasse auf und verlieh später denselben Glanz dem Berliner Ensemble. Von beiden Häusern war er der bedeutendste Intendant in den letzten Jahrzehnten. Gestern nun verstarb Claus Peymann, im Alter von 88 Jahren und 39 Tagen, nach einem geistig erfüllten und sinnlich gelebten Leben in seinem Haus in Berlin-Köpenick, in dem er seit vielen Jahren mit seiner scharfsinnigen Dramaturgin und Lebensgefährtin Jutta Ferbers lebte. Eine schwere Krankheit hat Peymann sich auf seinen endgültigen Abschied langsam vorbereiten lassen. Und schon 2019 rang er in Wien mit dem Tod, durch eine Meningitis. Seither dürfte er anders gelebt und empfunden haben. Ich traf ihn zuletzt vor einigen Jahren in Berlin auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, auf dem auch Bertolt Brecht liegt: zusammen mit Jutta Ferbers und seinem langjährigen Dramaturgen Hermann Beil besuchte Peymann das Grab von Bernhard Minetti. Jetzt wird er dort bald ein Nachbar werden.

„Minetti“, das Theaterstück von Thomas Bernhard über den großen Mimen, hatte Peymann auch uraufgeführt. Mit dem echten Minetti in der Titelrolle, natürlich. Und „Der Theatermacher“, auch von Bernhard, hat er auch bekannt gemacht, mit Traugott Buhre. Und auch Bernhards „Heldenplatz“, welch ein Skandal war das 1988 in Wien, das damals absolut nichts davon hören wollte, wie fanatisch es mal die Nazis gefeiert hat, woran wiederum das Stück untrüglich erinnert.

Im „Theatermacher“ heißt es, als sei es für Peymann und seinen unstillbaren Hunger nach Verstandenwerden geschrieben: „Wo wir hinkommen / Missgunst / niederträchtige Gesinnung / Fremdenfeindlichkeit / Kunsthass / Nirgendwo sonst begegnen sich sie der Kunst / mit einer solchen Stupidität…“

Und ob bei dieser oder jeder anderen großen oder kleinen Gelegenheit: Claus Peymann, das war nicht nur ein fantastischer Rhetoriker, der mit Statements provozierte und aufrüttelte. Peymann, das war auch jemand, der den Finger stetig mal sanft, mal aufschürfend in die Wunden der Gesellschaft legte. Aber er ließ einen dabei auch lachen, nicht nur weinen.

Und: Er weinte auch mal selbst.

Eine Geste der souveränen Rührung, nicht des Entsetzens: Claus Peymann weint beim Schlussapplaus nach der Premiere von „Prinz Friedrich von Homburg“ am Berliner Ensemble. Ein magischer Moment. Foto: Gisela Sonnenburg

Mit Wucht und Stil war er auf der Seite der Unterdrückten, weshalb seine Brechtsche „Heilige Johanna der Schlachthöfe“ so unvergesslich geriet.

Frauen wie Angela Winkler, Dörte Lyssewski und Maria Hapel verpasste er in seinen Arbeiten immer wieder neue Gesichter und Facetten, indem er aus ihnen herauslockte, was sie selbst noch nicht kannten.

In Österreich punktete er mit scharfsinnigem Humor wie mit der Selbstproklamation: „Ich bin der vorlaute Piefke.“ Bei anderer Gelegenheit witzelte er, weil er sich auch nach Thomas Bernhards Tod um dessen Werke bekümmerte, er sei „die Witwe Bernhard.“ Später sagte er in einer österreichischen Talksendung aber auch: „Natürlich bin ich populistisch.“ Wobei er da ein sehr strenges Maß zur Grundlage nahm.

Für flotte Statements war er immer gut, provozierend und selbstbewusst. Stilsicher lispelnd, schnell und dramatisch sprechend, war er einer der Wortgewandten der Intellektuellensphäre. Schriftsteller, sagte er mal, war ursprünglich sein Traumberuf: „um mein Bild von der Welt zu vermitteln.“ Die Beobachtungsgabe und die Klugheit hatte er allemal. Als Journalist hätte er so manchen Verlagen zu Quote oder auch zum Verlust wegen Wahrheitsfindung verholfen. Als Regisseur aber fand er die Berufung, wie sie sein sollte: „Theater ist subventionierte Opposition.“

In seiner letzten Ära als Chef vom Berliner Ensemble faszinierte CP mit vielfältigen Inszenierungen und Lesungen, mit Versteigerungen von Theaterkram und mit Theaterfesten, die keine Massenevents, sondern Appetizer für hohe Kunst waren.

Auch andere Theatermacher zog er dort ohne Furcht vor Vergleichen an Land, für sich, für seine Schauspieler und für sein Publikum. Peter Zadek, Einar Schleef, George Tabori waren darunter. Mit Peter Stein hingegen war er zerstritten, seit er an dessen Berliner Schaubühne mit dem Schauspielerteam nicht gut zurecht kam.

Im Foyer vom Berliner Ensemble in Berlin liegt ein Kondolenzbuch aus. Eine schöne Idee. Danke, liebes BE! Foto: BE

Aber Theater musste für ihn in jeder Hinsicht eine heiße Sache sein:

Mit Frank Castorf, seinem Antipoden an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, lieferte sich Peymann in Berlin jahrelang heiße Wortschlachten, über die Feuilletons und gern auch mal in dieser Zeitung, die nach einem Bild heißt, verbreitet. Ob das inzenierte Hasstiraden oder gönnerhafte PR für sich und die Konkurrenz gleichermaßen waren? Selbst Claus Peymann vermochte das vielleicht nicht so genau zu unterscheiden. Blut floss jedenfalls keines, außer Theaterblut, und wenn man ihn in einer Premiere am Rosa-Luxemburg-Platz im Publikum sah, so benahm sich Peymann stets so anständig, wie es sich gehört.

Später waren Castorf und er sogar ein Herz und eine Seele, und manch ein verblasener Intellektueller nahm ihnen beiden das sogar übel. Wettbewerb muss sein, hetzte die kommerzialisierte Kunstwelt. Nix da, schmunzelten die beiden Theaterheroen von ihrem Intendantenstatus herab.

Peymann zumindest vergaß das Menschliche nie.

Claus Peymann inszenierte – als seine letzte Inszenierung als Hausherr am Berliner Ensemble – Kleists „Der Prinz von Homburg“: atemberaubend schön, aber auch ergreifend traurig. Foto vom Schlussapplaus: Gisela Sonnenburg

Und sein später „Prinz von Homburg“ mit Sabin Tambrea berührte ebenso wie sein „Untertagblues“ 2004 mit Michael Maertens – es war eines von vielen H andke-Stücken, die Peymann mit Verve uraufführte.

Als er 2017 die Intendanz vom BE abgab, fehlte er ab sofort absolut und energetisch spürbar in Berlin-Mitte. Es war einfach so gut zu wissen, dass er mit seinem hellwachen Verstand und seiner starken Liebe zur Empörung immer da war.

Seine Shakespeare-Arbeit „Richard II.“, nach der Millenniumswende 2000 produziert, hat einer ganzen politischen Ära ihre eigene Bedrohlichkeit nachgewiesen. Kohls rabenschwarze Bonner Republik, dann die erste rot-grüne Berliner Republik der wiedervereinten Deutschen – sie legten die Grundsteine für die heutige Misere.

Aber in der Theaterkunst, da tanzte der Schmerz der Erkenntnis, wenn Peymann inszenierte!

Stuttgart, Frankfurt, Bochum, Salzburg, Wien, Berlin und so viele Städte mehr beglückte Claus Peymann mit seiner Arbeit in einem Ausmaß, wie das heute vermutlich kaum einem seiner Kollegen noch gelingen kann. Zu sehr ist das Publikum auf rasche Zerstreuung, auf eilige Konsumierbarkeit, auf schnelles Vergessen aus.

Dass ausgerechnet Samuel Becketts „Warten auf Godot“ seine letzte Inszenierung war (2023, im Theater in der Josefstadt, Wien), war womöglich kein Zufall.

Jetzt inszeniert Klaus Eberhard Peymann, wie er bei seiner Geburt hieß, vielleicht im Himmel für Gott und die Englein oder als Gaststar auch mal in der Hölle, wo er sich jedenfalls nicht mehr über ein langweiliges Publikum ärgern muss. Und wo ihn Hans-Peter Minetti, Thomas Bernhard, Ulrich Wildgruber und Otto Sander (zwei frühe schauspielernde Weggefährten) schon seit längerem erwarteten.

Auch das gab es mit ihm, eine Märchenstunde für Erwachsene: Claus Peymann las aus „Holzfällen. Eine Erregung“ von Thomas Bernhard. Foto von 2015: Marcus Lieberenz/bildbuehne.de

Mit Helene Weigel (die als Brechts Witwe neben ihm auf dem Friedhof bestattet ist) im Osten Berlins konnte er übrigens als junger Mann deshalb nicht arbeiten, weil er zu einem Bewerbungsgespräch zu spät kam.

Dieses Vorsprechen hat er in einem der in Frage kommenden Paralleluniversen bestimmt schon nachgeholt. Und auch sonst, lieber Claus, mach’s doch bitte so gut wie immer!

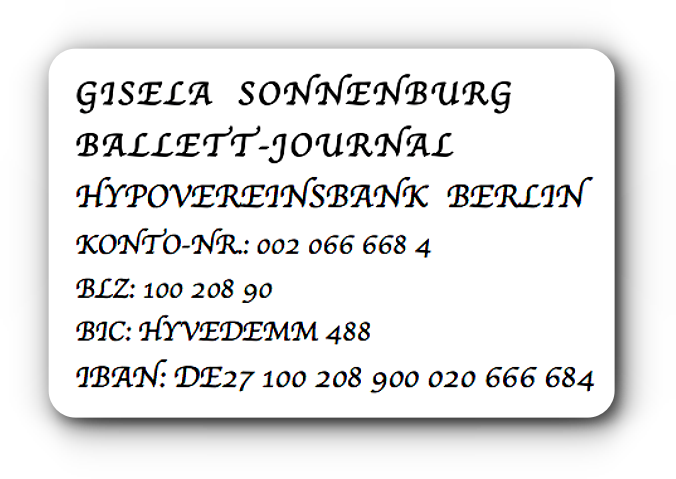

Gisela Sonnenburg

P.S. Die Trauerfeier wird am Freitag, den 26.09.25, um 11 Uhr in der Kapelle auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin-Mitte – nicht weit vom Berliner Ensemble – stattfinden. In der Ankündigung dort wurde Peymanns Vorname übrigens mit „K“ geschrieben, mutmaßlich die bürgerliche Version seines Namens.

Das frische geschmückte Grab von Claus Peymann auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin-Mitte mit dem Gesteckgruß vom BALLETT-JOURNAL mittig-links.

Einige Tage zuvor, am Montag, dem 22.09.25, wurde Peymann im Sarg in Wien nach einer Trauerfeier im mit schwarzen Vorhängen geschmückten Burgtheater einmal um das Theater herum gefahren. Als Ehrenmitglied der höchsten österreichischen Bühne stand ihm die Feierlichkeit zu, und zahlreiche geladene Gäste nahmen mit Würde und mit Konfetti (der Schriftsteller Christoph Ransmayr warf welches auf den Sarg) von ihm Abschied. Tenor: Peymann war der vielleicht letzte große Theaterkönig.