Die lachende Miss Revue in Person: Josephine Baker, 1929 fotografiert von George Hoyningen-Huene. Foto: Neue Nationalgalerie Berlin

Sie war geschmeidig, nackt, schwarz und schön: Josephine Baker hatte das perfekte Lächeln und den optimalen Körper für den Showdance, der vor rund hundert Jahren von Berlin und Paris aus die Welt eroberte. Ob mit femininem Glamour oder im androgynen Matrosenlook: Die Baker war die Königin der leichten Muse, verkörperte Frohsinn, Exotik, Sexiness. Sie war Miss Revue in Person. Bis heute ist sie darin unerreicht. Ihre populäre Kunst steht in der Ausstellung „Josephine Baker / Icon in Motion“, die ins Souterrain der Neuen Nationalgalerie in Berlin lockt, aber nicht im Zentrum. Stattdessen brilliert ihr Image.

Kunstwerke, die ihr zu Ehren entstanden, reflektieren es. Außerdem flimmern in der Ausstellung selten zu sehende Filmchen auf den Monitoren, die beweisen, dass Josephine Baker außer mit Tanz auch in der Selbstvermarktung höchst erfolgreich war.

Sie war die erste Schwarze, die quasi uneingeschränkt Erfolge verzeichnete. Nach einer harten Kindheit – als uneheliche Tochter einer Wäscherin, die im Nebenberuf tanzte – und nach einer kurzen Zwangsehe ging sie mit 16 Jahren zum Theater. Ausgerechnet ein deutscher Poet namens Karl Gustav Vollmoeller vermittelte ihr Jobs und Auftritte.

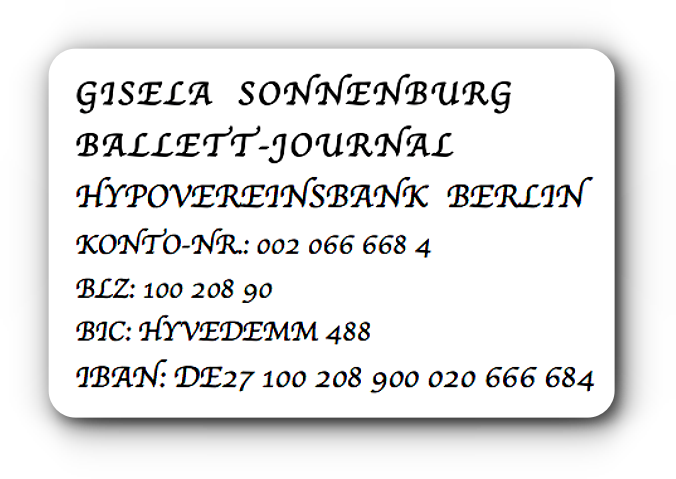

Lesen Sie hier, was nicht in BILD und SPIEGEL, in tanz oder tanznetz steht! Und bitte spenden Sie! Journalismus ist harte Arbeit, und das Ballett-Journal ist ein kleines, tapferes Projekt ohne regelmäßige Einnahmen. Wir danken Ihnen von Herzen, wenn Sie spenden – für die Zukunft der Meinungsvielfalt.

Die prüden USA hatten allerdings zu wenig Sinnlichkeit für sie übrig, wie Kurator Klaus Biesenbach, zugleich Direktor der Neuen Nationalgalerie, betont. Die Künstlerin Kandis Williams zeichnet derweil für Dramaturgie und Gestaltung der Ausstellung verantwortlich. Die Ausstellungskapitel an den Wänden sind überwiegend nur auf Englisch zu lesen. Wodurch sie nicht alle Besucher erreichen werden.

Josephines aufregender Tanz war unterdessen international verständlich. In Europa wurde sie ab Silvester 1925 nachgerade vergöttert und als „schwarze Venus“ gefeiert. Lange Beine, schmale Hüften, flinke Füße, ein tolles Gesicht: Rumba, Charleston, Steptanz, Cabaret! Die Baker war die Showtänzerin per se, gern mit frivolem Röckchen aus künstlichen Bananen auftretend, mit dem Popo blitzschnell kreisend. Sie faszinierte.

Postkarten, Skizzen, Fotografien, Bücher, Zeitschriften und Skulpturen verkünden das. Ein Manuskript von Harry Graf Kessler ruht hinter Glas: Er wollte ein Ballettlibretto mit Josephine als Salomé realisieren. Max Reinhardt hegte gar Pläne, aus ihr eine Schauspielerin für seine Inszenierungen zu machen. Doch die Baker lehnte ab: Für Revue bezahlte man sie besser.

Politisch war sie eine Persönlichkeit. Als Amerikanerin fühlte sie sich nicht, sondern ganz als Französin mit entsprechender Staatsbürgerschaft. Im Zweiten Weltkrieg war sie mutig in der Résistance aktiv, ab 1944 als Propagandaoffizier der französischen Luftwaffe. Und sie tanzte, als wäre sie alterslos: unverdrossen im Revue-Stil. Bei jedem politischen Wetter, aber keineswegs für jedwede Herrschaft.

Sie tanzte bei jedem politischen Wetter, aber nicht für jede politische Herrschaft: Josephine Baker, glamouröse Wahlfranzösin und mutiges Mitglied der Résistance. Foto: George Hoyningen-Huene / Neue Nationalgalerie Berlin

Nach dem Krieg adoptierte sie zwölf Kinder mit verschiedenen Hautfarben: ihre „Regenbogenfamilie“. Ehemänner hatte sie insgesamt fünf, aber geliebt hat sie bisexuell. Sie war eine Ausnahme: Für die einen war sie Kommunistin, für die anderen eine knallharte Geschäftsfrau. So landete sie posthum als erste schwarze Frau im Pariser Panthéon. „Ich habe einen Trend gesetzt“, sagte sie fast sachlich über sich selbst.

Ihr Flair in neue Kunst zu wandeln, ist nicht einfach. Manches bedient Klischees, die die Baker schon selbst bis zur Neige ausreizte. Ein Video-Essay von Terri Francis von 2023 versucht aber, ihre Sicht auf sich selbst einzufangen. Die Abbildung eines Quilts von Faith Ringgold zeigt die Baker dann als Bikini-Girl mit teils blankem Busen auf buntem Grund: inhaltlich kein Fortschritt seit 1926, ästhetisch sogar ein Rückschritt.

Ein Blick in die Ausstellung zeigt englische Kapiteltitel: „Josephine Baker / Icon in Motion“, Neue Nationalgalerie Berlin. Foto: Staatliche Museen zu Berlin

Eine Kiste mit Plastikbananen in allen Hautfarben als Wandrelief soll sicher auch witzig sein, wirkt aber unsexy, grob und geschmacklos. Dass Bananen eine phallische Anmutung haben, weiß man nämlich schon. Lustig ist hingegen Josephines Figuration als zartes Mobile: aus Draht, mit spiraligen Brüsten und schwebendem Hintern. Zum real existierenden Sexappeal der Baker, der in zahlreichen Fotos und Filmen dokumentiert ist, haben diese Werke eher nichts zu sagen.

Treffsicherer waren allemal Josephines Zeitgenossen, die ihre Aura einzufangen bestrebt waren. Im Schlaf wurde sie von ihrem Liebhaber Le Corbusier gezeichnet. Vollmoeller, ihr Entdecker, fotografierte sie stets aufwändig in Positur. Und von Dora Kallmus gibt es fabelhafte Abzüge mit Silbergelatine. Darauf wirkt die Baker so stark, wie sie wohl tatsächlich war.

Trotzdem darf man hier auch mal sentimental werden. Zwei Exponate gelten Josephines letztem Bühnenauftritt: einer Gala im April 1975 zu ihrem 50. Bühnenjubiläum. Sie trug Pink: mit Federn und Pailletten. Wenige Tage später erlag sie mit nur 68 Jahren einer Hirnblutung. Zu groß war wohl die Anstrengung, noch einmal alles aufzubieten, was sie dem Publikum zu geben hatte.

Gisela Sonnenburg

Bis 28. April 24 in der Neuen Nationalgalerie in Berlin

https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/josephine-baker/