„Und die Seele unbewacht…“ Das BallettVorpommern tanzt „Tristan“, eine schmerzliche Liebesgeschichte zu moderner Musik. Foto: Vincent Leifer

Es ist eine raffinierte Kombination zweier Komponisten, zweier Stoffe, zweier Themen, die doch mitunter so nah beieinander liegen, dass sie sich berühren: „Und die Seele unbewacht…“ nennt Ballettdirektor Ralf Dörnen seinen neuen Abend. Dieser setzt sich zusammen aus „Tristan“ zur Orchestermusik von Hans Werner Henze und aus den „Letzten Liedern“, die aus der gleichnamigen Musik von Richard Strauss sowie aus dessen „Metamorphosen“ schöpfen. Soweit die Zutaten: inhaltlich geht es um die Liebe, die Widerstände, die ihr entgegen stehen, um den Tod sogar – und um den süßen Schmerz, der alles zu einem freiwillig-unfreiwilligen Akt des Gehens verschmelzen lässt. Am Samstag, dem 26. Oktober 2019, ist Premiere in Greifswald im Großen Haus, am 15. November 2019 dann in Stralsund, im dortigen Großen Haus.

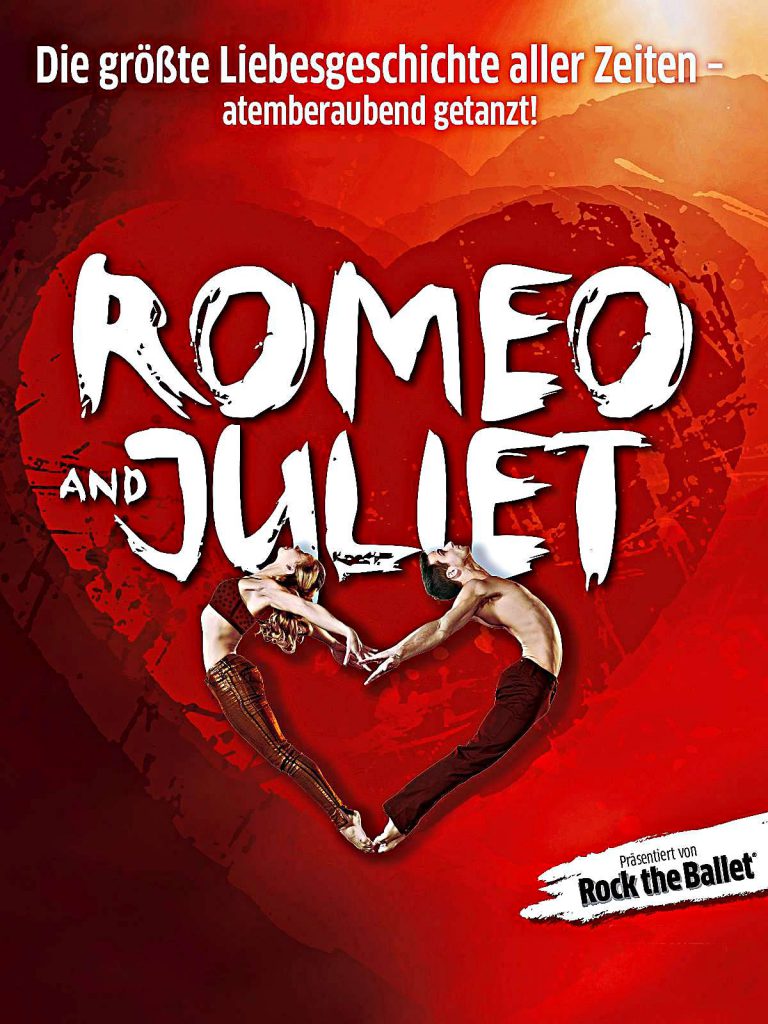

„Romeo and Juliet“ – das ist ein Kontrastprogramm zu traditionellen Ballettabenden, mit der vollen Energie ausgewählter Spitzentänzer und dem Temperament rockiger Balladen. Die berühmte Liebesgeschichte von William Shakespeare findet hier zu Pop- und Rockmusik statt, mit Hits von Megastars wie Lady Gaga und David Guetta. Ballett trifft auf Jazzdance, auf HipHop und auf Akrobatik – und das auch an Silvester 2019 und ist nur in Köln – vom 25.12.19 bis zum 5.1.2020 – zu erleben! Hier gibt es außerdem weitere Infos und die Tickets. Foto: Anzeige

Ein Gedicht von Hermann Hesse stand für Dörnens Konzept hier Pate, und diesem ist auch die Titelzeile entnommen. Es heißt „Beim Schlafengehen“ und entstand 1911, aber das Jahrhundert, das es schon hinter sich hat, ist ihm nicht im geringsten negativ anzumerken. Im Gegenteil: Die fühlige Weisheit des Dichters wurde und wird immer wieder bestätigt.

„Nun hat der Tag mich müd gemacht“, so einfach und ehrlich beginnt es. Und obwohl das dreistrophige Werk sanft säuselt und seufzt und auch vom „sehnlichen Verlangen“ spricht, welches „freundlich die gestirnte Nacht“ empfangen soll, so vermutet man doch etwas Unheimliches zwischen den einsichtigen Mitteilungen.

Zwar kommt das Gedicht auf den ersten Blick ganz konventionell einher, mit Kreuzreim und im vierhebigen Trochäus (das ist das hier angewandte Versmaß). Aber hinter den scheinbar leicht verständlichen Wünschen, das aufwühlende Denken des Tages solle ein Ende finden, um sich kindergleich zur Ruhe zu begeben, steht doch eine schier unfasslich dunkle Erkenntnis.

„Und die Seele unbewacht“, so beginnt die dritte und letzte Strophe und fährt fort: „Will in freien Flügen schweben“. Ist das nun wirklich nur eine romantisch verbrämte Formulierung von Sigmund Freuds Offenbarung, dass das so genannte Über-Ich, die zensierende und moralisierende Gewissensinstanz im Schlaf ausgeschaltet ist?

„Um im Zauberkreis der Nacht / Tief und tausendfach zu leben“, so endet das lyrische Werk.

1900 erschien Freuds epochale „Traumdeutung“ – und Hermann Hesse kannte sie, als er sein Gedicht verfasste.

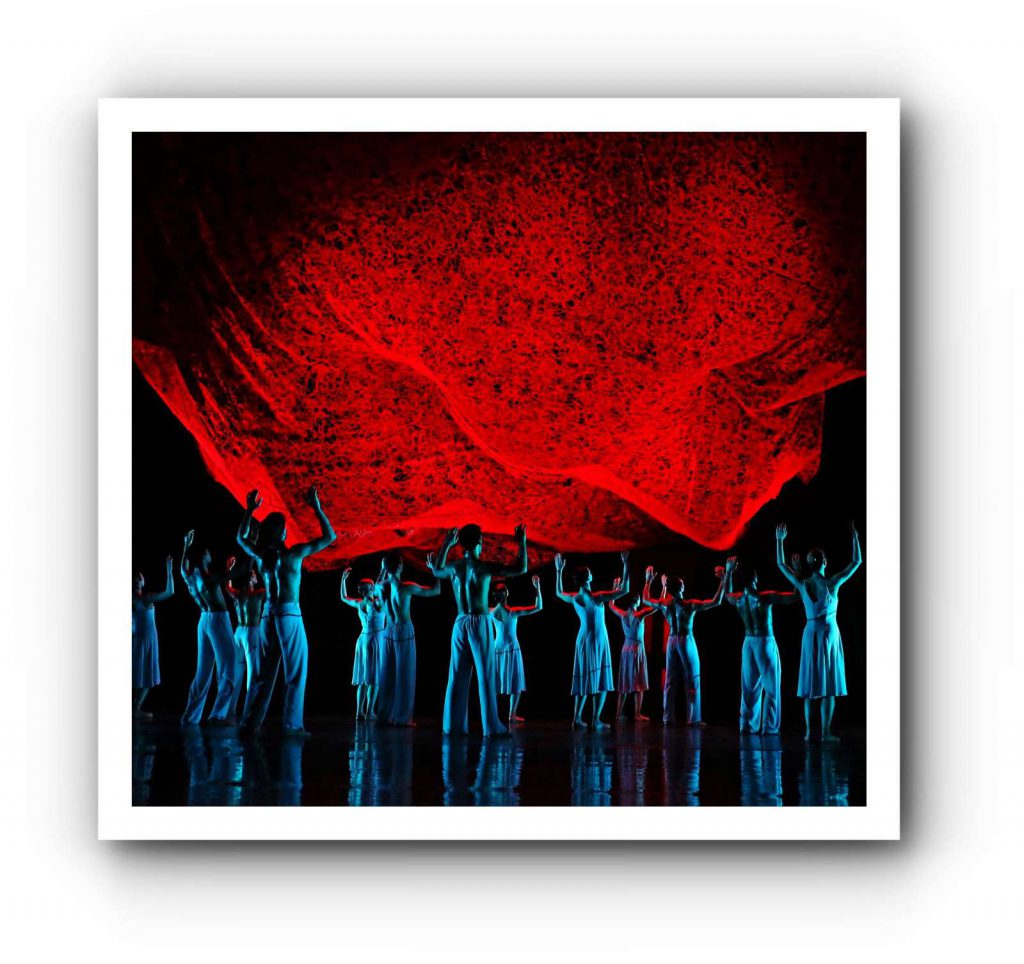

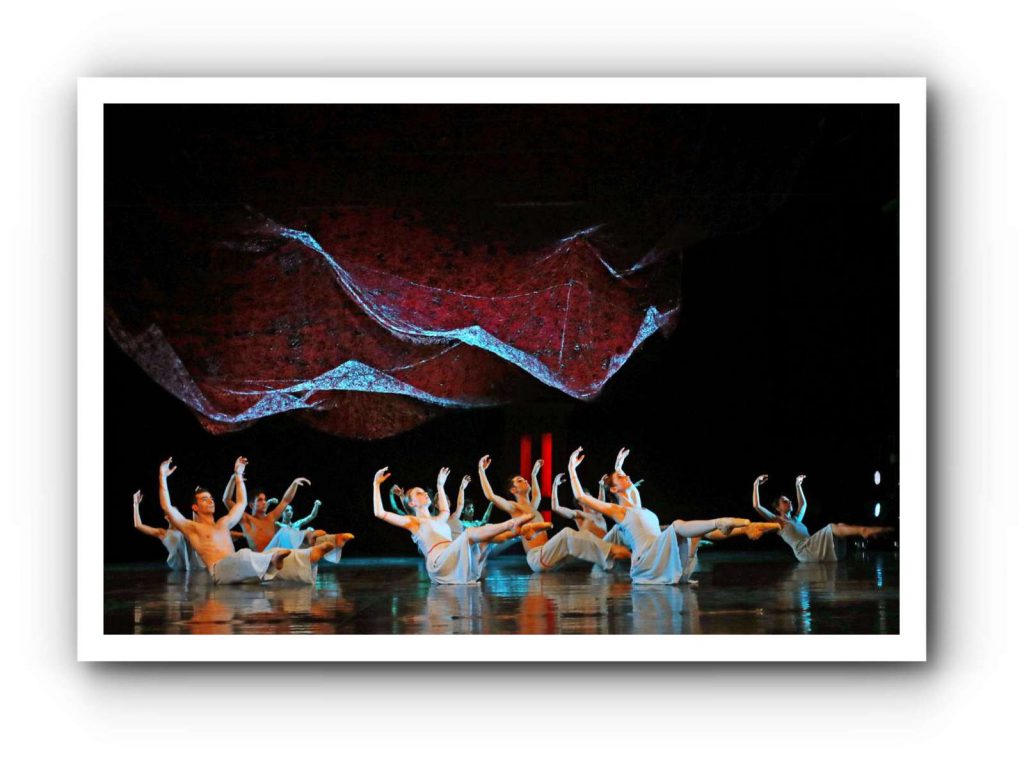

„Letzte Lieder“ und ein sanftes, sensibles Gefühl unter wallendem, blutroten – man möchte sagen: unter todrotem Tuch… Foto vom BallettVorpommern: Vincent Leifer

Die beiden letzten Zeilen von Hesses Nachtgedicht erweitern derweil die Möglichkeiten der Seele, die hier nicht auf die „Traumarbeit“ beschränkt bleibt. „Tief und tausendfach“ soll die Seele hier leben, sie soll nächtens ausfliegen, um die Welt heimlich zu besiedeln, so scheint es.

„Traumarbeit“, so nannte Freud die subjektive Formulierung und Aufarbeitung von tiefen inneren Konflikten sowie von aktuellen Tageseindrücken im Traum.

Und tatsächlich: Ohne tiefen Schlaf kann der Mensch nicht leben – und er braucht nicht nur die Ruhe, um sich zu regenerieren, er braucht auch die Träume, um seine kleinen und großen psychostrukturellen Probleme zu beherrschen.

Ohne Schlaf stirbt der Mensch…

Ohne Liebe aber auch…

Und so zwingt die Romantik all dies zusammen: Traum, Liebe, Tod.

Wild, romantisch, tragisch – so ist auch der Unterton dieses Ballettabends mit einer Gedichtzeile als Titel.

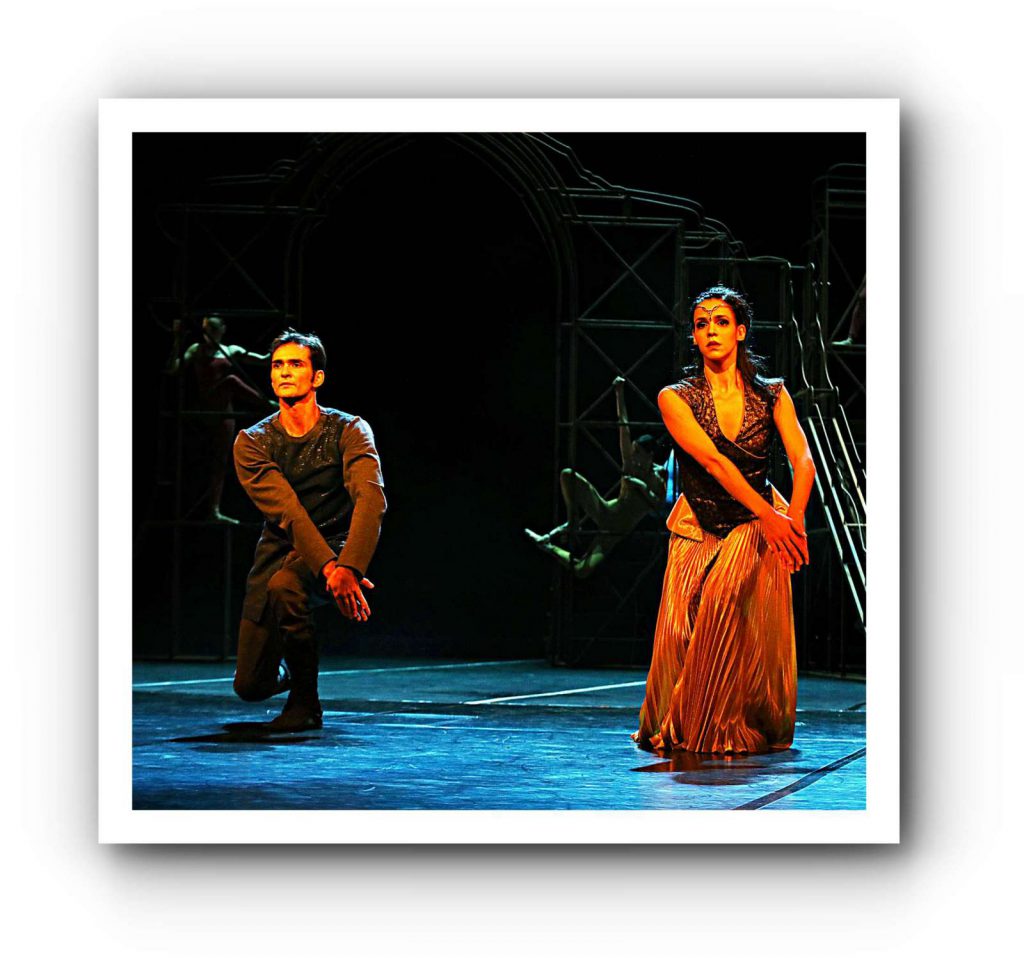

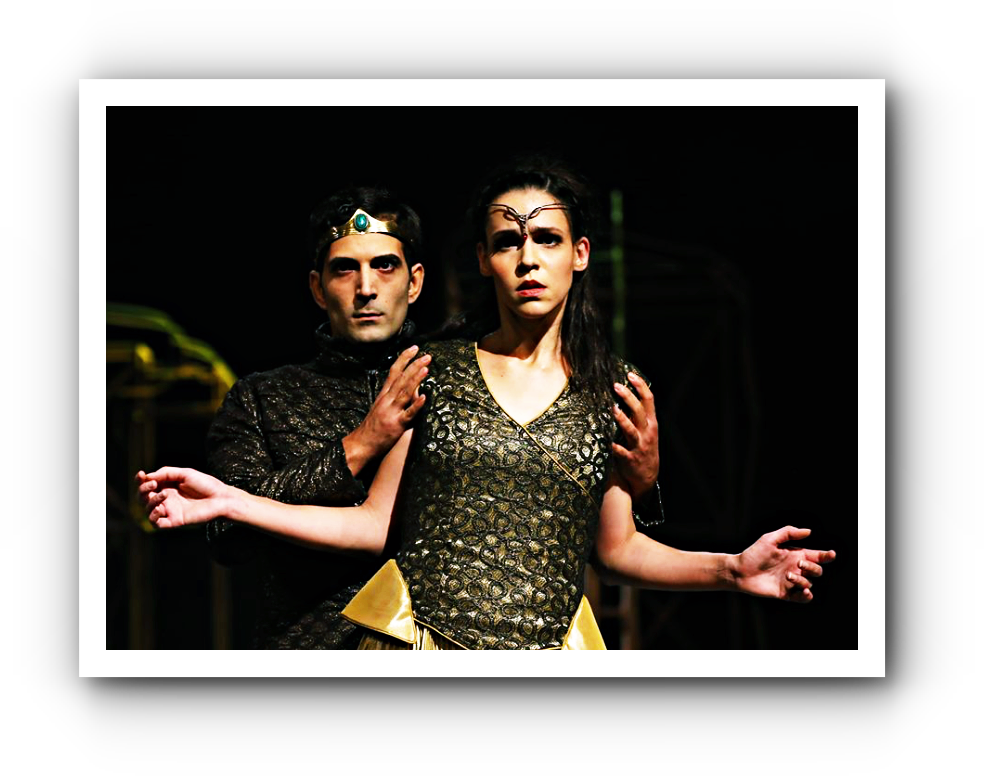

Zwei Leben, eine Liebe, ein Liebestod wider die Welt: „Tristan“ erzählt von Hoffnung dort, wo es keine mehr gibt… Foto vom BallettVorpommern: Vincent Leifer

Das Gedicht „Beim Schlafengehen“ von Hermann Hesse ist nur auf den ersten Blick einem behaglich-einsamen Feierabend gewidmet, in dem sich der zu Bett Gehende beruhigt auf die Nacht freuen kann.

Dahinter steht die dunkle Gewissheit, dass eines Tages, eines Nachts ein Schlaf kommen wird, der unendlich sein wird: der Tod.

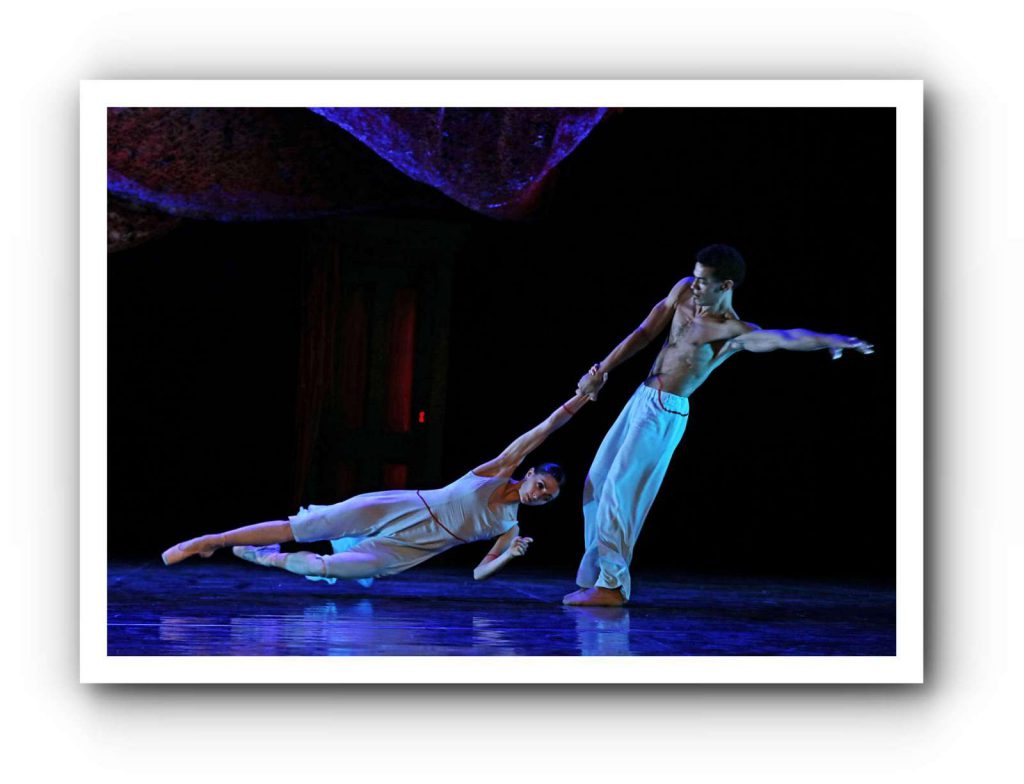

Das mittelalterliche Epos „Tristan und Isolde“ lässt die Liebe der beiden Titelfiguren erst stärker sein als der Tod, um diesem letztlich, als er unausweichlich ist, den Sinn der Liebe zu verleihen.

Bárbara Flora und Alessio Ciacco in „Tristan“ von Ralf Dörnen beim BallettVorpommern. Foto: Vincent Leifer

Berühmt wurde der „Liebestod“ Isoldes aus der Richard-Wagner-Oper „Tristan und Isolde“, und Hans Werner Henze ließ 1974 seine musikalische Hommage an diese Oper, an dieses Thema, in London uraufführen: unter dem Titel „Tristan“, wie auch die Oper landläufig gekürzelt wird.

Die Geschichte von Tristan und Isolde erzählt nun auch das Ballett von Dörnen, in dem die Ewigkeit des Todes als Gefilde der Liebe verstanden wird.

Hoffnung oder Zweckoptimismus?

Es geht hier keineswegs um Suizid, sondern um Widerstände und Zwänge, die gegen die körperliche Liebe stehen.

Die Lüge einer Dritten tötet Tristan wie Isolde.

Gedanken an den Tod sind allgegenwärtig, auf ästhetische und tröstliche Weise: im Ballettabend „Und die Seele unbewacht…“ von Ralf Dörnen für das BallettVorpommern. Außer dem BallettVorpommern tanzen hier übrigens auch Studenten der Staatlichen Ballettschule Berlin. Foto: Vincent Leifer

Den Gedanken an den Tod widmen sich auch Richard Strauss‘ „Vier letzte Lieder“, die er 1948 komponierte. Strauss hatte zuvor den Dichter Hermann Hesse persönlich kennen gelernt und war beeindruckt. Drei Gedichte von Hesse, darunter „Beim Schlafengehen“, sowie eines des Frühromantikers Joseph von Eichendorff vertonte Strauss, der seinen eigenen Tod 1949 antizipierte.

Seine ebenfalls tiefgründigen „Metamorphosen für 23 Solostreicher“ wurden schon 1946 uraufgeführt – als Trauergedenken an die Idee eines intakten Europas, das zum Zeitpunkt der Entstehung des Werks in Schutt und Asche lag.

Die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, des sinnlosen Mordens, der Vergeblichkeit allen Strebens und des Niedergangs prägten Strauss in seinen letzten Lebensjahren.

Er hatte zunächst mit den Nazis kollaboriert, in der Meinung, als Künstler stünde er über den politischen Dingen. Er erhielt Posten und Ehrungen. Aber als er sich – wiederum aus künstlerischen Gründen – mit dem Schriftsteller Stefan Zweig für die Oper „Die schweigsame Frau“ zusammentat (es war die elfte von Richard Strauss), fiel er bei den Machthabern im Dritten Reich in Ungnade. Rasch korrigierte Strauss, vom Naturell her ein typischer Mitläufer, seinen Kurs und widmete noch 1943 einem hoch gestellten Nazi ein Lied (keines, das im Ballett von Dörnen zu hören ist).

Fabelhafte Tanzmode von renommierten Marken zu sehr guten Konditionen: Zehn Prozent Rabatt gibt es derzeit nur für Ballett-Journal-Leser bei Dancewear Central. Und nur hier kann man diese wunderbare Auswahl an Trikots, Leggings, Spitzenschuhen, Schnäppchen, Accessoires und vielem mehr bekommen! Faksimile: Anzeige

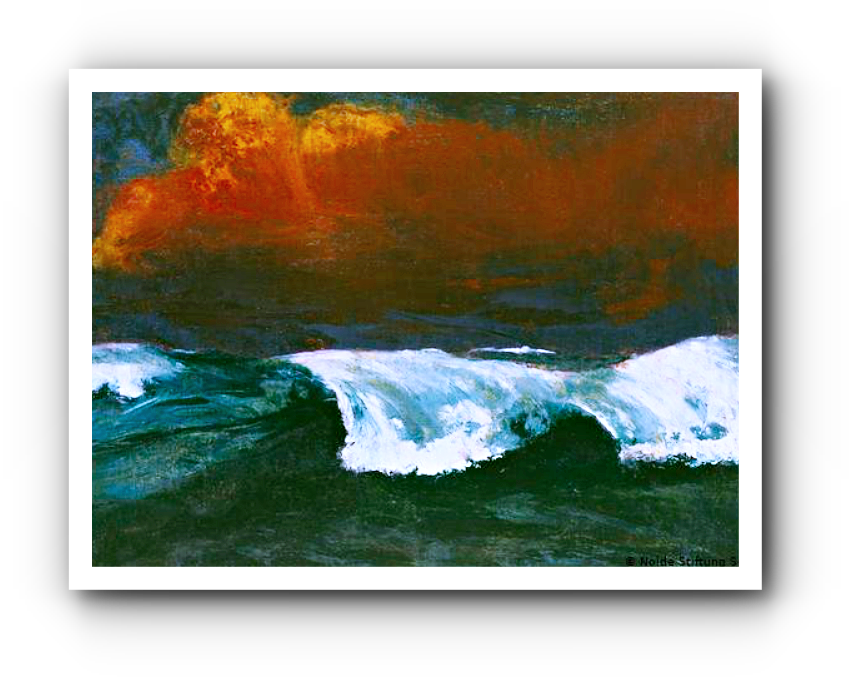

Richard Strauss ist ein Fall wie Richard Wagner und Emil Nolde: als Persönlichkeit, als Mensch, als politisch denkendes und handelndes Wesen sind sie alle drei keine Vorbilder gewesen, im Gegenteil: In menschlicher Hinsicht sind sie verachtenswert.

Aber ihre Kunst steht über ihnen, denn ihre Begabungen erlaubten ihnen künstlerische Schöpfungen, die über ihr persönliches Denken und Fühlen weit hinausgehen und keineswegs – wie etwa die Werke von Arno Breker oder Leni Riefenstahl – der nationalsozialistischen Ideologie zuträglich waren.

Es gibt antisemitische Kunst, aber die Musik von Richard Strauss ist es nicht.

Wir müssen mit diesem Paradoxon leben: Dass es Menschen gibt, die Hurenböcke, Antisemiten, Nationalisten, Triebtäter, Rassisten, Sexisten, Chauvinisten – kurz: Arschlöcher – sind, die auch oder zumindest politisch unzureichend bis unzurechnungsfähig sind, und dennoch können sie mit Kunstwerken und kreativer Tätigkeit dem Gegenteil dienen: dem Humanismus, der Erhebung, der Menschlichkeit.

Davon erzählt dieser Ballettabend auch, unter der Hand, zwischen den Zeilen, zwischen den Gesten.

Vielleicht ließ Choreograf Ralf Dörnen sich – unbewusst – auch von Emil Nolde anregen; das Bühnenbild (von Eva Humburg, die auch die Kostüme schuf) erzählt mit blutrotem Himmelsdach davon.

Das Gemälde des blutroten Horizonts über der wilden Nordsee heißt „Brecher“: Das von Helmut Schmidt für gut befundene, von Angela Merkel aussortierte Gemälde von Emil Nolde stammt von 1936. Aber es transportiert keine Nazi-Werte, so intensiv man auch hinschaut. Es war – unabhängig von Parteipolitk – ein Fehler, Nolde solchermaßen wegzuhängen. Denn das Bild ist große Kunst und überhaupt kein Nazi-Werk. Nolde wurde in einer unqualifizierten und nicht differenziert geführten Hetzdebatte als Sündenbock missbraucht. Foto: SPK

Ob Angela Merkel, sollte sie diese Tanzkunst sehen, danach weise und mutig ist und das Emil-Nolde-Gemälde im Kanzleramt wieder aufhängt, sei dahingestellt.

Das Publikum muss selbst seine Schlüsse ziehen – oder auf ein Satireballett hoffen, in dem hysterisch aufgestachelte Politiker durch die Museen streifen und sich mit rechthaberischer Geste gegenseitig zwingen, Bilder von den Wänden reißen.

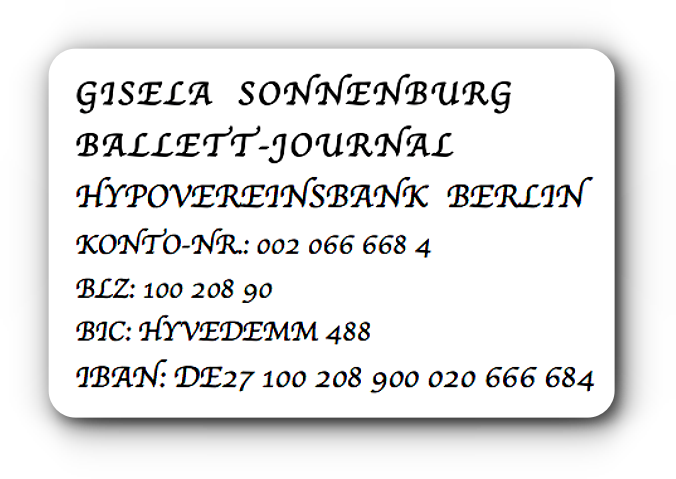

Gisela Sonnenburg

Unterstützen Sie das Ballett-Journal! Spenden Sie! Kein Medium in Deutschland widmet sich so stark dem Ballett wie das Ballett-Journal. Sagen Sie dazu nicht Nein. Zeigen Sie, dass Sie das honorieren! Und freuen Sie sich über all die Beiträge, die Sie stets aktuell gelistet im „Spielplan“ hier im Ballett-Journal finden. Wir danken Ihnen von Herzen!