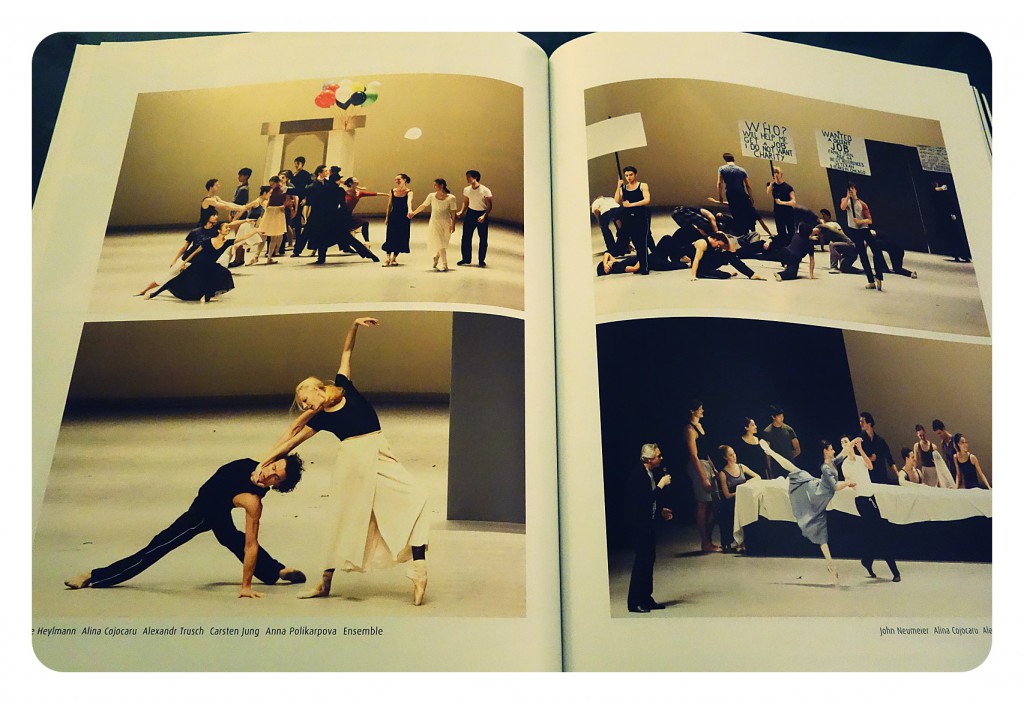

Ein Heer der Arbeitslosen tanzt: „Liliom“ von John Neumeier besticht nicht nur mit einer poetisch-herben Liebesgeschichte, sondern auch mit Szenen der Politik auf der Bühne. Foto: Holger Badekow

Politik und Poesie, Jahrmarktlärm und Spitzenschuhgetrappel, viele bunte Luftballons – und noch mehr Sozialkritik. Das funktioniert, wenn ein erfahrenes choreografisches Genie wie John Neumeier ein Ballett ganz neu schöpft, unbelastet von einer traditionellen Tanz-Vorlage oder von bereits häufig benutzter Musik fürs Thema. Neumeiers Dreistünder „Liliom“ von 2011, frei nach dem gleichnamigen Drama von Ferenc Molnár (1909) und auch vom 1956 entstandenen Musicalfilm „Carousel“ beeinflußt, vereint politisches Denken und tänzerische Hochkultur: so musterhaft-mitreißend, daß man glauben möchte, der vor allem von Berlin aus wirkende Theaterpionier Bertolt Brecht habe hier heimlich Pate gestanden und sozusagen erstmals und posthum als Ballett-Berater gewirkt. Brechts provozierendster Slogan: „Erst kommt das Fressen und dann die Moral!“

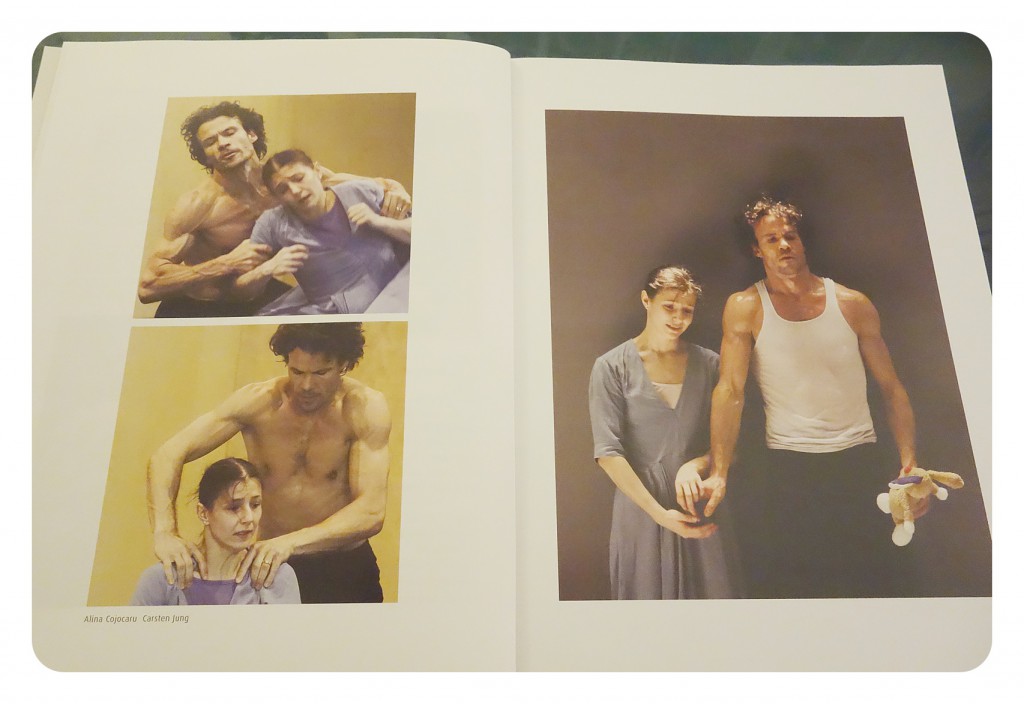

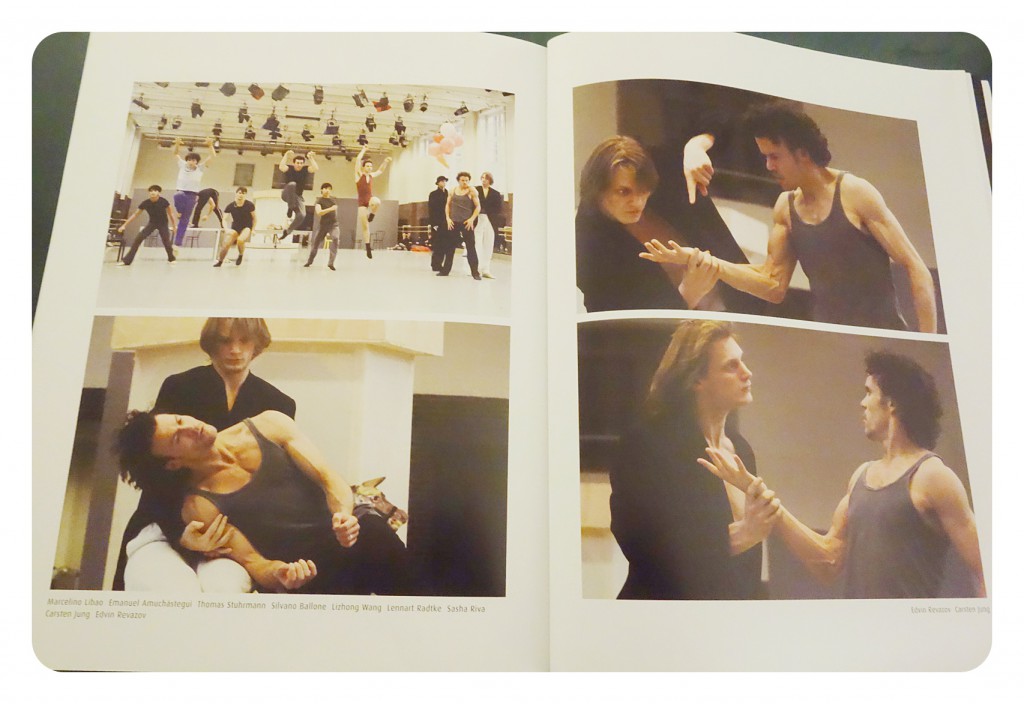

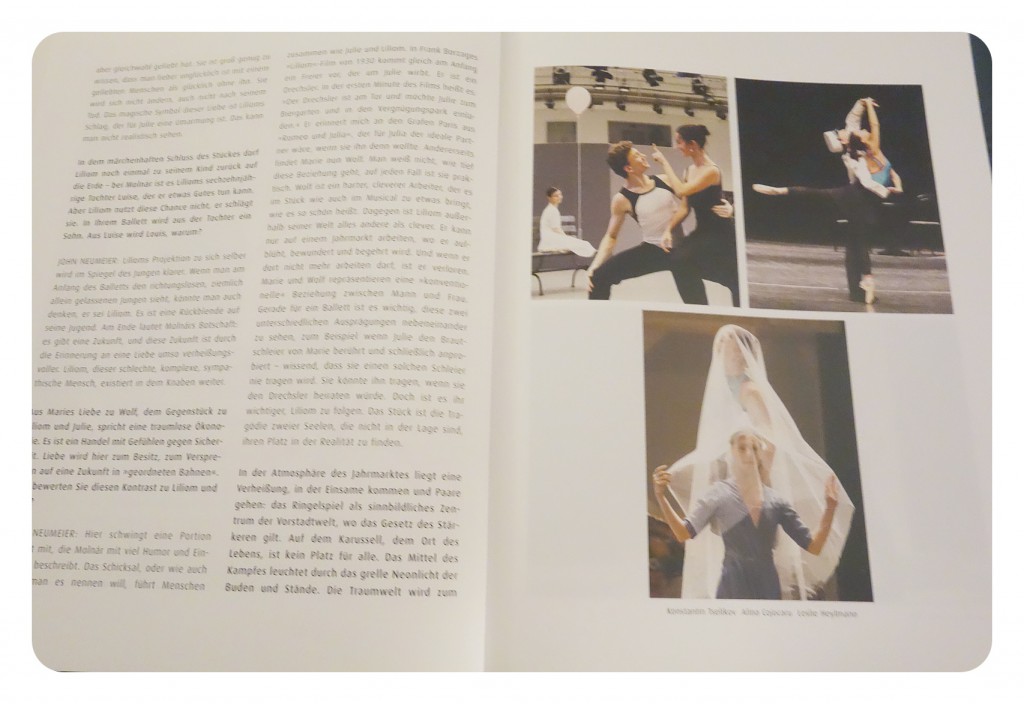

John Neumeier kreiert mit Carsten Jung den „Liliom“ im Ballettzentrum Hamburg. Ein intensiver Vorgang, hier exemplarisch fotografisch eingefangen. Foto: Holger Badekow

Hamburg hatte zwar keinen Brecht, hat dafür aber mit John Neumeier ein Phänomen. Er stampfte das weltberühmte Hamburg Ballett seit 1973 fast aus dem Nichts, erschafft seither Jahr für Jahr neue, oft abendfüllende Ballette. Er organisiert Tourneen, rief die Hamburger Ballett-Tage ins Leben, gründete eine eigene Ausbildungsstätte sowie das Bundesjugendballett – und er kurbelt, ob als Charity oder ob in der Kulturpolitik, Pionierprojekte an. Ein Spitzname des Hamburger Ballettintendanten: „Mister Ballet“, von manchen Journalisten auch als „Professor Ballett“ zitiert.

Wie Armut und Existenznot Menschen verändern, ja drangsalieren und regelrecht zu Bestien machen, wird in „Liliom“ anschaulich erzählt. Dass auch zuviel Reichtum und zuviel Erfolg häufig zu einer charakterlichen Verflachung führen, ist hier nicht das Thema – dafür müsste ein Choreograf mal mutig den Sponsoren die Harke zeigen und vielleicht mit einem märchenhaften Thema wie „Aschenputtel“ spielen.

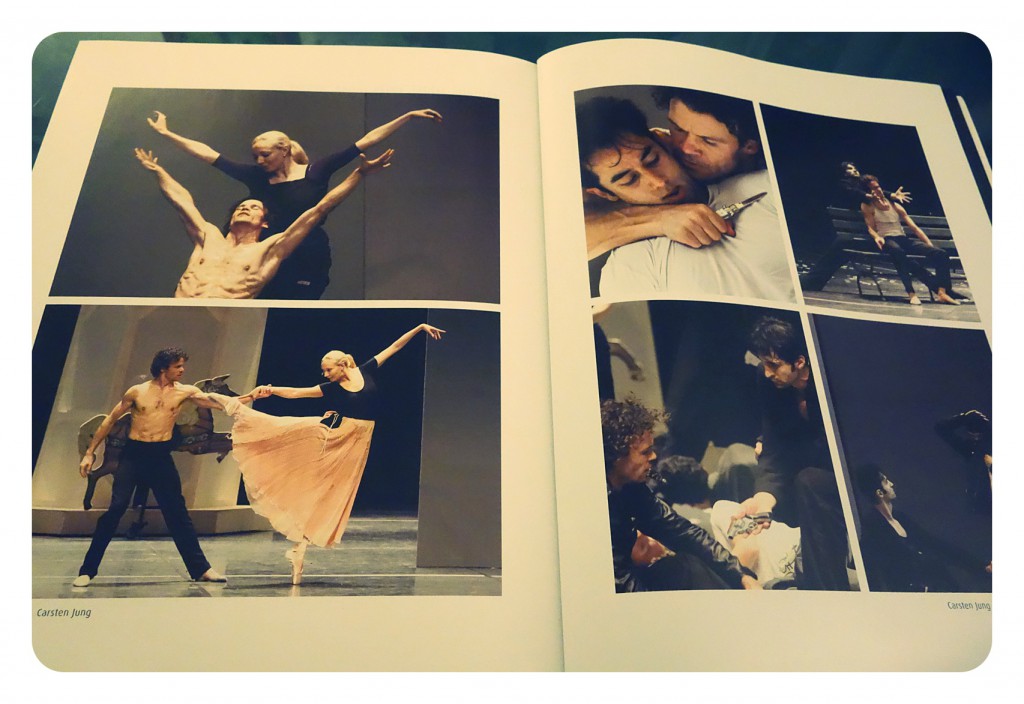

Auch das umfassend informierende Programmheft zu „Liliom“ zeigt die mannigfaltige Probenarbeit. Fotos: Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

In „Liliom“ geht es konzentriert um den krassen Mangel an Gerechtigkeit in den unteren Schichten, damit verbunden: um die Auswirkungen des sozialen Abstiegs, der im Kapitalismus die meisten Menschen offen oder unterschwellig bedroht. Neumeier verlegt die Geschichte vom schwierigen, aber verliebten Pärchen Liliom und Julie, die im Schausteller-Milieu zuhause sind, in die 30er Jahre der USA. Damit gewinnt das Stück, von Neumeier auch „Ballettlegende“ genannt, ein fast realistisches, historisches Zeitkolorit.

Die mondäne Frau Muskat (hier: Anna Polikarpova, in der neuen Besetzung tanzt Anna Laudere die Partie) will Liliom (Carsten Jung) verführen… Foto: Holger Badekow

Die „Große Depression“, von den Zeitgenossen damals bereits als Wirtschaftskrise von historischem Ausmaß erkannt und registriert, bestimmt alle Lebensfragen. Überlebensfragen. Neumeier bringt das Heer der Arbeitslosen auf die Bühne, sie halten Schilder hoch, mit denen sie gleichermaßen gegen ihre Armut demonstrieren und Arbeit suchen. Für Ballett ist solch politischer Zeitbezug, der an Bilder heutiger Nachrichten gemahnt, ein Risiko: Rasch kann alles abgleiten in Posse, Satire oder gar Kitsch.

Nicht so beim Hamburg Ballett. Hier stimmt die Mixtur aus Provokation und Poetik; neben den drastischen Szenen gibt es Passagen, die fein und wie ziseliert menschliches Beziehungsgeflecht zeigen. Carsten Jung als Titelheld Liliom macht den Abend zu einem Erlebnis erster Güte: Als Vorstadtprolet, dem die Frauen reihenweise zu Füßen liegen, sonnt er sich zuerst in seinen Erfolgen, um dann, als Probleme auftauchen, psychogrammgemäß auszurasten und zuzuschlagen. Aber am Ende des Stücks, das Neumeier eine „Ballettlegende“ nennt, ist er geläutert: Aus dem in Machismo und Triebkraft Gefesselten wird ein frei Liebender mit zarter Hand und tiefer Empfindung.

Fotograf Holger Badekow dokumentierte die detailreiche Probenarbeit von Carsten Jung und Alina Cojocaru, zu bewundern im „Liliom“-Programmheft. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Der Könnerkünstler Carsten Jung, der ohnehin aus jeder noch so schwierigen Rolle darstellerisch ein Bravourstück zu machen weiß, brilliert!

Aber auch musikalisch staunt man: Michel Legrand, französischer Altmeister des Jazz und der Kinomusik („Yentl“), der dreizehn Mal für den „Oscar“ nominiert war und ihn drei Mal auch erhielt, schuf extra für John Neumeier die Partitur. Neben dem Opernorchester musiziert dabei die NDR Bigband, jawohl: auf der Bühne auf einer Galerie thronend. Peppig, krachern, fetzig, voller Schwung und Rhythmus und absolut ungewöhnlich – so muß Ballettmusik sein, die aufrütteln und alarmieren will. Die „Dinosaurier“ Legrand und Neumeier arbeiteten dafür eng zusammen.

So galt laut Neumeier die Devise, Liliom sei „geschrieben aus der Dunkelheit“. Denn Liliom, der Karussell-Ausrufer, wird aus Not und unter Einfluss des ebenfalls verarmten Gauners Ficsur zum Kriminellen und ewigen Verlierer.

SO VERSPIELT SIEHT DAS DRAMA AUF DER BÜHNE AUS

Und das geht so: Auf der Bühne kreist ein kleines Pferdchen-Karussell. Orientalische Damen und chinesische Jongleure tänzeln, wie Kurzzitate von Ballett-Topoi aus „Dornröschen“. Liliom ist im „Playland“ Macher und Macker in Leder, die Damen kreischen begeistert, wenn er Muskeln zeigt. Die Chefin Frau Muskat – hinreißend getanzt von der expressiv-dominanten Anna Polikarpova – ist eine mondäne Schlampe, die den Jahrmarkthelden gern ab und an beschläft. Doch dann kommt Julie (kreiert von der damals noch lieblich-fraulichen Alina Cojocaru). Das bescheidene Mädchen mit den tollen Beinen weckt, auch dank schüchternem Lächeln und natürlicher Erotik, das Interesse des Weiberhelden. Und da ist die Muskat gar nicht für!

Im „Liliom“-Programmheft werden manche Bühnenmomente als künstlerische Arbeit wieder lebendig. „Liliom“ beim Hamburg Ballett, Fotos: Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Es gibt Streit – Liliom gibt seinen Schausteller-Frack zurück. Julie, die gleich mit aus dem Jobleben fliegt, tröstet sich mit Freundinnen-Glück: Marie (flott und zielstrebig: Leslie Heylmann, in kommender Besetzung auch: Carolina Agüero) ist verlobt, sie tändelt mit dem smarten Wolf (immer akkurat: Konstantin Tselikov, zweitbesetzt mit dem viel weniger präzisen, auch an Balancen eher armseligen Lennart Radtke). Draußen, vor der Tür, dräuen die Montags-Demonstrationen. Eine graue Wand symbolisiert die „Job Agency“ (das prägnante Bühnenbild stammt von Ferdinand Wögerbauer). Davor suchen verelendete Menschen Arbeit. „Es gab Jobs, für die man zehn Dollar bezahlte, und die brachten 13,50 Dollar ein“, erklärte John Neumeier in seiner „Ballett-Werkstatt“.

Aber mittendrin hält eine seltsame Gestalt im übergroßen Mantel bunte Ballons hoch. Neumeier erfand den „Mann mit den Luftballons“ als Sinnbild eines Traumhändlers und Wegbegleiters, der Gevatter Tod zum Verwechseln ähnelt. Sasha Riva, jung und eine Entdeckung, gibt alles und erinnert mit schelmischer Biegsamkeit an den jungen Lloyd Riggins. Riggins wiederum sprang bei der Uraufführung für den erkrankten Dario Franconi ein, stand als Gauner Ficsur mit auf der Bühne. Ein Vergnügen, die zwei Tänzergenerationen in einer Aufführung zu sehen. Riggins mimt den abgefeimten Verbrecher in der Zweitbesetzung mit Chicago-Charme und „hinterfotzigem“ Grinsen – filmreif.

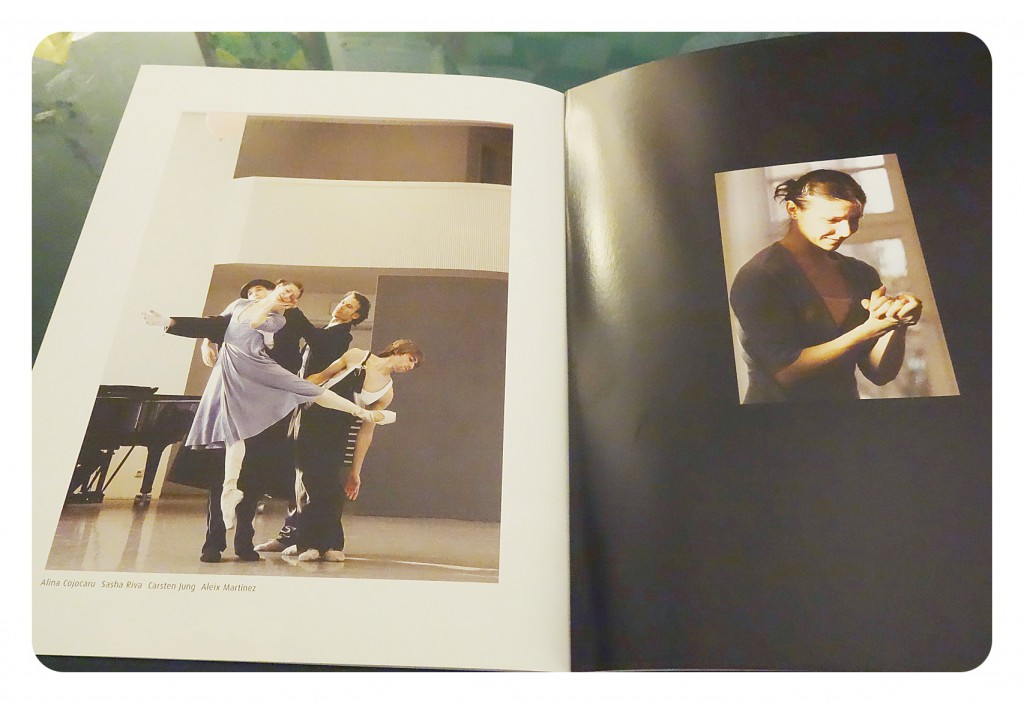

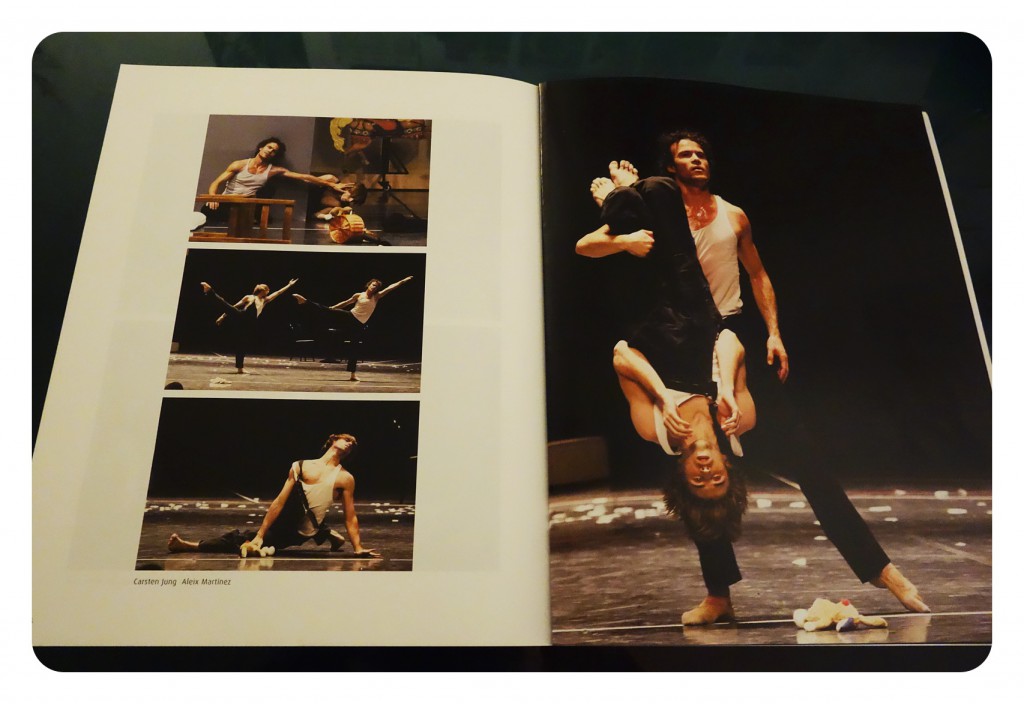

Im Programmheft wird die Probenzeit wieder Gegenwart: Alina Cojocaru als Julie in „Liliom“. Fotos: Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

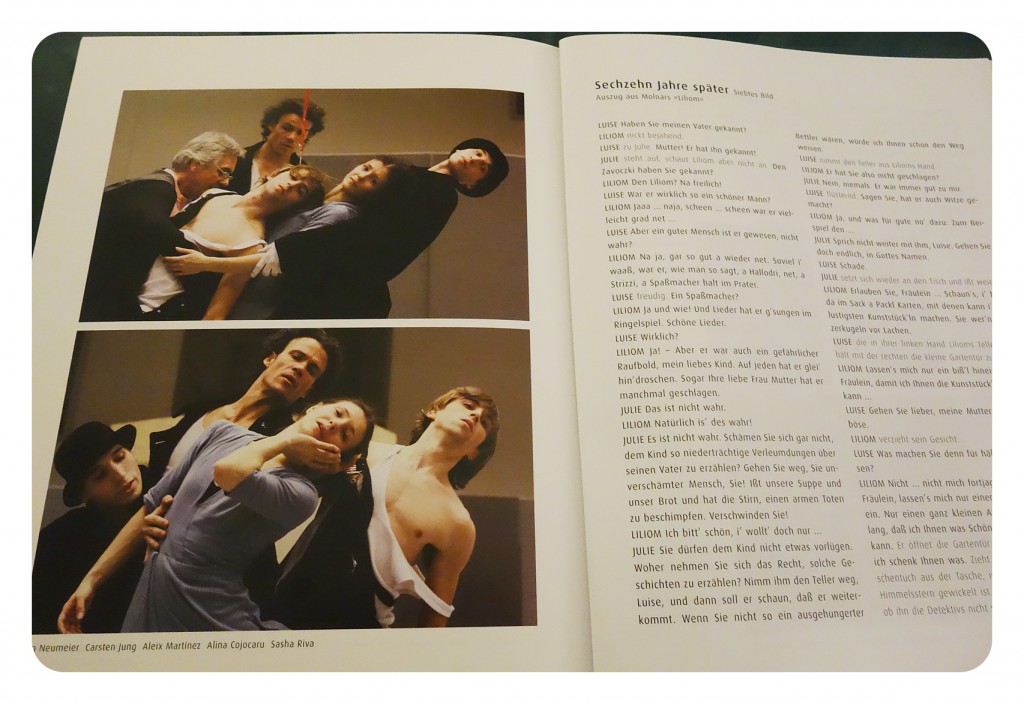

Wie der letzte Pas de deux von Liliom und Julie. Nachdem er sich umbrachte und im Jenseits büßte, darf er einen Tag zu Frau und Kind. Sohn Louis, voll Elan und Schönheit getanzt vom fast übertalentierten Aleix Martínez, hat das Feuer des Vaters. Tollkühn steht er im Luftspagat, die Hände kindhaft auf dem Boden. Ihm bringt Liliom einen gestohlenen Stern; nackte leuchtende Glühbirnen sind hier Sterne. Doch der Sohn wittert, da stimmt was nicht, er lehnt ab – und wird vom asozialen Vater niedergeschlagen. Julie weist ihm die Tür. Aber dann. Wie zufällig begegnen sich die Liebesleute, und endlich verstehen sie einander.

Der schöne Liliom verliebt sich in die mädchenhafte Julie: Carsten Jung und Alina Cojocaru in ihren Paraderollen. Foto: Holger Badekow

Er hebt sie wie eine Queen empor, sie bewundert ihn wie eine Schutzbefohlene. Als Liliom für immer geht, hinterläßt er Glücksgefühle – jeder Hollywood-Regisseur könnte sich nach dieser Himmelfahrt die Finger lecken. Und jeder Choreograf nach diesen Pirouettenwirbeln. Wenn Vater und Sohn einander tänzerisch ihre Welten zeigen, die Liebenden sich mit seitlich gestreckten Beinen versöhnen und sich aus dem Pulk Arbeitsloser einzelne Persönlichkeiten schälen, muß man Neumeier einfach dankbar sein für diese Bilderflut, die er zudem in treffliches Licht, von Puderblau bis Fliederlila, eintauchte.

Kein Wunder: Für ihre Leistungen mit „Liliom“ erhielten Carsten Jung, Alina Cojocaru und Michel Legrand 2012 in Moskau den „Prix Benois de la Danse“, die bedeutendste Auszeichnung weltweit im Bereich Ballett. Initiiert wurde dieser jährlich in verschiedenen Kategorien verliehene Preis übrigens 1992: von dem jahrzehntelangen Bolschoi-Ballett-Doyen Juri Grigorowitsch, der in gewisser Weise das osteuropäische Pendant zu John Neumeier bildet.

NEUBESETZUNGEN, DIE NEUGIERIG MACHEN

Zurück zu unseren Tagen. Von den diesjährigen neueren Besetzungen im Hamburger Liliom-Ballett ist vor allem Anna Laudere zu nennen: als Frau Muskat. Sie tanzte diese Rolle zwar bereits einmal 2013 in Hamburg sowie auf einer Tournee. Dennoch ist Anna Laudere relativ neu nicht nur in dieser Rolle, sondern sogar im ganzen Rollenfach: dem der lasziven reiferen Frau. Ihre Vornamensvetterin Anna Polikarpova beendete mit dieser Partie im Sommer 2014 ihre Ballerinenkarriere und wurde Lehrerin an Neumeiers Ballettschule. La Laudere ist die große, edle Melancholikerin unter den Ersten Solistinnen in Hamburg: eine erstaunlich vielseitige Tänzerin, immer wieder mit mannequinhafter Eleganz, herbschöner Fraulichkeit und nordisch-kühler Erotik bestechend. Mit Carsten Jung bildete sie schon in „Othello“ ein brandheißes Bühnenpaar – jetzt dürfen sich ihre langen Beine um ihn schlingen, um ihn mit damenhafter Grazie zu verführen.

Und noch eine Neubesetzung macht besonders neugierig: Anstelle des schönen Edvin Revazov, der leider immer noch mit seinem verletzten Rücken zu tun hat (hallo – und gute Besserung!) tanzt jetzt der junge Senkrechtstarter Marc Jubete den Part des „Konzipisten im Jenseits“, der eine Art Mischung aus Gott und Teufel ist. Der 1989 geborene Jubete ist Spanier und erst seit 2011 Ensembletänzer in Hamburg. Vermutlich wird er im Sommer zum Solisten ernannt werden: Seine vielfältigen Solo-Einsätze seit 2013 – sogar bei Kreationen – legen das nahe.

Aber für alle teilnehmenden Tänzerinnen und Tänzer ist „Liliom“ ein Fest, und sogar die Ensemblerollen haben eine Menge „Gesicht“ sprich individuelles Flair. Das betrifft das tanzende Heer der Arbeitslosen ebenso wie die Hochzeitsgäste im Stück. Szenen wie das Hochzeitsfest von Wolf und Marie knüpfen zudem zugleich an Ballett- und Musicaltraditionen an, wie sie Neues manifestieren: Anders als in herkömmlichen Stücken, steht bei dieser Hochzeit nicht das frisch gebackene Ehepaar im Mittelpunkt, sondern das Verbrechen, das auf dem Fest geschieht, also der Überfall auf die mondäne Frau Muskat und der anschließende Selbstmord von Liliom, der sich nur so der Verhaftung entziehen kann.

WIE DAS BALLETT „LILIOM“ ENTSTANDEN IST

Als Zusammenarbeit Neumeiers mit dem schon „Oscar“-gekrönten Komponisten Legrand („Yentl“) vereint „Liliom“ aber auch allerlei Widersprüche. Ungewohntes gehörte schon bei den Proben dazu. Der Chefchoreograf Neumeier, sonst im relativ kleinen Ballettsaal „Nijinsky“ in intimer Atmosphäre seine Neuschöpfungen beginnend, musste dieses Mal in einen großen Probensaal ziehen. Denn Legrand beschäftigt in „Liliom“ nicht nur zwei Orchester (was eine alte Idee des legendären Intendanten Rolf Liebermann war: die NDR Bigband mit dem Opernorchester zu kombinieren). Sondern er setzte auch gleich zwei Pianisten an zwei Konzertflügel. Anders konnte man nicht proben: Man hievte zwei schwarze, schöne Rieseninstrumente in die Probenhalle „Petipa“. Deren Wände sind aus roh belassenem Backstein, von der Decke hängen dutzendweise Scheinwerfer.

Eine Wellenbewegung mit Luftballons: „Liliom“ ist auch ein poetisches Ballett. Hier die Probenarbeit im Ballettzentrum Hamburg – John Neumeier. Foto: Holger Badekow

Die Inspiration litt darunter nicht. In rund drei Monaten entstand die am 4. Dezember 2011 uraufgeführte Choreografie. Neumeier, zumeist in T-Shirt und Trainingshose gewandet, arbeitete chronologisch mit den Tänzern, jede Sekunde der Szenenfolge intensiv auskostend. Bei den „Kreationsproben“ tanzte er viel, schonte sich nicht. Und wenn er sich ärgerte oder aufregte, wurden seine grüngrauen Augen nicht dunkel, sondern heller. Alle im Saal wussten dann: Neumeier wird insistieren, bis er das hat, was er sehen will.

Liliom – charmanter Macho und ewiger Verlierer in eins – interessiert den gebürtigen Amerikaner Neumeier, seit er als Jugendlicher den Musical-Film „Carousel“ (1956) sah. Der entstand nach Molnárs ungarischer Dichtung, verquickt indes amerikanischen Zeitgeist mit Motiven gesellschaftlich-moralischen Zerfalls. „Als mich Michel Legrand anrief und fragte, ob wir zusammen ein Ballett machen wollen, schlug ich spontan ‚Liliom’ vor“, erzählt Neumeier.

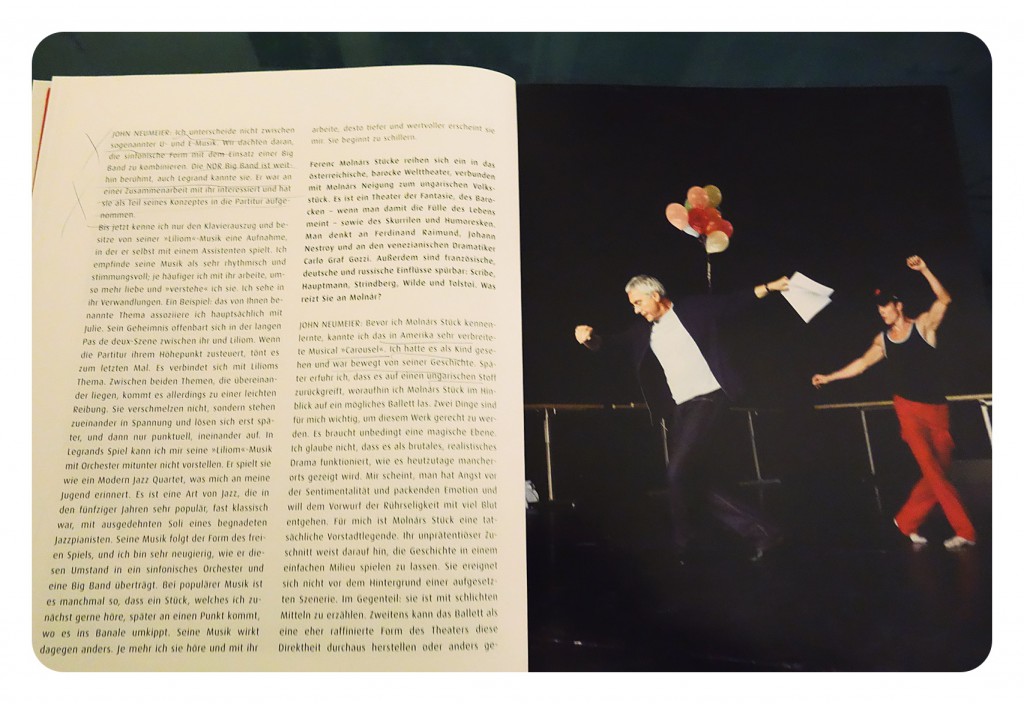

Noch ein Blick ins Programmheft: Hier wird John Neumeiers Intention erklärt. Mit Texten, aber auch mit den Fotos von Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Er hatte schon Musik von Erich Wolfgang Korngold dafür gesammelt. Aber eine Uraufführung mit Legrand war ihm auf Anhieb lieber. Korngold, 1957 verstorbener Expressionist, war 1897 in Österreich-Ungarn geboren. Der französische Jazz-Kosmopolit Legrand hingegen ist auf den Tag genau zehn Jahre älter als Neumeier: ein renommierter Mainstream-Zeitgenosse. Das Stück spielt jetzt nicht, wie bei Molnár, im Budapest der Belle Époque, sondern im Chicago der 30er Jahre.

„Damals gab es die große Depression in den Staaten, mit einer hohen Arbeitslosigkeit und viel Armut“, sagt Neumeier. Und: „Das Stück kann man nur in einer Zeit spielen lassen, in der es soziale Not gibt. Sonst wäre alles total unverständlich.“

Der Bühnenbildner ist Österreicher: Mit Ferdinand Wögerbauer, am Salzburger Mozarteum ausgebildet, ist Neumeier ein erprobtes Team. Gemeinsam schufen sie die bildschönen Ballette „Weihnachtsoratorium“ (2007 / 2013) und „Orpheus“ (2009). Wögerbauer steht für abstrahierende Farbigkeit: Die kommt jetzt dem Schausteller-Milieu zu Gute. Denn Liliom – der laut Neumeier eine frauenbetörende Wirkung à la Elvis Presley hat – ist Karussell-Ausrufer im Vergnügungspark „Playland“. Der heroisch-erotische Carsten Jung, in Neumeiers Schule geformt, tanzt diesen Vollblutmacker: mit eleganter Kraft und geschmeidiger Präzision.

- Das Programmheft zeigt auch die Vielseitigkeit von Carsten Jung als „Liliom“. Fotos: Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

- Ebenfalls im Programmheft zeigt sich die intime Zusammenarbeit der Tänzer. Fotos: Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Carsten Jung war schon als gewalttätig-geiler Stanley in Neumeiers „Endstation Sehnsucht“ gänsehauttreibend virtuos und zieht als „Mann im Schatten“ in „Illusionen – wie Schwanensee“ den Märchenkönig Ludwig II immer wieder gruselig tief in den Wahn (auch auf der DVD so zu genießen). Auf die gewisse Düsternis und eine pikante Diabolik ist „Car“ Jung spezialisiert.

Als Neumeier ihn bei Proben für „Ein Sommernachtstraum“ (nach Shakespeare) mit der Londoner Gasttänzerin Alina Cojocaru sah, beschloss der Choreograf: „Die beiden werden das Paar in ‚Liliom’.“

Alina, von mädchenhafter Niedlichkeit bei harmonischem Körperbau, ist als Julie ein Mädel aus einfachen Verhältnissen. Sie und Liliom verlieben sich, heiraten, sie wird schwanger – doch weil ihre Arbeitgeberin Frau Muskat (schön dominant bei der Uraufführung: Anna Polikarpova) eifersüchtig ist und Liliom für sich haben will, wird beiden gekündigt. Das Heer der Arbeitslosen mischt sich alsbald mit absurden Clowns und grotesken Alltagsszenerien zu tanzgewordenen Alpträumen; mitunter sehen die Tänze aus, als entstammten sie Gemälden und Zeichnungen von Pablo Picasso.

DIE BÜHNENPROBE ZEIGT, WIE GEARBEITET WIRD

Doch vor der Uraufführung stehen die Bühnenproben an. Es ist spannend, Neumeier live bei der Arbeit zu sehen: Erstmals wird die Hochzeitsszene aus „Liliom“ auf der Staatsopernbühne getanzt. Liliom wird da von seinem Kumpel Ficsur zu einem Raubüberfall überredet. Vorher aber wird ausgelassen getanzt, hochzeitsgemäß.

Von links ragt ein Provisorium ins Bild, ein langer Tisch. Drumrum sind Tänzerinnen und Tänzer gruppiert. Die Pianisten spielen Heiteres, die Paare sehen mit temporeichen Hebungen ätherisch aus. „Stopp, stopp, stopp“, Neumeier schreitet mit dem Mikrofon in der Hand ein. „Ihr seht aus wie die Feen im Garten! So geht das nicht. Tanzt mehr in den Boden!“ Weniger elfenhaft, wie sonst oft verlangt, soll das Ensemble sein, dafür bodenständig, vital, dynamisch. Zudem stimmt was mit der Verteilung der Tänzer nicht.

„Liliom“-Einzelszenen werden im Programmheft wie Bilderbögen aufgefächert. Fotos: Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Sonja Tinnes, die Choreologin, die jede Bewegung notiert und sozusagen Neumeiers wandelndes Gedächtnis ist, kommt. Sie weiß, welches Paar in welche Richtung walzern muss. Ah! „Besser!“ Neumeier klingt hoch erfreut. „Besser“ ist im Ballett, dieser selbstkritischen Leistungskunst, richtig dickes Lob. Vor allem, wenn es wiederholt wird: „Besser! Besser!“ Zehn Tanzpaare kreuz, quer, diagonal über die Bühne zu dirigieren, ist auch für einen Superchoreografen nicht immer leicht. Mitunter mutet es wie Zauberei an, dass die Vorführungen scheinbar perfekt sind. Dahinter steckt nicht nur harte Arbeit von Neumeier und den Tänzern, sondern auch von acht Ballettmeistern, die mal selbst Ballerinen und Ballerinos waren und Dutzende Tanzstücke detailgenau im Kopf haben. Trainiert und geprobt wird sechs Mal die Woche. Welcher Tag frei ist, bestimmt der Spielplan. Kein Job für Gelegenheitsberufene. Nur was für Hardcore-Profis.

Auch Liliom ist laut Neumeier ein Berufener. „Es ginge zu weit zu sagen, er sei Künstler“, meint er. „Aber so etwas wie ein Seemann vielleicht“, Neumeiers Vater war Kapitän auf dem Michigan-See, seine Mutter hatte polnische Wurzeln. Er studierte Literatur, bevor er – relativ spät, dafür umso begabter – Tänzer und Choreograf wurde. John Cranko holte ihn ans Stuttgarter Ballett, dann bekam Neumeier in Frankfurt am Main seine erste Direktion. Ab September 1973 legt er in Hamburg los; kontinuierlich verbessert er dort die Bedingungen für sich und seine Compagnie. Rund 60 Tänzer sind das derzeit, hinzu kommen zwei Dutzend weitere Mitarbeiter.

Befreundet ist Neumeier mit Intellektuellen und Koryphäen aus allen Bereichen. Sein Lebensgefährte Hermann Reichenspurner ist ein angesehener Herzchirurg; von der Weltfremdheit der Fachidioten, wie sie manchen nachgesagt werden muss, ist bei den beiden nichts zu spüren. Neumeier lebt und schöpft im Heute – als großer Moderner, der die Novitäten mit den Grundlagen der Klassik abschmeckt. Für „Liliom“ erfand er sogar eine neuartig zwischenweltliche Bühnenfigur, den „Mann mit den Luftballons“ (edel-mysteriös: Sasha Riva), der wie ein Magier in den Szenen mitmischt.

Der „Konzipist“, hier: Edvin Revazov, ist ein Gottesteufel mit richterlicher Befugnis im Jenseits… „Liliom“ arbeitet auch mit Mitteln der Satire. Was Fotos im Programmheft dokumentieren. Sie sind von Holger Badekow trefflich gemacht. Faksimile: Gisela Sonnenburg

„Mir ist wichtig, dass im Stück verschiedene Welten vertreten sind“, sagt Mister Ballet Neumeier. „Man darf sich nicht wundern, wenn da die Toten auferstehen und zu tanzen beginnen.“ Denn Liliom tötet sich ja, als sein Überfall schief geht. Er kommt vors Selbstmördergericht im Jenseits; nach 16 Jahren guter Führung im Fegefeuer darf er einen Tag lang zur Erde.

Liliom (Carsten Jung) trifft, zu Besuch aus dem Jenseits, seinen Sohn (Aleix Martínez) – im Programmheft wird die komplizierte Vater-Sohn-Beziehung auch klar. Fotos: Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Und er macht wieder was falsch, stiehlt einen Stern für sein Kind. Das ist bei Molnár ein Mädchen, bei Neumeier – damit es die tragische Kindheit Lilioms spiegelt – ein Sohn. Der Stern ist indes eine schnöde Glühbirne. Da würde sogar Bertolt Brecht gedankenvoll schmunzeln: Neumeiers geniale Ideen sind oft so verblüffend wie einfach.

Gisela Sonnenburg

Am 22., 24. und 31. Januar in der Hamburgischen Staatsoper

Und noch was:

Ein Interview mit dem „Liliom“-Bravourtänzer Carsten Jung:

„Man muss seine Ohren schulen!“

Trotz Superstar-Status immer freundlich: Carsten „Ich bin keine Diva“ Jung nach einer Vorstellung am Bühnenausgang der Hamburgischen Staatsoper. Foto: Gisela Sonnenburg

Im Ballett spielen Musik und Stimme wechselnde Rollen, aber die Hauptsache sind immer die Tänzer. Der 1975 geborene Carsten Jung stammt aus Gotha und tanzt als viel beschäftigter Erster Solist in den Balletten von John Neumeier beim Hamburg Ballett.

Ballett-Journal: Du hast viel tänzerische Erfahrung mit den verschiedensten Musiken. Was ist denn der Optimalfall für Bühnentanz?

Carsten Jung: Ob es die klassischen Komponisten sind oder die anderen: Man findet sich rein. Als wir zum Beispiel mit der „Meerjungfrau“ zur sehr modernen Musik von Lera Auerbach anfingen, dachte ich zuerst: Das ist ja schräg! Manchmal hört man den Rhythmus erst beim zweiten Mal, da muss man seine Ohren schulen. Aber nach einiger Zeit fängt man an, jede Musik zu genießen.

Ballett-Journal: In „Liliom“ tanzt du zu Jazzmusik, zu einer Bigband und zu Akkordeon-Soli. Inhaltlich erlebt deine Figur einen starken sozialen Abstieg: Der Frauenheld Liliom gibt seiner Chefin, einer Karussellinhaberin, einen Korb und wird dafür gefeuert. Dann gerät er auf die schiefe Bahn, rutscht immer weiter ab. Musikalisch wird all das dramatisch untermalt.

Carsten Jung: Das war ein spezieller, einzigartiger Kreationsprozess. Wir hatten zuerst nur den Klavierauszug, weil die Musik von Michel Legrand noch im Entstehen und noch nicht orchestriert war. Zwei Pianos standen im Ballettsaal, und das klang noch ganz anders als dann bei der ersten Bühnenorchesterprobe. Bei den Aufführungen ist das ein großer Wow-Effekt: Hinter uns Tänzern ist auf einer Galerie die NDR Bigband aufgebaut und unter uns, im Orchestergraben, spielen die Hamburger Philharmoniker. Auf der Bühne steht manchmal noch ein Akkordeonist. Wir bekommen also Musik von allen Seiten und befinden uns mitten drin. Das gibt schon enorm Auftrieb!

Ballett-Journal: Es gibt da auch eine Szene mit einem Heer von Arbeitslosen. Das Stück spielt in den 30er Jahren in den USA, während der Wirtschaftskrise, die man die „Große Depression“ nennt.

Carsten Jung: Da hört man erstmal nur die Drums! (Er trommelt mit den Fingern akkurat einen synkopischen Rhythmus.) Das ist ein so spannender Moment: Alle halten ihre Schilder hoch, sind auf Arbeitssuche, manche wollen sogar dafür bezahlen, dass sie Arbeit bekommen. Da passen die drohenden Trommeln und steigern noch die Anspannung.

Liebe nach Noten: Carsten Jung als „Liliom“ mit Alina Cojocaru im Programmheft. Foto: Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Ballett-Journal: Ungewöhnlich sind auch die „Shakespeare Dances“. Darin musst du sprechen. Wie ein Conférencier führst du durch den Abend, kommentierst und rezitierst Shakespeare.

Carsten Jung: Ich spreche nicht hochdeutsch, sondern einen thüringisch-sächsischen Mix. Ich habe eine relativ kräftige Stimme, brauchte darum keinen Sprechunterricht. Es macht Spaß, mal ein anderes Ausdrucksmittel zu benutzen als nur den Körper. Und wenn es die Rolle erfordert, würde ich auch singen. Ich hatte in Musik immer eine Eins!

Ballett-Journal: Du bist in der DDR aufgewachsen, hast da noch ein ganz anderes Bildungssystem kennengelernt.

Carsten Jung: Ich bin mit zehn Jahren in die Ballettausbildung der Palucca Hochschule für Tanz in Dresden gekommen. Das war eine kombinierte Ausbildung in einer staatlichen Ballettschule: Wir hatten neben dem Tanzunterricht auch den normalen Schul- und Theorieunterricht, alles im selben Gebäude. Sowas gibt es heute in Deutschland nicht mehr. Wir spielten außerdem verschiedene Instrumente, Xylophon oder Triangel, und hatten neben Rhythmik- und Ballett- auch Jazzunterricht.

Ballett-Journal: Würdest du denn auch zu Metal tanzen?

Carsten Jung: Nee, das würde nicht gehen. Aber das hier ist schön (schaltet sein iphone ein): Die heißen „Nickelback“ und spielen Alternative Rock. Sowas mag ich!

Interview: Gisela Sonnenburg

Und noch etwas zu LILIOM: Musik und Bild in einer Zusammenfassung

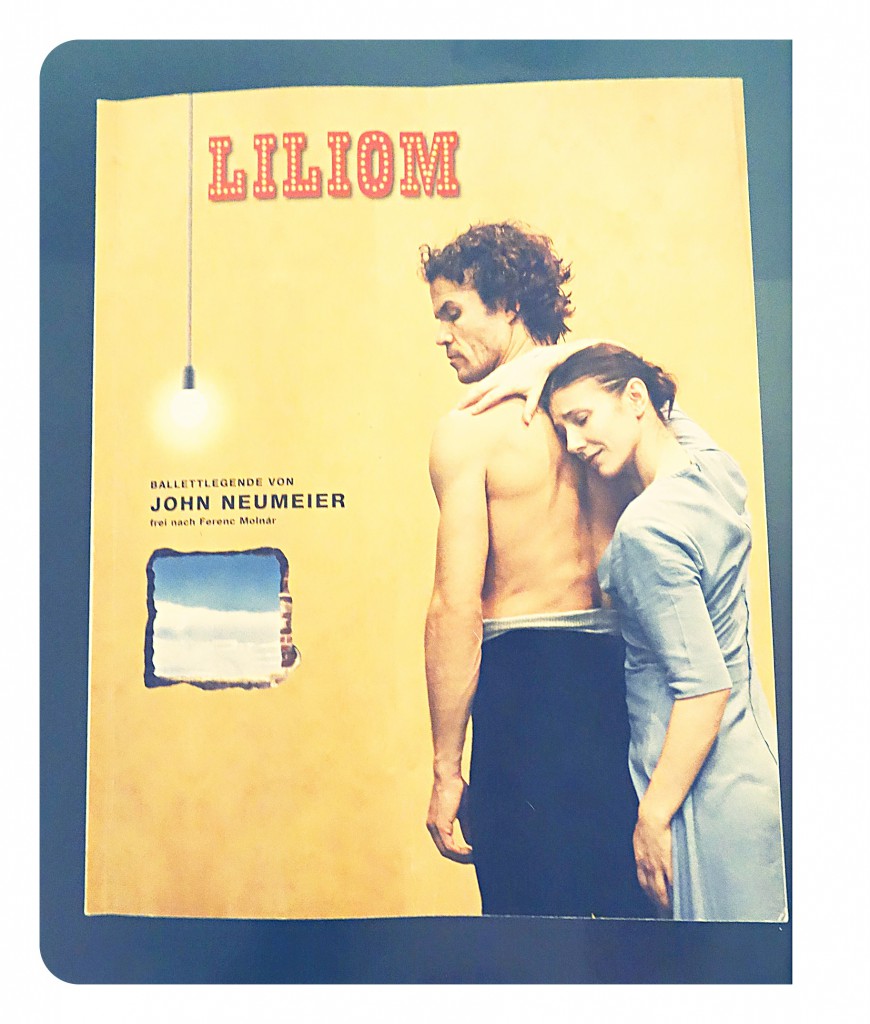

Kein Zufall: Das Deckblatt vom „Liliom“-Programmheft erinnert an ein Filmplakat. Wie im Kino illustriert die Musik, hat aber auch eine eigenständige Sogwirkung. Foto: Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

LIEBE IST HIER DIE LETZTE RETTUNG!

Michel Legrands Musik zum John-Neumeier-Ballett „Liliom“: Sie vereint den Jazz der NDR Bigband mit der Melodik der Philharmoniker Hamburg. Beide Orchester illustrieren zusammen die Liebe und die Handlung des Balletts. Ein Bericht.

Vorab ist es ganz still. Ein junger Mann mit einem Strauß Luftballons in der Hand tänzelt in langsamen, anmutigen Bewegungen auf die Bühne. Er steht symbolisch für die große Bedeutung, die lustvolle Träume und innere Erlebniswelten haben. Stille als Jazz: Zumal, wenn es sich um einen sozialen Abstieg handelt, in dem nur die Seele noch Rettung verspricht. Darum geht es in „Liliom“, dem abendfüllenden Jazz-Ballett von John Neumeier. Es entstand frei nach dem gleichnamigen Theaterstück von Ferenc Molnár. Als „Ballettlegende“ untertitelt, erschafft es – musikalisch, optisch, dramaturgisch – ein eigenes Universum aus Melodien und Metaphern. Da prallen Gegensätze aufeinander: Der Schauplatz „Jahrmarkt“ wird mit einer verunsicherten Gesellschaft in der Zeit der Wirtschaftskrise konfrontiert. Wenn das kein Thema für eine Bigband ist!

„Liliom“. Die Liebesgeschichte spielt sich vor allem auf und neben einer Parkbank ab: der moderne Locus amoenus, Spielplatz der Freiheit, außerhalb der Gesellschaft. Foto im Programmheft: Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Leitmotivisch durchzieht die Liebesgeschichte des Titelhelden, als Lichtblick und Fluchtpunkt, den dreistündigen Abend. Sein erstes Solo – in einer fetzig schwarzen, mit glitzernden Nieten besetzten Lederhose – ist auch der erste Einsatz der NDR Bigband. Tanz und Musik ergänzen sich, sind wie miteinander verwoben. Die Posaunen jubilieren, die Holzsektion wimmert kunstvoll – und die Trompeten treiben das Tempo voran. Die Stimmung auf der Bühne steigt. Sexiness, aber auch unerfüllte Wünsche zeigen sich in den lasziven Ausfallschritten und schwingenden Hüften des „Liliom“-Tänzers. Dann wirft er sich zur Erholung auf einen Stuhl und kippt eine Flasche Wasser über sich aus. Die Mädchen um ihn sind hingerissen – was für ein Kerl! Ein Tusch jagt den nächsten, das Schlagzeug untermalt schnelle Läufe. Denn das Leben ist heiß in schweren Zeiten.

Die Lovestory nimmt gar keinen stromlinienförmigen Verlauf: Um „Liliom“ zu verstehen, muss man nachdenken und die Erkenntnisse aus dem Programmheft nutzen. Fotos darin: Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Diese „tanzmusikalische“ Arbeit ist ein Auftragswerk der Hamburgischen Staatsoper. Auf Wunsch von John Neumeier, Chefchoreograf und Intendant vom Hamburg Ballett, ging sie an den prominenten französischen Jazz- und Film-Komponisten Michel Legrand. Der ist trotz 80 Lebensjahren topfit, schuf in enger Zusammenarbeit mit Neumeier ein transparentes Gesamtkunstwerk aus Klangkaskaden und Knallgewittern. Dabei brilliert die NDR Bigband in 15-köpfiger Besetzung mit ihren Swing-Rhythmen von einer Galerie auf der Bühne aus. Das Orchester, die Philharmoniker Hamburg, arbeitet wie gewohnt unterhalb der Rampe. Dazu tänzelt ab und ein Akkordeonist am Kulissenrand – vielfältiger kann man Live-Musik wohl nicht einsetzen, zumal mit dem Flair der 20er und 30er Jahre, als Swing sich als typisch amerikanische Musikart entwickelte.

Die Geschichte von „Liliom“ lohnt sich nachzulesen, nachzusehen im Programmheft. Fotos dort: Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Die Originalität von „Liliom“, der im Dezember 2011 in Hamburg premierte, wurde bereits vielfach belohnt: Legrand sowie die Tanzstars Alina Cojocaru und Carsten Jung erhielten für ihre Leistungen den „Oscar“ der Ballettwelt: den „Prix Benois de la Danse“ aus Moskau. Legrand hatte auch die Idee, überhaupt ein Ballett mit Neumeier zu erstellen. Die beiden kannten sich über Freunde. „Als mich Michel Legrand anrief und fragte, ob wir zusammen ein Ballett machen wollen, schlug ich spontan ‚Liliom’ vor“, erzählt John Neumeier. Er dachte seit längerem daran, aus dem Molnár-Stück ein Ballett zu machen. Es spielt, anders als Molnárs Budapester Stück, im Chicago der 30er Jahre. „Damals gab es die große Depression in den Staaten, mit einer hohen Arbeitslosigkeit und viel Armut“, sagt Neumeier.

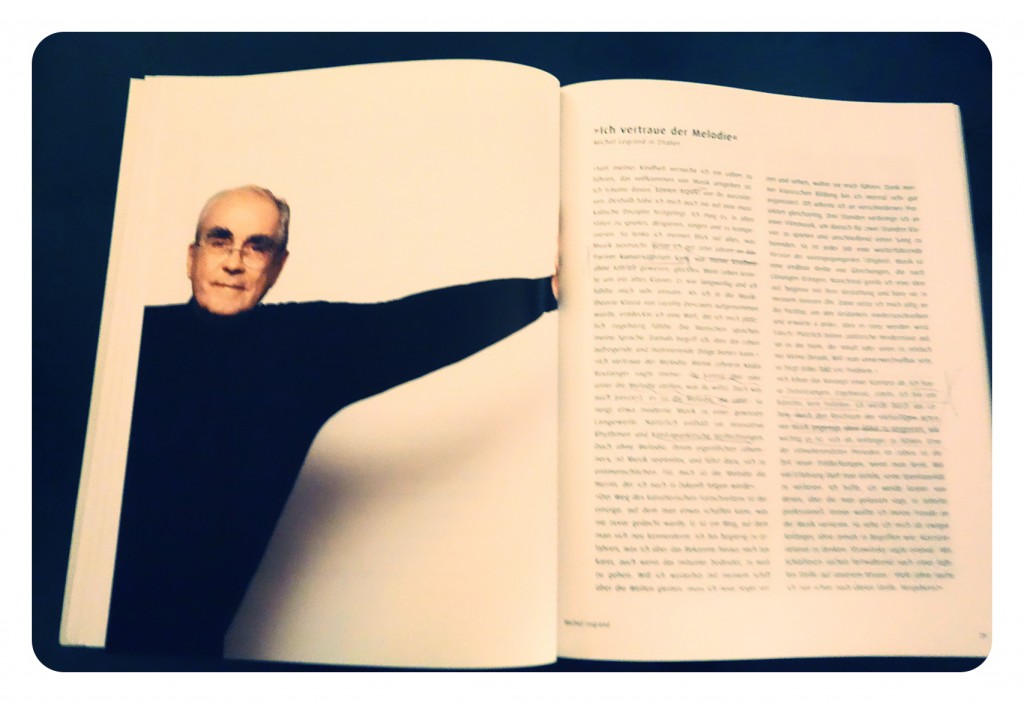

Der Komponist Michel Legrand arbeitete passgenau für John Neumeiers damit neu geschöpftes Ballett: „Liliom“ ist eine Auftragsarbeit der Hamburgischen Staatsoper und war eine doppelte Urauffühung: tänzerisch und musikalisch. Hier ein Blick auf Legrand ins Programmheft. Faksimile: Gisela Sonnenburg

All that jazz – gerade die Dramatik im Stück lässt sich vom Bigband-Sound vorantreiben. Ergreifende Ensemble-Szenen zu Kurt-Weill-ähnlichen Klängen illustrieren, wie es vor der „Job Agency“ zugeht, wenn Menschen arbeitslos sind. In abgerissenen Kostümen halten manche Tänzer Schilder hoch, auf denen sie ihre Arbeitskraft anbieten. Im Corps tanzen sie wie eine graue Masse, wuterfüllt, vereinzelt apathisch. Andere verleihen mit tollkühnen Sprüngen der deprimierenden Situation, aber auch dem Überlebenswillen Ausdruck. Eine tolle Aufgabe auch für die Saxofonisten.

Doch Liliom, von Carsten Jung, einem der weltbesten klassisch-modernen Tänzer mit proletarischer Männlichkeit verkörpert, ist einer, der in dieser verunsicherten Gesellschaft sozial tief fällt. Zunächst arbeitet er als Karussell-Ausrufer im Vergnügungspark „Playland“. Er becirct seine Chefin, die elegante Frau Muskat. Anna Polikarpova tanzt sie mit sinnlicher Dominanz. Hier hat der Jazz viel zu tun: Barmusik als Erotik pur treibt Mann und Frau zueinander. Doch als die junge Julie (Alina Cojocaru aus London als Gaststar beim Hamburg Ballett) auftaucht, verlieben sie und Liliom sich. Aber sie schaffen es nicht, ihre Verbindung auf eine solide Basis zu stellen.

NEUMEIER UND LEGRAND ALS PAARTHERAPEUTEN: WIE SO MANCHE PAARE KÖNNEN LILIOM UND JULIE NICHT MITEINANDER SPRECHEN – DAS SPIEGELT AUCH DIE MUSIK, IN DER SICH DENNOCH BEIDE NACH LIEBE UND HARMONIE SEHNEN.

Neumeier: „Sie machen einen Fehler, den manche Paare machen: Sie können nicht miteinander sprechen.“ So folgt dem poetischen „Parkbank-Pas de deux“ eine schwierige, gewalttätige Beziehung: Liliom, von der Muskat wegen seiner Liebe zu Julie gekündigt, mutiert zum asozialen Schläger. Nach einem missglückten Raubüberfall entzieht er sich durch Suizid der Verhaftung – und landet im Fegefeuer. Nach sechzehn Jahren darf er zur Erde, die für ihn nun sowas wie das Paradies ist. Doch erneut versagt Liliom, klaut unterwegs einen Stern – und schlägt Julie und das gemeinsame Kind. Weder Julie noch der Sohn spüren Schmerz, wie sie verwundert feststellen. Das Sozialdrama mündet in Lilioms Himmelfahrt: weil er trotz Aggressivität eine tiefe Liebe empfindet.

Das bedeutende fotografische Zeugnis der „Liliom“-Kreation mit John Neumeier und Carsten Jung des Fotografen Holger Badekow ist auch im Programmheft zu sehen. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Neumeier legt Wert auf die Spannung zwischen der harten sozialen Realität und der Metaphysik: „Das Stück kann man nur in einer Zeit spielen lassen, in der es soziale Not gibt. Sonst wäre alles total unverständlich.“ Legrand wiederum fasziniert es, dass im Stück „auch Härte und Rohheit, ja sogar Hass“ vorkommen. Die Begeisterung des Publikums sowie die Einladung ins Festspielhaus Baden-Baden bezeugen, dass das Stück verstanden wird. Zudem ist solches Ballett-Theater mit geradezu Brecht’schem Impetus eine Novität. Musikalisch spiegelt sich das: Als Liliom zurück ins Leben kommt, spielt die Bigband getragene Madrigal-Klänge. Fast ehrwürdig. Und durchaus ungewöhnlich.

Legrands Bereitschaft, hier auf spezielle Erfordernisse einzugehen, trägt das Stück. Der dreifache „Oscar“-Preisträger, der die Trophäe unter anderem für seine Musik zum Barbra-Streisand-Film „Yentl“ erhielt: „Als Filmkomponist schreibt man Musik, die unterbrochen wird. Im Ballett läuft die Musik hingegen durch. So ist es mir möglich, die Geschichte anders zu erzählen.“ Legrand ersann Melodiebögen für Situationen, Instrumente für Personen. So begleitet der Akkordeonist Liliom durch sein Liebesleben: von sanft bis dramatisch. Als Liliom am Ende seinen Sohn trifft, findet das auf derselben Parkbank statt, auf der er Julie erstmals küsste. Die Bigband spielt durchgehend melodiös, als Vater und Sohn sich tänzerisch aneinander schmiegen. Fast perfekt harmonisch scheint das späte Familienglück.

Im Programmheft mischen sich Text und Bild, damit man die innere und äußere Handlung von „Liliom“ gut nachvollziehen kann. Fotos: Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Zeitgleich liefern Orchester und Bigband Bravourstücke ab: ein poetischer Sieg gebrochener Akkorde fürs Träumen, besiegelt von einer fanfarenreichen rhythmischen Coda. Ein fulminantes Finale, das die Leistung der Musiker schön beleuchtet. Aber auch hinter den Kulissen haben viele fantastische Arbeit erbracht. So die Choreologin Sonja Tinnes. Sie ist eine enge Mitarbeiterin von John Neumeier, notiert die Ballette in der für Tanz geschaffenen Notation, die sie in London am Benesh Institute of Choreology erlernte. 1994 war sie erstmals als Gast bei Neumeier im Team, seit 1996 ist sie angestellt. Sie schätzt die Souveränität des genialen Künstlers: „Er ist so lange mit dem Haus vertraut.“ Bei „Liliom“ war dennoch manches seltsam. Es begann mit der Raumsuche zum Proben. Tinnes: „Wir probten mit zwei Klavieren, schon das war etwas anderes als sonst.“ Die Partitur lag zunächst als Auszug für zwei Konzertflügel vor, nicht als Einspielung. Nur: In Ballettsäle passen keine zwei Flügel.

Nur in der Probenhalle „Petipa“ (benannt nach dem „Dornröschen“-Choreografen Marius Petipa) konnte man sie unterbringen. Die Wände sind dort aus rohem Backstein, von der Decke hängen Scheinwerfer. Für John Neumeier ungewohnt: Er beginnt neue Ballette sonst in einem kleinen Raum mit intimer Atmosphäre, nach dem Tänzer Waslaw Nijinsky benannt. Die Inspiration litt aber nicht. Seit September 2011 entstand die Choreografie. Neumeier, meist in T-Shirt und Trainingshose, arbeitete chronologisch, tanzte oft bei den „Kreationsproben“ – und Sonja Tinnes notierte.

Manchmal impressionistisch-atmosphärisch, manchmal knallig-expressiv: „Liliom“ nutzt viele Theatermittel, bis hin zur hörbaren Satire. Foto: Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

Bühnenprobe. Erstmals steht die Hochzeitsszene auf der Bühne der Hamburgischen Staatsoper. Liliom wird darin zum Raubüberfall überredet. Vorher wird getanzt. Im Folk-Rhythmus. Von links ragt ein Tisch ins Bild. Drumrum ist das Ensemble gruppiert. Die Pianisten spielen Heiteres, die Paare sehen mit temporeichen Hebungen ätherisch aus. „Stopp, stopp, stopp“, Neumeier schreitet mit dem Mikrofon in der Hand ein. „Ihr seht aus wie die Feen im Garten! So geht das nicht. Tanzt mehr in den Boden!“ Weniger elfenhaft soll das Ensemble hier wirken, dafür bodenständig, vital, dynamisch. Zudem stimmt was mit der Verteilung der Tänzer nicht.

Sonja Tinnes, Neumeiers wandelndes Gedächtnis, eilt herbei. Sie weiß, welches Paar wohin walzern muss. „Besser!“ Neumeier klingt hoch erfreut. Zehn Tanzpaare diagonal über die Bühne zu dirigieren, ist auch für einen Starchoreografen nicht immer leicht. Schwer haben es in „Liliom“ aber auch die Musiker. Sie müssen nicht nur mit den Tänzern, sondern auch mit dem zweiten Orchester harmonieren. Tinnes: „Schwierig sind die zeitliche Koordination und die räumliche Distanz zwischen Orchester und Bigband.“ Außerdem gibt es Unterschiede im Dirigat: Während die Bigband sich unmittelbar leiten lässt, legen die Philharmoniker Hamburg stets einen Taktschlag nach dem Handzeichen des Dirigenten los.

Ein letzter Blick ins Programmheft beweist: In „Liliom“ sind auch die Formationen der Solisten aufeinander abgestimmt. Hier scheint eine Welle, geleitet von der Musik, durch den Pas de Quatre zu gehen: Liliom, Julie, Louis und der Mann mit den Luftballons. Magisch! Fotos: Holger Badekow. Faksimile: Gisela Sonnenburg

All das ergibt eine Grenzerfahrung nicht nur für Simon Hewett, Dirigent der Uraufführung. Und Sonja Tinnes legt noch ein Problem dar: „Weil die Lautstärke vom Swing auf der Bühne so groß ist, muss der Orchesterklang verstärkt werden, damit die Tänzer ihn gut hören.“ Solchermaßen aufeinander abgestimmt, zeigen die Profis dann, dass es ihnen ernst ist: mit Weltkunst. Tusch!

Gisela Sonnenburg

Zur Besetzung mit Dario Franconi als Liliom: www.ballett-journal.de/hamburg-ballett-liliom-dario-franconi/

Zur Besetzung mit Anna Laudere als Frau Muskat: www.ballett-journal.de/der-langbeinige-klammergriff-des-kapitalismus/

UND BITTE SEHEN SIE HIERHIN: www.ballett-journal.de/impresssum/